星星之火點亮教育之光

王雪

重慶市首批“組團式”教育人才援藏工作隊對口昌都市第一高級中學教師合影

向淏站在門外,深情凝望著他的藏族學生們。

從門外到教室內,不過幾步路的距離,向淏的腳步卻踱了又踱,那只快要踏進教室的腳最終還是收了回去。

向淏到底是怕了。

三年前,向淏作為重慶市首批“組團式”教育人才之一,穿過朵朵白云,從重慶市楊家坪中學來到雪域高原昌都市第一高級中學教授物理。

在這三年里,向淏不畏路途險遠、不怕獨自煢煢、不怯高原反應,但就是這樣一個天不怕地不怕的人,在將要離別之時卻怕起了離別的滋味——他舍不得離開,因為心里放不下這群天真爛漫的藏族孩子。

這種滋味,讓素來理性的向淏覺得難受,每每想到,他的心就如針扎般痛苦。

最后,向淏給自己定下了一個規矩:離學生遠一點,除教學需要外盡量少跟學生們見面。

“離他們遠一點,離開的時候就好受一點。”這是向淏在苦苦思索后找出的最優解,亦是一位援藏老師最真切的愛。

恰是這故意的“疏遠”,連同來自重慶15個區縣、42所學校共50名老師的愛與力量,形成星星之火,點亮了雪域高原的教育之光。

“天下教育本一家,到離星星最近的地方教書育人”

2016年7月3日,重慶市楊家坪中學高二9班。

“向老師,您能不能不要走?”

“向老師,您別去西藏了好不好?”

向淏站在講臺上,看著黑板上學生們寫的留言,還有桌子上堆滿的紙條,眼眶情不自禁地濕潤起來。

這是向淏前往西藏自治區前的最后一個晚自習,也是他給高二9班學生上的最后一堂課。他抓緊一分一秒和帶了兩年的學生們進行最后的相處,學生們則在把握最后的機會挽留他。

不久前,聽聞重慶需要一批教師前往西藏昌都支援教育,向淏主動報了名。此時的向淏,經歷了巨大的家庭變故,剛從十年的人生低谷中走出來,恰遇組織需要一個人擔起重任,他義不容辭地承擔了下來。

“向老師,您真的要走嗎?”有學生強忍著哭意,顫抖著問。

“嗯。”向淏抬頭,看見無數雙濕漉漉的眼睛正盯著他。

得到肯定的回答后,有學生抑制不住悲傷,小聲哭了出來。就好像堤壩崩潰了一般,在場的學生都跟著掉起了眼淚,向淏也止不住淚流滿面。

臨行前,向淏去拜別了年邁的父母,那句“天下教育本一家”讓向淏猶豫的心最終堅定下來。

既然選擇了遠方,便只顧風雨兼程。2016年8月4日,向淏懷揣為西藏教育作貢獻的初心,作為重慶市首批“組團式”教育人才之一,和其他49名援藏教師一起,從山城重慶來到離星星最近的雪域高原,正式開啟了援藏之旅。

到昌都的第一個月,老師們就遇到了難題。

一方面,學校的硬件條件不及重慶,老師們在進行教學時受限頗多;另一方面,由于基礎差,不少藏族孩子跟不上學習進度,對漢語的理解也存在一定偏差,師生溝通時,常常產生誤解。

“最重要的是,孩子們的理科基礎較差,沒有形成理科思維。”彼時,向淏所接手的班級,學生們的物理成績常年排在年級末尾,要在三年內甚至更短時間讓學生們打牢基礎、實現質的跨越,向淏覺得“任重道遠”。

如何讓藏族孩子盡快適應新的教學方式,讓他們學有所成,學有所樂,這是直擊援藏教師內心深處之問。

“勤勉務實,重在奉獻”,這是向淏之答。

展望三年,一切都才剛剛開始。

“授人以魚,不如授人以漁”

行程兩萬公里,相當于在重慶與昌都之間來回往返七次,這是重慶市首批“組團式”教育人才援藏工作隊副領隊、重慶市青木關中學副校長、昌都一高副校長周亞軍在三年內調研昌都教育生態的行程記錄。

跋山涉水,不為別的,就是為了摸清昌都的教育情況,將教育援藏真切地做到心坎上。

“從2016年起,我便開始到類烏齊縣等地走訪教學點、幼兒園、小學和初中。”周亞軍說。

西藏地廣人稀,冬長夏短,條件惡劣。“特別是冬天,冰天雪地,路極其難走,稍微一打滑,就很有可能‘車仰人翻。有時,我一整天都在趕路,到得晚了,只能圍在藏家火爐旁睡一覺。”可即便如此,教育生態調研的步伐也從未停止。

沒有比人更高的山,沒有比腳更長的路。

入藏以來,周亞軍日夜兼程,其足跡遍布昌都市10個區縣,走訪中學14所、小學100余所、單辦幼兒園20所、教學點35個;“一校、一鄉、一縣、一市”地進行區域教育生態拼圖。經過調研,周亞軍發現,基層學校師資缺口較大,教學落實情況也不如人意。

在調研的基礎上,重慶市第八批援藏工作隊制訂出“組團式”教育人才援藏三年規劃,以“看—講—做—思”為主線,以促進“三個融合”為工作基礎,力求和昌都本地教師共同實踐,逐步實現“學生綜合能力、教師教學水平、學校管理制度”三提升。

這一規劃,與向淏的探索實踐不謀而合。

援藏教師周亞軍在給獲獎學生頒獎

為了縮短差距,拉近距離,向淏在經過短暫的迷茫后,迅速地根據以往經驗制訂戰術:一方面,他主動向學校申請擔任班主任,輪流和學生們交心談話,督促指導學生學習,尋找問題所在,因材施教;另一方面,他積極聯絡本地教師,進行融合指導,盡可能將雙方優勢發揮到極致。

“這樣堅持了四五個月后,我們班孩子的成績實現了大幅度提升。”經過教育方法的改進,高2018級3班從曾經的年級倒數第一名逐漸躍居為第一名,在2018年高考中,高2018級7班更是創下了昌都市理科綜合藏族班的歷史最好成績。

與此同時,教育援藏工作隊也將規劃進行細化,擬定2016-2017年,教育援藏工作重點以“看”為主;自2017年上半年開始,重點在“講”;2018年下半年開始,重點是“做”;2019年則是反思階段,重點在總結經驗與教訓。

“在此基礎上,我們更加注重融合。一是重慶市教育援藏團隊內部深度融合,二是援藏教師與本地教師深度融合,三是援藏教師的教育教學理念和方法與本地教育教學實際情況充分融合。”周亞軍說。

星星之火,越燃越大。

傳授先進經驗,提升教學水平

2019年6月27日,“昌都采訪團”微信群因一張昌都一高的喜報炸開了鍋。

喜報內容令人歡欣鼓舞:經2019屆高三年級全體教師辛勤耕耘,我校2019屆高考再創輝煌。據統計,我校2019屆高考參考生681人,679人上線,上線率99.7%;本科上線441人,本科上線率達64.8%;其中重本上線151人,重本上線率22.2%。

未等我讀完喜報內容,就已經有三五位記者豎起大拇指,由衷地為其祝賀。

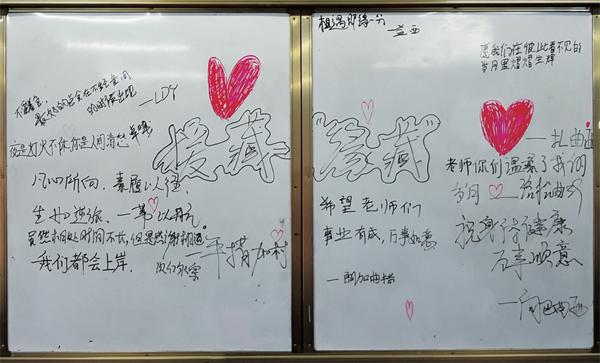

最后一堂課,藏族學生們在黑板上寫滿了不舍的留言

三年前,在重慶市首批“組團式”教育人才援藏工作隊到來之前,昌都一高的教學水平雖然在昌都市數一數二,但放眼全西藏來看,卻處于中下游水平。

三年里,援藏教師們毫無保留地傳授先進辦學和管理經驗,幫助昌都一高制定并完善了多項管理制度,帶動昌都一高全面提升了管理水平和教學質量。

高2018屆是昌都一高唯一一屆由援藏教師負責分管的年級,但就是這一屆,取得了該校“重本上線人數歷年最多,本科上線比例歷年最高,升學比例歷年最高”的優異成績,其年級本科上線率高出自治區本科上線率近30個百分點,總上線比例達到99.1%,刷新昌都一高高考上線率歷史。

如今,高2019屆能再創輝煌,既有本地教師的艱辛努力,更離不開援藏教師們的辛勤耕耘。

“不僅僅是昌都一高的教學水平大幅度提升”,重慶市第八批援藏工作隊領隊、昌都市委副書記黎勇介紹,三年來,工作隊為昌都建設教育項目11個,為各對口援藏縣新增4所幼兒園,改善了3所小學的辦學條件,組織師資培訓128場次,培訓教師2200人次,成績斐然。

2016年9月,援藏教師還向重慶派出學校發出了“情系昌都,愛暖校——為昌都市第一高級中學捐贈書籍”的倡議,共收到捐贈書籍和教輔資料12000余冊,價值約32萬余元。在響應國家精準扶貧工作中,援藏教師向貧困家庭共捐贈63000余元;部分援藏教師向貧困學生家庭資助12000余元……

轉眼間就到了2019年7月,重慶市首批“組團式”教育人才援藏工作隊圓滿完成援藏各項工作,正陸續返回重慶。

我再一次聯系向淏,問他多久回重慶,向淏向我發來一段文字:

“今天大課間,全班同學給我獻哈達,很多同學都哭了,因為他們已經確切知道我會離開。唉!沒有辦法。”

長長的嗟嘆聲里,滿是援藏老師的愛與不舍。