中國對外直接投資的母國異質動態就業效應

韓先鋒 宋文飛 劉若江

摘要 在對外直接投資(OFDI)迅猛增長和國內就業壓力持續加大的背景下,科學評估OFDI的母國異質動態就業效應,對新時代下我國實現對外開放和擴大就業的“雙贏”具有重要意義。基于中國2006—2015年省際面板數據和門檻回歸技術考察發現:①OFDI顯著促進了國內就業增長,且東部地區OFDI的就業效應明顯強于中西部地區,我國并未出現類似歐美發達國家OFDI引致的“就業流失”現象。②OFDI的母國就業效應呈現出正向且邊際效率遞增的非線性規律,但現階段這種積極影響還較為有限,尚有較大提升空間。③OFDI對國內就業的動態影響具有空間異質性,邊際效率遞增的非線性規律僅體現在東部地區,中西部地區則表現為正向倒“U”型動態特征。④OFDI對國內就業的動態影響存在異質強化機制,城市化、人力資本和金融發展約束下均呈現正向且邊際效率遞增特征,知識產權保護、市場化和貿易開放度調節下分別表現為正向“U”型、正向“N”型和正向倒“U”型動態特征。⑤只有當城市化、人力資本、金融發展和市場化水平達到一定限度,以及在合理的知識產權保護和適度的貿易開放度下,才能最大限度地提升OFDI成效。本文為重新審視OFDI母國就業效應問題提供了一個新視角,也對正確處理OFDI與國內就業關聯具有一定啟示。

關鍵詞?對外直接投資;就業效應;面板門檻數據模型

中圖分類號?F125.4

文獻標識碼?A文章編號?1002-2104(2019)08-0094-09DOI:10.12062/cpre.20190311

中國經濟已由高速增長轉向高質量發展階段,這一變化伴隨著國內經濟增速放緩、人工智能對就業替代性增強、出口對國內就業拉動作用減弱等一系列現實挑戰,加劇了國內已有的就業壓力。隨著“走出去”戰略和“一帶一路”戰略的深入實施,近年來中國對外直接投資(OFDI)的增速和強度均呈現迅猛增長態勢。據官方統計,2002—2016年OFDI年均增速高達35.8%,OFDI占全球比重由2002年的0.5%迅速提升為2016年的13.5%,OFDI企業數量由2003年的3 439家猛增至2016年的2.44萬家。中國在全球對外投資的地位和作用日益凸顯,對自身和世界的發展均產生了極為深遠的影響。然而,OFDI是跨國企業在全球范圍內進行資源配置,由此產生的經營活動轉移和資金跨國流動必然會帶來生產要素在母公司內的重新配置,這種變化可能會對母國就業造成巨大沖擊,正因為如此,發達國家前些年因OFDI引致的“就業流失”現象是否會出現在我國,逐漸引起了國內學者的擔憂和關注。事實上,已有許多文獻基于逆向技術溢出角度審視了中國OFDI的成效問題,也有部分文獻探討了OFDI與母國就業之間的線性關聯,但對于OFDI母國就業效應問題的認識還存在明顯爭議。部分學者認為OFDI創造了國內就業,但也有學者對此提出了質疑。值得注意的是,目前關于中國OFDI母國就業效應問題的研究還很有限,尤其是鮮有文獻基于非線性視角揭示中國OFDI的母國異質動態就業效應問題。那么,在中國OFDI狂飆式增長和國內就業壓力持續增大的新時代背景下,中國跨國企業是否通過生產要素重新配置而影響了國內就業?中國是否出現了類似于歐美發達國家的OFDI“就業流失”現象?基于增加就業角度來審視的OFDI成效究竟如何?如果有積極影響,應如何強化?如果已出現“就業流失”現象,又該如何避免或弱化?中國現階段的OFDI與國內就業到底具有何種動態關聯性和內在異質約束?客觀回答上述問題有利于新時代下更加深刻地認識和審視OFDI的母國就業效應問題,也對中國企業更好地“走出去”、實現對外開放和增加就業的“雙贏”具有重要的現實意義。

1?文獻綜述

隨著經濟全球化進程的不斷加快,OFDI的母國就業效應已成為近年來政府和理論界關注的重點話題,較多學者基于不同角度探討了OFDI是否會引致國內“就業流失”或“就業轉移”問題。但現有文獻對于OFDI是否具有顯著的母國就業效應尚存在明顯爭議,且研究視角較為單一。總體看來,現有研究大致表現在三方面:

第一,支持OFDI的母國就業“促進論”,認為OFDI有利于母國就業水平提升。國外研究方面,Helpman[1]認為,OFDI有利于國內就業規模增長,且主要是通過規模經濟和母公司經營成本的降低來實現的。Desai等[2]研究美國OFDI就業效應發現,OFDI企業的海外子公司與母公司之間具有正向就業聯動效應。Bajo-Rubio等[3]利用行業面板數據研究發現,對發達國家和發展中國家的投資都促進了西班牙的國內就業。Youngh & Unjung[4]使用韓國行業層面數據考察了對外直接投資的母國就業效應,結果表明,OFDI對國內臨時就業的積極驅動效果是顯著的。國內也有部分學者發現了OFDI對母國就業的積極影響。李磊等[5]利用中國微觀企業層面數據實證考察發現,OFDI對國內就業產生了顯著的正向促進作用,且企業OFDI次數越多,其對國內就業的促進也將越明顯。蔣冠宏[6]實證考察中國企業OFDI的就業效應發現,OFDI總體促進了國內就業增長,且投資高收入國家的就業效應會更明顯。李宏兵等[7]基于傾向得分匹配和倍差法研究表明,OFDI總體上增加了母國就業,且存在“兩端高、中間低”的就業極化現象。

第二,支持OFDI的母國就業“抑制論”,認為OFDI會轉移母國就業,并不利于國內就業水平提升。國外早期的研究大多傾向于否定OFDI的就業效應。Stevens & Lipsey[8]認為,隨著國外子公司數量和設備投資的增加,OFDI將對母國就業產生替代效應。Molnar et al[9]基于OECD國家研究發現,對日本和中國投資均會替代母國就業,且對中國投資的替代效應更為明顯。Elia等[10]分析發現,意大利OFDI減少了國內對低技術勞動力的需求,而在高收入國家的投資還減少了國內對高技術勞動力的需求。Harrison等[11]研究發現,由于海外子公司會對母公司的經營業務產生替代,因而對母國就業產生負面影響。Laffineur & Mouhoud[12]則發現,法國對高收入國家投資降低了母公司從事非常規任務的工人份額,而對低收入國家投資則顯著減少了藍領工人的比重。Cristin[13]基于中歐和東歐地區的面板數據,得出了對外直接投資短期內會對母國就業產生消極影響的結論。國內學者劉輝群和王洋[14]、姜亞鵬和王飛[15]等均得出了和上述學者較為一致的結論。

第三,支持OFDI的母國就業“不確定性論”,即OFDI與國內就業之間的關系還不能確定。Hamill[16]指出,跨國公司OFDI的母國就業效應存在不穩定性和不確定性,OFDI對母國就業的影響與跨國公司采取何種戰略有關。Lipsey[17]利用美國數據分析發現,OFDI的國內就業效應并不明顯,原因在于美國的OFDI雖增加了資本密集型和技能密集型行業的就業,卻減少了勞動密集型行業的就業,總體上的就業效應并不明顯。Hansson[18]研究瑞士的OFDI就業效應發現,水平型OFDI對瑞士國內的就業影響并不顯著。Debaere等[19]基于韓國企業研究發現,對發達國家的投資并未對母公司就業產生影響。You等[20]、Adermon等[21]均認為,OFDI會對母國就業產生不同的替代效應和互補效應,進而導致二者的真實關系并不能確定。國內也有少量學者指出OFDI與母國就業之間存在不確定性關聯。張海波等[22]研究表明,OFDI對低收入地區就業沒有顯著影響。姜巍[23]基于行業面板數據實證考察發現,第一、二產業OFDI對國內就業的影響具有不確定性。

綜上可知,迄今為止理論界關于OFDI是否具有顯著的母國就業問題尚未形成較為一致的結論,爭議較為明顯,還需要進一步深入研究。特別是,現有研究還存在以下不足:第一,國外文獻多以歐美發達國家為研究對象,這對新時代的中國可能只有借鑒意義,而無適用性,國內研究近兩年才剛剛起步,相關研究還比較少見。第二,絕大多數學者主要基于線性視角考察OFDI與母國就業之間的關聯性,較少關注到OFDI對母國就業的非線性動態影響效應,尤其是對于現階段中國OFDI母國就業效應動態演變特征及其異質約束機制的研究尚屬空白。鑒于此,本文將基于中國省際面板數據,采用門檻回歸技術來揭示OFDI的母國異質動態就業效應問題,從異質非線性動態角度出發,為重新審視中國OFDI母國就業效應的內在機制提供了新的視角,也為新時代下中國進一步提升“一帶一路”戰略和“走出去”戰略的實施成效,正確處理OFDI與國內就業的動態關聯提供啟示。

2?研究設計

2.1?模型構建

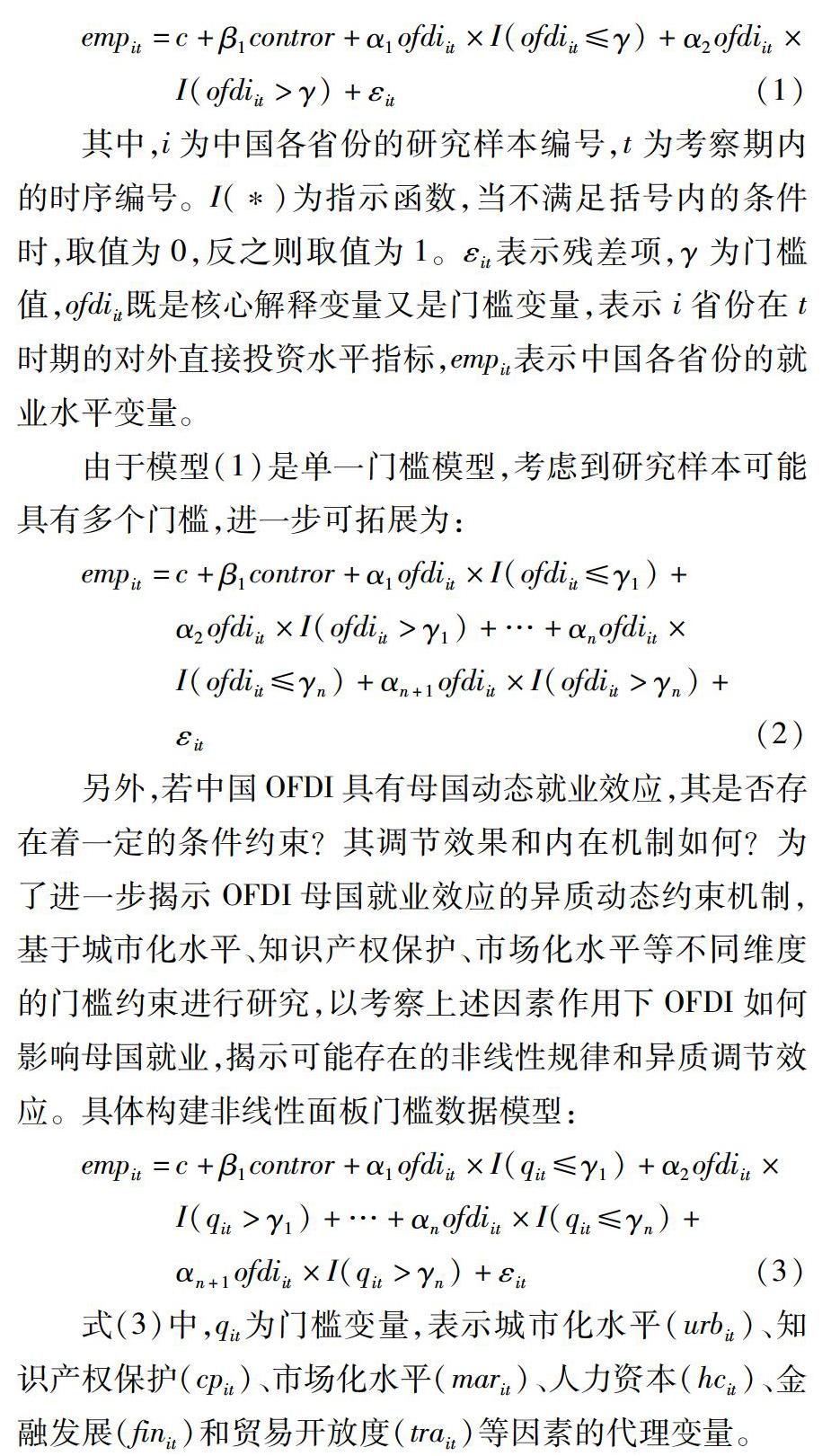

由于OFDI在時間和空間上均存在差異,其對國內就業的影響可能是一個動態且復雜的過程。為了客觀地揭示新時代下中國OFDI母國就業效應的動態規律和特征,本文在Hansen[24]提出的面板門檻數據模型基礎上,具體構建如下非線性計量模型:

empit=c+β1contror+α1ofdiit×I(ofdiit≤γ)+α2ofdiit×I(ofdiit>γ)+εit(1)

其中,i為中國各省份的研究樣本編號,t為考察期內的時序編號。I(*)為指示函數,當不滿足括號內的條件時,取值為0,反之則取值為1。εit表示殘差項,γ為門檻值,ofdiit既是核心解釋變量又是門檻變量,表示i省份在t時期的對外直接投資水平指標,empit表示中國各省份的就業水平變量。

由于模型(1)是單一門檻模型,考慮到研究樣本可能具有多個門檻,進一步可拓展為:

empit=c+β1contror+α1ofdiit×I(ofdiit≤γ1)+

α2ofdiit×I(ofdiit>γ1)+…+αnofdiit×I(ofdiit≤γn)+αn+1ofdiit×I(ofdiit>γn)+εit(2)

另外,若中國OFDI具有母國動態就業效應,其是否存在著一定的條件約束?其調節效果和內在機制如何?為了進一步揭示OFDI母國就業效應的異質動態約束機制,基于城市化水平、知識產權保護、市場化水平等不同維度的門檻約束進行研究,以考察上述因素作用下OFDI如何影響母國就業,揭示可能存在的非線性規律和異質調節效應。具體構建非線性面板門檻數據模型:

empit=c+β1contror+α1ofdiit×I(qit≤γ1)+α2ofdiit×I(qit>γ1)+…+αnofdiit×I(qit≤γn)+αn+1ofdiit×I(qit>γn)+εit(3)

式(3)中,qit為門檻變量,表示城市化水平(urbit)、知識產權保護(cpit)、市場化水平(marit)、人力資本(hcit)、金融發展(finit)和貿易開放度(trait)等因素的代理變量。

2.2?變量與數據說明

本文以2006—2015年為研究時段,選取中國內陸30省份為決策單元,西藏、香港、澳門以及臺灣等省市區由于數據缺失較為明顯,故予以剔除,不在本文研究的樣本范圍內。本文涉及的基礎數據主要來自歷年的《中國統計年鑒》《中國對外直接投資統計公報》《中國科技統計年鑒》和《中國金融年鑒》。對具體變量設定為:

(1)被解釋變量:就業水平(emp)。對于該指標,學界通常采用年末就業人數來度量。參照宋林等[25]的做法,選取各省份歷年的城鎮就業人員年末數(單位:萬人)來衡量,并對該指標進行了對數處理。該指標數值越大,表明相應省份吸納就業的能力越強。

(2)核心解釋變量:對外直接投資(ofdi)。《中國對外直接投資統計公報》中披露的省際層面的OFDI數據包括存量數據和流量數據兩種形式。由于本文研究更關注OFDI的長期動態就業效應,故主要選取存量數據來研究。在數據處理上,同樣對ofdi指標進行了對數處理,該指標數值越大,表明相應省份的OFDI力度越大。同時,為增強研究結論的穩健性,還選取了經對數化處理后的OFDI流量數據做進一步檢驗。

(3)門檻變量:對外直接投資(ofdi)。之所以選取該指標為門檻變量,旨在揭示隨著中國OFDI強度的不斷提升,其對國內就業存在何種動態影響規律和特征。另外,考慮到其他因素也可能會對OFDI的母國動態就業效應產生調節影響,選取以下指標作為門檻變量進一步考察:①城市化水平(urb)。城市化引致了基礎設施的持續完善和經濟的快速增長,能夠為OFDI逆向溢出的新知識、新技術等在母國有效擴散和再生產提供有利環境,而有效的逆向溢出則會推動產業升級和創造更多就業崗位。隨著城市化功能的持續發揮,這種積極調節影響可能會日益強化。這里選取歷年的年末城鎮人口在總人口中所占的比重來表征。②知識產權保護(cp)。科學的知識產權保護策略能提升OFDI企業參與國際研發和推動逆向溢出的積極性,為OFDI企業在母國的創新生產提供制度保障,進而能在一定程度上促進OFDI的就業溢出,但這并不意味著只要加強知識產權保護就能激發OFDI逆向溢出,即知識產權保護的調節下OFDI的就業溢出效果可能是非線性變化的。這里從技術市場轉讓規模角度來刻畫知識產權保護水平,采用各省市區技術交易成交額占當地GDP比重來表示。③市場化水平(mar)。市場化程度越高意味著政府行政干預減少,只有市場能合理地為OFDI逆向溢出的新技術定價,有效實現資源的跨國優化配置,因此,市場化進程關系到OFDI能否有效發揮其外溢效應。本文選取非國有企業員工占比來衡量。④人力資本(hc)。人力資本是影響OFDI逆向吸收效果的重要因素。當國內人力資本水平較低時,會缺乏學習模仿OFDI逆向溢出的能力,此時逆向溢出的轉化效果較差,導致OFDI的母國就業效應并不明顯。隨著人力資本水平的持續提高,母國對OFDI逆向溢出的吸收能力明顯增強,進而會促進就業。這里采用各省份平均受教育年限來體現。⑤金融發展(fin)。金融發展能降低企業的融資成本和借貸約束,使得企業在學習和吸收對外投資所獲成果時能更容易地獲得金融支持,有利于OFDI技術的逆向擴散、轉移,從而能持續驅動OFDI的母國就業溢出。這里選取各省份金融機構年末存貸款余額與GDP比值來表示。⑥貿易開放度(tra)。隨著貿易開放度的提高,“走出去”不僅會引起出口的快速增長,還會促進OFDI企業開拓更多的國際市場,這都會引致OFDI企業及其上下游企業擴大國內的投資和生產,進而產生明顯的就業效應。這里采用各省份以人民幣表示的進出口總額與GDP的比值來反映。此指標為不受價格因素影響的相對指標,其值越大表明貿易開放水平越高。

3?實證結果及分析

3.1?面板單位根檢驗和面板協整檢驗

本文基于省際面板數據進行研究,盡管所使用數據的時間跨度不大,但為了克服宏觀經濟數據因為存在時間趨勢而可能導致的偽回歸,還需要對變量做單位根檢驗,以測試其平穩性。在檢驗技術選擇上,這里分別采用原假設為存在同質面板單位根的LLC方法和原假設為存在異質面板單位根的IPS、PP-Fisher和ADF-Fisher等方法進行測試。結果發現,本文選取的面板數據是平穩的。在此基礎上,進一步運用Pedroni基于殘差的面板協整檢驗和Kao基于殘差的ADF協整檢驗技術,檢驗OFDI與國內就業之間是否存在長期穩定的均衡關系,結果發現,Pedroni檢驗多數指標拒絕了原假設,尤其是最適宜于判斷小于20年樣本協整關聯的Panel ADF-stat、Group ADF-stat統計量都在1%顯著水平下通過了檢驗,而Kao檢驗結果在5%的顯著水平下拒絕了原假設,表明二者之間協整關聯是顯著存在的。在上述檢驗的基礎上,本文將進一步做實證考察。

3.2?OFDI的母國異質動態就業效應考察

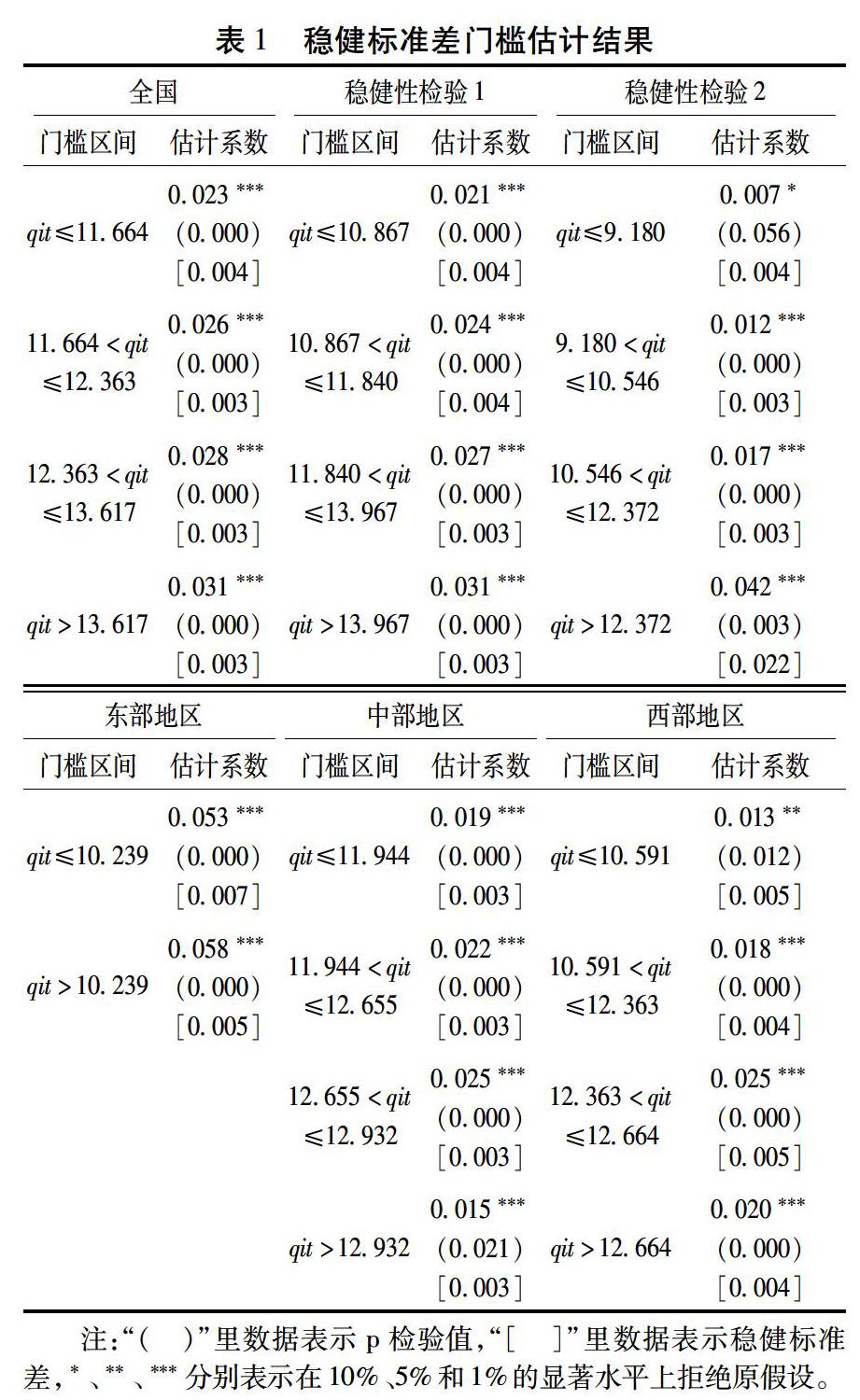

由于中國不同空間上的OFDI強度和就業水平均存在較大差異,會引致OFDI對母國就業的影響也可能存在一定的空間異質性特征。為了獲取更有針對性的研究結論和政策啟示,這里分別對全國以及東部、中部和西部三大地區OFDI與就業之間的動態關聯進行非線性檢驗。在進行模型回歸之前,首先需要檢驗不同情形下門檻效應的存在性,以便確定門檻個數以及門檻模型的具體形式。這里采用Hansen提出的“自舉法”(Bootstrap)并重疊模擬似然比檢驗統計量300次,得到相應的bootstrap P值,以判斷是否存在門檻效應,在此基礎上,深入揭示可能存在的OFDI動態就業效應的具體特征和空間差異。檢驗發現,全國、中部地區和西部地區的OFDI門檻變量都在1%或5%顯著性水平下依次通過了單一門檻、雙重門檻和三重門檻檢驗,東部地區的OFDI門檻變量僅在10%的顯著性水平下通過了單一門檻檢驗,表明全國、中部地區和西部地區均應采用三重門檻數據模型進行研究,其三重門檻檢驗的95%置信區間分別為[13.254, 14.261]、[8.609, 12.964]和[12.655, 12.680];而東部地區應采用單一門檻模型進行分析,其單一門檻檢驗的95%置信區間為[10.135, 14.820]。另外,對于內生性處理及穩健性估計,這里采取了兩種方式進行了測試,一是采用OFDI存量指標滯后一期的數據進行穩健性檢驗1以克服內生性問題;二是采用存量的替代指標OFDI流量指標進行穩健性檢驗2。結果發現,兩種情形下OFDI均依次在不同顯著性水平下通過了單一門檻、雙重門檻和三重門檻檢驗,表明本文基于三重面板門檻模型研究是科學的,與全國層面的門檻檢驗結果相比,上述兩個模型均存在三個門檻值,且大小相差不大,表明本文的檢驗結果是穩健的。

OFDI的母國動態就業效應的具體估計結果如表1所示。為了克服異方差影響,這里采用了穩健標準差檢驗。表1中OFDI變量系數都顯著為正,表明當前中國企業的“走出去”并未引致類似于部分發達國家OFDI的“就業流失”現象,反而在一定程度上促進了國內就業水平提升,這也從增加就業角度證實了新時代下中國應更加堅定地邁出“走出去”步伐,即OFDI不僅可能產生了現有學者研究發現的逆向技術溢出現象,還能在一定程度上緩解國內的就業壓力。由門檻模型的估計結果可知,OFDI的母國動態就業效應是復雜的、非線性的,并不僅僅是現有多數研究所發現的簡單線性關聯。可以發現,在不同的OFDI水平區間內,OFDI的母國動態就業效應存在明顯不同。在全國層面上,當OFDI水平小于11.664時,OFDI系數為0.023且顯著,表明在第一門檻區間內OFDI促進了母國就業。當OFDI水平位于11.664和12.363之間時,OFDI系數明顯增大且顯著,表明在該門檻區間內OFDI對母國就業的積極影響有所增強。當OFDI水平大于12.363且小于13.617時,OFDI系數增大至0.028且顯著,表明此時OFDI對國內就業的驅動作用在持續強化。當OFDI水平跨越13.617時,OFDI估計系數進一步增大至0.031且顯著,表明在該門檻區間內OFDI對國內就業的積極作用最為明顯。因此,隨著OFDI水平的不斷提高,其對國內就業的影響具有顯著的正向且邊際效率遞增的非線性動態特征。另外,穩健性檢驗1的估計結果表明,非線性模型的內生性問題并不明顯,并與穩健性檢驗2的估計結果佐證了本文基本結論的可靠性,也從非線性角度佐證了OFDI對就業的“促進論”。

那么,為什么OFDI對國內就業具有正向且邊際效率遞增的非線性動態影響呢?原因在于,在OFDI規模較小時,跨國企業在東道國的經營規模和影響力較小,學習能力和自我選擇能力不高,企業對母公司的利潤貢獻也比較有限,此時的逆向技術溢出效果和對國內產品、資源等需求的正向沖擊不太明顯,從而對國內就業的驅動效果較為有限。但隨著OFDI水平的不斷提升,我國企業在海外的經營規模和影響力持續增強,此時對外投資企業的學習能力和自我選擇能力會明顯提升,相應地逆向技術溢出效果和規模效應優勢也會逐步顯現,一方面通過國內企業的消化、吸收、二次創新及產業化增強了國內的經營規模,創造了更多的就業機會;另一方面東道國的產品需求擴大也進一步刺激了國內的產品供給,從而持續增加了國內的產出和就業,使得OFDI的母國就業效應不斷增強。經計算發現,考察期內中國OFDI的平均水平為11.469,整體水平尚處于第一門檻區間內。且距離第一門檻區間的上限值11.664還有一定差距,即當前OFDI對國內就業雖具有一定的促進效果,但這種作用還相對有限,存在很大的提升空間。具體來看,山西、內蒙古、吉林、安徽、江西、河南、湖北、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、寧夏和新疆等17省份的OFDI水平尚處于第一門檻區間內。這些省份在新時代下應進一步堅定和加快“走出去”步伐,不斷提高OFDI強度,注重“數量”和“質量”并重,進而最大限度地提高OFDI的就業效應。

從區域層面來看,對于東部地區,OFDI的單一門檻值為10.239。當OFDI水平小于該門檻時,OFDI對東部地區就業產生了顯著的積極影響;當OFDI水平高于該門檻水平時,OFDI對就業的積極影響會持續增強,即與全國情況一致,OFDI對東部地區就業的影響具有正向且邊際效率遞增的動態非線性規律。另外,東部地區絕大多數省份的OFDI水平均超越了該門檻值,表明當前東部地區出現了明顯的OFDI就業效應,即該地區OFDI的就業效應得到了有效釋放。對于中部地區,當OFDI水平小于12.932時,OFDI系數均為正且強度依次增大,表明此時OFDI對中部地區就業的積極影響是持續增強的;當OFDI水平高于12.932時,影響系數相較第三門檻區間有所減小,此時OFDI對該地區就業的影響效應會明顯減弱,說明OFDI對中部地區就業的影響具有正向倒“U”型規律,且存在最優OFDI水平區間[12.655, 12.932]。對于西部地區,當OFDI水平低于12.664時,OFDI對就業的促進效應持續增強;但超越該門檻水平時,OFDI的就業效應則開始明顯減弱,即OFDI與西部地區就業之間同樣具有正向倒“U”型非線性特征,存在最優OFDI門檻水平區間[12.363, 12.664]。中西部地區之所以并未出現東部地區OFDI就業效應的正向且邊際效率遞增現象,原因可能在于,中西部地區的吸收能力體系較弱,過高的OFDI帶來的逆向沖擊可能會對地區的吸收能力體系和產業體系造成一定壓力,反而會在一定程度上弱化OFDI的就業效應。進一步分析發現,考察期內中西部地區的OFDI平均水平分別遠低于12.932和12.664,表明新時代下加快“走出去”,提高OFDI強度將是中西部地區應予以重點考慮的,但長期內也不能忽視過高的OFDI會弱化就業效應的事實。另外,通過不同空間維度下OFDI的估計系數可知,東部地區所有門檻區間的OFDI系數均高于全國水平,說明考察期內東部地區OFDI產生了更為明顯的就業效應,這從增加就業角度得出了尤其要鼓勵東部地區企業“走出去”的結論,促使其更好地發揮比較優勢。中西部地區四個門檻區間的OFDI估計系數均低于全國和東部地區,表明其OFDI的就業效應弱于東部地區。可見,新時代下中國的“走出去”雖產生了顯著的就業成效,但不同區域OFDI就業效應的差異不能忽視,這些發現可為全國和區域層面實施差異化和動態化政策提供一定啟示。

3.3?OFDI母國動態就業效應的異質約束機制分析

中國OFDI的母國就業效應具有顯著的正向且邊際效率遞增的動態規律,但這是否意味著只要增強OFDI就一定自動會提升國內就業水平呢?實際上,中國OFDI的母國動態就業效應不僅受到自身OFDI強度的作用,更可能還存在著其他方面的異質調節機制。為了更加客觀地揭示這種調節效應和約束規律,以期能更好地提升OFDI的動態就業效應,進一步基于城市化水平、知識產權保護、市場化水平、貿易開放度、人力資本和金融發展等方面做探討。為了消除異常值和非隨機性對回歸結果的不利影響,分別依次對剔除上述變量平均水平極大值和極小值的樣本數據進行估計,以增強研究結論的可靠性。采用上述方法檢驗發現,urb、cp、mar、tra、hc、fin等變量均在不同顯著

性水平下依次通過了單一門檻、雙重門檻和三重門檻檢驗,表明均應該采用三重面板門檻數據模型探討OFDI母國就業效應的約束機制。門檻效應估計結果見表2。

可以發現,中國OFDI母國動態就業效應的約束機制是存在顯著差異的。①OFDI對國內就業影響的城市化水平門檻值分別為0.519、0.572、0.757。當城市化水平低于0.519時,OFDI系數為0.031,且通過了1%的顯著性水平檢驗,表明在該門檻區間內OFDI產生了顯著的母國就業效應。當城市化水平介于0.519與0.572之間時,影響系數為0.034且顯著,表明OFDI對國內就業的積極影響有所增強。當城市化水平在0.572與0.757之間時,OFDI的母國就業效應在持續增強。當城市化水平高于0.757時,OFDI的母國就業效應將增至最大,且遠高于其他門檻區間內的驅動效果。因此,隨著城市化水平的提升,OFDI對國內就業的影響呈現出顯著的正向且邊際效率遞增的動態特征。②OFDI對國內就業影響的知識產權保護水平門檻值分別為0.001、0.009、0.018。在知識產權保護水平位于第一、二、三門檻區間內,OFDI對母國就業的作用強度由0.049降至0.036。在知識產權保護水平位于第四門檻區間時,OFDI的母國就業效應強度又開始增大。因此,在知識產權保護門檻約束下,OFDI的母國就業效應具有顯著的正向“U”型非線性特征,即在較低或較高的知識產權保護水平下,最有利于提升OFDI的母國就業效應,不同省份應結合自身實際選擇最適宜的知識產權保護策略。③OFDI對國內就業影響的市場化水平門檻值分別為0.542、0.569、0.693。OFDI的影響系數在第一至第二門檻區間的影響強度持續增大,在第三門檻區間內有所減弱,而在第四門檻區內又會增至最大且顯著,表明在市場化水平約束下,OFDI的母國就業效應呈現明顯的正向“N”動態特征,即當市場化水平超越0.693時,才會最有利于提升OFDI的母國就業效應。④OFDI對國內就業影響的貿易開放度門檻值分別為0.386、0.569和1.152。OFDI系數在第一和第二門檻區間分別為0.043和0.049且都顯著,表明第一至第二門檻區間OFDI的母國就業效應是不斷增強的,在第三門檻區間內OFDI的母國就業效應有所弱化,而在第四門檻區間內OFDI的母國就業效應持續減弱。因此,在貿易開放度門檻條件下,OFDI的母國就業效應具有顯著的正向倒“U”型動態規律。⑤OFDI對國內就業影響的人力資本門檻值分別為8.389、8.987、10.122。在四個門檻區間內OFDI系數都顯著為正且強度依次增大,表明在人力資本門檻條件下,OFDI的母國就業效應具有顯著的正向且邊際效率遞增的動態調節過程。⑥OFDI對國內就業影響的金融發展水平門檻值分別為2.294、2.579、2.847,與城市化和人力資本門檻條件約束下的情況相似。隨著金融發展水平的提高,OFDI對國內就業的促進效應是持續增強的,不再贅述。

由上述分析可知,城市化水平、知識產權保護、市場化水平、貿易開放度、金融發展、人力資本均能正向調節OFDI的母國動態就業效應,且在不同因素約束下OFDI的動態就業效應也存在顯著差異。進一步與表1中全國層面的門檻模型估計結果比較可知:①表2中OFDI系數強度均明顯增大,即城市化水平、知識產權保護、市場化水平、貿易開放度、金融發展和人力資本等因素不僅僅能正向調節OFDI的母國就業效應,甚至對其具有明顯的強化效果;②只有當城市化水平、市場化水平、金融發展和人力資本等達到一定限度時,也只有在適度的貿易開放度和合理的知識產權保護水平下,才能最大限度地提升OFDI的母國動態就業效應。因此,若忽視上述因素的作用,則會低估OFDI的母國就業效應。也就是說,有效提升OFDI的母國就業效應,應充分考慮OFDI與上述因素的有效融合。同時,本文還分別對上述因素約束下OFDI存量滯后一期的非線性模型做了估計,結果支持了上述結論,限于?篇幅這里并未列出相應的估計結果。

由于在城市化水平、知識產權保護、市場化水平等門檻條件下,中國OFDI的母國動態就業效應存在一定差異。這里基于上述六維度進一步探析其樣本分布特征。為了便于分析,采用均值與門檻值對比的做法,并根據門檻值將樣本進行分類,具體見表3。

由表3可以看出:①在城市化水平門檻條件下,樣本集中分布在第一和第二門檻區間,這些省份以中西部地區為主。此時OFDI對國內就業的影響力度集中在0.031和0.034之間,即當前的城市化水平并未達到最大化促進OFDI母國就業效應的條件,說明新時代下中西部地區省份尤要不斷加快城市化進程,以進一步強化OFDI的國內就業效應。②在知識產權保護門檻條件下,樣本集中分布在第二、三門檻區間,即OFDI的就業效應集中在0.043和0.036水平上,這預示著不同區間的省份應實施差異化的知識產權保護策略。位于第二門檻區間內的河北、山西等大多數省份應繼續使知識產權保護策略維持在次優門檻區間內,而位于第三門檻區間內的省份則要適度提升知識產權保護力度使其盡快跨入第四門檻區間內,從而盡可能地提升OFDI母國就業效應。③在市場化水平門檻條件下,第三、四門檻區間內的樣本分布比較集中,第四門檻區間內的省份已具備最大限度激發OFDI就業效應的市場化條件,但山西、內蒙古等約一半省份還位于第三門檻區間內且未實現OFDI的就業效應最優化,表明這些省份未來應持續加快市場化進程,提高市場化水平,從而不斷提升“走出去”成效。④在貿易開放度門檻條件下,樣本集中分布在第一門檻區間,說明考察期內河北、山西、內蒙古等多數省份OFDI對國內就業的影響力度集中在0.043水平,并未跨入最優門檻區間,即當前的貿易開放度對OFDI母國就業效應的正向調節效果還比較有限,未來應進一步注重釋放貿易開放度對OFDI母國就業效應的積極影響,但長期內也要注意規避貿易開放度對OFDI母國就業效應的弱化效果。⑤在人力資本門檻條件下,樣本集中分布在第一和第二門檻區間,相應地OFDI母國就業效應強度分別為0.030、0.032,雖效果依然顯著,但這種積極作用并不是最明顯的,且僅天津、上海等極少數省份的人力資本水平跨入了第四門檻區間,表明未來各省份應不斷提高人力資本質量,持續優化人才結構,進一步提升中國OFDI母國動態就業效應。⑥在金融發展門檻條件下,樣本分布較為分散,OFDI就業效應是持續增強的,但除了天津、上海、浙江等少數省份外,其余省份的金融發展水平均位于最優門檻區間外,特別是廣西、云南等超過三分之一的省份位于第一門檻區間內。因此,結合自身經濟發展水平,持續增強金融支持力度也是當前促進OFDI母國就業效應不可忽視的重要因素。

4?結論與政策建議

本文利用中國省際面板數據,構建門檻數據模型實證考察了中國對外直接投資的母國就業效應及其異質約束機制,主要得到以下結論:①中國OFDI具有顯著的母國就業效應,且東部地區OFDI的就業效應遠高于中西部地區,中國并未出現類似于發達國家因OFDI而引致的“就業流失”現象。②中國OFDI的母國就業效應具有正向且邊際效率遞增的非線性動態特征。東部地區和全國情況基本一致,中西部地區則呈現明顯的正向倒“U”型動態特征,即現階段過高的OFDI強度可能會在一定程度上弱化中西部地區OFDI的就業效應。③中國OFDI的母國動態就業效應存在顯著的異質約束機制,在城市化水平、人力資本和金融發展門檻條件下,OFDI的母國就業效應呈現出顯著的正向且邊際效率遞增特征。在知識產權保護門檻條件下,OFDI對國內就業的影響表現為明顯的正向“U”型特征。在市場化水平門檻約束下,OFDI的母國就業效應呈現顯著的正向“N”型規律。在貿易開放度門檻條件下,OFDI對國內就業的影響具有明顯的正向倒“U”型非線性特征。④城市化、人力資本、金融發展、知識產權保護、貿易開放度和市場化等因素均能在一定程度上強化OFDI的母國動態就業效應,且只有當城市化、人力資本、金融發展和市場化水平達到一定限度,以及在合理的知識產權保護和適度貿易開放度水平下,才可最大限度地提升OFDI的母國就業效應。

本研究的重要啟示在于,基于增加國內就業的角度證實了新時代下中國的“走出去”戰略是富有成效的,即OFDI不僅會產生已被多數學者所證實的逆向技術溢出現象,還能明顯地推動國內就業水平提升。本研究也為通過OFDI手段緩解國內就業壓力提供了一些新的思路。具體政策涵義如下:①近年來中國OFDI的迅猛增長并沒有出現類似發達國家的“就業流失”現象,現階段中國的OFDI不會損害國內就業,反而會明顯促進國內的就業增長。因此,新時代下我國要進一步堅定“走出去”步伐,持續深化“一帶一路”戰略,更主動融入到對外開放大局中,持續提升OFDI的強度和質量,既要關注OFDI的逆向技術溢出,也要重視OFDI的母國就業效應溢出。同時,還要意識到中國OFDI對國內就業影響的空間差異現象,應實施更加細分和有針對性的OFDI政策,尤其要發揮東部地區OFDI就業效應的引領帶動作用,中西部地區在“走出去”過程中還應注重自身吸收能力體系和產業支撐體系建設,為OFDI就業效應提升創造出更為有利的條件。②中國OFDI的母國就業效應并不是一成不變的,而是隨著自身OFDI強度的提升呈現出正向且邊際效率遞增的動態演變規律,但現階段這種特征僅體現在東部地區,中西部地區實施過高的OFDI反而會在一定程度上弱化其就業效應。上述動態特征和異質性特征值得關注。從實際情況來看,當前中國的OFDI強度尚遠離最優門檻區間,未來持續增加OFDI強度應是有效提升OFDI母國就業效應的重要抓手,但中西部地區長期內也不能忽視OFDI“度”的約束。因此,不同區域應結合自身OFDI就業效應的非線性特征,實施動態化、差異化的異質OFDI策略和方式,避免同質化策略帶來的不必要的OFDI就業效應損失。③OFDI母國就業效應的異質約束機制亦需關注,短期內要不斷在加快城市化和市場化進程、提升貿易開放度、加強金融支持力度和知識產權保護力度、提高人力資本質量和經濟發展水平等方面下功夫,但長期內也要使得知識產權保護和貿易開放度處于合理水平。不同省份也應根據自身在上述各因素維度的實際水平和優劣勢,選擇最佳的OFDI實踐策略,持續提升OFDI的就業效應。④要注意到城市化、知識產權保護、市場化、金融發展、人力資本和貿易開放度等因素均能正向調節OFDI的母國就業效應,且在不考慮上述因素的情況下,OFDI的母國動態就業效應可能會被低估,不能得到有效釋放。但當前的實際情況是除了市場化驅動外,其他因素對OFDI母國就業效應的實際驅動效果還不理想,尚未得到有效挖掘。因此,新時代下應注重OFDI與上述因素的深度融合,以進一步釋放上述因素在提升OFDI母國就業效應中的積極影響。

(編輯:劉照勝)

參考文獻

[1]HELPMAN E. Export versus FDI with heterogeneous firms[J]. American economic review, 2004, 94(1): 300-316.

[2]DESAI M A, FOLEY C F, HINES J. Domestic effects of the foreign activities of US multinationals[J]. American economic journal: economic policy, 2009, 1(1): 181-203.

[3]BAJO-RUBIO O, DIAZ-MORA C. On the employment effects of outward FDI: the case of Spain, 1995-2011[J]. Applied economics, 2015, 47(21): 2127-2141.

[4]YOUNGHO K, UNJUNG W. To whom does outward FDI give jobs?[J]. Open economic review, 2018 (29): 613-639.

[5]李磊, 白道歡, 冼國明. 對外直接投資如何影響了母國就業?——基于中國微觀企業數據的研究[J]. 經濟研究, 2016 (8): 144-158.

[6]蔣冠宏. 我國企業對外直接投資的“就業效應”[J]. 統計研究, 2016(8): 55-62.

[7]李宏兵, 郭界秀, 翟瑞瑞. 中國企業對外直接投資影響了勞動力市場的就業極化嗎?[J]. 財經研究, 2017(6): 28-39.

[8]STEVENS G, LIPSEY R E. Interactions between domestic and foreign investment[J]. Journal of international money and finance, 1992, 2(1): 40-62.

[9]MOLNAR M, PAIN N, TAGLIONI D. The international of production,international outsourcing and employment in the OECD[R]. OECD, 2007.

[10]ELIA S, MARIOTTI I, PISCITELLO L. The impact of outward FDI on the home countrys labour demand and skill composition[J]. International business review, 2009, 18(4): 357-372.

[11]HARRISON A, MCMILAN M. Offshoring jobs multinationals and US. manufacturing employment[J]. The review of economics and statistics, 2011, 93(3): 857-875.

[12]LAFFINEUR C, MOUHOUD E M. The jobs at risk from globalization: the French case[J]. Review of world economics, 2015, 151(3): 477-531.

[13]CRISTINA J. Employment effects of foreign direct investment: new evidence from central and eastern European countries[J]. International economics, 2016(5): 32-49.

[14]劉輝群, 王洋. 中國對外直接投資的國內就業效應: 基于投資主體和行業分析[J]. 國際商務: 對外經濟貿易大學學報, 2011(4): 82-87.

[15]姜亞鵬, 王飛. 中國對外直接投資母國就業效應的區域差異分析[J]. 上海經濟研究, 2012(7): 43-53.

[16]HAMIL J. Employment effect of changing multinational strategies in Europe[J]. European management journal, 1992, 10(3): 334-340.

[17]LIPESY R E. Foreign production by US firms and parent firm employment[R]. NBER, 1999.

[18]HANSSON A E. Skill upgrading and production transfer within Swedish multinationals[J]. Scandinavian journal of economics, 2005, 107(4): 673-692.

[19]DEBAERE P, LEE H, LEE J. It matters where you go-outward foreign direct investment and multinational employment growth at home[J]. Journal of development economics, 2010, 91(2): 301-309.

[20]YOU K, SOLOMON O H. Chinas outward foreign direct investment and domestic investment: an industrial level analysis[J]. China economic review, 2015,34: 249-260.

[21]ADERMON A, GUSTAVSSON M. Job polarization and task-biased technological change: evidence from Sweden, 1975-2005[J]. Scandinavian journal of economics, 2015, 117(3): 878-917.

[22]張海波, 彭新敏. ODI對我國的就業效應——基于動態面板數據模型的實證研究[J]. 財貿經濟, 2013(2): 101-111.

[23]姜巍. 中國OFDI國內就業的總體效應與產業差異實證[J]. 統計與決策, 2017(23): 149-152.

[24]HANSEN B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica, 2000, 68(3): 575-603.

[25]宋林, 謝偉, 何紅光. 對外直接投資對我國就業影響的實證研究——基于門限面板模型的分析[J]. 當代經濟科學, 2017, 39(5): 95-106.

Home-country heterogeneous dynamic employment effect of Chinas OFDI

HAN Xian-feng1?SONG Wen-fei2?LIU Ruo-jiang3

(1.School of Economics and Management, Xian University of Technology, Xian Shaanxi 710054, China;

2.Northwest Institute of Historical Environment and Socio-Economic Development, Xian Shaanxi 710119, China;

3.Institute of Economics,Xian University of Finance and Economics, Xian Shaanxi 710100, China)

Abstract

Under the background of the rapidly growing OFDI and the increasingly intensified domestic employment pressure, scientific assessment of OFDIs home-country heterogeneous dynamic employment effect is of great significance to the ‘win-win of opening-up and expanding employment in the new era. Based on China inter-provincial panel data from 2006 to 2015 and threshold regression techniques, we found that: ①OFDI significantly promotes the domestic employment growth, and the employment effect of OFDI in the eastern region is much stronger than that in the central and western regions. China has not encountered ‘employment loss phenomenon which is similar to Europe and the United States. ②OFDIs home-country employment effect indicates the nonlinear law with the positive and increasing marginal efficiency, but the influence is still relatively limited at the present stage. ③OFDI has a spatial heterogeneity when influencing the dynamic of domestic employment, and the nonlinear law of increasing marginal efficiency is only reflected in the eastern region, while the central and western regions show a positive inverted ‘U-shaped dynamic feature. ④OFDI has a heterogeneous reinforcement mechanism on the dynamic impact of domestic employment. Urbanization, human capital, and financial development, all three show positive and increasing marginal efficiency. Upon the performance of IPR protection, marketization, and trade openness, the three respectively show the dynamic characteristics of positive ‘U type, positive ‘N type, and positive inverted ‘U type. ⑤The effectiveness of OFDI can be maximized only when the urbanization, human capital, financial development and marketization reach a certain level, and with reasonable intellectual property protection and moderate trade openness. This paper provides a new perspective for re-examining the employment effect of OFDI in the home country, and it also provides some inspirations for correctly handling the relationship between OFDI and domestic employment.

Key words?OFDI; employment effect; panel threshold data model