幽門螺桿菌感染相關性胃病患者應用風險防范管理的效果探索

李燕君 方妙虹 楊小霞

【摘要】 目的 探討幽門螺桿菌感染相關性胃病患者應用風險防范管理的效果。方法 112例幽門螺桿菌感染相關性胃病患者, 依據隨機數字表法分為對照組(50例)和觀察組(62例)。對照組患者應用常規管理, 觀察組患者應用風險防范管理, 觀察比較兩組患者管理后幽門螺桿菌感染情況及管理前后干擾素-γ(IFN-γ)、白細胞介素-12(IL-12)表達水平。結果 管理后, 觀察組患者幽門螺桿菌感染2例, 感染率為3.23%;對照組患者幽門螺桿菌感染9例, 感染率為18.00%;觀察組患者幽門螺桿菌感染率顯著低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。管理前, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);管理后, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平均優于管理前, 且觀察組的IFN-γ、IL-12表達水平均顯著優于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 針對幽門螺桿菌相關性胃病患者加強風險防范管理模式可有效控制幽門螺桿菌感染情況, 降低炎癥因子水平, 值得推廣應用。

【關鍵詞】 幽門螺桿菌相關性胃病;風險防范管理;炎癥因子

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.20.086

隨著我國醫療水平的進步, 臨床對各項疾病的防范越來越重視。臨床研究可知, 幽門螺桿菌是導致多種胃病及胃癌的危險分子, 因此在治療幽門螺桿菌相關性胃病時應注重對幽門螺桿菌清除治療, 即應針對住院患者加強風險管理, 確保從環境、治療及患者認知度等方面加以管理, 促使幽門螺桿菌盡快清除, 獲得滿意療效, 預防胃癌的發生[1]。為此, 本次研究對幽門螺桿菌相關性胃病的風險防范管理效果進行了探討, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇本院2018年7~12月消化內科收治的112例幽門螺桿菌感染相關性胃病患者作為研究對象, 臨床均表現出上腹部疼痛、反酸、腹脹、燒心等胃部不適癥狀。依據隨機數字表法分為對照組(50例)和觀察組(62例)。對照組患者中, 男29例, 女21例;年齡45~65歲, 平均年齡(56.24±3.75)歲;其中不健康飲食26例, 精神緊張15例, 其他9例。觀察組患者中, 男36例, 女26例;年齡45~65歲, 平均年齡(56.07±3.69)歲;其中不健康飲食31例, 精神緊張19例, 其他12例。兩組患者一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

1. 2. 1 對照組 實施常規管理模式, 即未實施預先風險評估。

1. 2. 2 觀察組 實施風險防范管理模式, 具體如下。①護理人員風險管理:護理工作存在壓力大、任務重等特點, 且經常延長工作時間, 導致護理人員注意力不集中, 繼而難以完全遵照醫院規章制度進行護理, 此時加強對護理人員的教育與培訓, 促使認識到風險管理的重要性, 了解到具體實施方法, 能夠充分結合消化內科護理工作實際情況進行風險因素的分析和防范, 同時為護理人員安排科學合理的排班制度, 確保其保持足夠的休息和精力。②制度風險管理:消化內科護理工作中若缺乏健全的管理制度, 則不利于護理人員遵循相關規章制度, 如出現交接班不清、護理記錄不完善等情況, 尤其未能重視相關風險預防工作的落實, 而且護理人員可能存在法律意識不足情況。消化內科應結合科室護理特征完善管理制度, 尤其將幽門螺桿菌控制和清除作為重點, 確保從多角度加強防范;定期進行醫療設備、藥品等檢查, 將存在問題及時進行處理, 尤其藥品過期問題, 可能危害患者健康及生命安全, 必須注重定期核查, 做好整理。③患者風險防范:患者及其家屬會因受到疾病癥狀、治療費用、醫院環境等各種因素影響而出現較強烈的情緒波動, 尤其當前醫患矛盾問題較嚴重, 患者多缺乏對醫護人員的信任, 導致不配合治療和護理情況出現。此時重視對患者及其家屬的健康教育, 促使其了解到治療、護理等工作的重要性, 并積極配合治療, 合理飲食和科學用藥, 保證療效。密切監測患者病情變化, 為其提供舒適整潔的病房環境, 確保通風良好, 并注重定期消毒滅菌處理, 嚴格依據醫囑開展治療及護理, 預防出現差錯[2]。

1. 3 觀察指標 比較兩組患者管理后幽門螺桿菌感染情況及管理前后IFN-γ、IL-12表達水平。測定胃黏膜IFN-γ、IL-12的表達水平。

1. 4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組幽門螺桿菌感染情況比較 管理后, 觀察組患者幽門螺桿菌感染2例, 感染率為3.23%;對照組患者幽門螺桿菌感染9例, 感染率為18.00%;觀察組患者幽門螺桿菌感染率顯著低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

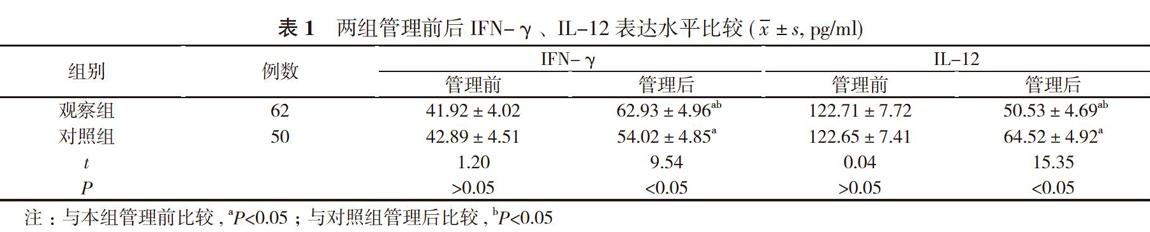

2. 2 兩組管理前后IFN-γ、IL-12表達水平比較 管理前, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);管理后, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平均優于管理前, 且觀察組的IFN-γ、IL-12表達水平均顯著優于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

幽門螺桿菌相關性胃病屬于常見的消化科疾病, 屬于多種與胃相關疾病的統稱, 其發病多與遺傳、環境、細菌感染等因素有關, 多表現出上腹部不適或疼痛、反酸、惡心嘔吐、腹瀉等癥狀。目前臨床幽門螺桿菌感染相關性胃病的治療除了注重及時清除幽門螺桿菌外, 還應加強對住院期間風險因素的防范, 以減少治療、護理、環境、飲食等多項危險因素的發生, 提高根除幽門螺桿菌效果[3-5]。風險管理可依據實際工作內容進行風險劃分, 包含患者合法權益風險、醫療設備風險、藥品風險、醫囑風險、環境風險及實踐治療風險, 隨后依據風險分類制定具體化管理內容, 如在護理中需落實國家相關政策, 充分考慮到患者的心理狀態, 滿足其合理需求, 避免出現因護理差錯而引起的護患糾紛[6-9]。

本次研究結果顯示, 管理后, 觀察組患者幽門螺桿菌感染2例, 感染率為3.23%;對照組患者幽門螺桿菌感染9例, 感染率為18.00%;觀察組患者幽門螺桿菌感染率顯著低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。管理前, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);管理后, 兩組的IFN-γ、IL-12表達水平均優于管理前, 且觀察組的IFN-γ、IL-12表達水平均顯著優于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。表明加強風險防范管理對實現幽門螺桿菌的根除具有明顯作用, 可改善患者炎癥水平, 提高免疫功能, 提高療效;而且風險防范管理還利于幫助護理人員養成高質量、高水平護理能力, 利于提高醫院整體實力。

綜上所述, 幽門螺桿菌相關性胃病患者加強風險防范管理效果顯著, 可有效根除胃病患者幽門螺桿菌, 值得推廣。

參考文獻

[1] 唐斌. 中江縣慢性胃病患者幽門螺桿菌感染流行病學調查及根除治療相關影響因素分析. 中國衛生標準管理, 2016, 7(6):5-6.

[2] 張翠華. 成人與少兒慢性胃炎患者幽門螺桿菌感染與根除相關因素分析. 國際護理學雜志, 2016, 35(24):3434-3437.

[3] 郭麗, 陳洮明. 甘肅隴南慢性胃炎患者幽門螺桿菌感染情況及分析. 醫藥前沿, 2016, 6(7):361-362.

[4] 曹慧梅, 李紅, 帕提麥·馬秉成. 胃病患者幽門螺桿菌感染門診調查分析及健康管理. 實用臨床護理學電子雜志, 2017, 7(34):178-179.

[5] 劉瑤. 胃病患者幽門螺桿菌感染的調查分析及健康管理的初步研究. 南方醫科大學, 2011.

[6] 馬進, 姜平, 馬瑞, 等. 2009-2011年婦女胃腸炎患者幽門螺桿菌感染現狀調查與耐藥分析. 中華醫院感染學雜志, 2013, 23(4):796-798.

[7] 尉欣玲, 劉一玉, 尉璐. 幽門螺旋桿菌相關性胃病健康指導. 世界中醫藥, 2015(a01):564.

[8] 王暢, 魯丹, 唐雪梅. 中醫護理對幽門螺桿菌相關性胃炎患者的干預效果. 當代護士(中旬刊), 2019, 26(2):102-104.

[9] 朱海燕, 陳建榮. 消化性潰瘍復發相關因素分析及護理干預. 中華現代護理雜志, 2007, 13(11):1026-1027.

[收稿日期:2018-12-26]