踐行城鄉特色化的融合發展路徑

□吳可人

浙江城鄉融合發展的優勢與短板并存。改革開放以來,浙江鄉村泛城市化演進,推動鄉村地區經濟飛躍發展,鄉村居民收入實現連續33年領跑全國,浙江成為城鄉差別最小的省份。與此同時,鄉村空間碎片化、生態環境破壞、水鄉風貌和傳統文化式微等問題逐步暴露,對于持續高質量推進城鄉融合、提升城鄉生活品質極為不利。

在新時代新發展理念框架下,浙江迫切需要轉變城鄉之間生產生活方式、空間形態、產業結構等高度相似,城鄉低端同質化競爭的狀況。堅持遵循城鄉各自的規律,著力創新城鄉制度供給,統籌城鄉規劃開發,聯動城鄉產業發展,促進城鄉人口集聚及農民轉移轉化,優化形成城鄉一體化特色化發展格局,持續推動浙江城鄉融合發展走在全國前列。

城鄉人口合理布局

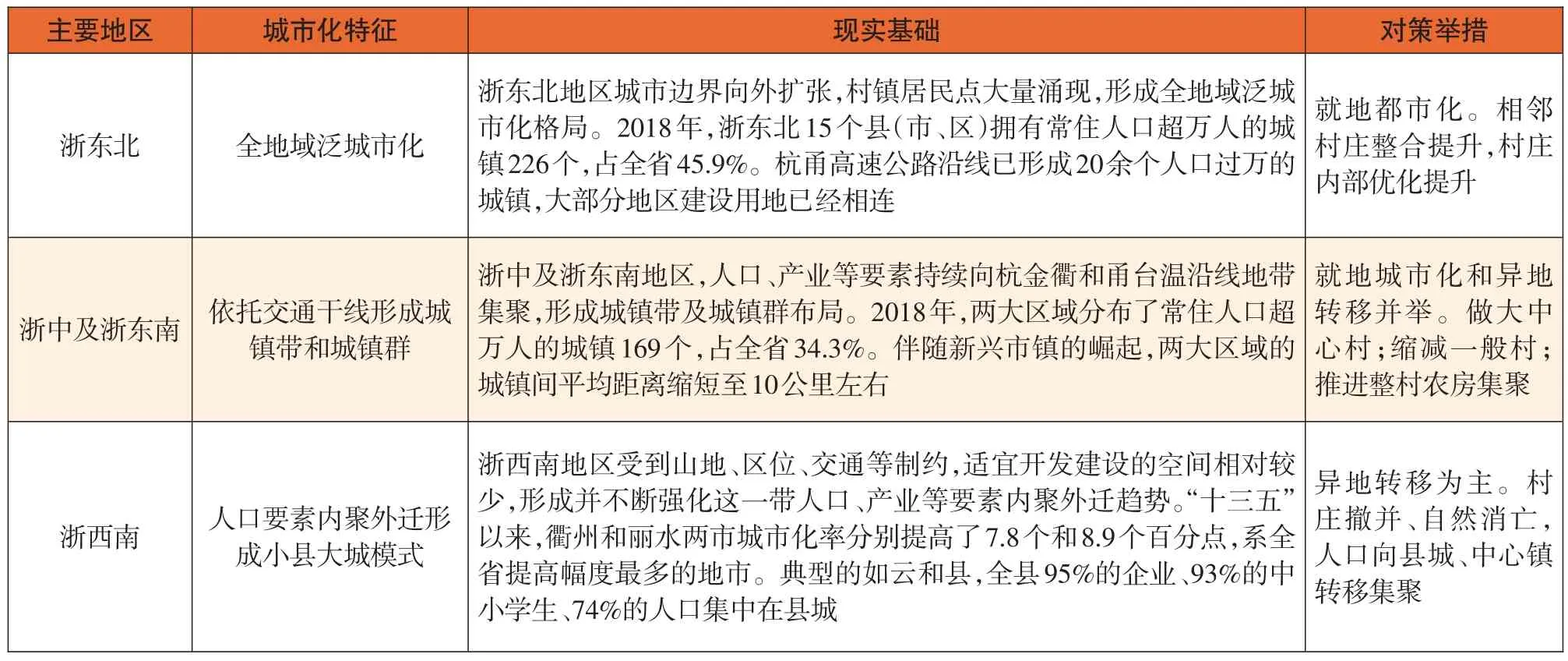

順應浙東北、浙東南、浙中及浙西南各具特色的空間特征及城市化規律,落實全省大灣區大花園大通道大都市區空間框架,分區分類優化全省人口集聚的空間導向。在尊重鄉村居民意愿前提下,積極采取“做大中心村、縮減一般村、美化特色村、自然消亡散落村”等方式,循序漸進、因勢利導、堅持不懈地推進農居集聚、農民集中。

推動浙東北就地都市化。立足浙東北城鄉人口高密度分布、城鄉連片開發的實際,采取就地城市化的方式,推進這一帶全域都市化轉型,努力建成環杭州灣全球城市區域。優化調整生態紅線、耕地紅線、城市邊界,有序推動城鄉人口相對集中布局、建設用地集中集約利用。對于用地相鄰的村莊,打破村邊界統一規劃,集中布局建設新社區;對于用地粗放的村莊,開展梳理式改造,營造尺度適宜、設施完善、環境舒適的新型鄉村社區。

全省三類典型地區城市化空間特征及其發展導向

推動浙東南和浙中地區人口向城鎮群、城鎮帶集聚。依托杭金衢、甬臺溫等大通道,采取鄉村就近集聚和遷移集聚相結合的方式,持之以恒引導人口等要素向增長極和發展軸線集聚,形成有機串聯的帶狀、組團狀城鎮及村莊布局。鄉村新社區重點規劃建設在城鎮、中心村,減少對一般村的新社區布點。

推動浙西南及浙東海島鄉村人口內聚外遷。結合下山脫貧、土地整治、易地搬遷工作,推動山區及海島村落遷移集聚。堅持科學評估、先建后撤原則,搬遷撤并空心村、偏遠村、災害隱患村、生態屏障村等衰退村莊,規劃引導其集中集聚至城區、工業園區、旅游景區、中心鎮、特色小鎮、交通節點,以及存量建設用地。科學保留和合理開發具有發展潛力的歷史文化村、生態資源村等特色村莊。

城鄉產業聯動轉型

加快構建城市以高水平引領式發展為主、鄉村以高品質生態支撐為主的新型分工關系。具體而言,城市應著力提升高端制造業,以及知識、金融和資本等現代服務業發展水平;鄉村應大力提升生態農業供給,創新生態休閑服務,推進經濟多元化和農業全產業鏈發展。推動城市消費投向鄉村生產、科技提升生產、人才支持生產、服務面向生產、資本投入生產,優化形成以城帶鄉、以鄉促城的合作共贏轉型發展新格局。

消費投向生產:形成城鄉之間生態產品消費與生態產品生產的分工。大力發展鄉村高效生態現代農業,擴大特色優勢、綠色健康、品牌精品農產品市場供給。創新“飛柜經濟”、郵樂購模式,增加優質農產品輸出。健全生態產品認證、追溯、營銷體系,增強其知曉度、認可度、美譽度。加強鄉村環境保護治理及生態涵養,增強對全省環境自凈、氣候調節等生態支撐。不斷擴大生態產品市場消費,提高消費者對生態產品附加值付費,促進鄉村生態產品價值實現。

科技提升生產:形成城鄉之間數字服務與數字應用的分工。依托“大數據+科技”打通“三農”與數字經濟產業鏈上下游環節,促進數字經濟對“三農”的全面滲透。依托阿里云、省農科院等大數據、涉農科技企業及科研院所,加快開發農業生產數字化、農產品銷售電商化、鄉村治理智慧化、鄉村資源共享化發展項目,推動城鄉經濟、社會、治理全方位數字化轉型。

人才支持生產:形成城鄉之間人力資本開發與人才引入使用的分工。提升城市宜居宜業環境,加強人力資本培養積累。應對農業農村創新發展需求,激勵農業經營主體、農技人員、農創客“三下鄉”。支持農業科學、中醫藥學、規劃設計、文化創意、開發運營等人才下鄉,鼓勵引導高校畢業生、農民工、退役士兵等返鄉創業。推動形成城鄉人力資源開發利用及優化配置。

服務面向生產:形成城鄉之間旅游集散與全域旅游的分工。大力發展鄉村旅游業和休閑農業,拓展農業農村、森林、海洋多種功能,不斷提升多元化、精品化、國際化水平,推動鄉村成為全省休閑旅游的主要空間載體。優化完善城鎮客運集散,以及信息、住宿、購物、展演、醫療等綜合配套,為游客到鄉村旅游提供高效、低價、優質的保障性服務。推動形成城鄉分工合作的全域旅游格局。

資本投入生產:形成城鄉之間工商資本與鄉村資產經營的對接。深化鄉村產權制度改革,放活鄉村土地、農房等各類資產權益,推動農村土(林)地承包經營權、農房和宅基地用益物權加快集中流轉與轉讓。吸引工商資本“上山下鄉”,重點發展龍頭企業與農民產業化聯合體,開發建設田園綜合體等農業新平臺,開發經營民宿、租賃住房、共享度假小院等新業態,促進農業與特色加工、休閑觀光、分時度假、康體養生、文化創意等融合發展。

城鄉風貌特色互補

推進城鄉建設風貌一體化規劃下的高度互補。以高強度城市建設用地開發,推動大面積開放空間和水域農田保護,重塑鄉村大山大水大田園格局,還原鄉村“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”意象。

推進城市“精明增長”。加快轉變原有以增量建設土地開發為主導的城市增長模式,減少盲目擴張,用足用好城市存量空間。推行集約高效化的城市增長模式,著力解決資源消耗多、效率低下、產能過剩等問題,提高城市開發強度、承載能力、運行效率。引導收縮型城市“瘦身強體”,在建設空間不增加的前提下提高城市發展內涵和品質。

重整村莊品質宜居空間。深入實施“千萬工程”,建設美麗村莊。按照“一戶一處景”“一村一幅畫”“一鎮一天地”建設要求,還原原生態村居環境。引進培育人性化、便利化、多樣化的生活服務功能和業態,挖掘提升村莊生態價值。

重振鄉村自然生態風貌。強化平原、山區、沿海、臨湖臨江等不同區域鄉村風貌,彰顯浙江鄉村多元化特征。平原地區鄉村還原水網密布、阡陌縱橫的江南水鄉風貌,山區還原綠水青山、起伏綿延的自然風貌,沿海沿灣地區還原海島漁村有機串聯的濱海風貌,臨湖臨江地區還原水清岸綠、草木青蔥的自然風貌。

城鄉設施高效均衡

推進城鄉公共資源一體化配置下的高效利用。堅持集中集聚導向,引導設施及服務結合人口分布重點布局在城鎮;發揮延伸覆蓋作用,推動城鎮設施及服務對鄉村多途徑全覆蓋。

推進城鄉基礎設施共建共享。推進城鄉市政基礎設施統一規劃、同標同質建設,提高鄉村基礎設施建設水平和運營效率。落實鄉村生態及生產空間“保護優先、減量建設”原則,控制鄉村基礎設施建設規模,提高建設標準。

推進城鄉公共服務優質均衡。支持由城市教育醫療機構逐步定向兼并鄉村中小學和衛生院,把鄉村教育醫療機構改造成為大城市名校名院的分支機構。通過建立城鄉緊密合作、教師醫生雙向流動、智慧遠程服務等多種柔性化手段,提高鄉村基本公共服務供給覆蓋面、服務水平及效率。

推進城鄉公共資源一體化管理和市場化運營。建立分級分類投入機制,將公益性設施管護及運營納入一般公共財政預算,將經濟性設施采用市場化方式運作。探索開展鄉村公共服務設施、市政基礎設施綜合保險改革,拓展鄉村設施管護經費來源。

消除人口市民化阻力壓力

加大要素保障、加快放開落戶、加強公共服務,多管齊下積極有序推動農業轉移人口市民化。

構建“人地錢相掛鉤”的要素保障機制。按照“人地掛鉤,以人量地”思路,建立城鎮建設用地新增指標與吸納農業轉移人口落戶數量掛鉤政策。按照“人錢掛鉤,錢隨人走”思路,建立省級財政轉移支付、預算內投資向吸納農業轉移人口落戶數量較多的城鎮傾斜政策。爭取推進“頂層設計”和“跨省統籌”,積極向中央爭取加大財政資金獎勵、新增用地指標、預算內投資傾斜等政策支持,強化對外來人口市民化的保障。

構建與城市人口發展導向相適應的落戶政策。深化“三權到人、權跟人走”改革,保障本地有條件的農業轉移人口放心落戶。分類放開放寬城市年度落戶數量限制、外來人口社保繳納年限下限,以及購房落戶政策,有序吸引人口到大中小城市落戶。對于杭州等有條件落戶地區,建立健全生育狀況、年齡等在落戶積分中的權重,引導城市人口年齡結構優化。搭建區域間轉積分和轉戶籍通道等政策,消除人口自由流動障礙。

構建常住與戶籍人口相接軌的公共服務體系。積極回應轉移人口對城市住房、子女入學等關切,探索以居住證為依據的住房保障制度,探索與居住年限相掛鉤的基本公共服務和便利提供機制,探索隨遷子女按積分進入優質學區的政策。進一步打破人口城際流動障礙,探索居住證在都市區、一體化先行區內互認。以“最多跑一次”改革為牽引,進一步拓展居住證服務功能,提升居住證服務水平。