關聯理論指導下高中英語閱讀教學的有效性研究

【摘要】閱讀活動是作者和讀者之間交流的一種方式,閱讀理解是讀者與作者之間的交際過程,是明示——推理交際的推理過程。本研究以關聯理論為基礎,采用定量分析的方法,對閱讀教學的有效性進行了實驗對比研究。研究結果表明,關聯理論指導下的閱讀教學方法能有效提高學生的英語閱讀水平。

【關鍵詞】關聯理論;英語閱讀教學;實證研究

【作者簡介】何永軍,甘肅省岷縣第一中學。

【基金項目】本文系2018年度定西市“十三五”教育科學規劃課題階段性成果。課題名稱為:關聯理論指導下高中英語閱讀教學的應用研究。課題立項號為:DX [2018]GHB138。

一、關聯理論與閱讀教學

關聯理論是1986年斯珀伯與威爾遜在《關聯理論:交際與認知》一書中提出的。關聯理論認為,人類交際是個明示推理過程,每一個明示交際行為都傳遞著最佳關聯性的假設。國內外研究者從認知關聯視角對閱讀過程進行了闡釋并做了大量的相關研究。威爾遜指出,“閱讀是讀者通過把現有的知識、文本信息及閱讀情境重新加工構建的認知過程。”可見,關聯理論有助于對文章中的詞語意義進行推理,而且也非常重視背景信息。本文根據目前英語閱讀教學的現狀,嘗試將關聯理論這一新的認知理論運用到我們的閱讀實踐中,探究關聯理論是否能有效地指導閱讀教學過程。

?二、實驗研究過程

本研究以關聯理論為基礎,采用定量分析的方法,對閱讀教學的有效性進行研究。整個實驗預計進行15周時間,包括教學實驗前、教學實驗中和教學實驗后。教學實驗前,對兩個班級的學生進行預測試,調查學生使用閱讀策略的意識。所有數據均采用SPSS軟件獨立樣t檢驗(版本19.0)進行統計分析,以了解教學實驗實施后,對照班CC與實驗班EC的教學效果是否存在差異性。

三、閱讀教學實施步驟

在關聯理論的指導下,實驗班每節課教學過程分成兩個階段:閱讀前階段、閱讀階段。閱讀前階段,教師要通過多種閱讀準備方式,如進行文本相關知識講解、課堂小組討論、語義圖解或多模態信息呈現。閱讀階段,教師要遵循關聯認知原則,指導學生進行有效的詞義推測,理解文本大意及細節信息,接著進行文章寫作目的、寫作結構及作者意圖等層面的推理理解。例如:在人教版選修六第二單元“...day by day upon the mountain top,wind and rain revolve. Should the traveller return, this stone would utter speech.”中, “this stone would utter speech”字面意思是“石頭會說話”,這顯然是講不通的。這里用了隱喻的修辭格,表達出了主人公盼夫歸來的急切甚至絕望的心情。如果學生能夠結合語境信息進行詞義的合理推理,才能獲得話語的最佳關聯理解。

四、研究結果及討論

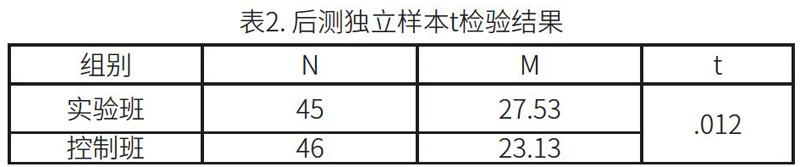

在為期15周的教學實驗過程中,使用的教材是普通高中課程標準實驗教科書(人教版)必修5。實驗后,對兩個班的教學效果進行期末閱讀測試,測試的題型前后測相同(15道閱讀選擇題及5道七選五閱讀題),每道題2分,滿分40分。最后對閱讀成績進行獨立樣本t檢驗,并就前后測成績進行分析比較。

從表1可以看出,實驗班有45名同學參加測試,控制班有46名同學參加測試。控制班同學的平均得分是22.22分,實驗班同學的平均得分是23.04分,兩個班同學的平均分比較接近,成績相差0.82分,p>0.05,不存在顯著差異性。這表明兩個班的閱讀水平接近,可作為實驗被試進行研究。

如表2所示,控制班同學的平均分是23.13分,實驗班同學的平均分是27.53分。控制班同學的平均分由22.22分提高到23.13分,提高了0.91分。實驗班在關聯理論的相關方法實施后,平均成績有了相對大幅度的提升,由23.04提高到27.53,提高了4.49分。

通過前后測的實驗結果表明,關聯理論為高中英語閱讀教學提供了新的研究視角,且學生的閱讀水平可以切實得到有效提高,這也驗證了本文的研究假設。因此,在今后的閱讀教學中,教師可以嘗試有意識地通過背景知識讓學生進行閱讀語境的構建,揣摩作者寫作意圖并尋求信息的最佳關聯性,培養學生的良好的閱讀意識和閱讀策略。