宮頸癌組織中Galectin-3的表達意義

李淼 朱繼紅

摘 要:目的:探討宮頸癌組織中Galectin-3的表達與宮頸癌臨床特征的關系。方法:采用免疫組織化學鏈霉菌抗生物蛋白-過氧化物酶(S-P)法檢測73例宮頸癌,25例宮頸上皮內瘤樣病變(CIN)和20例慢性宮頸炎組織中Galectin-3的表達水平。結果:從慢性宮頸炎組到宮頸癌組,Galectin-3、表達率逐漸升高(P <0.05)。Galectin-3的表達與組織類型、組織分級和淋巴結轉移無關(P>0.05),而與宮頸癌宮頸間質浸潤深度、腫瘤直徑等有關(P <0.05)。結論:Galectin-3在宮頸癌組織中的表達情況,在一定程度上反映宮頸癌的局部浸潤活性。

關鍵詞:宮頸癌; 免疫組織化學; 半乳糖凝集素-3

中圖分類號:R737.33 ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1006-3315(2019)05-195-002

宮頸癌(cervical carcinoma)是最常見的婦科惡性腫瘤之一,且在近20年來,宮頸癌的發病呈明顯年輕化趨勢[1-2]。半乳糖凝集素-3(Galectin-3)是一種腫瘤相關蛋白,與腫瘤細胞粘附轉移、血管生成、抗凋亡、免疫耐受等有關。我們采用S-P法檢測宮頸癌組織中Galectin-3的表達,探討宮頸癌發生發展中Galectin-3表達與宮頸癌臨床特征的關系。

1.材料與方法

1.1標本

選取2017年5月—2018年7月間保定市第一中心醫院收治的患者病理標本118例,其中宮頸癌患者73例,年齡為22~71歲,平均為44歲,所有病例均經病理證實為子宮頸癌,其中鱗癌55例,腺癌14例,腺鱗癌4例。高分化19例、中分化22例,低分化24例。上皮內瘤樣病變(CINⅠ~CINⅢ))組織25例,CINⅠ級7例,CINⅡ級8例,CINⅢ級10例。慢性宮頸炎組織20例。

1.2方法

濃縮型鼠抗人單克隆Galectin-3抗體為福州邁新生物技術開發公司產品。Galectin-3檢測采用S-P法染色,按試劑盒說明方法操作。

1.3結果判斷

根椐染色強度和陽性細胞數量分別記0~3分,其染色強度以多數細胞呈色為準。

1.4統計學處理

以SPSS17.0統計軟件進行數據處理,Galectin-3在各組中表達的陽性率的比較采用校正χ2檢驗,P<0.05為有統計學意義。

2.結果

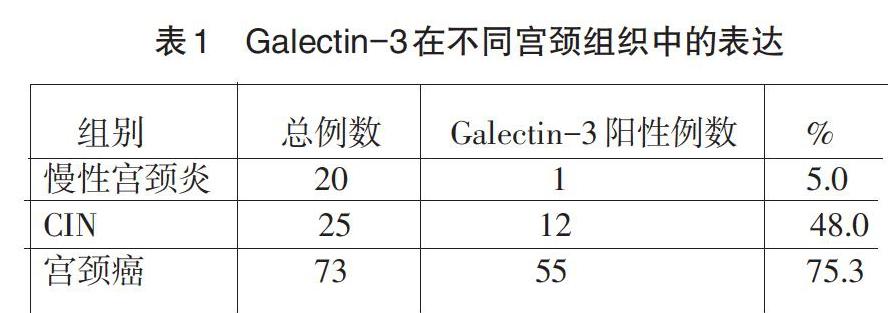

2.1Galectin-3在不同宮頸組織中的表達

宮頸癌組織中Galectin-3陽性表達率為75.3%。從慢性宮頸炎組、CIN組到宮頸癌組,Galectin-3陽性表達率呈逐漸增高趨勢(P<0.05),見表1。

2.2Galectin-3與宮頸癌組織病理特征的關系

Galectin-3的表達與組織類型、組織分級和淋巴結轉移無關(P>0.05),而與宮頸癌宮頸間質浸潤深度、腫瘤直徑等有關(P<0.05),見表2。

3.討論

Galectin-3是一種β-半乳糖苷結合蛋白,分布于正常細胞和腫瘤組織中,主要定位在細胞質,也表達于細胞核、細胞表面和細胞外,通過與特異的糖蛋白或糖結合域結合而發揮多種效應。參與多種生理和病理過程,包括細胞生長和凋亡、細胞粘附、新生血管形成和腫瘤的浸潤與轉移等。Galectin-3在多種惡性腫瘤中多呈過度表達。信號轉導通路在腫瘤的發生發展過程中起著非常重要的作用,其中Wnt/β-catenin信號轉導通路是與腫瘤密切相關的經典的信號轉導通路。有研究表明Galectin-3可調控細胞周期cyclinD1,可能參與了Wnt信號通路的調控。本資料中,從慢性宮頸炎組、CIN組到宮頸癌組,Galectin-3陽性表達率呈逐漸增高趨勢(P<0.05)。且Galectin-3的表達水平與宮頸癌宮頸間質浸潤深度、腫瘤直徑等有關(P<0.05)。說明Galectin-3基因可能通過抑制宮頸癌細胞的凋亡,促進細胞增殖,對宮頸癌的發生、發展起重要作用,Galectin-3的高表達可能預示著腫瘤具有較高的局部浸潤活性和轉移潛能,預后更差。

綜上所述,本實驗結果表明,Galectin-3與宮頸癌的發生、發展密切相關,特別是與侵襲的關系更為密切,我們認為臨床聯合檢測Galectin-3或許可以為宮頸癌分子靶向治療提供理論依據。

參考文獻:

[1]Kim SE,Huang H,Zhao M,et al.Wnt stabilization of β-catenin reveals principles for morphogen receptor-scaffold assemblies[J]Science,2013,340(6134):867-870

[2]Forouzanfar MH,Foreman KJ,Delossantos AM,et al.Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis[J.Lancet,2011,378(9801):1461-1484