益氣化痰活血法治療急性冠脈綜合征的臨床研究?

莊杰欽 戴杏珍 蔡海榮 陳燕虹 金子淋 張浩波 陳伯鈞△

(1.廣州中醫藥大學,廣東 廣州 510405;2.廣州中醫藥大學第二附屬醫院,廣東 廣州510006)

急性冠脈綜合征(ACS)是指急性心肌缺血缺氧引起的一組臨床綜合征,主要病理基礎是冠狀動脈不穩定的斑塊破裂或糜爛導致形成完全或不完全閉塞性血栓,根據心電圖表現、臨床癥狀、心肌壞死標志物、超聲影像學等不同情況分為ST段抬高型心肌梗死(STEMI)、非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)和不穩定型心絞痛(UA),具有病勢緊急、病情變化迅速、致死致殘率高等特點[1]。心腦血管事件多年來一直居我國城鄉居民總死亡原因的首位,遠高于腫瘤和其他疾病,占居民疾病死亡構成比的40%以上[2]。據《中國心血管病報告2017》結果顯示,我國急性心肌梗死(AMI)患者約250萬,即使目前對其進行介入術及緊急藥物治療、二級預防等已取得重大進展,但AMI死亡率仍逐年攀升[3],且心梗介入術后心衰等并發癥、再狹窄、微循環障礙心絞痛等不良心血管事件問題仍十分棘手,嚴重影響患者生活質量且再住院率高[4]。而中醫藥具有整體調治、多靶點作用、改善體質的優勢,不少研究結果證實了中醫藥對冠心病的治療意義重大[5]。筆者所在醫院基于鄧鐵濤名老中醫及陳可冀院士等學術思想的指導,在中西醫結合診治ACS方面有較豐富臨床經驗。現將中西醫結合治療ACS的循證依據及臨床借鑒報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)納入標準:符合UA、NSTEMI及STEMI的臨床診斷標準[5]。符合《中藥新藥臨床研究指導原則》中氣虛痰瘀型胸痹心痛(冠心病)的診斷標準:胸悶,胸痛,神疲乏力,氣短,體胖,舌淡胖,或有齒印,苔濁膩,有瘀斑,脈滑數或細弱[6]。簽署本研究知情同意書。中醫診斷方面,根據四診采集癥狀、舌脈象、二便等信息和證型辨別標準,由兩位具有心血管內科專業背景的主治級別以上中醫師進行證型判定,若意見不一致,則商討后統一證型,若討論后證型仍不統一,則剔除該患者。2)排除標準:重度心力衰竭或心功能3~4級或合并嚴重心律失常者;合并嚴重肝、腎、肺功能不全或內分泌疾病、惡性腫瘤、活動性消化道出血、嚴重血液系統疾病等;合并呼吸、消化或泌尿等系統的感染;合并風濕病活動期,或患有自身免疫性疾病;妊娠、哺乳婦女、精神病患者;對研究藥物過敏或嚴重不良反應。

1.2 臨床資料 選取2017年12月至2018年9月間就診于廣東省中醫院心內科,證屬氣虛痰瘀型的ACS患者90例作為研究對象。按隨機數字表法分為治療組與對照組各45例。對照組男性28例,女性17例;平均年齡(64.20±6.90)歲;發病時間(43.78±10.90)min;吸煙21例;合并高血壓病38例,合并糖尿病35例,合并高脂血癥28例,合并房顫4例;UA 28例,NSTEMI 7例,STEMI 10例;NYHA分級Ⅰ級11例,Ⅱ級34例。治療組男性26例,女性19例;平均年齡(65.70±7.80)歲;發病時間(48.50±9.40)min;吸煙19例;合并高血壓病35例,合并糖尿病33例,合并高脂血癥30例,合并房顫5例;UA 26例,NSTEMI 10例,STEMI 9例;NYHA分級Ⅰ級12例,Ⅱ級33例。兩組性別、年齡、發病時間等資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.3 治療方法 所有納入患者均予一般生命體征監測及絕對臥床休息,對不同病情根據《急性冠脈綜合征急診快速診療指南》采取規范診療方案[6]。對照組結合具體病情及個體差異性選擇性地采取以下綜合治療:抗血小板聚集藥物(阿司匹林、氫氯吡格雷、替格瑞洛等);調脂穩斑藥物(阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等);改善冠脈供血藥物(視心絞痛癥狀予硝酸甘油、硝酸異山梨酯、單硝酸異山梨酯、尼可地爾等);β受體阻滯劑藥物(酒石酸美托洛爾片、琥珀酸美托洛爾、富馬酸比索洛爾等);ACEI或ARB藥物(如患者不能耐受ACEI,可使用ARB);介入術治療(對STEMI采取緊急介入治療,對NSTEMI予侵入性評估及擇期完成血運重建,對UA采取藥物治療或冠脈造影,必要時行PCI術);合并高血壓病、糖尿病、心力衰竭、房顫等時按相應指南予以治療。治療組在對照組治療基礎上給予中醫藥湯劑:五指毛桃30 g,黨參15 g,黃芪20 g,白術15 g,茯苓20 g,甘草5 g,陳皮10 g,法半夏10 g,竹茹5 g,枳殼15 g,石菖蒲15 g,紅曲5 g,炒麥芽20 g,夏天無15 g,丹參20 g,川芎15 g。隨證加減,每日1劑,水煎服300 mL,分早中晚3次溫服。兩組藥物治療時間均為14 d。

1.4 觀察指標 分別于入組時及治療14 d后對患者的心功能(心功能NYHA分級)、西雅圖心絞痛量表(SAQ)、中醫癥狀進行評分;對超敏肌鈣蛋白(cTnT)與腦鈉肽前體(NT-proBNP)、超敏C反應蛋白(hs-CRP)進行檢測。1)西雅圖心絞痛量表(SAQ)評分中共包括軀體活動受限程度、心絞痛穩定狀態、心絞痛發作頻率、治療滿意情況及對疾病的認知情況5個維度,共19個問題,以總分越高表示病情越輕。2)中醫癥狀應用《中藥新藥治療冠心病(胸痹心痛)臨床研究指導原則》[6]癥狀分級量化表進行評分,中醫主要癥狀包括胸痛、胸悶、氣短、心悸、神疲乏力、畏寒肢冷、腰膝酸軟、自汗及不寐9項,每項均以無癥狀為0分,以癥狀輕微為1分,以癥狀中等為2分,以癥狀嚴重為3分,各項癥狀總評分范圍0~27分,以分數越低表示癥狀越輕微。3)對比兩組治療前后的心功能評分、SAQ評分、中醫癥狀總評分及cTnT與NT-proBNP、hs-CRP指標變化情況。同時,統計并對比兩組治療不良反應的發生率。4)出院后隨訪指標:兩組患者出院后均隨訪6個月,分別詳細記錄兩組患者6個月內的再住院及主要心血管不良事件(MACE)發生率,包括再次急性心肌梗死、心源性死亡及頑固性心絞痛發作等;來評價患者的遠期預后情況。

1.5 統計學處理 應用SPSS19.0統計軟件。計量資料以()表示,采用獨立樣本t檢驗。計數資料計算百分比及率,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

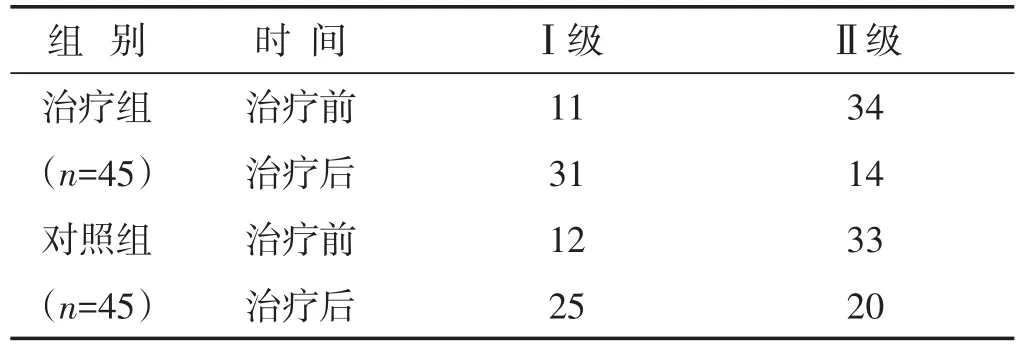

2.1 兩組治療前后心功能療效(NYHA)比較 見表1。兩組治療前心功能級別差異不明顯(均P>0.05)。兩組治療后心功能Ⅰ級例數較治療前增加,心功能Ⅱ級例數較治療前下降(均P<0.05);且治療組優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組治療前后心功能療效(NYHA)比較(n)

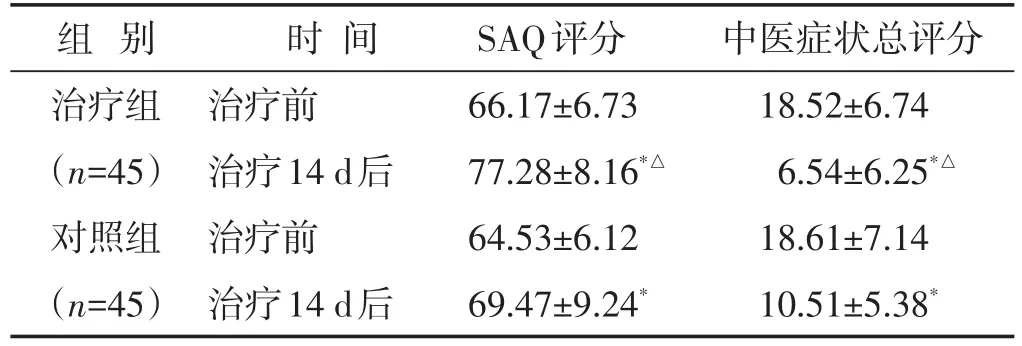

2.2 兩組治療前后臨床癥狀評分比較 見表2。兩組治療前,兩組SAQ評分、中醫癥狀總評分比較,均差異無統計學意義(均P>0.05)。治療14 d后,觀察組SAQ評分高于對照組(P<0.05),觀察組中醫癥狀總評分低于對照組(P<0.05)。

表2 兩組治療前后兩組臨床癥狀評分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后兩組臨床癥狀評分比較(分,±s)

與本組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療14 d后比較,△P<0.05。下同

組別治療組(n=45)對照組(n=45)時間治療前治療14 d后治療前治療14 d后SAQ評分66.17±6.7377.28±8.16*△64.53±6.1269.47±9.24*中醫癥狀總評分18.52±6.746.54±6.25*△18.61±7.1410.51±5.38*

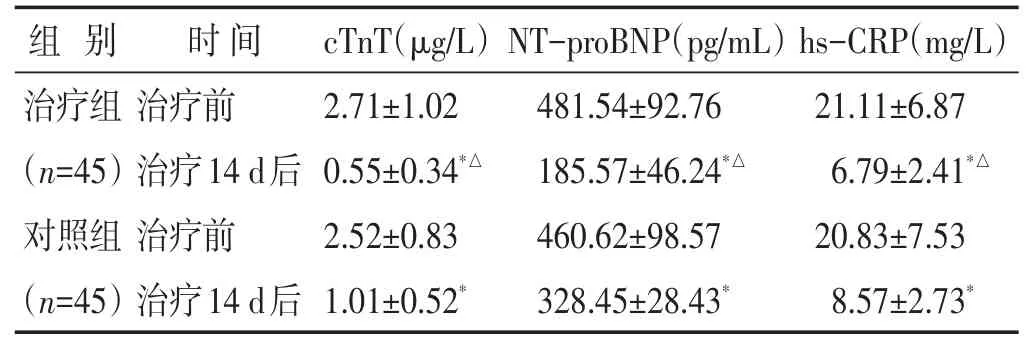

2.3 兩組治療前后cTnT、NT-proBNP和血清hs-CRP水平比較 見表3。兩組治療前cTnT、NT-proBNP和血清hs-CRP水平比較,差異無統計學意義(均P>0.05)。兩組治療后cTnT與NT-proBNP、血清hs-CRP與治療前比較均下降(均P<0.05),且治療組治療后cTnT與NT-proBNP、血清hs-CRP水平下降較對照組明顯(均P<0.05)。

表3 兩組治療前后cTnT、NT-proBNP和血清hs-CRP水平比較(±s)

表3 兩組治療前后cTnT、NT-proBNP和血清hs-CRP水平比較(±s)

組 別 時間cTnT(μg/L)NT-proBNP(pg/mL)hs-CRP(mg/L)治療組(n=45)對照組(n=45)治療前治療14 d后治療前治療14 d后2.71±1.020.55±0.34*△2.52±0.831.01±0.52*481.54±92.76185.57±46.24*△460.62±98.57328.45±28.43*21.11±6.876.79±2.41*△20.83±7.538.57±2.73*

2.4 兩組不良反應發生情況比較 見表4。在14 d治療期間內,兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

表4 兩組不良反應發生率比較(n)

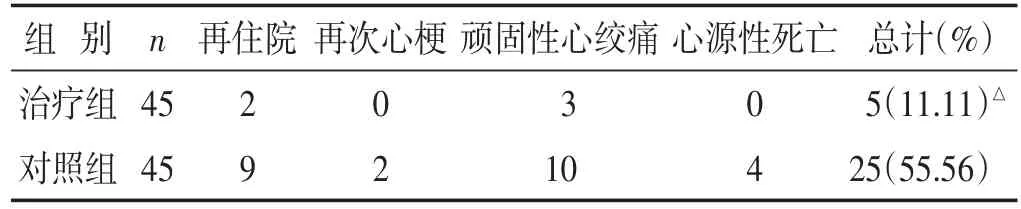

2.5 兩組預后隨訪情況比較 見表5。隨訪6個月,治療組再住院、再次心梗、頑固性心絞痛、心源性死亡發生均低于對照組(均P<0.05)。

表5 兩組預后隨訪情況比較(n)

3 結 論

ACS是一類發病率、死亡率高的心血管急癥,嚴重者可出現“真心痛,手足青至節,心痛甚,旦發夕死,夕發旦死”。西醫認為ACS常因遺傳因素、吸煙、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病等危險因素形成冠狀動脈粥樣硬化的基礎,在各種誘因下發生內膜損傷、不穩定斑塊糜爛或破裂,血小板聚集及凝血酶激活導致血栓形成,造成相應冠狀動脈狹窄或閉塞,引起心肌缺血或壞死[7]。

ACS可歸屬于中醫學“真心痛”“胸痹”“厥心痛”等范疇。《黃帝內經》記載“心痛者,胸中痛,脅支滿,脅下痛,膺背胛間痛”,認為常因勞累過度、情志內傷、外邪犯擾或飲食失節等導致臟腑功能失調誘發心脈痹阻,臨床證候多為虛實夾雜、本虛標實。鄧鐵濤教授認為嶺南地區多濕熱,冠心病患者多嗜肥貪厚、傷脾傷正,或多年老臟衰,脾虛不化,聚濕釀痰,痰濁留滯致心陽不宣,血脈不暢,故常見氣虛痰瘀證。氣虛以脾氣虛為主,氣為血之帥,氣虛血行無力加重心脈瘀阻[8]。劉希旖等對316例ACS患者中醫證候特征研究分析發現,中醫證素都以氣虛、血瘀、痰濁最為多見[9]。牛子長等對近20年關于ACS中醫證素證型研究的文獻進行統計分析,證型以心血瘀阻、氣虛血瘀、痰濁內阻占絕大比例,證候要素統計前三分別為血瘀、氣虛、痰濁[10]。故可見ACS屬本虛標實之病,本虛多為氣虛,標實多為痰濁、血瘀,虛羸致實,實盛致虛。ACS目前西醫的治療主要為西藥加冠脈介入術,已在臨床上廣泛應用,但仍有許多術后再發狹窄和支架內血栓形成、心絞痛發作、微循環障礙、出血、長期服藥等問題困擾,而中醫藥治療冠心病歷史悠久,有改善癥狀及生活質量的優勢,故中西醫結合有望更佳診療ACS。結合冠心病總體病機,加上嶺南獨特地理、氣候、患者體質等因素,采用益氣化痰活血之法尤為妥帖。

本研究湯藥結合全國名老中醫鄧鐵濤教授治療冠心病經驗[11],由四君子合溫膽湯化裁而成,方中竹茹化熱痰、法半夏祛寒痰、枳殼寬中理氣、陳皮運脾化痰,總可除痰利氣、條達氣機;白術、茯苓、甘草、黨參、黃芪等可起補氣扶正,運脾化濕之功。現代統計研究總結了溫膽湯的多個活性成分可通過多個靶點、多條通路發揮治療冠心病作用[12]。方中添加了嶺南特色藥五指毛桃,益氣而不化燥傷陰,可起“少火生氣”之用,現代研究亦證實它含有黃酮類、香豆素類等活性成分及人體所需礦元素,能抗氧化、補益、提高免疫力、消炎鎮痛、改善消化等[13]。夏天無活血通絡,行氣止痛,亦有抗血小板聚集、控制血壓、抗心律失常等作用[14]。石菖蒲化痰通竅醒神,其揮發油與β-細辛醚成分可減輕心肌受損,還能降脂、擴血管及防血栓形成[15]。丹參配伍川芎加強活血化瘀,行氣通脈,兩者組成的對藥可改善冠脈血流狀態,在臨床上作為湯藥及中成藥主要成分已廣為研究及應用[16]。考慮臨床上ACS患者大部分納差,加紅曲、炒麥芽開胃氣醒脾運,還可降脂降糖、抗肥胖控制血壓[17]。全方益氣而不化燥,活血而不傷正,運脾而不留濁,補瀉兼施,陰陽并調。

本研究結果顯示治療14 d后,治療組中醫癥狀總評分、cTnT與NT-proBNP、血清hs-CRP水平均低于對照組,SAQ評分高于對照組,改善心功能方面優于對照組,在治療后6月的隨訪里,治療組的再住院率及主要心血管不良事件發生率較照組明顯降低。由此可見,在指南規范的西醫診療基礎上聯用益氣化痰活血類的經驗中醫藥,能更好改善患者的心絞痛癥狀、心功能及生活質量及預后情況。同時結果顯示,兩組不良反應的發生率比較差別不大。故對氣虛痰瘀證的ACS患者,中西醫結合治療的療效顯著及安全性好,值得進一步研究。