黑木耳膠質提取及成分測定研究

孔祥輝 楊國力 馬銀鵬 張介馳

摘 要:用熱水浸提黑木耳多糖后剩余的物質稱為膠質。該研究以黑木耳膠質物質得率為指標,采用熱水浸提方法,考察了黑木耳粒度、浸提溫度、料水比與浸提時間對膠質物質得率的影響,采用正交試驗對黑木耳膠質提取工藝進行優化,分析了膠質的主要成分。結果:黑木耳粒度120目,浸提溫度70 ℃,浸提時間2 h,料水比1∶55時,膠質物質得率最低,為71.60 %。膠質物質總糖含量61.70 %,蛋白質6.72 %,灰分2.65 %。

關鍵詞:黑木耳;膠質物質;提取工藝;多聚糖

中圖分類號: S646? ? 文獻標志碼:A

黑木耳是我國寶貴的藥食兩用真菌。我國栽培黑木耳歷史悠久,栽培方法也在不斷創新,產量不斷增加,目前,世界上90 %以上的黑木耳產自我國,而我國黑木耳的50 %以上產自黑龍江。

現代研究表明,黑木耳具有獨特的營養價值與保健功能。木耳含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、多種維生素與無機鹽,有些營養物質明顯高于其他食物,蛋白質含量較高,維生素B2含量超過米、面、蔬菜和肉類,鐵含量比肉類高100倍,鈣含量是肉類的30~70倍。因此黑木耳被人們譽為“素中之葷”。此外,黑木耳含有甘露糖、甘露聚糖、葡萄糖、葡萄糖酵酸和木糖等碳水化合物,這些多聚糖以及可溶性糖都具有多種生物活性,而且不同構象和不同化學結構時的黑木耳的多糖會表現出不同的生理活性。在藥用價值方面,黑木耳具有降低血脂和降低血糖、抗癌、抗氧化、延緩衰老、抗凝血的作用。近年來,黑木耳無論在國內還是國際市場上越來越熱銷,已成為我國出口創匯率較高的產特之一。特別是黑龍江地區黑木耳資源優質且豐富,大力開發黑木耳功能性食品,對于提高黑木耳附加值,改善人們膳食結構,滿足人們對食品的天然化、多樣化、功能性的需要均有十分重要的意義。黑木耳產品開發,具有廣闊前景。

目前,黑木耳研究主要集中在黑木耳多糖,而對提取絕大部分多糖后剩下的黑木耳膠質研究極少。黑木耳膠質是黑木耳中的占比最大的組分,也是黑木耳體現各種性狀的基礎物質,也具有食用和藥用的價值,對黑木耳膠質進行提取和成分分析,有助于未來對黑木耳膠質以及黑木耳食品進行綜合開發和合理利用。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 原材料

黑木耳粉:“黑29”黑木耳,產于黑龍江省尚志市,粉碎,過160目篩。

1.1.2 試劑和器材

電子天平:美國丹佛儀器,型號:TP-214;高速臺式冷凍離心機:湖南湘儀,型號:TGL-16M。

1.2 方法

1.2.1 黑木耳膠質提取最優工藝的確定

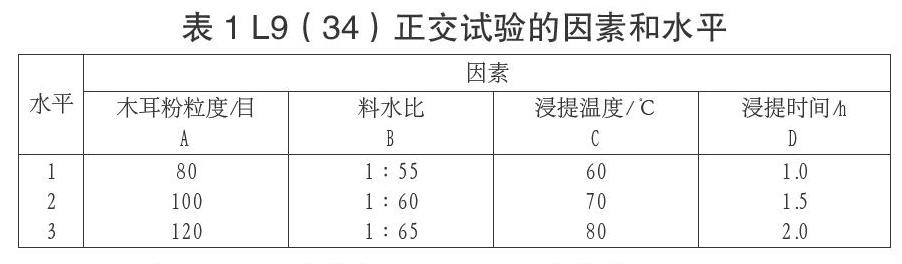

采用L9(34)正交試驗法對影響膠質物質得率的主要因素進行研究和分析。根據單因素試驗結果,確定了正交試驗的因素和水平,見表1。

1.2.2 黑木耳膠質成分提取及理化成分分析

用上述優化的超聲波復合熱水提取黑木耳多糖后的殘渣,經過80 ℃烘干,粉碎過100目篩,將得到的黑木耳膠質粉密封保存,備用。

1.2.2.1 膠質總糖含量測定

準確稱取1 g黑木耳膠質粉加入250 mL錐形瓶中,加入50 mL蒸餾水和15 mL濃鹽酸,在100 ℃水浴回流水解3 h。冷卻至室溫過濾,蒸餾水洗滌濾渣,合并濾液及洗液,用水定容至250 mL。按照苯酚硫酸法測定總糖含量。

1.2.2.2 膠質物質中蛋白質含量測定

凱氏定氮法測定膠質物質中蛋白含量。

1.2.2.3 膠質物質中灰分含量的測定

稱取5.000 g膠質物質,采用灼燒法測定灰分。

2 結果與分析

2.1 膠質物質提取最佳工藝的正交分析

2.2 黑木耳膠質物質提取的正交試驗結果

正交試驗的結果見表2。

最佳配方及工藝為A3B3C2D1,即木耳粉粒度120目,料水比1∶65(g/mL),浸提溫度70 ℃,浸提時間1 h。最優方案A3C2D3B1,即木耳粉粒度120目,浸提溫度70 ℃,浸提時間2 h,料水比1∶55(g/mL)。

2.3 黑木耳膠質成分提取及理化指標分析

提取黑木耳多糖后,沉渣經過80 ℃烘干、粉碎,得到黑木耳膠質物質,得率71.6 %。其主要成分為總糖61.70 %,蛋白質6.72 %,灰分2.65 %。

3 結論

通過正交分析以及驗證實驗,確定提取黑木耳膠質物質的最優方案為黑木耳粉粒度120目,浸提溫度70 ℃,浸提時間2 h,料水比1∶55(g/mL)。膠質物質經理化成分分析發現總糖61.70 %,蛋白質6.72 %,灰分含量為2.65 %,可知,黑木耳經熱水提取多糖后剩余的膠質物質主要以糖類物質和蛋白質為主,灰分含量較少,仍有很高的營養價值。

參考文獻

[1]劉雅靜,袁延強,劉秀河,等.黑木耳營養保健研究進展[J].中國食物與營養,2010(10):10-15.

[2]孫暢,姜明,段旭彤,等.黑木耳的保健和藥用價值以及開發前景分析[J].科技世界,2013(11):26-27.

[3]卞春,王振宇,Shi John.黑木耳多糖生物功能的研究進展[J].食品工業科技,2015,36(16):390-394,400.

[4]楊文建,孫勇,袁彪,等.食用菌超細粉免疫調節和抗氧化功能研究[J].菌物學報,2015,34(2):301-310.