抗大五分校的干部教育

周永勝

“學習是我們注重的工作,特別是干部同志,學習的需要更加迫切,如果不學習,就不能領導工作,不能改善工作與建設大黨。”[]中國共產黨在長期的革命實踐中積累了大量干部教育經驗,中國人民抗日軍事政治大學第五分校,是新四軍創辦的一所專門培養軍事、政治人才的學校,以往研究者對此著墨不多,通過回顧抗大五分校辦學歷史,有助于我們更好地認識黨的干部教育工作,更好地傳承與弘揚新四軍“鐵軍”精神。

新四軍所創抗大分校概況

“抗大”是“中國人民抗日軍事政治大學”的簡稱,1936年創辦時稱“中國人民抗日紅軍大學”簡稱“紅大”。1937年春,中央軍委為適應形勢發展需要把抗日紅軍大學正式改名為“中國人民抗日軍事政治大學”。從1938年到1945年抗戰勝利,抗大先后創辦了12所分校和5所陸軍中學、一所附設學校。

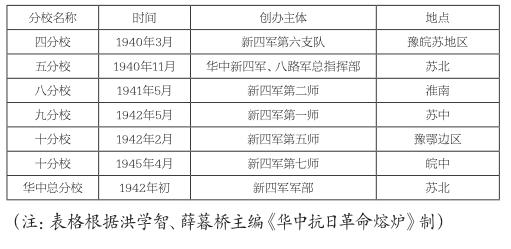

新四軍及其所屬各部隊在華中抗日根據地,為培養干部,先后創辦過6個抗大分校和一個總分校。具體情況見下表:

表中,九分校創辦時間雖然晚于十分校但序列卻在先,主要是因為九分校辦學時間在先。1941年10月五分校的一部分與一師軍政干部學校合并后成立抗大蘇中大隊,開始有4個隊,到1942年4月發展為8個隊。抗大蘇中大隊這8個隊是抗大九分校的第一期。十分校1942年由新四軍第五師創辦到1945年9月停辦,1945年4月新四軍第七師在皖中無為也創辦了十分校,到10月份改為隨營學校。因此從1945年4月到9月這段時間有兩個十分校。抗大華中總分校是在五分校的基礎上創辦,隸屬于新四軍軍部。

抗大五分校的創辦

1937年“七七事變”后民族危機進一步加劇,國民黨蔣介石政府不敢放手發動群眾,執行片面抗戰路線。1937年7月23日毛澤東發表了《反對日本進攻的方針、辦法和前途》一文,提出了全面抗戰路線。8月中共中央召開洛川會議,提出動員一切力量,打敗日本帝國主義,爭取抗戰勝利的全面抗戰路線。1938年10月,六屆六中全會,黨中央重申了獨立自主放手組織人民武裝抗日方針,強調把黨的主要工作放在戰區和敵后,大力鞏固華北,發展華中,號召沖破封鎖。在這一形勢下抗大開始到敵后辦學,以培養大量干部去發動和帶領群眾開展敵后游擊戰爭,建設抗日根據地。[]但是,隨著抗大發展,學員人數增長很快,如抗大第2期教職學員有1000多人,到第五期學員近5000人。為了防空,只能帶上小凳子在野外上課。因此為了疏解總校壓力,加強各根據地抗戰力量,把學校辦到敵后及各根據地成為大勢所趨。

一方面是抗大要走向戰區,走向敵后,另一方面,新四軍發展也急需大量干部。不僅軍隊需要干部,根據地政權建設也需要干部。抗戰以來,新四軍在斗爭中得以發展,政權意識進一步強化。為了解決根據地干部問題,一些根據地開始創辦干部培訓學校。如淮南抗日民主政權就創辦了培養干部的行政學院。對此曾在淮南干部學院就讀的學員曾回憶:“1940年春,我新四軍五支隊在半塔保衛戰勝利后乘勝追擊,盤據在路東各地的國民黨頑軍全部逃走了,人民民主新政權紛紛建立,反動政權統治下的廣大人民獲得了解放,路東抗日根據地迅速建成。由于形勢發展快,各地建政時特別需要干部,為了培養基層干部和提高原有干部的素質。淮南路東省委決定創辦行政學院。”除淮南抗日根據地創辦行政學院培養干部外,華中地區其它根據地也創辦干部培訓學校,抗大五分校就是在江北軍政干校和蘇北抗日軍政學校基礎上組建的。

抗大五分校辦學特色

抗大五分校在干部教育方面積累了一些經驗,總的來看可以概括為一個中心和三個原則,即以培養學員黨性為中心,堅持理論與實際一致,所學與所用一致,教育與作戰聯系的原則。

以培養學員黨性為中心

黨性是一個政黨的固有本性,是堅定的理想信念,是中國共產黨人的精神支柱,是靈魂是本質。抗大是中國共產黨領導的一所以馬列主義培養青年的革命軍事學校,“是一座革命熔爐”,培養學員“確立遠大的革命理想,既是全心全意為民族解放而奮斗的抗日干部,同時又是全心全意為社會解放而奮斗的共產主義戰士。”

雖然承擔著培養革命青年的艱巨任務,但是抗大的教育教學條件卻異常簡陋,抗大五分校尤甚。從延安抗日軍政大學畢業后分配到皖南新四軍教導總隊工作的程業棠將軍回憶:“課堂是學員們自己動手搭起來的大空房,把山上砍下來的樹木鋸成板子,在地上一搭,就成了課桌。宿舍一部分是和群眾共用的民房,大部分是自己搭成的草棚,十幾個人一個大房間,一律睡地鋪。”生活物質短缺。“有海外愛國華僑捐贈新四軍的一批軍毯。軍部軍需處把每條軍毯裁成兩半,給教導總隊的學員和干部每人發半條御寒。打背包,行軍,它很適用。但冬天太冷,只好門上掛個草簾,把稻草鋪厚些,大家擠一擠。”缺食少衣。“吃的主食,有糙米就很不錯了。在蘇北,以雜糧為主,玉米糊子,大麥糝子,山芋干、高梁面,以至黑豆,摻些大米做飯。供應困難時全吃粗糧。菜金在皖南是每人每天一角二分。連這樣非薄的伙食費也因國民黨當局扣發新四軍軍餉而難以保證。穿的也一樣。每到秋去冬來,棉衣經費籌措無著,需要補充棉衣的人很晚才能發到。穿鞋幾乎全靠自力更生,每個人都學打草鞋。如果能找到破布撕成布條打‘草鞋,那筒直就象有了一種奢侈品”。辦學條件雖然艱難,學員們的政治熱情卻很高,艱難的生活條件,使學員們養成了艱苦樸素的生活作風,磨礪了品質,鍛煉了黨性。

理論與實際一致

理論與實際一致是抗大教育的關鍵。抗大五分校在總體上和抗大總校保持一致的同時必須根據戰爭環境發展、軍隊建設和發展華中的戰略方針,分別不同對象和訓練要求來制定和實施教學計劃。

抗大五分校非常重視理論與實際聯系,軍事教育用實戰實例說明,理論研究和實際行動合一。在學校里養成正規化軍隊生活與管理習慣。不斷根據實際情況改變教育方法,經常舉行教員準備會,經常交換聽課,每星期有一次集體聽課,組織教授方法和專門問題討論會。除了課堂教育外,五分校還很注重課外學習,組織互助小組、學習討論會、軍政互答晚會,還組織軍人俱樂部,開展突擊競賽等多種教學形式。

所學與所用一致

所學與所用一致就是做什么學什么。抗大是軍隊辦的學校,學員畢業后大部分是要到軍隊工作的,從軍事需要上講,學員要“通曉一般的戰略戰術原則,和馬列主義的軍事原則,從軍事理論的學習,把握軍事科學中的規律性,而同時又要使學生能夠根據一般的軍事原則去研究目前的實際的作戰經驗,總結中國革命中過去各時代的戰爭經驗,去發現和體會中國革命戰爭的特殊規律,去提高學員指揮實戰的能力。不僅能夠講而且能夠做;不僅懂得大的問題而且學會小的動作和技術。不僅在講堂上能背誦講義,回答問題,而且要在出校后在戰場上真正能夠指揮部隊打勝仗。”

為了使學與用更好地結合,抗大五分校在教育內容和課程設置上根據不同培訓對象確定不同課程。在學校中大致可分為軍事隊和政治隊。如工兵隊、機炮隊、參謀訓練隊是軍事隊,主要培養從部隊抽調的學員,學習偏重軍事知識。政治隊主要系統學習列寧主義、政治經濟學、黨的建設、統一戰線等基礎理論知識。軍事隊學員軍事教育和政治教育比重一般是7:3,政治隊學員軍事教育和政治教育比重則相反。

政治課程有《社會發展史》《中國革命問題》《黨的建設》《政治工作》《三民主義與共產主義》《國際問題》《民運工作》《敵軍工作》等。政治課教材有的是毛澤東同志等中央領導著作和抗大總校講義,也有五分校自己編寫的教材。如薛暮橋的《政治經濟學》和《中國革命基本問題》不僅是新四軍個抗大學校教材,還在香港等地出版,《政治經濟學》還曾經作為高中教科書。軍事課有:每個軍人必須遵行的共同條令、單兵作戰動作、戰術訓練、戰術理論、游擊戰術等,還有《兵器學》《筑城學》《地形學》等專題課,還有工兵、炮兵、參謀等隊鼻血學習相應的軍事知識。軍事教育大部分時間需要操練和演習。

教育與作戰聯系

抗大是在戰爭環境下辦學的,邊戰斗邊參加學習是常態。在平時學習中不管是政治隊還是軍事隊都要學習各種軍事知識,還要參加操練和演習。軍事隊幾乎每天都演習,每周有半天所有學員參加的大會操,每個學員全副武裝,“背負步槍、子彈帶、手榴彈和背包,有時還加上三斤重的米袋,負荷超過二十市斤,要在操場上列隊跑步二十至三十分鐘。”參加演習的時候則是“全副武裝一口氣從常行軍變為急行軍走十幾里。一邊走,一邊教員提出各種情況,讓學員回答發生遭遇戰時如何下決心。”夜間也會舉行演習,“半夜里,一聲哨音,學員們從睡夢中突然醒來,立刻全副武裝地參加緊急集合或到野外進行夜戰演習。”

除了訓練和日常演習外,抗大五分校學員還會參加實戰。抗大五分校不少同志在同日寇作戰中光榮犧牲。面對日寇的掃蕩,學員們經常白天隱蔽,夜間活動轉移陣地。抗大本來是以隊為基本活動單位,每個隊有黨支部,有隊長、指導員、專職的支部書記。但在敵人掃蕩期間為了增強機動性,以排為活動單位,開展游擊活動,牽制和伺機消滅敵人。排里又分為各個班,每個班有戰斗小組,每三個人組成一個戰斗小組。有作戰經驗的背搶,力氣大的背重物,另一個則輪換工作或是擔任警戒。很多人在與國民黨反動派和日寇作戰中英勇犧牲,許多革命同志在犧牲時,高唱《國際歌》,敵人用槍托敲打,他們卻昂首挺立向敵人喊道:“來吧!開槍吧!共產黨員是殺不盡的。”

我們黨是一個“學習型政黨”,黨領導下的人民軍隊也是一個“學習型軍隊”,這一點在新四軍上體現尤為明顯。新四軍學習氛圍非常濃厚,領導干部帶頭學習。例如先后任新四軍6師師長兼政委、2師政委、淮南區黨委書記的譚震林就是一個時常不忘學習的人。

新四軍的戰士也對學習投入極大熱情。如新四軍四團一營青年戰士樊其祥在1939年5月21日的《抗敵報》第3版“青年隊”副刊中作《學習》一詩就反映了當時新四軍戰士們的學習狀況:

學習

大樹下面是我們的課堂,

用不著高樓和洋房,

集體生活是最好的教育,

群眾是我們的先生。

何必花錢進學堂!

學習艱苦的作風。

學習優良的傳統。

學習,學習,學習,

不斷的學習!

學習新的軍事技術,

也有了政治武裝頭腦,

更學會了文化會唱歌看報,

敵人看見這種軍隊只好逃!

從這首詩我們可以看到盡管條件艱苦,只能在大樹下學習,但是新四軍的戰士們卻有極高的學習熱情。他們既學習“艱苦的作風”、“優良的傳統”,也學習軍事技術、政治理論,還開展豐富的文化生活,讀書、唱歌、看報。這樣一支信仰堅定,不斷學習進步的軍隊,難怪“敵人看見這種軍隊只好逃!”

啟示:“歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑”。回顧中國人民抗日軍事政治大學五分校的創辦歷史及其教育教學情況,我們看到正是因為我們黨有新四軍這樣一支善于學習,善于進步的革命軍隊,才能使黨的事業不斷從勝利走向勝利,不斷開拓革命新局面。在抗日戰爭這一關乎民族危亡的時期,有人鼓吹“速亡論”,有人投向了日本,有人消極抗日,而中國共產黨人不畏艱辛,在以毛澤東同志為核心的黨中央領導下,積極奮斗,使得抗戰事業蓬勃發展,敵后抗日根據地不斷創建和擴大。為了解決干部需求,黨中央及各根據地通過創建抗大及其分校,培養了一批信念堅定、勇于擔當、敢于作為的干部隊伍。在新時代,學習和借鑒中國共產黨人優良傳統,培養一批忠誠、干凈、擔當的干部隊伍,必將為實現“兩個一百年”奮斗目標,實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大精神動力。

參考文獻

[1]中共中央文獻研究室編:《毛澤東文集·第二卷》,北京:人民出版社,1993年版,第179頁。

[2]李志民著:《革命熔爐》,北京:中共黨史資料出版社,1986年,第22頁。

[3]李志民著:《革命熔爐》,北京:中共黨史資料出版社,1986年,第136頁。

[4]洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第1-2頁。

[5]李志民著:《革命熔爐》,北京:中共黨史資料出版社,1986年,第136頁。

[6] 中共江蘇省委黨史工辦、江蘇省新四軍研究會、二師暨淮南分會編:《新四軍二師暨淮南抗日根據地》,江蘇省新聞出版局,第534頁。

[7]中國人民解放軍安徽省軍區政治部主編:《新四軍在安徽》,合肥:安徽人民出版社,1982年版,第10頁

[8]洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第37頁。

[9] 洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第37頁。

[10]洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第141頁

[11]洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第144頁。

[12]洪學智、薛暮橋主編《華中抗日革命熔爐》,北京:華夏出版社,1987年版,第42頁。

[13]邵凱生、朱強娣編注《烽火詩情:新四軍詩選》,合肥:安徽人民出版社,2005年版,第112頁。

(作者單位:安徽名人館)