《長安十二時辰》里的“硬科技”

莫浩然

唐代大數據——大案牘術

靖安司坐擁王朝大數據中心,發明了大案牘術。

大案牘術是通過大批書吏匯總一切機密信息進行分析的分析方法,從數據與信息間發現諸多關聯,進而找到線索。

大案牘術就是那個年代的大數據分析,書吏就是最早的“人工智能”——沒有電腦檢索,單純靠人腦,還要很快得出結果。《長安十二時辰》里,徐賓憑借大案牘術和戶籍配合,迅速地找出一個個可疑人物。

唐代的虛擬現實——長安城大沙盤

劇中另一樣城防利器——長安城大沙盤,和現代的虛擬現實有異曲同工之妙。在普通百姓手里連坊圖都沒有的情況下,這個真實復現長安(除了皇城)的大沙盤,便顯得價值極高。

結合望樓體系,靖安司總部就好比擁有一個可以鳥瞰全長安的無人機,隨時可以了解追蹤目標當下的位置,從而及時做出指揮調度。

石油——闕勒霍多

中國最早提及石油的應屬《易經》中記載的“澤中有火”,到了唐朝,軍隊將石油(延州石脂、酒泉火油)制作成火雷,在守城時使用。

石油一旦燒起來,用水非但不能滅火,反而助其火勢。突厥狼衛手上的闕勒霍多就是石油,是從外部(延州)被偷運進長安的。當時的長安城中,絕大部分建筑都是木質結構,一旦利用石油縱火,后果不堪設想。

天文、大地測量

一行是中國唐代著名的天文學家和佛學家,他和梁令瓚等人設計制造了水運渾天儀。

水運渾天儀上刻有二十八宿,注水激輪,每天轉一周,恰恰與天體的周日視運動一致。

水運渾天儀既能演示日、月、星辰的視運動,又能自動報時,有兩個木人每刻(一晝夜分作一百刻,每刻合14.4分鐘)擊鼓,每時辰(合2小時)撞鐘。這是世界上最早將擒縱結構應用于計時的裝置,比外國自鳴鐘的出現早了600多年。

開元十五年(727年),一行為修訂一部新的歷法《大衍歷》,上書玄宗皇帝,請求實測地球子午線。

子午線是連接地球南北極的線,由于地球是橢圓的,所以對應的兩條子午弧線就可構成一個子午圈(實際上是地球大圓的周長)。

在這次測量工作中,一行認為,不可把在特定范圍內、有限空間里獲得的數據,不加分析地擴大到無限的空間中去。

一行的測量活動是人類歷史上第一次實測子午線的活動,其意義不可低估。西方人進行同樣的實測活動時,比中國晚了近100年。

鍛造術——唐刀

唐刀的始祖為漢刀(又稱環首刀)。漢刀多為單手刀,刀柄較短,長度為58厘米到114厘米,并且刀柄的外側無一例外地呈扁圓環狀。

唐刀采用漢刀“百煉鋼”的鍛造工藝,改善了在鍛造時對鋼材里雜質的處理方法,并運用了“包鋼”的技術,使唐刀外硬內軟,擁有極強的韌性。

在改善鍛造工藝的同時,唐刀的外觀也有很大的改進。唐刀去掉了漢刀刀首的扁環,加寬刀身,并且延長刀柄,使唐刀可以被雙手持握。

復雜的工藝使唐刀的制造成本過于昂貴,所以在中國歷史上,只有唐代才用得起如此精良的兵器。

造紙術、印刷術

中國是世界上最早發明紙的國家,紙是中國勞動人民長期經驗積累和智慧的結晶。東漢元興元年(105年),蔡倫改進了造紙術。他用樹皮、麻頭、敝布及漁網等原料,經過挫、搗、炒、烘等工藝制造的紙,是現代紙的源頭。

到了隋唐五代時期,我國除麻紙、楮皮、桑皮紙、藤紙外,還出現了檀皮紙、瑞香皮紙、稻麥稈紙和新式的竹紙。

盛唐以來,耗紙量劇增,徐賓認為紙關系國本民生,他用心五載,試用新竹制新紙。因南方產竹地區竹材資源豐富,竹紙得以迅速發展。

雕版印刷術發明于唐朝,并在唐朝中后期開始普及,因此興起了印書業,從而促進了造紙業的發展。紙的產量、質量自此都有所提高,價格也不斷下降,各種紙制品出現在民眾的日常生活中。

伴隨著印刷術的傳播,文明也得以更廣泛地傳播,印刷術也被稱為“文明之母”。

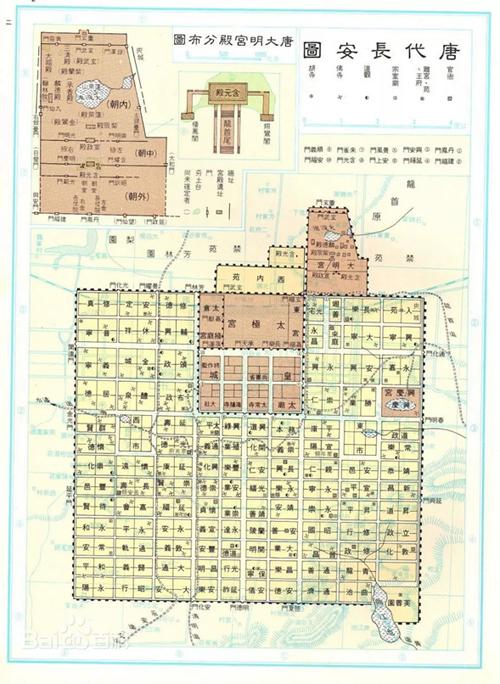

城市規劃與建筑設計——長安城、108坊

唐長安城,興建于隋朝。唐朝時易名為長安城,為隋唐兩朝的首都,是中國古代最為宏偉壯觀的都城。

唐長安城面積達84平方千米,是漢長安城的2.4倍,比同時期拜占庭帝國的君士坦丁堡大7倍,較公元800年所建的巴格達城大6.2倍,古羅馬城也只是它的1/5。它由宮城、皇城和外郭城3個部分組成,城內百業興旺,人口最多時超過100萬。

唐王朝建立后,對長安城進行了多次補葺與修整,使城市布局更加合理。

龍首原上的大明宮的建立,使李唐王朝統治者占有更加優越的地理位置。站在龍首原上,俯瞰全城,更顯一代帝王一統天下的氣度與風范。