蘭州市物流效率的測度、評價與路徑提升研究—基于DEA模型和Tobit回歸模型的分析

李 雷

(甘肅政法學院 經濟管理學院,甘肅 蘭州 730070)

1 引言

近年來,物流業作為新興服務業,已成為現代經濟的重要組成部分,被列為國民經濟發展的動脈和支柱產業,是拉動地區經濟增長的重要“增長極”和“加速器”,在促進地區資源優化配置、改善投資環境、增強產業集聚效應和競爭優勢、調節市場供需平衡、促進經濟運行質量和提升地區綜合實力等方面,現代物流業均起到了重要的影響和支撐作用。作為第三產業發展方向的標志,現代物流業的發展程度反映了一個國家或者是一個地區產業結構的現代化水平。因此對于某一地區或城市,要想準確、客觀地了解物流發展現狀,必須對其物流運行效率進行有效評價。區域物流系統效率評價已經成為區域經濟發展的有機組成部分,全面合理的效率評價對協調區域經濟的發展具有重要意義。

甘肅省位于我國西北內陸地區,具有“坐中四聯”的天然地理區位優勢。蘭州作為甘肅省的省會城市,位于中國地理版圖的幾何中心位置,是我國西北地區重要的重工業基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經濟帶的重要節點城市。近年來隨著全市經濟穩步增長以及產業結構的不斷優化調整,蘭州市物流業取得快速發展,蘭州新區空港物流園區、城市鐵路貨運樞紐、公路配送中心以及物流專線等發展已初具規模。由于全省特殊的經濟、資源、人口分布現狀,蘭州市幾乎集中了全省所有大型倉儲、貨運企業,其物流效率的提高不僅關系到物流產業的發展,同時還在很大程度上決定著全省經濟發展的速度。

2 相關文獻綜述與問題提出

通過文獻檢索發現,國內專家、學者對于物流運行效率評價的方法比較集中,主要包括數據包絡分析(DEA)以及隨機前沿(SFA),同時使用數據包絡分析進行效率評價的居多。

2.1 使用DEA進行物流效率評價

通過前期文獻歸納與整理可知,最早運用DEA法研究物流運行效率問題的學者是Sehinnar AP,他運用DEA法中的投入導向模型對第三方物流企業的選擇問題進行了評估,開啟了使用DEA 分析法研究物流效率評價的先河。

20 世紀90 年代后期,我國國內相關學者開始關注結合DEA方法對物流效率進行評價研究,孫劍[1]通過物流速度、規模指標、效益指標三個維度構建了我國農產品物流效率評價指標體系,同期許多學者開始運用DEA 法測算我國區域物流的運行效率,相關綜述內容見表1。

表1 國內區域物流效率評價(DEA方法)采用的投入與產出指標

2.2 使用SFA進行物流效率評價

在進行物流效率評價的過程中,國內學者主要是采用DEA 為主的非參數法,非參數法的缺點在于假設不受隨機誤差的影響,因此可能對評價結果產生影響。部分學者開始嘗試用能考慮到隨機誤差影響的隨機前沿法(SFA)對物流運行效率進行估算。余澤泳等[7]選取區位因素、制度因素、經濟水平和物流資源的綜合利用率等變量來綜合評估我國物流無效率的影響因素,通過選取2003-2007 年我國29 個省級面板數據,使用面板前沿隨機模型進行分析;林坦等[8]在對我國27個省、市的物流運行效率進行估算時,同樣采用SFA方法,其研究結果表明物流效率的誤差項存在明顯的復合結構,從而證明了采用隨機前沿法的必要性。使用SFA方法對研究對象進行時間序列分析,能夠直觀地發現研究對象物流效率的變化軌跡,但對物流效率的分析只能看出研究對象距離生產前沿面的差距,評價研究區域的物流效率,不能分析不在生產前沿面上的研究區域物流非有效的原因。

綜上所述,DEA 法與SFA 法在測算區域物流效率時各有利弊。通過文獻整理可知:大多數學者傾向于運用DEA 法估算區域物流運行效率,因為DEA分析法在測算區域物流綜合技術效率的同時,能夠分析DEA非有效是由純技術效率還是規模效率引起的,同時可以對DEA非有效的區域進行投影分析,提出相應的改進策略。查閱相關的學術文獻發現,運用DEA法對甘肅省物流效率尤其是蘭州市物流效率進行分析的文獻幾乎空白。因此,本文嘗試利用蘭州市2011-2017年面板數據,構建蘭州市物流投入與產出評價指標體系,對蘭州地區2011-2017年物流效率進行綜合測度,找出蘭州物流業發展中存在的問題,并結合實際現狀提出發展現代物流業的政策建議。

3 研究方法與指標選取

3.1 研究方法

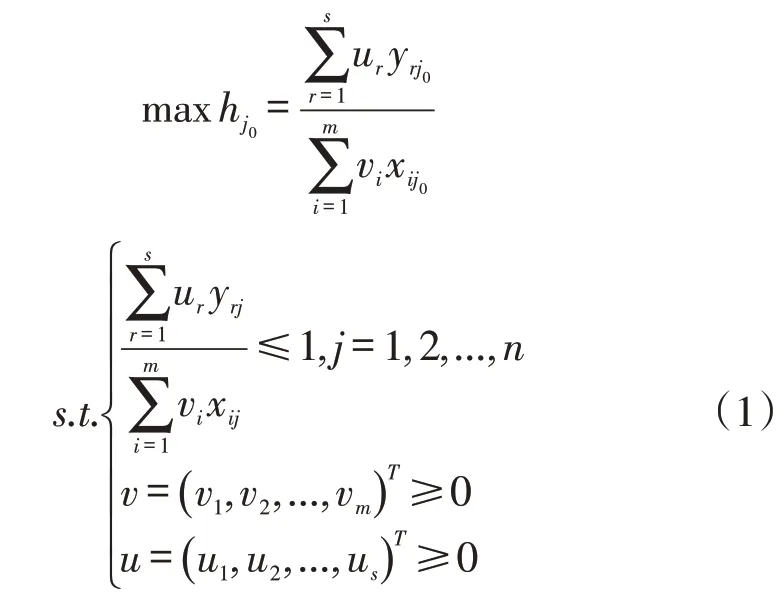

數據包絡分析方法(DEA)最早由Farrel(1957年)提出,后由運籌學家A.charenes 和W.W.Cooper 等(1978 年)以相對效率概念為基礎,研究并發展起來的一種針對多投入、多產出的效率分析與評價方法。DEA 法是由運籌學中線性規劃問題衍生而來,是使用數學規劃模型比較決策單元間的相對效率,對決策單元做出評價的方法,是運籌學、管理科學和數理經濟學等學科交叉的一個新領域。本文選取DEA 模型中代表性較好、應用最為廣泛的CCR 模型與BCC模型。CCR模型主要用于評價決策單元規模效率和綜合效率的整體有效性,BCC 模型主要應用于評價純技術效率是否有效。

DEA模型的基本原理(CCR):設有n個決策單元(j=1,2,…,n),每個決策單元有相同的m 項輸入,輸入向量為:

每個決策單元的輸出向量為:

xij表示第j個決策單元對第i種類型輸入的投入量;yij表示第j個決策單元對第i種類型輸出的產出量。設輸入和輸出的權向量為 :

vi為第i 類型輸入的權重,ur為第r 類型輸出的權重。

則第j0個決策單元的相對效率優化評價模型為:

式(1)為分式規劃模型,需要進一步線性轉化,轉化為線性規劃模型式(2)。

進一步引入松弛變量和剩余變量,將上面的不等式約束轉化為等式約束。

設上述問題的最優解為λ*,s*-,θ*,則有如下結論:

(1)若θ*=1,且s*+=0,s*-=0,則決策單元DMUj0為DEA有效,此時,決策單元DMUj0的生產活動同時為技術有效和規模有效。

(2)若θ*<1,決策單元DMUj0不是DEA 有效。其生產活動既不是技術效率最佳,也未達到規模效率最佳。

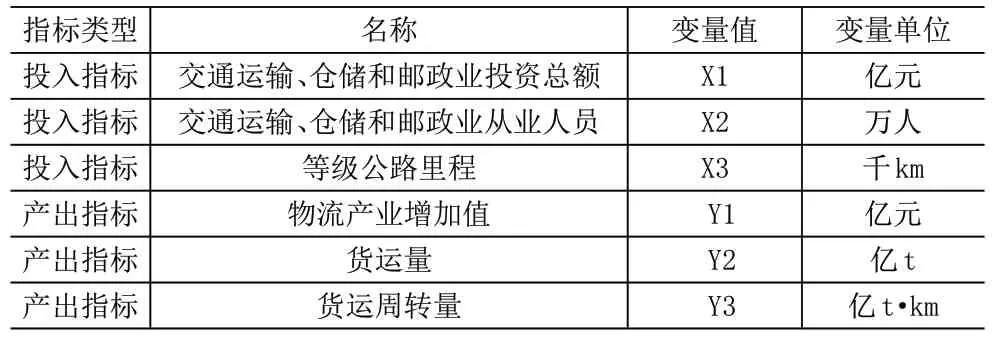

3.2 指標選取

我國國家標準局在《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2011)中,將交通運輸、倉儲和郵政業及批發和零售業作為兩個單獨的細分產業,并沒有對物流產業進行單獨定義。目前我國對物流產業的具體界定并不清晰,一般使用交通運輸、倉儲和郵政業替代現代物流業,本文分析的物流產業亦使用交通運輸、倉儲和郵政業指標。

對于物流效率,國內學術界并沒有專門的定義。通過借鑒經濟效率可知,效率主要考察研究對象投入與產出之間的對比關系,因此物流效率主要研究的是物流業總投入與總產出之間的關系,即:E=Y/X,E 為物流效率,X 為物流業總投入,Y 為物流業總產出。

現代物流業的發展,一方面要求物流投入要素實現規模效益,同時能夠合理配置所投入的相關資源,另一方面又需要依靠良好的經濟發展基本面,從而為物流業的發展提供穩定的支持。本文在總結前人研究的基礎上,權衡指標的代表性、可靠性以及數據的可得性,編制了蘭州市物流效率投入產出評價指標體系,見表2。

表2 蘭州市物流運行效率評價指標體系

在構建蘭州市物流效率評價指標體系時,選取等級公路里程指標主要考慮近年來公路貨運量占蘭州市貨運總量的比值持續穩定在90%以上;交通運輸、倉儲和郵政業投資總額與交通運輸、倉儲和郵政業從業人員指標可以較好地反映地區的物流投入規模;而貨運量與貨物周轉量指標綜合反映了區域物流的活躍程度和運行狀態,物流業增加值指標代表了區域物流的產出水平。

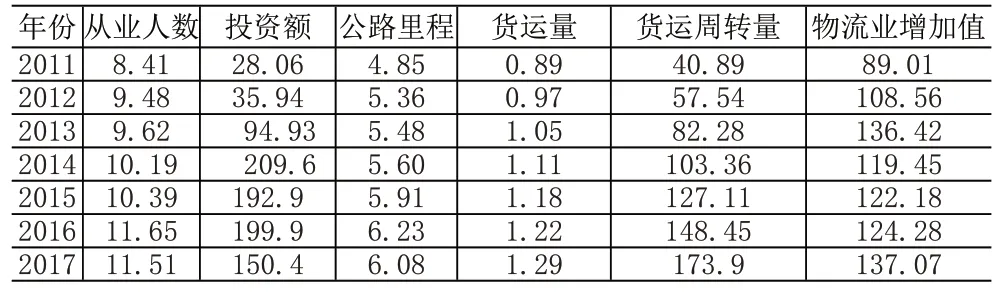

本文將以蘭州市為單一評價對象,以2011-2017 年的每一年作為一個決策單元(DMU1、DMU2、…、DMU7),對其物流效率進行縱向評價。分析所用的樣本數據來源于2011-2018年《甘肅省統計年鑒》以及《蘭州市國民經濟和社會發展統計公報》,具體數據見表3。

表3 蘭州市物流運行效率投入產出分析表

4 實證分析

根據表3相關數據,本文使用DEAP2.1軟件分別用CCR和BBC模型對蘭州市物流效率進行分析。分析結果主要包括:蘭州市物流的總體效率(c*)、純技術效率(v*)和規模效率(S*)。純技術效率評價的是在一定投入下所能達到的產出能力,規模效率反映了蘭州市物流業的發展規模,具體結果見表4。

表4 蘭州市物流運行效率評價結果(VRS)

通過表4 數據分析可知:2011 年、2012 年、2013年、2015 年和2017 年蘭州市物流運行綜合效率值為1,達到DEA 總體有效,說明在上述年份蘭州市的物流相關投入得到有效利用,并取得最大產出效果。2014 年、2016 年的物流綜合效率小于1,即出現DEA無效,說明這2年蘭州市的物流運行綜合效率未達到最優。

DEA 模型中,綜合效率是純技術效率和規模效率的乘積。具體分析可知:2014 年的DEA 無效主要是由于純技術效率無效導致,且處于規模報酬遞增階段,說明該年物流資源配置存在不足;2016 年的DEA 無效也是由純技術效率偏低導致,即在一定投入條件下并沒有獲得最大產出,進一步說明物流資源的配置效率需要提升。

總體來看,2011-2017年蘭州市物流業的平均效率為0.986,平均純技術效率為0.990,平均規模效率為0.995,同時物流業規模報酬整體處于規模報酬不變或遞增階段,說明蘭州市總體物流運行效率較高,近年以來,全市物流業投入產出效率持續穩定在較高水平。

5 影響蘭州市物流效率的因素分析

5.1 Tobit回歸模型

除投入和產出變量外,物流運行效率還會受區域經濟發展水平、區位商、基礎設施水平等相關因素的影響,因此為從宏觀角度整體分析物流運行效率中的影響因素以及物流效率的變化規律,進一步探索提升蘭州市物流運行效率的方法,本文進一步對全市物流效率的影響因素進行回歸分析。

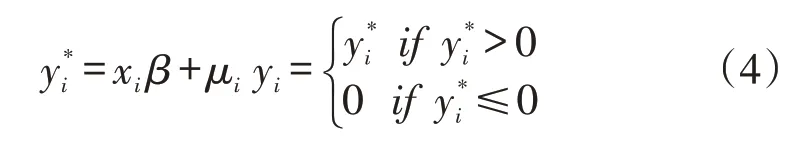

Tobit 回歸模型也稱為樣本選擇模型、受限因變量模型。由于DEA模型效率值的取值范圍為0-1之間,屬于受限因變量,因此本文進一步使用Tobit回歸模型對蘭州市物流運行效率和各影響因素進行回歸分析。Tobit回歸模型的基本原理為:

式(4)中:yi為效率值變量;為截斷因變量向量;xi為自變量向量;β為回歸參數矩陣;μi為誤差向量,服從正態分布。

5.2 模型建立與數據來源

Tobit回歸分析的模型方程為:

式(5)中:Ej表示物流效率,見表5:xij分別表示各影響因素變量。

β0表示回歸方程的常數項;βi表示各自變量的回歸系數;μj表示回歸式的誤差項,且服從正態分布。

本文在綜合現有相關研究理論與文獻的基礎上,對影響物流運行效率的相關因素進行歸類與整理,選取的影響因素見表5。

表5 物流效率影響因素指標

5.3 實證結果及分析

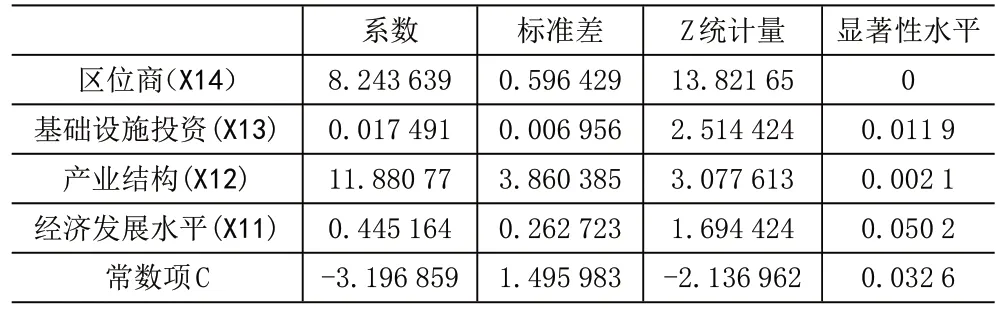

Tobit回歸分析結果見表6。

表6 Tobit回歸分析結果

Tobit回歸分析結果表明:

第一,2011-2017 年,蘭州市的區位商因素與物流效率呈較強正相關,系數為8.24,說明蘭州市作為西北地區重要的交通樞紐與“一帶一路”倡議中的節點城市,對物流效率的運行具有較強的支撐作用和拉動作用。

第二,蘭州市的基礎設施投入水平與物流效率呈較弱正相關關系,系數為0.017,相關程度較弱,說明目前的基礎設施投入未能較好地促進物流效率的提升,全市的物流節點規劃布局不合理,物流產業的規模效應并不突出。

第三,蘭州市的產業結構因素與物流效率呈高度正相關,系數為11.88。過去受歷史發展的影響,蘭州市作為國家三線建設城市,經濟發展主要依托有色金屬、石油等重工業。近年來伴隨全市產業結構快速升級轉型,第三產業占比穩步提升,有效地帶動全市現代物流業的快速發展,對提高全市物流運行效率作用顯著。

第四,2011-2017 年,蘭州市經濟發展水平與物流運行效率整體呈正相關關系,系數為0.445,屬中等相關程度,說明蘭州市經濟發展水平與物流效率具有一定的關聯性,即良好的經濟發展基本上可以促進物流效率的提升。

6 提升路徑與政策建議

本文首先采用DEA 模型對蘭州市2011-2017 年物流運行效率進行評價,實證分析結果表明:蘭州市物流業整體效率較高,2014 和2016 年的效率降低主要是由純技術效率下降導致,表明蘭州市在物流業發展過程中,要重點關注物流資源合理配置問題。隨后使用Tobit回歸模型對蘭州市2011-2017年物流效率的影響因素進行回歸分析,結果表明對蘭州市物流運行效率影響較大的因素依次是:產業結構、區位商,經濟發展水平對物流效率的影響程度適中,基礎設施投入水平對物流運行效率的影響不顯著。

根據上述實證分析結果,提升蘭州市物流運行效率的具體路徑與政策建議為: 第一,以提升純技術效率為重點,不斷優化全市物流資源配置效率。相比其他省會城市,蘭州市目前的交通基礎設施仍然較為薄弱,公路、鐵路、航空運輸的規模效益并不突出,未來政府等相關主體不僅要繼續加強對物流基礎設施的投資,更要重點研究如何提升物流資源的配置效率,合理規劃全市的物流節點布局,通過科學地規劃布局,以點帶面,協調發展。第二,積極利用并逐步完善蘭州市的交通區位優勢,推進蘭州市現代物流業的發展。蘭州市作為西北地區重要的交通樞紐,具有“坐中四聯”的天然區位優勢。區位因素對全市物流業的運行效率具有較強的影響,因此蘭州市應該積極利用天然的區位優勢以及“一帶一路”倡議的政策優勢,進一步加強與各地區的商貿往來,完善物流輻射網絡與服務網絡,大力發展城市商貿物流與過境物流。第三,繼續推進產業結構升級與優化調整,通過二、三產業的協調發展,為蘭州市物流業快速發展提供良好的產業支撐。