新《土地管理法》中的義烏印記

□ 義烏市自然資源和規劃局 張黎明

2015年3月,義烏市被列為全國農村土地制度改革試點地區,承擔農村宅基地制度改革任務;2016年9月,原國土資源部又部署義烏市統籌推進農村宅基地制度、農村集體經營性建設用地入市、土地征收制度三項改革。試點開展以來,義烏市全面把握以人民為中心的發展思想,始終踐行保護優先、節約優先、生態優先、可持續發展的理念,充分發揮市場在配置資源中的決定性作用,系統破解城鄉融合發展當中的“人、地、錢”問題,保障了農民基本權利,增加了農民財產性收益,增強了農民的獲得感,同時也為中央決策和國家修法提供了豐富的實踐樣本和制度供給。2019年8月26日,十三屆全國人大常委會第十二次會議審議通過的《中華人民共和國土地管理法》修正案,至少在以下十個方面深深烙下了義烏印記。

一、保障農村村民戶有所居

原《土地管理法》規定,農村村民一戶只能擁有一處宅基地。

義烏改革實踐:一是城鎮規劃紅線范圍內,實施城鄉新社區集聚建設,實現“戶有所居”。城鎮規劃紅線范圍內的203個村,由政府主導,集中安置到41個社區,允許農民以合法宅基地占地面積1∶5置換權益面積。按照“1+X”原則,在保證居住的前提下,允許置換成高層公寓、工業倉儲、商業用房或選擇貨幣補償。全市已建集聚建設高層公寓項目7個,總建筑面積227萬平方米,總套數11885套,已全部用于農民住房保障,將1.5萬農民納入城市生活。二期6個項目建設正在有序推進中。二是城鎮規劃紅線范圍外,推行農村更新改造,繼續落實“一戶一宅”。城鎮規劃紅線范圍外的329個農村,編制了“1(鎮區、城市分區)+X(中心村)+Y(保留村)”的鎮村規劃體系,規劃建設富有地域特征、時代特色、鄉土風情、文化傳承的和美鄉村。試點以來,已有120個村啟動更新改造。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,農村村民一戶只能擁有一處宅基地。但人均土地少、不能保障一戶擁有一處宅基地的地區,縣級人民政府在充分尊重農村村民意愿的基礎上,可以采取措施,保障農村村民實現戶有所居。

二、保障宅基地用益物權

原《土地管理法》規定,農民對宅基地只有用于居住的權利。

義烏改革實踐:2015年4月,在全國率先提出農村宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”制度體系設計。在以下三個方面作重點探索:一是落實村集體的宅基地所有權,豐富所有權的實現形式;二是在相對固化的基礎上有效優化宅基地分配的資格權;三是多途徑放活宅基地使用權。義烏宅基地“三權分置”的探索,讓農村和農民直接獲利81.1億元,而且從理論上創新了宅基地上的權利體系,豐富了盤活利用閑置宅基地和閑置農村住房的手段,并為2018年中央一號文件部署宅基地“三權分置”作了有效探索。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,鼓勵農村集體經濟組織及其成員盤活利用閑置宅基地和閑置住宅。

三、完善宅基地自愿有償退出機制

原《土地管理法》規定,農村村民要“一戶一宅”,沒有建立農民自愿退出宅基地的有償激勵機制。

義烏改革實踐:積極鼓勵分類退出宅基地。一是城鎮規劃紅線范圍內的農村,集中自愿參加城鄉新社區集聚建設退出宅基地;二是城鎮規劃紅線范圍外的近郊村,鼓勵退出多占宅基地用于村內宅基地再分配;三是城鎮規劃紅線范圍外的遠郊村,引導下山農民退出宅基地置換城鎮住房。同時,義烏探索“集地券”制度,按規劃鼓勵農民退出宅基地復墾為耕地等農用地。試點以來,已通過各種方式共退出宅基地7208畝。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,國家允許進城落戶的農村村民依法自愿有償退出宅基地。

四、下放農村宅基地審批權限

原《土地管理法》規定,農村村民住宅用地,經鄉(鎮)人民政府審核,由縣級人民政府批準。

義烏改革實踐:2009年全市全面下放農村村民住宅用地審批權限,委托鎮、街道人民政府直接審核、審批,并將相關環節全部納入便民服務體系,實現了“最多跑一次”。自權限下放以來,各鎮街累計辦理審批7.4萬戶。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,農村村民住宅用地,由鄉(鎮)人民政府審核批準。

五、新增建設用地可以集體經營性建設用地方式入市

原《土地管理法》規定,除鄉鎮企業破產兼并外,禁止農村集體經濟組織以外的單位或者個人直接使用集體建設用地,只有將集體建設用地征收為國有土地后,單位或者個人才能依法使用,也就是說集體經營性建設用地不能直接入市。2014年12月中央印發的《關于農村土地征收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點工作的意見》(中辦發〔2014〕71號)也只允許存量集體建設用地入市。

義烏改革實踐:2017年2月,義烏制定了《義烏市集體經營性建設用地入市管理辦法》,明確提出存量和增量集體建設用地按規劃確定為經營性用地的可以直接入市。后義烏市又多次向原國土資源部建議,集體經營性建設用地入市在堅守改革“三條底線”前提下要堅持存量和增量并重。試點以來,全市已累計完成入市43宗,總用地面積267.7畝,成交價款2.35億元,扣除增值收益調節金后,村集體獲益超過1.7億元。其中,增量建設用地入市14宗,用地面積84.5畝。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,集體經營性建設用地在符合規劃、依法登記,并經本集體經濟組織三分之二以上成員或者村民代表同意的條件下,通過出讓、出租等方式交由集體經濟組織以外的單經或者個人直接使用。土地利用年度計劃應當對集體經營性建設用地作出合理安排。

六、集體經營性建設用地入市用途拓展為工業、商業等經營性用途

原《土地管理法》規定,農村集體經濟組織興辦企業可以使用集體建設用地。

義烏改革實踐:2017年2月,制定的《義烏市集體經營性建設用地入市管理辦法》,把集體經營性建設用地的“經營性”明確界定為除房地產開發之外的所有用途。因此,在已經成交的43宗入市地塊中,3宗為旅館用地,6宗為商業用地,11宗為公共服務設施用地,7宗為公共設施、商業用地,2宗為商業居住用地,9宗為教育設施用地,2宗為工業用地,2宗為批發市場用地,1宗為風景名勝設施用地。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,土地利用總體規劃、城鄉規劃確定為工業、商業等經營性用途的集體建設用地可以入市。

七、明確界定“公共利益”范圍

原《土地管理法》規定,除特殊情況外,任何單位和個人進行建設,需要使用土地的,必須依法申請使用國有土地。同時,國家為了公共利益的需要,可以依法對集體土地實行征收,但對“公共利益”的范圍沒有明確界定。

義烏改革實踐:2017年2月,制定《義烏市改革和完善土地征收制度的實施意見》,明確提出科學合理界定公共利益用地,具體方法為“1個土地征收目錄+1個公共利益爭議解決機制”。規定因國防和外交、政府組織實施的基礎設施建設、公共事業、保障性安居工程建設和成片開發建設等六種情形可以實施土地征收。同時也規定,對擬征地項目是否屬于公共利益有異議的,由義烏市人大進行裁定。試點以來,該市通過集體經營性用地入市或只轉不征等方式落實項目用地1670畝,縮小土地征收規模11.3%。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,因軍事和外交、政府組織實施的基礎設施、公共事業、扶貧搬遷和保障性安居工程建設需要以及成片開發建設等六種情形,確需征收農民集體所有的土地的,可以依法實施征收。

八、規范土地征收程序

原《土地管理法》規定,土地征收程序為:擬征收土地告知被征地單位→對擬征收土地現狀調查確認→召開村民(村民代表)會議→與被征地村集體經濟組織簽訂土地征收補償協議→征收土地方案報批→征收土地公告→補償安置方案公告→落實土地征收補償安置費用和社會保障費用→組織實施補償方案→交付土地。

義烏改革實踐:為充分做好土地征收前期工作,更好地保障被征地農民的合法權益,維護群眾的知情權、參與權、監督權,義烏將土地征收程序調整為:擬征收土地告知被征地單位→對擬征收土地現狀調查確認→市政府將擬征收土地、補償安置方案進行公告→召開村民(村民代表)會議→與被征地村集體經濟組織簽訂土地征收補償協議→落實土地征收補償安置費用和社會保障費用→征收土地方案報批→發布征收公告→組織實施補償方案→交付土地。

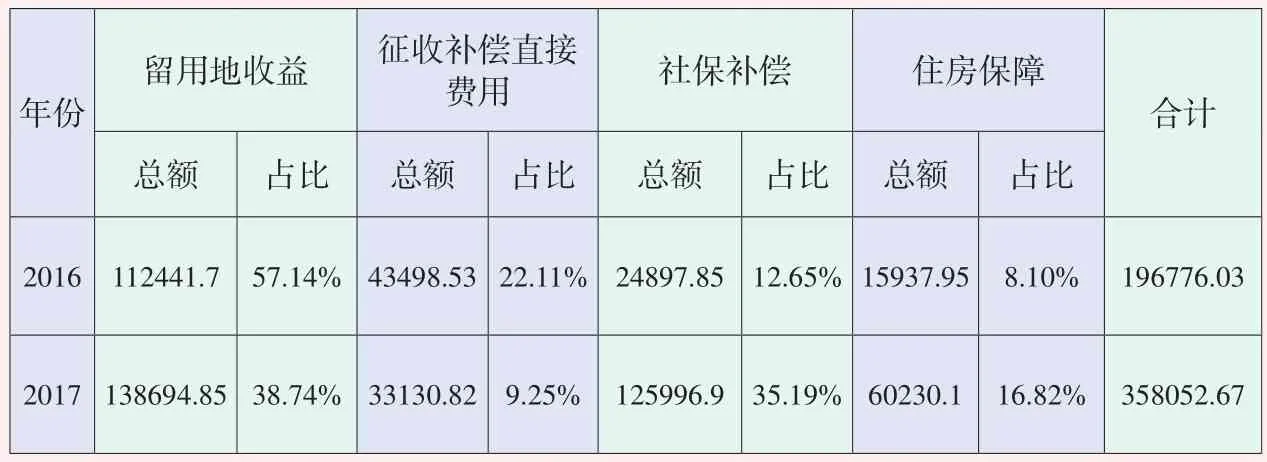

▲2016—2017年義烏市征地制度改革中農民所得收益明細表 單位:萬元

通過改革試點,新《土地管理法》規定,土地征收相關前期工作完成后,縣級以上地方人民政府方可申請征收土地。

九、土地征收按區片綜合價補償

原《土地管理法》規定,征收土地按照被征收土地的原用途給予補償,按照年產值倍數法確定征地補償費和安置補助費。

義烏改革實踐:2003年6月,義烏市在征收土地當中就按征地區片綜合地價補償,補償標準按不同地類分為4級,土地補償費+安置補助費分別為3.4萬元/畝、3萬元/畝、2.7萬元/畝、2.4萬元/畝。后于2009年1月、2012年1月、2014年7月、2017年12月作了4次調整,現行土地補償費+安置補助費的統一標準為5.6萬元/畝。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,征收土地按區片綜合地價補償,并至少每三年調整或者重新公布一次。

十、建立被征地農民的長遠保障機制

原《土地管理法》規定,征收土地的,按照被征收土地的原用途給予補償,其中征收耕地的補償費用包括土地補償費、安置補助費以及地上附著物和青苗的補償費。

義烏改革實踐:為保障被征地農民原有生活水平不降低、長遠生計有保障,義烏土地征收補償包括區片綜合地價、青苗及地上附著物補償、留地安置收益、社會保障補償、農民住宅保障補償。據浙江大學測算研究,2016、2017年義烏市在土地征收當中農民獲得收益見表上表。

通過改革試點,新《土地管理法》規定,征收土地應當依法及時足額支付土地補償費、安置補助費以及農村村民住宅、其他地上附著物和青苗等的補償費用,并安排被征地農民的社會保障費用。

自2015年以來,全國33個農村土地制度改革試點地區大膽探索,勇于創新,試點均取得了明顯成效,為《土地管理法》修改奠定了堅實的實踐基礎。但是,33個試點地區由于改革的“底圖”不一樣,各自描繪的“藍圖”也不同,義烏作為全國先發地區,其農村土地制度也具有一定先進性,改革中尚有許多可復制、能推廣、利修法的經驗需在下一步繼續總結完善。