民俗文化視閾下的春牛圖釋讀

李娉 孫芳

摘 要:春牛圖是和農耕文化緊密聯系的年畫代表,具有較高的藝術性和實用性。北方的春牛圖系列年畫作品蘊含深厚的民俗文化內涵和樸素的民間神靈信仰,具有典型地域特征和歷史承續關系。“春牛”在民俗文化中多具有“歲時”、“促耕”和“觀念”的意義。春牛作為一種民俗事象和文化圖像表征,在悠久的地域歷史發展中內化為勞動人民的意識自覺,與中華民族農耕民風民俗廣為流傳,且隨著民俗流變積淀精華、融合傳承。

關鍵詞:春牛;春牛文化;民俗文化

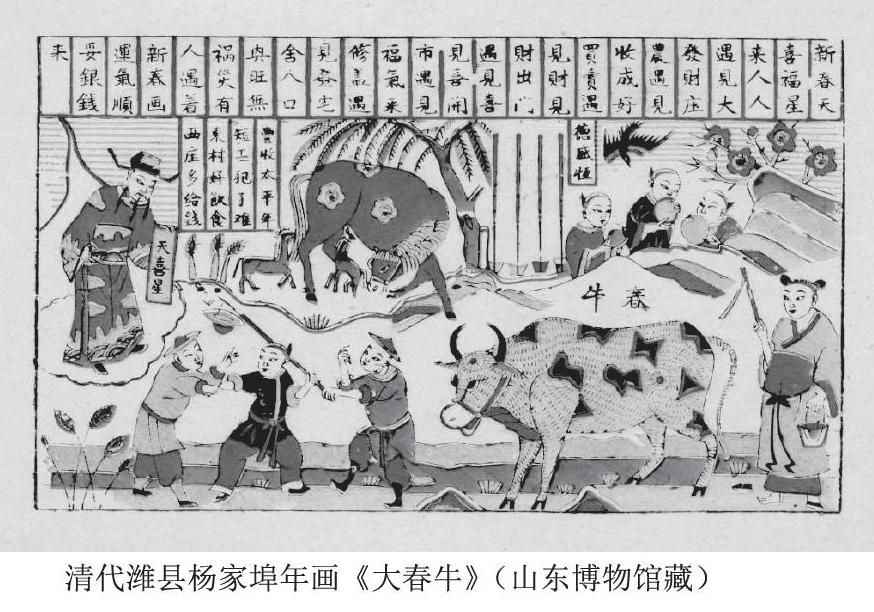

深春以夏,萬物望新,亦是農忙時節到來之季。中華民族農耕文化源遠流長,孕育積淀了中華文明最深厚的根基。在山東博物館,珍藏著清代的春牛圖系列年畫,畫風拙樸清新,形象寫實,生活氣息濃郁,文化涵義雋永,是北方農耕民俗文化的真實縮影。《大春牛》就是其中一件典型代表作品,該幅年畫源自山東濰坊年畫之鄉楊家埠,清版后印,木版套印。畫面色彩豐富,畫意喜慶,描繪了古代立春之日春耕農忙的景象,蘊含著歲時迎春、備耕生產和祈福信仰等深厚的民俗精神文化內涵。

《大春牛》全圖構造分上中下三部分,圖上方題有朗朗上口的詩句:“新春天喜福星來,人人遇見大發財,莊農遇見收成好,買賣遇財見財,出門遇見喜見喜。開市遇見福氣來,修蓋遇見發宅舍,人口興旺無禍災,有人遇著新春畫,運氣順妥銀錢來”,把對新春吉祥、生活如意、生產收成、發財消災和豐厚財富的期盼付諸于對物質、精神生活的各個方面。中層畫面中,從左至右依次為天喜福星下凡送喜、象征六畜興旺好年景的“一馬雙駒”及渴望勞動力的“四鋤三丙”(三農夫吃“餅”取諧音)。“豐收太平年,短工作了難,東莊好飯食,西莊多給錢”。趕上大豐收的好年景,農村中的壯勞力突然變得格外搶手,以致畫中的這個小短工,面對東家們給出的各種優厚條件竟不知該如何選擇了。再往右邊是芒神趕春牛,春耕將始。春牛圖中的芒神角色,顯示了民俗文化中樸素的神靈崇拜和祭祀形象。芒神俗稱“太歲”,在古代神話中是掌管萬物萌生的春神,也是一年當中掌管吉兇的值歲神。芒神與春牛的位置畫法及裝飾每年都有不同,以暗含時節早晚、水旱豐歉情況。《春牛圖》中童子所扮芒神是畫在春牛后面,表示當年春天來得晚了一點;如果把童子畫在牛前面,就是當年春天來得較早。童子穿鞋的畫法也蘊含了當年旱澇情況:如果只穿一只鞋,說明當年雨水正合適;如果穿著兩只鞋,表示會遭遇干旱;如果他光著兩只腳,則是意味著當年雨水會多,會出現澇情。

清代濰縣楊家埠年畫《大春牛》(山東博物館藏)

“春牛”在民俗文化中多具有“歲時”、“促耕”和“觀念”的意義。最早在周代,立春日人們用泥捏紙制作土牛“出土牛以送寒氣”,而“周公始制立春土牛,蓋出土牛以示農耕早晚”是春秋以后的迎春活動。中國農耕文明的源頭最早說法追溯自殷周,春秋戰國時期就極為重視農桑,“立春之日,天子親率三公九卿、藉侯大夫以迎春于東郊”。自春秋以降,歷朝歷代從皇宮到民間多以祭祀、歌舞、唱演、戲曲等形式舉行“春牛”主題的迎春活動,尤其在黃河和長江流域多為常見。商周至北宋,天子主導迎春促耕,躬耕示范,地方官府等亦組織各類迎春活動,用來勸農春耕的春牛文化意象包含了權威和指令的話語意義,顯示出以農為本的國家體制下對農業的高度重視。春牛文化作為一種民俗事象和文化圖像表征,千百年來更內化為勞動人民的意識自覺,既滲透著對大自然的敬畏和膜拜,也飽含了人們對豐裕美好生活的深切向往和親力親為的創造力。

春牛圖是和農耕文化緊密聯系的年畫代表,具有較高的藝術性和實用性,且流傳區域廣泛,遍及南北各地。北方春牛圖具有典型地域特征和歷史承續關系,其代表的春牛文化在悠久的地域歷史發展中,隨著民俗流變中得以積淀精華、融合傳承。雖至封建體制帝王朝代消失,勞動人民迎春促耕的習俗和對美好生活的期盼和向往依舊是千百年來的生存主題。春牛圖是中華活態文化傳統,在民間具有強大的生命力,是華夏民族傳統農耕文明的文化載體。對春牛圖的研究,有助于深層次了解中華農耕文化傳統、挖掘其深厚內涵的傳統藝術題材。