毫火針配合康復訓練治療腦卒中后肩手綜合征55例臨床觀察

廣東省湛江中心人民醫院康復醫學科,廣東 湛江 524045

腦卒中是我國的常見病、多發病,腦卒中后肩手綜合征(Shoulder-hand Syndrome,SHS)又被稱為反射性交感神經營養不良(Reflex Sympathetic Dystrophy,RSD),是一種腦卒中后出現的重要并發癥[1],發生率約為12.5%~70%,主要臨床表現為患側肩關節疼痛、脫位、手腕關節腫脹疼痛、上肢活動受限和皮膚改變等[2],最常發生于腦卒中后1~3個月左右,由于正常人群中上肢和手部的精細動作與日常和職業活動緊密相關,因此腦卒中后SHS給患者的工作和生活均帶來嚴重不利影響[3],探索積極有效的治療方法對提高治療效果、改善患者的生活質量具有重要意義,本研究以55例腦卒中后SHS患者為對象,觀察毫火針配合康復訓練的臨床療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年3月至2019年1月本院收治的110例腦卒中后SHS患者為調查對象,腦卒中的西醫診斷按照《中國腦血管病防治指南》[4]進行,中醫診斷參照國家中醫藥管理局腦病急癥科研組制定的《中風病中醫診斷、療效評定標準》[5],SHS的診斷及分期參考相關文獻[6],納入標準:①18~70歲,性別不限;②符合腦卒中后SHS的Ⅰ、Ⅱ分期標準;③腦卒中時間≤3個月;④生命體征平穩、愿意參加本調查且臨床資料完整。排除標準:①肩周炎、風濕、類風濕關節炎及上肢骨折等原因引起的上肢及手部活動異常的患者;②合并有嚴重的心、肝、腎、血液系統疾病及腫瘤患者;③意識不清、精神疾病或認知功能以及感知覺異常者;④依從性差或無法完成隨訪者。將調查對象按入院順序依次編號,利用SPSS22.0軟件生成隨機數字表,隨機將病例分配至對照組和觀察組,每組55例。對照組男37例,女18例;年齡45~73歲,平均(61.92±9.69)歲;病程17~56 d,平均(36.58±13.17)d。觀察組男40例,女15例;年齡43~74歲,平均(62.35±10.78)歲;病程19~58 d,平均(35.46±14.67)d。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究方案獲本院倫理委員批準后實施,患者或法定代理人簽署知情同意書。

1.2 治療方法 對照組給予對癥和支持治療,針對患者具體情況,分別給予維持心肺功能、血糖、血脂控制、呼吸和泌尿系統等抗感染、神經營養支持及防治并發癥等治療,并進行康復訓練治療,包括正確體位擺放、避免腕關節屈曲、冷熱水交替浸浴、主被動運動等,鼓勵患者進行上肢隨意運動易化訓練,循序漸進提高動作的精細化程度,每次訓練約60 min,每周5次,持續1個月。觀察組在對照組治療的基礎上給予毫火針治療,選穴包括肩髃、肩髎、曲池、外關、合谷等,操作時患者取仰臥位,使肘關節處于伸展狀態,手指為半握拳狀,對上肢穴位周圍皮膚進行消毒,將0.34 mm不銹鋼毫火針(廠家:深圳恩明特色醫療有限公司;批號:20180112)下部針體于酒精燈外焰加熱至紅亮后,迅速垂直點刺各穴位,留針時間保持約30 s后迅速出針,之后用蘸有適量萬花油的消毒棉簽按壓針刺部位減少疼痛和出血,之后患者休息約15~30 min后治療結束,隔天進行1次,10 d為1個療程,共治療3個療程。

1.3 評價指標 治療前及治療后采用以下指標評價:①疼痛視覺模擬評分(Visual Analog Pain Score,VAS)量表:VAS評分時采用一根兩端分別標有“0”和“10”的標尺對患者的疼痛情況進行定量評估,得分范圍0~10分,得分越高,表示患者疼痛情況越嚴重[7];②簡化Fugl-Meyer運動功能評定量表(Fugl-Meyer upperextremity assessment,FMA)[8],用于評價上肢運動功能,共33個評價項目,得分范圍0~66分,得分越高,代表被測對象上肢運動功能越好;③肩手綜合征評分(Shoulder-hand Syndrome Score,SHSS)量表,分別從感覺和痛覺過敏、肢體水腫狀況和肩部運動范圍評估SHS的嚴重程度,得分范圍為0~14分,得分越高,表示SHS越嚴重[9];④臨床療效:好轉率為SHSS量表治療前后得分差值占治療前得分百分比。治愈是指患者癥狀、體征消失,主要檢測指標基本正常,好轉率為90%~100%;顯效是指患者癥狀、體征大部分消失,主要檢測指標明顯改善,67%≤好轉率<90%;有效是指患者癥狀、體征部分消失,主要檢測指標部分改善,33%≤好轉率<67%;而無效是指患者癥狀、體征無明顯變化或惡化,主要檢測指標無改善或加重,好轉率<33%。總有效率為治愈、顯效、有效的合計[10]。

2 結果

2.1 兩組VAS、FMA、SHSS評分比較 治療前,對照組和觀察VAS、FMA得分和SHSS得分的比較差異均無統計意義(P>0.05);與治療前相比,對照組和觀察組VAS和SHSS得分均降低(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05),FMA得分升高(P<0.05);且觀察組高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組VAS、FMA、SHSS評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,*P<0.05。

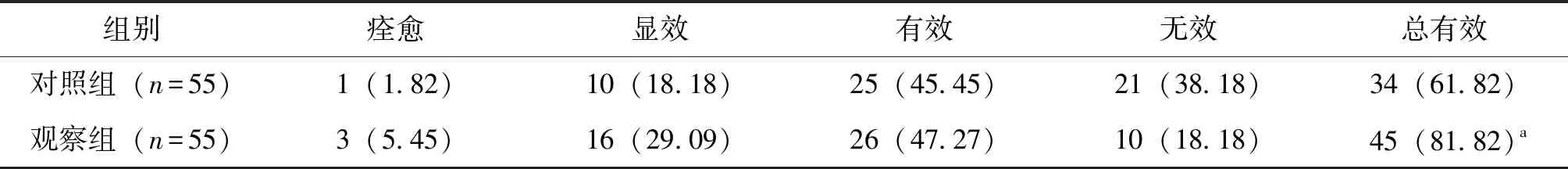

2.2 兩組臨床療效比較 治療后觀察組總有效率高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,aP<0.05。

3 討論

有關SHS發病機制與原因尚未完全闡明,不同的研究學者有不同看法,大部分研究學者認為SHS是由包括神經源性損傷、交感神經系統失調、周圍神經和肌肉系統的損傷等各種因素共同作用的結果。中醫學對腦卒中后肩手綜合征有相應描述,屬于中醫學“痿證”“經筋病”等范疇[11],其基本病機為氣虛血瘀致使脈絡不通,中風后正氣未復而邪氣獨留,肢體經脈被阻,久病血虛,氣血運行不暢,瘀血停滯于肌體的肌肉關節,氣血難達末梢而筋脈骨節失養,患者可見疼痛、腫脹、功能受限等臨床癥狀,故治療應以益氣活血、通絡止痛為法[12]。

本研究結果表明,與治療前相比,對照組和觀察組VAS和SHSS得分均降低(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05),FMA得分升高(P<0.05);且觀察組高于對照組(P<0.05),治療后觀察組總有效率高于對照組(P<0.05),大量臨床實踐表明,早期康復訓練對中風患者運動感受器的電神經傳入以及大腦皮層神經信號的傳出活動有益,因而可以促進大腦皮層神經功能重建[13]。康復訓練過程中正確體位擺放可以防止患者肩關節損傷及疼痛,避免腕關節屈曲,對保持患者腕關節適度背伸有幫助,可以在一定程度上改善靜脈回流及防止腕關節損傷,冷熱水交替浸浴通過不同溫度的水對患者手部刺激,以改善患者血液循環,減輕疼痛,患者主、被動運動可以促進腦卒中后SHS患者血液及淋巴循環功能,加快新陳代謝,從而在一定程度上防止患者肌肉韌帶攣縮,保持關節的活動度,同時肌肉運動對維持正常的肌張力、有效防止肩肘關節粘連有積極作用,因此,康復訓練治療對減少腦卒中后SHS患者的痙攣、積極降低肌張力、減少肢體殘疾有明顯的實用價值。劉結梅等[14]研究認為,早期康復訓練對腦卒中后SHS患者具有良好的治療效果,與本調查類似。本研究中觀察組給予毫火針配合康復訓練,治療后觀察組治療效果優于對照組,提示毫火針配合康復訓練比單一康復訓練效果更優;肩髃穴主要用于治療肩臂攣痛、上肢不遂、癮疹等病癥,可治臂痛、肩重不能舉;曲池穴有清熱解表、疏經通絡的作用,主要用于治療手臂痹痛、上肢不遂等病癥;外關穴可治上肢痹痛,肘部酸痛,手臂疼痛,肋間神經痛等;合谷穴可鎮靜止痛,通經活經。毫火針能夠通過刺激機體相應的穴位,激發體內陽氣,從而調和臟腑機能,對腦卒中后SHS患者起到疏通經絡、活血行氣、消腫止痛的作用,徐展瓊等[15]的研究也證實毫火針聯合康復訓練是一種治療中風后SHS的有效方法。有研究顯示[16]采用火針快速刺入穴位后,對改善穴位附近的免疫介質浸潤、促進局部組織的血液和淋巴微循環具有良好作用,并且火針獨特的溫熱刺激對減輕機體疼痛有調節作用,從而減輕患者的臨床癥狀。

綜上,毫火針配合康復訓練對腦卒中后SHS患者具有良好的療效,但由于本研究為單中心的調查研究,論證強度不及多中心研究結果,其次,調查時間較短,評價指標有限,長期療效還有待將來進行多中心隨機對照試驗進一步驗證。