合成酯分子結構對其與制冷劑互溶性能的影響規律研究

金孔杰,王建華,王 欣,王曉波

(1. 解放軍海軍研究院博士后科研工作站,北京 100073;2.解放軍92228部隊;3.解放軍92117部隊博士后科研工作站;4. 中國科學院蘭州化學物理研究所博士后科研流動站)

在冷凍機油研發和選型時,機油與制冷劑在蒸發器內完全互溶是需要重點考慮的問題[1-3]。如果互溶性能不佳,則制冷劑難以將油滴裹挾帶回壓縮機,并造成油滴在器件內壁大量黏附,繼而導致換熱效率下降和壓縮機油量不足[4-6]。所以冷凍機油與制冷劑的臨界互溶溫度應低于系統的蒸發溫度,以保證制冷設備正常運轉。

同時,為了保護臭氧層和降低溫室效應,CHClF2(R22)等氫氯氟烴制冷劑正逐步被CH2FCF3(R134a)和CH2F2+C2HF5(R410A)等氫氟烴制冷劑取代,但制冷劑結構的變化會影響其與冷凍機油的互溶性能[7-8]。例如,復合酯可以與R22等氫氯氟烴完全互溶,但難以與R134a等氫氟烴相互溶解[9-11]。而雙季戊四醇酯具有較強的氫氟烴溶解能力[12-15],并且臨界互溶溫度曲線可降至0 ℃以下。所以在高黏度合成酯冷凍機油中,雙季戊四醇酯將得到更加廣泛的應用[16]。

隨著制冷劑的快速發展,只有不斷提高合成酯與制冷劑的互溶能力,才能滿足裝備愈發苛刻的用油需求。因此,有必要深入研究復合酯和雙季戊四醇酯與制冷劑互溶性能產生差異的原因,并分析合成酯中多元醇、二元酸、直鏈酸和支鏈酸的結構變化對制冷劑溶解性能的影響規律,從而為新型合成酯冷凍機油的研發提供幫助。

1 實 驗

1.1 材料與設備

選取具有不同黏度和黏度指數的三羥甲基丙烷復合酯、季戊四醇復合酯和雙季戊四醇酯進行試驗研究。其中,復合酯由多元醇、二元酸和一元酸(或一元醇)組成,二元酸起到連接多個多元醇的作用,是分子中的重要結構。雙季戊四醇酯由雙季戊四醇和一元酸組成,若其一元酸同時包含支鏈酸和直鏈酸,被稱為半異構雙季戊四醇酯;若一元酸全部為支鏈酸,則被稱為全異構雙季戊四醇酯。

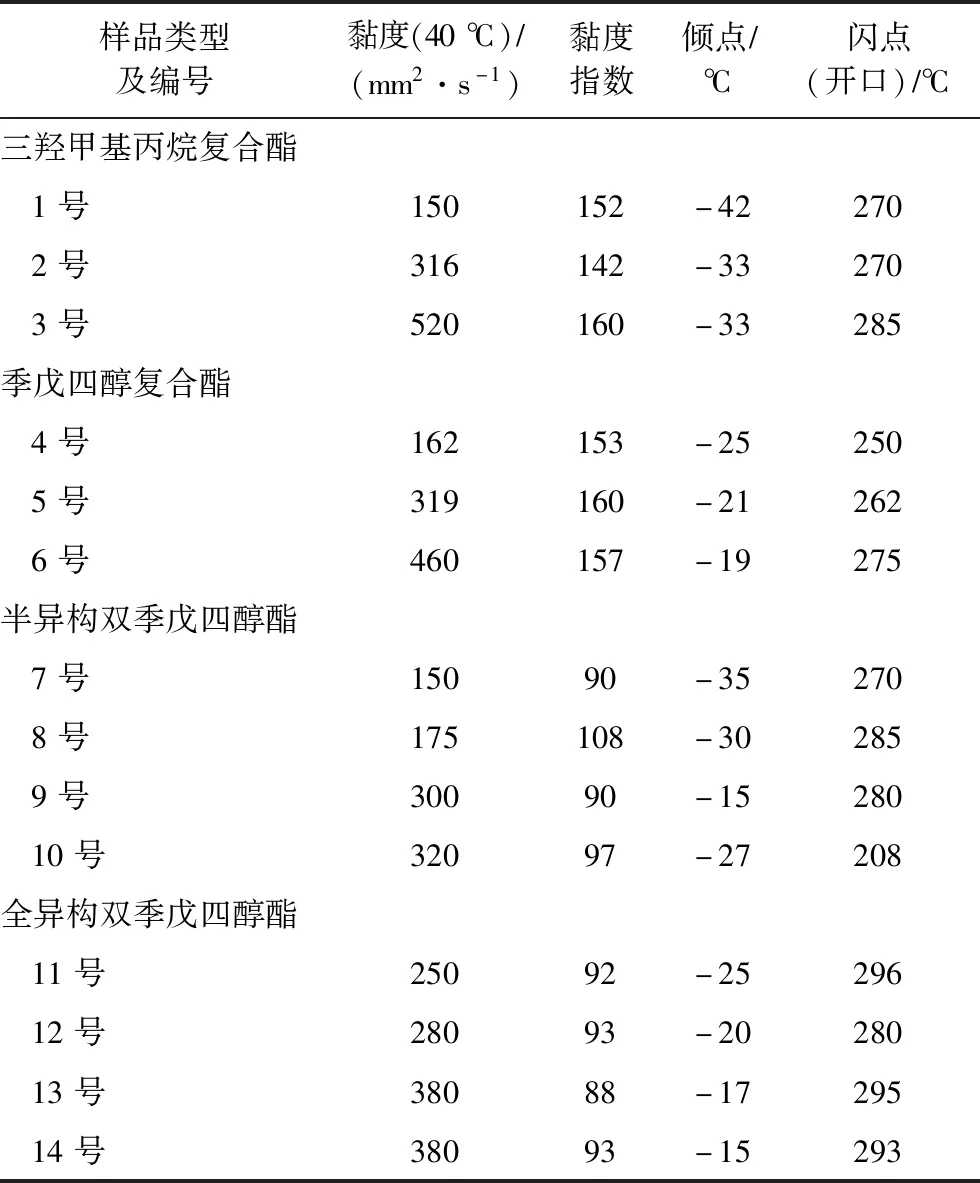

試驗所用合成酯的分類和基本物理化學性能如表1所示。其中1,2,3,8,11,13號樣品由NYCOBASE公司生產,純度(質量分數,下同)大于99.9%;4,5,6號樣品由中國科學院蘭州化學物理研究所制備,純度大于98.5%;7、9號樣品由山東瑞捷新材料有限公司生產,純度大于99.9%;10號樣品由CRODA公司生產,純度大于99.9%;12、14號樣品由杭州優米化工有限公司生產,純度大于99.9%。

試驗所用制冷劑為R22,R134a,R410A,均由Honeywell公司生產,純度大于99.95%。試驗設備為冷凍機油與制冷劑臨界互溶溫度測試儀、氣相色譜-質譜(GC-MS)聯用儀及凝膠滲透色譜(GPC)分析儀。

表1 試驗所用合成酯的分類和基本物理化學性能

1.2 試驗方法

冷凍機油與制冷劑的臨界互溶溫度測試按標準SH/T 0699—2000進行,具體步驟如下:①在耐壓試管中稱取一定量油樣,然后將試管連接針閥,并對整個試管裝置去皮稱重;②將試管抽真空后置于酒精浴中,并降溫至制冷劑沸點以下;③關閉真空閥,打開進氣閥緩慢放入制冷劑,此時制冷劑以液態形式流入試管底部;④對整個試管裝置稱重并計算冷凍機油質量分數;⑤重復步驟③、④至制冷劑質量達到設定值,此時冷凍機油與制冷劑分為上下兩層;⑥將試管置于酒精浴中緩慢升溫,使冷凍機油與制冷劑完全互溶并形成均一、透明溶液;⑦對試管逐漸降溫,溶液在某一溫度開始出現渾濁,并變為乳濁液,該溫度即為冷凍機油與制冷劑的臨界互溶溫度。

冷凍機油質量分數范圍為5%~95%,溫度測試范圍為-60~40 ℃。逐步調整冷凍機油質量分數,完成不同比例樣品的測試后,繪制臨界互溶溫度曲線。

2 結果與討論

2.1 復合酯結構對其與制冷劑互溶性能的影響

對三羥甲基丙烷復合酯(1~3號)和季戊四醇復合酯(4~6號)分別與制冷劑R22,R134a,R410A的臨界互溶溫度進行測試,結果表明:兩類復合酯均能在-60 ℃以上與R22以任意比例互溶;兩類復合酯只有在其質量分數不大于5%或不小于60%時才能夠與R134a完全互溶,并且臨界互溶溫度均低于-60 ℃;兩類復合酯只有在其質量分數不小于75%時才與R410A在-60 ℃以上完全互溶。三羥甲基丙烷復合酯和季戊四醇復合酯具有相近的與R22,R134a,R410A互溶的能力,多元醇的變化未對其與制冷劑互溶性能產生顯著影響。

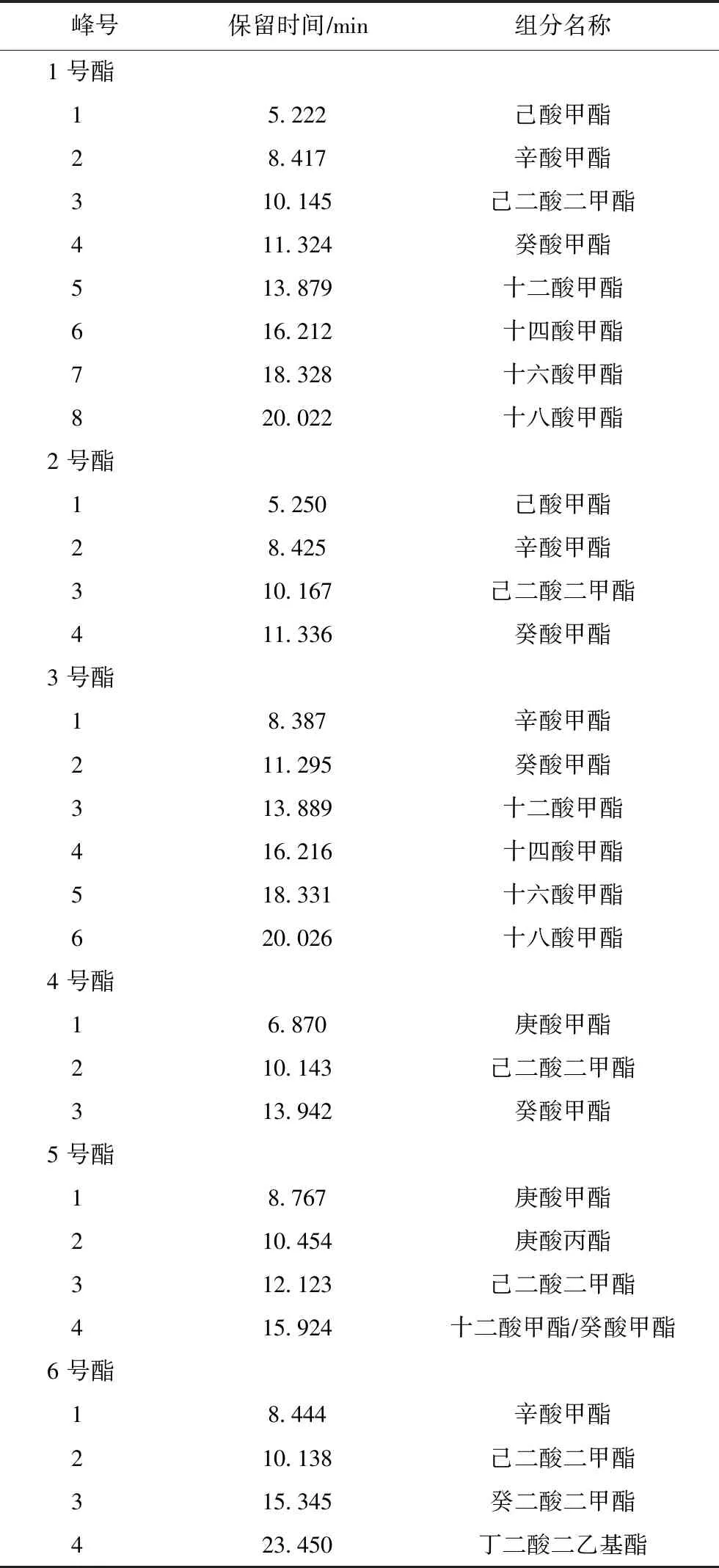

表2為三羥甲基丙烷復合酯(1~3號)和季戊四醇復合酯(4~6號)的GC-MS分析結果。由表2

表2 三羥甲基丙烷復合酯(1~3號)和季戊四醇復合酯(4~6號)的GC-MS分析結果

可以看出,各復合酯的脂肪酸均為直鏈酸,但結構有所不同。其中,3號酯不含二元酸,1,2,4,5號酯只含己二酸1種二元酸,而6號酯含有己二酸、癸二酸和丁二酸3種二元酸。同時,1、3號酯均含有碳鏈較長的十四酸、十六酸和十八酸,而2,4,5,6號酯中碳鏈最長的一元酸僅為十二酸。將此結果與復合酯對制冷劑的溶解性能結合分析可得,三羥甲基丙烷復合酯和季戊四醇復合酯中二元酸和一元酸碳鏈長度的變化未對其與制冷劑的互溶性能產生顯著影響。

2.2 雙季戊四醇酯結構對其與制冷劑互溶性能的影響

對雙季戊四醇酯(7~14號)分別與制冷劑R22的臨界互溶溫度進行測試,結果表明:雙季戊四醇酯均能在-60 ℃以上與R22以任意比例互溶,在本試驗條件范圍內,雙季戊四醇酯溶解R22的能力與三羥甲基丙烷復合酯和季戊四醇復合酯相同。當雙季或四醇酯的質量分數大于50%時,其與R134a完全互溶,且臨界互溶溫度均在-60 ℃以下;當雙季戊四醇酯的質量分數不大于50%時,其與R134a的臨界互溶溫度顯著升高,但全部雙季戊四醇酯均能在30 ℃以上與R134a完全互溶。而三羥甲基丙烷復合酯和季戊四醇復合酯僅在質量分數不大于5%或不小于60%時才能與R134a互溶,所以雙季戊四醇酯具有更強的R134a溶解能力。半異構雙季戊四醇酯(7~10號)可在其質量分數不小于60%時與R410A完全互溶,全異構雙季戊四醇酯(11~14號)在其質量分數不小于50%時即可與R410A完全互溶,而兩類復合酯僅在其質量分數不小于75%時與R410A完全互溶。綜合上述對比可得,雙季戊四醇酯與制冷劑的互溶能力強于復合酯,其基本分子架構起到了決定性作用,并且全異構雙季戊四醇酯比半異構雙季戊四醇酯對R410A具有更強的溶解能力。

2.3 烴基結構對雙季戊四醇酯與制冷劑互溶性能的影響

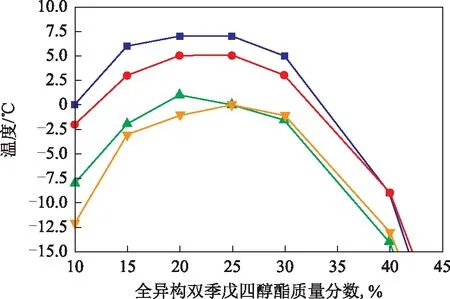

2.3.1 烴基結構對臨界互溶溫度的影響7~14號雙季戊四醇酯與R134a的臨界互溶溫度曲線如圖1所示。由圖1可以看出,11~14號全異構雙季戊四醇酯的臨界互溶溫度均低于7~10號半異構雙季戊四醇酯,說明全異構雙季戊四醇酯與R134a的互溶能力強于半異構雙季戊四醇酯。

圖1 7~14號雙季戊四醇酯與R134a的臨界互溶溫度曲線■—7號(半異構); ●—8號(半異構); ▲—9號(半異構);▼—10號(半異構);?—11號(全異構);?—號(全異構);★—13號(全異構); ◆—14號(全異構)

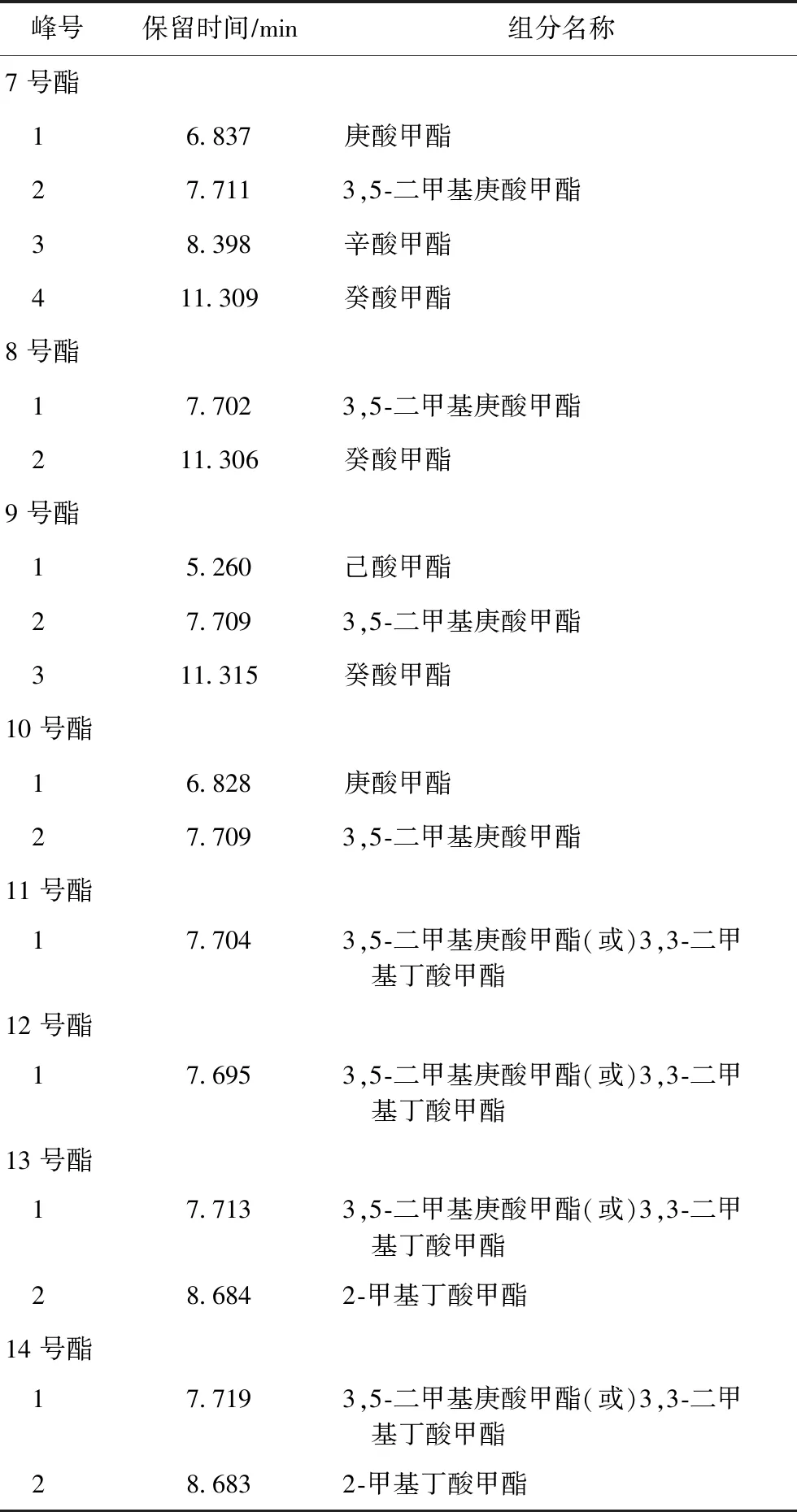

7~14號雙季戊四醇酯的GC-MS分析結果如表3所示。由表3可以看出,7~10號酯結構中均含有正庚酸和正癸酸等直鏈脂肪酸,而11~14號酯結構中不含直鏈脂肪酸。由此可知,直鏈脂肪酸的存在會導致臨界互溶溫度升高,不利于雙季戊四醇酯與R134a互溶。同時,圖1顯示在7~10號半異構雙季戊四醇酯中,10號酯的臨界互溶溫度最低,具有相對較強的制冷劑溶解能力。表3顯示10號酯為正庚酸酯,而7~9號酯均為烴基碳鏈更長的正辛酸酯和正癸酸酯。由此可得,雙季戊四醇酯所含烴基碳鏈越長,其與R134a的互溶能力越差。

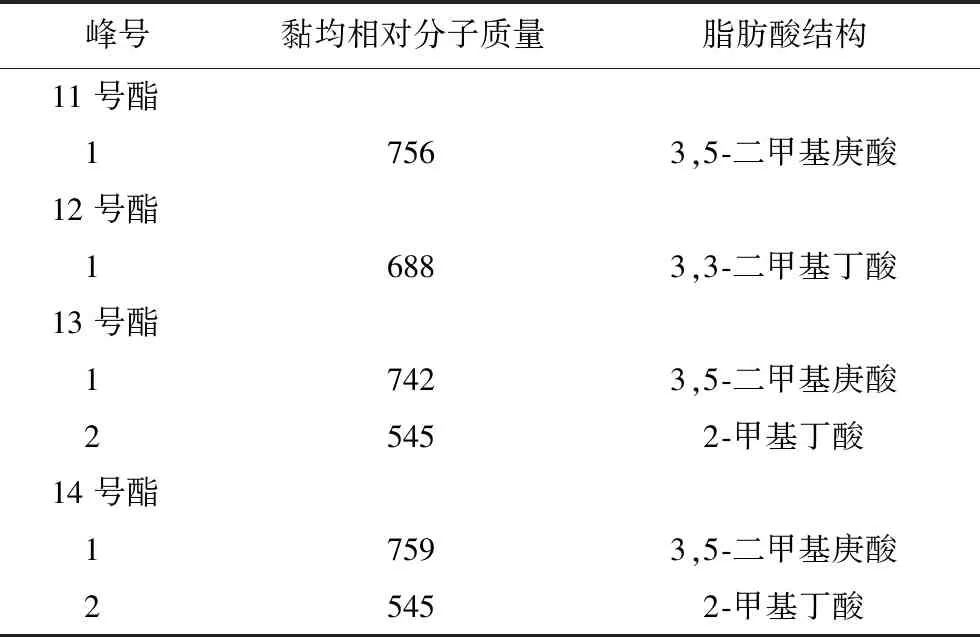

2.3.2 異構烴基對臨界互溶溫度的影響表3顯示11~14號全異構雙季戊四醇酯的1號峰位置十分接近,且該峰所對應物質有3,5-二甲基庚酸甲酯和3,3-二甲基丁酸兩種可能。為確定其結構,對11~14號酯進行了凝膠滲透色譜分析,結果見表4。由表4可以看出,11,13,14號酯的1號峰位于742~759之間,而12號酯的黏均相對分子質量1號峰位于688。所以11,13,14號酯中的脂肪酸結構為3,5-二甲基庚酸,12號酯中的脂肪酸為3,3-二甲基丁酸。綜上可得,11~14號全異構雙季戊四醇酯的脂肪酸結構如表4所示。

圖2為11~14號全異構雙季戊四醇酯與R134a臨界互溶溫度曲線的局部放大圖,可將其與表4結合進行如下分析:①表4中11號酯的脂肪酸結構為3,5-二甲基庚酸,12號酯的脂肪酸為碳鏈更短的3,3-二甲基丁酸,而圖4中12號酯的臨界互溶溫度低于11號酯,具有更強的與R134a互溶的能力;②表4中11,13,14號酯結構中均含有3,5-二甲基庚酸,但13、14號酯比11號酯多出了2-甲基丁酸,而圖2中13、14號酯的臨界互溶溫度均低于11號酯,表現出更強的與R134a互溶的能力。綜上可知,異構烴基的碳鏈越短,越有利于雙季戊四醇酯與R134a相互溶解。

表3 7~14號雙季戊四醇酯的GC-MS分析結果

表4 11~14號全異構雙季戊四醇酯的凝膠滲透色譜分析結果

圖2 11~14號全異構雙季戊四醇酯與R134a臨界互溶溫度曲線■—11號; ●—12號; ▲—13號;▼—14號

3 結 論

(1)復合酯分子中多元醇、二元酸和一元酸的結構變化未對其與R22,R134a,R410A的互溶性能產生顯著影響,其與制冷劑互溶的能力主要受分子結構方式的限制。

(2)雙季戊四醇酯的基本分子結構對其與制冷劑互溶性能起決定性作用,并且全異構雙季戊四醇酯具有比半異構雙季戊四醇酯更強的制冷劑溶解能力。

(3)雙季戊四醇酯分子中直鏈烴基的含量越高、碳鏈越長,其與R134a的互溶性能越差。

(4)雙季戊四醇酯中支鏈烴基的含量越高、碳鏈越短,其與R134a的臨界互溶溫度越低、互溶性能越強。