多規合一的實用性村莊規劃探索

——以西滍村為例

張明輝

(上海同濟城市規劃設計研究院有限公司,上海200092)

1 引言

2019年3月8 日,第十三屆全國人民代表大會第二次會議上,習近平總書記提出“要按照先規劃后建設的原則,通盤考慮土地利用、產業發展、居民點布局、人居環境整治、生態保護和歷史文化傳承,編制多規合一的實用性村莊規劃”的重要指示精神。為深入貫徹指示精神,河南省把做好實用性村莊規劃當作推進鄉村振興的“先手棋”,啟動千村規劃編制試點工作。平頂山新城區滍陽鎮西滍村被列為首批試點村莊。

2 西滍村概況

西滍村是千年古鎮滍陽鎮的水庫移民村,歷史悠久,文化底蘊深厚。由于村莊內有白龜湖和應河水源地保護區、基本農田保護區以及國家級文物保護單位應國古墓遺址的建設控制區等多重生態控制要求,未來村莊建設發展受到一定限制,現狀主導產業漁業難以維系,亟須轉型發展。另外,村莊還存在歷史缺彰顯、風貌無特色的問題。

3 統籌多規合一的村域空間規劃梳理

村莊規劃要整合村莊土地利用規劃、歷史文化保護規劃等相關規劃,實現村莊規劃“多規合一”,并在多規合一的基礎上,建設發展村莊產業,實現鄉村振興。

3.1 創新多規合一的村莊規劃管控

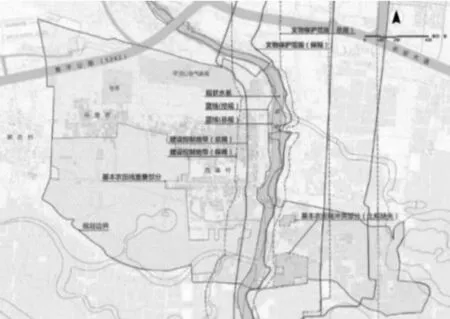

通過對《新城區土地利用總體規劃圖(2015—2020)》《中國平頂山應國墓地保護規劃》《平頂山滍陽鎮總體規劃(2016—2030)》等西滍村相關規劃進行解讀,發現存在多規不一問題:基本農田線沖突、應國古墓線沖突、應河藍線沖突(見圖1)。

3.1.1 剛性管控——劃定村域三線三區

在滍陽鎮未編訂國土空間規劃的過渡期,為系統解決村莊多規合一問題,規劃結合村莊現實基礎,運用地理信息系統技術,對村莊進行雙評價,以一張藍圖為基底,確定全村域的三線三區,構建村域空間新標準(見圖2)。

三線:(1)生態保護紅線:應河保護水面紅線、白龜湖水源地保護線;(2)永久基本農田線;(3)城鎮開發邊界:應國古墓遺址歷史文化保護紅線及城市開發控制線。附加控制線:結合村莊現狀及雙評價結果,劃定村莊增長邊界。

三區:(1)生態空間:包括水域、坑塘溝渠,應從保護空間生態價值、維護生態安全、發揮生態功能考慮,禁止或限制任何開發活動。(2)農業空間:包括基本農田、一般農田、農村居民點;農田空間應堅持守住耕地底線,明確永久基本農田的劃定。同時,根據人口規模合理確定宅基地規模,劃定宅基地建設范圍確定農村居民點區域。(3)城鎮空間:包括城市建設用地及歷史文化保護用地。

圖1 西滍村多規不一

圖2 西滍村三線三區圖

3.1.2 彈性管控——探索留白機制

結合西滍村的現狀基礎,在劃定的村莊增長邊界內,探索規劃“留白”機制,為村莊未來經濟發展提供彈性空間。預留用地規模不超過村莊5%的建設用地指標,未來可根據村莊需求用于發展村莊住宅、公共服務以及商業休閑等功能。

3.2 村莊產業創新發展

產業興旺是鄉村發展的重要基礎,是解決農村一切問題的前提。

3.2.1 產業功能創新

依托西滍村特色生態資源和文化資源,積極引導鄉村旅游發展、推進旅游產業的提升。依托村落發展文化旅游、特色民宿、特色商業等功能。依托現狀魚塘,發展垂釣、生態濕地等功能。依托農田,發展田園觀光、瓜果采摘、郊野露營、農耕體驗等功能。做大做優西滍旅游品牌,為村民提供多樣的就業機會。

3.2.2產業政策創新

政策創新主要包括經營農用地的創新利用、農村集體建設用地的創新利用、農民閑置房屋的流轉開發以及農村人才的創新引領。通過調動政府、市場和村集體3方力量,實現村莊的共建共享和可持續發展[1]。

1)農用地創新利用:入股發展設施農業,與高校或企業合辦設施農業基地。大力發展觀光農業、休閑農業、高效農業等。

2)集體經營性建設用地創新利用:基于西滍村緊鄰城市鎮區的特殊屬性,考慮在集體用地上建公租房,既創新了保障房的用地供應方式,降低了保障房供應成本,又解決了低收入群體的居住問題,也讓村民實現了可持續發展。這種村莊公租鄉居小院以短租、長租及眾籌3種方式經營。

3)農宅使用權流轉:基于西滍村未來發展旅游休閑、文化創意等產業的前提背景下,當有社會資金介入農房整體改造,使用權流轉和經營時,通過基層政府、村集體、社會資金3方共同介入、合理分工的做法,發揮規劃在整體改造中的引導作用,并且嚴格執行農宅改造的規劃許可制度。

4)培養農村人才引領:培育農村農民人才,帶領村莊致富發展。實施新型職業農民培育工程,一方面加強對農村帶頭人的培訓,提高其職業能力,發揮其領頭羊的作用,帶領村民致富;另一方面,培育當地村民,將從事休閑觀光、農村電商、民宿客棧等新業態的人員作為創業創新型職業農民重點培育對象,開展精細化培訓。

4 突出人文生態的特色村莊整治

4.1 人文特色的村莊整治

4.1.1 特色街巷整治改造

結合村莊風土人情,打造3條特色街巷,即體現傳統文化的泡桐花街、體現鄉土情懷的田園果巷以及體現魚米水鄉的西滍水街。

泡桐花街:延續原有街巷空間,使用傳統材料工藝,融入多樣化景觀元素,改善街巷界面,打造古樸雅致的街巷空間風貌。田園果巷:利用街巷閑置空間,以微田園和微果園的模式進行村民自主種植美化,打造農耕文化風貌特色街巷。西滍水街:依托現狀水系借鑒滍陽鎮水街格局,傳承漁村水鄉文化,集聚商業休閑、文化體驗等旅游功能,打造特色水街。

4.1.2 特色節點建設提升

深入挖掘村莊歷史文化資源,在進村主線上,沿西滍應河生態文化廊建設五大文化主題節點(應國懷古園、西滍水鄉園、書香覽勝園、水上漁舟園、九黎唱晚園),通過不同文化景觀小品的設計,展現西滍村多樣的歷史文化(古應國文化、農耕文化、滍陽文化、漁村文化、蚩尤九黎文化)。

4 .2綠色低碳的生態保護

4.2.1 生態技術運用

1)循環能源:利用太陽能等可再生能源以及垃圾分類循環處理技術,實現低碳環保的愿景,促進資源循環。(1)太陽能路燈:道路全部裝配太陽能路燈,外觀采用本土地域化設計;(2)垃圾分類:采用垃圾分類和回收利用技術,最大可能地回收再用。

2)海綿技術:遵循生態優先和低影響開發原則,將自然途徑與人工措施相結合,統籌自然降水、地表水和地下水的系統性,協調水循環利用各環節。(1)透水鋪面:主要道路采用麻石板及青石板輔以卵石、免燒磚及其他透水磚料作為主,街巷小路鋪裝也采用透水材料并通過紋樣設計體現地域文化元素。停車場采用植草鋪磚敷設。(2)排水溝渠:改造現狀溝渠,采用天然石料砌筑,加鋪土層培育水生灌木,鋪設鵝卵砂石防止土壤侵蝕。(3)微田園景觀:利用宅前屋后閑置地,種植蔬菜果樹等作物。(4)生態濕地:人工濕地種植大量種植當地具有吸收、吸附和富集作用的水生漂浮植物和挺水草本植物,在將雨水排入應河前完成雨水的過濾凈化,實現雨水循環。

4.2.2 水生態保護

水生態保護主要包括2方面:一方面,全方位建立村落污水體系,全村覆蓋污水管網,村落排水達到零排污狀態;另一方面,基于未來村莊發展旅游產業的考慮,建議濱水客棧自建污水處理裝置經處理后排入管道,旅游設施實現污水自處理。

5 實用性成果表達

規劃編制成果要做到好看、好記、好管。為更好地指導村莊規劃實施,對實用型的規劃成果框架體系進行了探索。村莊規劃編制成果由3部分組成,分別為技術性文件、公示性文件和實施性文件。技術性文件包含規劃說明書、圖紙和基礎資料匯編,用于規劃審查、報批和管理。公示性文件包含規劃主要圖紙及部分效果圖,設計成易懂的圖紙和文字,用于向村民公示。實施性文件由實施行動計劃表和圖解組成,用于村莊規劃實施。

6 結語

本文通過統籌村莊基礎資源,運用技術的手段,優化村莊“三生”空間,實現村莊多規合一,并針對村莊發展存在的問題,提出村莊建設的實用性方案,從產業創新發展、人文特色風貌整治、綠色低碳生態保護等方面解決問題,最終實現鄉村振興。