秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置方案研究

王九玲

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司咨詢公司,武漢430063)

1 引言

本文通過對秭歸港預測貨物品名、貨運量的分析,合理確定鐵路裝卸線規模,在物流園總體規劃框架下,結合地形地貌、運輸管理模式、裝卸作業流程、場地規模、工程實施難易程度等因素,通過多方案比選,提出合理的鐵路裝卸作業區布置方案。總結歸納出水鐵聯運物流園項目研究思路及流程,即分析貨物品名及貨運量,確定鐵路裝卸線規模;結合岸線長度、港池分布及用地資源,研究鐵路裝卸作業區布置,經多方案比選得出最優布置方案;根據港區裝卸機械類型及工藝流程,合理確定港口物流園總布置圖,為今后類似項目的設計和研究提供借鑒和參考。

2 概述

2.1 項目地理位置

秭歸港物流園地處湖北省秭歸縣秭歸港,既有茅坪作業區附近。秭歸港是三峽工程壩上庫首第一座縣城港,是長江航線上承東啟西的中轉樞紐港,是三峽庫區的始發港和終到港,是三峽大壩至重慶、武漢和上海長線旅游交通線上的重要旅游港口,是湖北省重點港口之一。翻壩高速公路直通港區,陸路交通方便。

2.2 港區現狀

秭歸港包括長江沿線的茅坪作業區、屈原作業區、歸州作業區、泄灘作業區、叱溪河的水田壩作業區、童莊河的郭家壩作業區、青干河的沙鎮溪作業區和香溪河沿岸的賈家店作業區。現有港口企業30余家,客、貨運泊位63個,貨物通過能力1.727×107t/a,旅客通過能力 4.80×106人次/a,滾裝車 1.15×106輛/a。規劃碼頭岸線24 240m,已用碼頭岸線長度10 879m。

2.3 功能定位

秭歸港物流園立足三峽,服務長江中下游,呼應漢渝,以三峽翻壩運輸和長江黃金水道為依托,以三峽翻壩高速公路、秭歸港物流園鐵路專用線為主要對外交通疏散通道,以滾裝運輸與長江港口水上運輸為突破口,帶動其他相關產業和延伸產業,發展為長江上的集倉儲、配送、農副產品加工、商品車轉運、應急轉運、信息平臺和綜合服務為一體的現代物流中心。建成后將極大地拓展秭歸縣城骨架,完善城市功能,對促進招商引資、強化項目帶動具有重要意義,經濟效益和社會效益明顯。

3 秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置研究

3.1 運量預測及貨物裝卸線規模

秭歸港物流園主要承擔翻壩轉運運量,同時與北岸翻壩鐵路存在競爭。以《翻壩運輸調查報告》[1]中的過壩運量預測值為基礎,根據南北翻壩物流園區基礎條件、發展規劃和目標,合理確定南北翻壩鐵路的分工[2],進而確定本項目承擔的翻壩運量[3]。分品名運量如表1所示。

表1 分品名運量表104t

表2 貨物進行分類及各裝卸線數量

根據分品名運量表,對貨物進行分類并計算各裝卸線數量如表2所示。

3.2 秭歸港物流園區規劃簡介

3.2.1 園區定位

以滾裝運輸與長江港口水上運輸為突破口,帶動其他相關產業和延伸產業,發展為長江上游翻壩運輸、倉儲、配送、農副產品加工、商品車轉運、應急轉運、信息平臺和綜合服務于一體的現代物流中心。

3.2.2 園區發展方向

港口現代物流:以港口為中心,把運輸、倉儲、配送、代理、流通加工等多個環節有機地結合起來,開展綜合性服務;強化商務中心功能,為用戶提供方便的運輸、商業和金融服務,充分利用現代信息技術與自動化技術,為港口物流過程提供良好的控制與管理,發展現代物流業。

區域翻壩物流:充分利用長江水位升高、航運條件改善的新優勢,加快三峽庫區港口、碼頭建設,與高速公路、鐵路等進行多式聯運,形成西部地區的東向出海大通道。在主要交通干線節點發展物流配送中心,大力發展第三方物流,培植一批大型物流企業。

延伸服務功能:充分發揮自身集疏運體系的優勢,積極拓展物流服務功能,由傳統的貨物運輸、中轉、倉儲向臨港加工、集裝箱業務、保稅倉儲等具有高附加值的物流功能延伸,培育現代化物流產業鏈和服務鏈,不斷促進物流業的規模化和集約化發展。依托現代信息技術,大力建設以港口物流為中心的信息交換和電子商務、電子政務平臺,有效實現港口和腹地乃至國內外資源地的信息交流與共享,提高物流服務效率和專業化、自動化水平,提升園區競爭力。

3.2.3 園區功能分區規劃

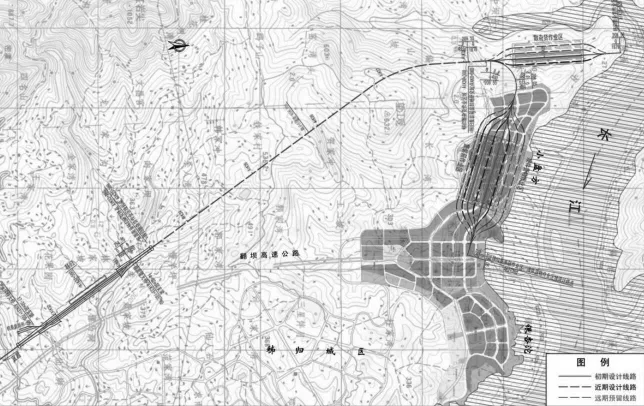

依據秭歸物流園區發展定位及規劃的功能,結合園區土地和岸線利用條件,并遵循物流流轉順暢的原則,園區功能分區布置規劃示意圖如圖1所示[4]。

圖1 園區功能分區布置規劃示意圖

3.3 秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置方案研究

根據秭歸港周邊地區地形地貌條件及產業園區規劃,在秭歸縣城西南聶家坡附近設秭歸站[5],負責各港區線路貨物列車的到發、取送等作業;靠近秭歸港區設集裝箱作業區、成件貨物作業區、散堆裝貨物作業區、油品作業區,負責鐵路貨車的到發及貨物換裝,其中,將對環境、安全影響較小的集裝箱作業區、成件貨物作業區設于港區核心,將對環境影響較大、安全要求較高的散堆裝作業區、油品作業區設于港區外圍蘭陵溪附近。

針對秭歸港鐵路裝卸作業區主要研究了3種布置方案[6]。

3.3.1集裝箱作業區、成件貨物作業區沿港區分散布置方案(方案 I)

港區支線自蘭陵溪散雜貨物作業區前方鐵路專用線引出后折向南,在小盤方設成件貨物作業區后,沿港灣向南延伸至銀杏沱設集裝箱作業區[7],如圖2所示。

該方案各作業區均布置在港口沿線、碼頭附近,方便船舶與鐵路之間的貨物轉運,為水鐵聯運無縫銜接創造了條件[8]。各類作業區集中布置,方便運營管理。同時,集裝箱、成件貨物、散堆裝貨物、油品作業區均布置在規劃物流園區的靠近碼頭一側,物流園區建設協調難度較小。

3.3.2 集裝箱作業區、成件貨物作業區集中小盤方方案(方案II)

港區支線接軌點與方案I相同,自蘭陵溪散雜貨物作業區前方鐵路專用線引出后折向南,在小盤方集中設置集裝箱作業區和成件貨物作業區,兩作業區橫列布置,靠近碼頭一側為成件貨物作業區、遠離碼頭一側為集裝箱作業區[7],如圖3所示。

圖2 方案I:集裝箱作業區、成件貨物作業區沿港區分散布置方案

圖3 方案II:集裝箱作業區、成件貨物作業區集中小盤方方案

該方案集裝箱和成件貨物作業區合并設置小盤方作業區用地寬度較大,咽喉布置復雜;集裝箱作業區距離碼頭(泊位)較遠,轉運成本高,難以實現水鐵聯運的短距離銜接;受地形條件限制,集裝箱和成件貨物作業區與港區及疏港公路規劃建設沖突較大、協調困難。

3.3.3 集裝箱作業區、成件貨物作業區集中銀杏沱方案(方案III)

港區支線自秭歸站北咽喉區引出后折向東南,穿過隧道,于翻壩高速公路出口附近通過,穿規劃的物流園區中心區后,至銀杏沱集中設置集裝箱作業區和成件貨物作業區,兩作業區橫列布置,靠近碼頭一側為集裝箱作業區、遠離碼頭一側為成件貨物作業區,如圖4所示。

該方案合并設置的集裝箱和成件貨物作業區占壓物流園核心功能區,建設協調困難;成件貨物作業區距離碼頭(泊位)較遠轉運成本高,難以實現水鐵聯運的短距離銜接;港區支線工程量較大,對疏港公路干擾較大、安全隱患大;銀杏沱作業區用地寬度較大,咽喉布置復雜。

圖4 方案III:集裝箱作業區、成件貨物作業區集中銀杏沱方案

3.3.4 綜合評價及推薦意見

1)從與城市發展規劃協調方面分析:方案I各作業區分類布置在物流園區臨靠港口碼頭一側,避開了物流園核心區域,對物流園區整體規劃影響較小,建設協調難度小;方案II、方案III分別合并設置的集裝箱及成件貨物作業區需集中占用物流園區一翼,尤其是方案III需占用物流園區核心區域,并與疏港公路平面交叉,干擾較大,對園區規劃影響較大。

2)從水鐵聯運便捷性分析:方案I各作業區均臨靠港口碼頭布置,水鐵轉運便捷、作業方便;方案II集裝箱作業區距離碼頭(泊位)較遠、方案III成件貨物作業區距離碼頭(泊位)較遠,轉運成本較高、作業較復雜。

3)從鐵路運營管理方面分析:方案II各作業區相對集中地布置在秭歸港上游沿線,方便管理;方案I、方案III各作業區相對分散,鐵路運營管理條件稍差。

4)從工程難易程度上分析:方案I、方案II中港區支線位于港灣沿線,地面經平整后較平坦,線路工程簡單,投資省。方案III中港區支線需要以隧道形式穿過山體,隧道長約2km,工程較復雜,投資較大。

綜上所述,本次研究推薦對秭歸物流園區的規劃影響較小,水鐵聯運便捷,運輸管理方便、工程實施相對容易的方案I。

4 研究結論

秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置采用集裝箱作業區、成件貨物作業區沿港區分散布置方案(方案I)是可行的。該方案與園區規劃銜接較好,技術經濟合理,工程易實施,下階段應結合港區碼頭泊位及裝卸工藝流程對鐵路裝卸作業區進行局部優化,以整合裝卸機械及堆場使用,提高作業效率。秭歸港物流園距離最近的接軌站宜昌南站約40km,沿途山高谷深,地形復雜,修建鐵路成本高昂,現有翻壩貨物主要通過高速公路運輸,園區規劃初期未考慮水鐵聯運功能,秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置研究,為物流園打開了水鐵聯運的窗口,園區規劃據此進行調整,增加鐵路裝卸作業區,未來隨著鐵路建設的發展,水鐵聯運功能將極大地提高港區作業效率,為港區發展插上騰飛的翅膀。

公鐵、水鐵等多方式聯運歷來是運輸組織的重難點,在物流業迅猛發展的今天,鐵路裝卸作業區的接軌方案和布置形式更是綜合物流關注的焦點。本文通過對秭歸港物流園鐵路裝卸作業區布置的研究探討,提出開展物流園布置方案設計的研究思路及技術路線,即:首先,對港區貨物品名、貨運量進行分析,合理確定鐵路作業區裝卸機械類型及裝卸線規模;其次,根據港口岸線長度、港池分布及港區用地資源情況進行鐵路裝卸線布置;接著,通過多方案比選,提出合理的物流園鐵路裝卸作業區布置方案;最后,根據港口裝卸機械類型及工藝流程,合理確定水鐵聯運作業流程、公用堆場分布等,并據此確定港口物流園總布置圖。以上研究方法及研究結論,不僅對秭歸港物流園區的建設和發展起到了極大的促進作用,也可為今后類似項目的設計和研究提供借鑒和參考。