新生兒黃疸非結合膽紅素及血清白蛋白檢測的應用療效分析

賈舒婷

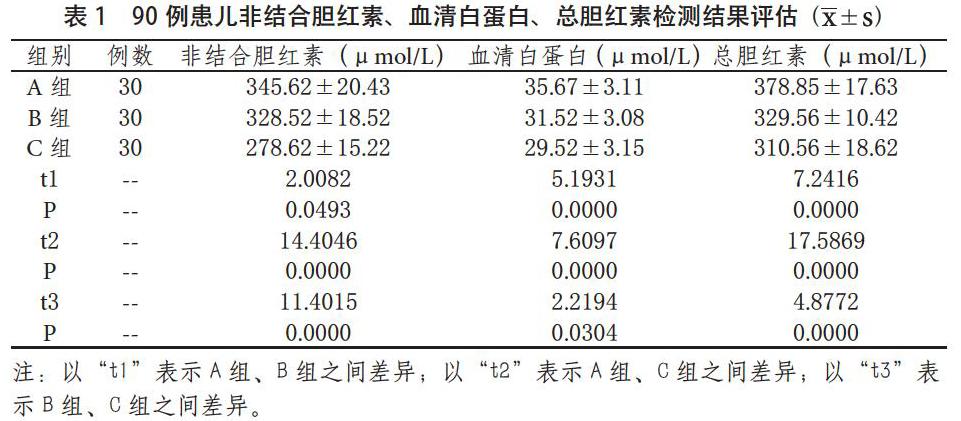

【摘 要】目的:研究非結合膽紅素及血清白蛋白檢測在新生兒黃疸預測中的價值。方法:納入本院(2017年04月-2018年04月)接收的新生兒黃疸患兒(n=90)作為研究對象,以病情嚴重程度為基準,分為A組(n=30,重度)、B組(n=30,中度)、C組(n=30,輕度),對90例患兒非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素評估。結果:非結合膽紅素:A組高于B組、C組,P<0.05。血清白蛋白:A組高于B組、C組,P<0.05。總膽紅素:A組高于B組、C組,P<0.05。結論:非結合膽紅素及血清白蛋白檢測在新生兒黃疸預測中的價值顯著,可作為臨床診斷指標。

【關鍵詞】新生兒黃疸;非結合膽紅素;血清白蛋白;總膽紅素

【中圖分類號】R722.1【文獻標識碼】A【文章編號】1005-0019(2019)23--02

新生兒黃疸為胎兒出生28天內所出現的黃疸癥狀,該疾病在早產人群中發病率較高,以皮膚、黏膜、鞏膜組織黃染為臨床表現,臨床將其分為生理、病理兩種,前者隨著出生時間延長會自行消退,后者病理性黃疸無法自行消退,若不及時進行治療,一旦膽紅素進入腦組織內,便會誘發核黃疸,影響新生兒神經、智力等的發育[1]。故臨床需及早實施診斷、治療,既往診斷新生兒黃疸多將膽紅素作為主要指標,其不僅操作較為簡單,且檢測結果可清晰顯示經皮膽紅素值與微量血膽紅素值之間的相關性,但受患兒部位皮膚厚薄、膚色等的影響,其誤診率較高,故僅可作為疾病篩查指標,非結合膽紅素為機體不與葡萄糖醛酸結合的膽紅素,血液中非結合膽紅素一旦升高便可誘發黃疸,本次選擇90例新生兒黃疸患兒,實施非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素檢查,評估其檢測結果,現匯總課題研究資料:

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入本院(2017年04月-2018年04月)接收的新生兒黃疸患兒(n=90)進行研究,分為3組(病情嚴重程度),即每組30例樣本。

A組:男(n=18)、女(n=12);日齡:1-6(平均:3.2±2.0)天;B組:男(n=17)、女(n=13);日齡:1-8(平均:4.0±2.8)天;C組:男(n=16)、女(n=14);日齡:1-7(平均:3.8±2.5)天。對比3組(n=90)基礎資料,P>0.05,可比。

1.2 方法

采集納入研究90例患兒空腹靜脈血,待血液采集結束將其放置于抗凝試管,送往實驗室進行檢測,借助生化分析儀對非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素檢測[2]。

1.3 統計學方法

SPSS22.0,計量資料用t進行檢驗、平方差[()]進行表示,計數資料以卡方()進行檢驗、百分數(%)進行表示,2組數據資料,以P值區間(P<0.05)表示統計學差異。

2 結果

90例患兒非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素檢測結果評估,詳見表1。結果:A組非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素高于B組、C組,P<0.05。

3 討論

臨床誘發新生兒黃疸因素較為復雜,有研究資料顯示,膽紅素濃度偏高是誘發新生兒黃疸的主要原因,主要由于膽紅素可對機體內代謝產物進行清除,還可加速機體形成代謝,產婦分娩過程中,會誘發胎兒體內膽紅素水平升高,避免器官組織損傷,但膽紅素水平一旦超出正常范圍,便會危及人體安全[3]。

機體膽紅素代謝異常為誘發新生兒黃疸的主要原因,血清中膽紅素以非結合膽紅素、結合膽紅素、游離膽紅素、deita膽紅素4種形式存在,后兩者在血液內含量較少,臨床檢測較為困難,前兩種形式在血液內含量較多,故臨床檢測價值較高。研究結果:A組非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素高于B組、C組,故證實隨著病情加重,非結合膽紅素、血清白蛋白、總膽紅素水平持續升高,分析:臨床有資料顯示[4],游離膽紅素濃度可準確評估新生兒病情嚴重程度,該指標檢測較為困難,但可通過對非結合膽紅素水平的評估,對游離膽紅素濃度判斷,從而對病情嚴重程度進行評估,主要由于游離膽紅素可透過血腦屏障,誘發腦組織損傷,故一旦游離膽紅素水平升高,便會增加對機體的損傷,誘發新生兒黃疸,故可將非結合膽紅素、血清白蛋白作為預測新生兒黃疸的指標。

綜合上述,臨床可將血清白蛋白檢測和非結合膽紅素聯合檢測作為預測新生兒黃疸的指標,為臨床醫師診斷提供參考價值,促進其疾病早日康復。

參考文獻

王夫彥.對新生兒黃疸患兒進行血清白蛋白檢測和非結合膽紅素檢測的臨床意義[J].當代醫藥論叢,2015,13(23):172-173.

梅國花,方斌豪,孫書麗,等.新生兒黃疸非結合膽紅素及血清白蛋白檢測的應用價值分析[J].中國婦幼保健,2015,30(15):2369-2371.

董凱.血清白蛋白、非結合膽紅素檢測新生兒黃疸的臨床價值[J].臨床合理用藥雜志,2015,8(13):133-134.

李清霞.血清白蛋白、非結合膽紅素對于新生兒黃疸的臨床應用價值[J].黑龍江醫學,2015,39(01):56-57.