杠桿率上漲的內在機理

張明源 薛宇擇

摘? ?要:本文利用BIS數據庫中11個發達國家和地區的杠桿率數據探討了杠桿率的增長與經濟轉型的關系,為我國宏觀杠桿率自2009年起的快速上漲尋找原因。本文發現各國在跨過經濟轉型元年后的杠桿率都存在不同幅度的跳躍上升現象,說明從制造到服務的經濟轉型造成的需求結構變化和需求收入彈性變化短期內會提升杠桿率。但是各發達國家和地區服務業發展不受限,經濟平緩轉型,使得杠桿率增長在5年內均趨于平緩。該現象對于我國應對杠桿率上漲的策略提供了借鑒:實現“去杠桿”戰略應該從促進結構發展平衡入手,減少對服務業的管制政策,促進服務業供給的快速增長。

關鍵詞:經濟轉型;私人非金融杠桿率;國際比較

中圖分類號:F830? 文獻標識碼:B? 文章編號:1674-2265(2019)08-0040-06

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2019.08.006

一、背景與理論機制

全球金融危機以來,我國杠桿率上升問題得到多方關注。債務問題與金融系統穩定息息相關。債務來自融資,融資用于投資,而投資是我國保持經濟增長的重要手段。大規模信貸擴張和強有力的投資雖然保證了一定的經濟增速,但是也使得我國杠桿率水平快速上升。根據BIS數據,截止到2018年第三季度,中國的非金融部門杠桿率水平達到252.7%,而同期G20國家的非金融杠桿率為232.6%,發達國家水平為264.1%,發展中國家僅為179.2%。我國非金融杠桿率總體處于中上水平。

針對我國杠桿率的快速攀升,很多學者對其根源做出判斷:高儲蓄支撐的投資導向型增長模式以及FDI推動下的大規模“雙順差”為杠桿率上升提供了資金支持,財政分權和地方政府的錦標賽模式激發了當地國有企業或者地方平臺作為投資主體,把大量資金投向基建、化工等長期項目,進一步提升了政府和產能過剩的國有企業的負債水平(紀敏,2017)。還有學者認為投資效率快速下降和GDP平減指數過低也是杠桿率上升的原因(張斌,2017)。

杠桿率的上升是一個長期現象,據觀察世界上絕大多數發達國家在經濟發展的過程中都存在杠桿率上升的現象,且對于中國而言,高儲蓄率、高政府投資從改革開放之初就是我國的特色。但是后金融危機時代我國杠桿率上升有著獨特的階段特性,單純對杠桿率的分解不能完全解釋杠桿率快速上升的內在原因。

我國在后危機時代的獨特經濟背景解釋了為什么債務的上漲帶來了更低的真實經濟增長,使得杠桿率上升。我國自2010年起,人均GDP達到8032國際元,基于國際經驗,正式達到了從制造業向服務業轉型的門檻值(Herrendorf,2014)。庫茲涅茨最早提出隨著國家的經濟發展,其產業結構也存在變遷過程。當國家發展到一定水平的時候,就會出現支柱產業從制造業向服務業的經濟轉型過程。在經濟轉型時代,居民的最終消費對工業品的需求增速低于對服務業產品的需求增速,從而導致工業品投資相對于服務業投資減少。對醫療、衛生、公共管理等產品的相對需求增加是經濟轉型時期的重要特征。如果伴隨需求結構的變動,供給結構無法及時調整,那么供求不匹配就會造成進一步的產業扭曲及增長遲緩。這種供給調整不及時可能由于技術或者人力資本問題,更可能是由于政府政策決定的。這種扭曲短時期內可能無法被改變,所以很多中國現階段問題可能就和經濟轉型的現狀有關。

張斌(2017)率先提出杠桿率的上升和經濟結構轉型的關系。可以從三個基本事實入手分析我國杠桿率上升與經濟轉型的典型事實:

第一個事實,目前不管從增加值比例還是就業占比來看,我國正在經歷制造業向服務業的轉型(張斌,2015),我國已經度過人均GDP8000—9000國際元的轉型門檻,進入到轉型時期,需求結構變化,工業品增長逐漸落后于可支配收入的增長已經是一個典型事實。

第二個事實,當居民轉向服務業的時候,服務業部門的供給存在限制或者管制,使其無法與服務業的需求增長相匹配。一方面,隨著人均收入的增長,人們增加對高端服務業產品的需求。而高端服務業對人力資本提出了更高的要求,短時間內可能并沒有達到標準的人力資本進入高端服務業,造成供給不足。另一方面,服務業可能面對更嚴格的管制。政府“父愛式”的管制以及服務業對信息透明度的更高要求,使得服務業的發展存在抑制。

第三個事實是服務業的高額需求增長與價格上升存在脫節。由于服務業存在管制,使得服務業供給低于需求時造成的價格上升體現在其他物品上,比如房地產。如今“學區房”的天價就是人們對凝結在房產上的教育服務的追求。服務的供求不匹配,使得與服務相結合的產業價格也存在扭曲。

結合上述三個典型事實,情景案例可以更直觀地解釋經濟現象。假設制造業和服務業分別產出100個單位,均衡產出為200。均衡產出的消費都來自借貸。那么債務率為100%。當達到一定發展水平后,經濟進入轉型階段,人們的消費偏好發生變化,對服務的需求從原先的100單位升為150單位,而制造業產品則降為50單位。此時由于服務供給受限,服務業與制造業的供給仍然各為100。此時,服務業的需求增加卻沒有得到供給的補充,由于服務業價格受到管制,價格傳導到其他相關產品——如房地產,此時均衡產出為150,而債務為200,杠桿率為200/150[×]100%=133%。說明當其他條件不變,服務業供給存在限制的時候,單純的經濟結構轉型就會使杠桿率快速上升。還有一種情況,如果為了使制造業維持供求平衡,那么100單位的制造業產出,在新的偏好結構下需要借貸400單位的最終消費才能消化。此時的杠桿率就劇烈上升到400/200[×]100%=200%。

以上的情景分析表明,當經濟結構轉型時,杠桿率可能會上升,但是這個典型事實是否可以由國際經驗相互佐證還需要進一步分析。本文利用11個發達國家和地區的經濟發展和杠桿率的變化軌跡觀察經濟轉型對杠桿率的影響,為我國經濟轉型時期的相關策略提供新認識。

二、國際經驗觀察

(一)數據說明

根據張斌(2015)的研究,國際上有11個國家和地區經歷了典型的經濟結構轉型,分別是美國、英國、德國、法國、意大利、加拿大、澳大利亞、西班牙、中國香港、韓國和日本。根據Herrendorff(2014)的經濟轉型標準可得以上國家和地區的轉型時間。我們將根據各國和地區的轉型時間比較分析轉型時期的杠桿率變化。

現有最受到認可和關注的杠桿率數據就是國際清算銀行對世界上52個國家和地區的測算數據。該數據從1951年開始測算至今,由于測算標準統一,非常適合進行跨國和地區比較。我們常說的杠桿率一般指非金融部門杠桿率。由于金融部門依賴杠桿而經營,所以本文討論國家和地區杠桿率時只關注非金融部門杠桿率。非金融部門杠桿率由兩個部分組成:政府和私人非金融部門。而私人非金融部門則由非金融企業和家庭兩部分組成。政府、企業、家庭的杠桿率共同組成一個國家的非金融部門杠桿率。本文將在數據可得性的基礎上,從非金融部門杠桿率開始比較并進行逐步分解。由于部分國家和地區的非金融部門杠桿率數據不可得,本文直接基于私人非金融部門杠桿率討論。最后納入討論的杠桿率為:私人非金融部門杠桿率、私人非金融部門杠桿率(銀行貸款部分)、非金融企業杠桿率、家庭杠桿率①。

(二)國際比較

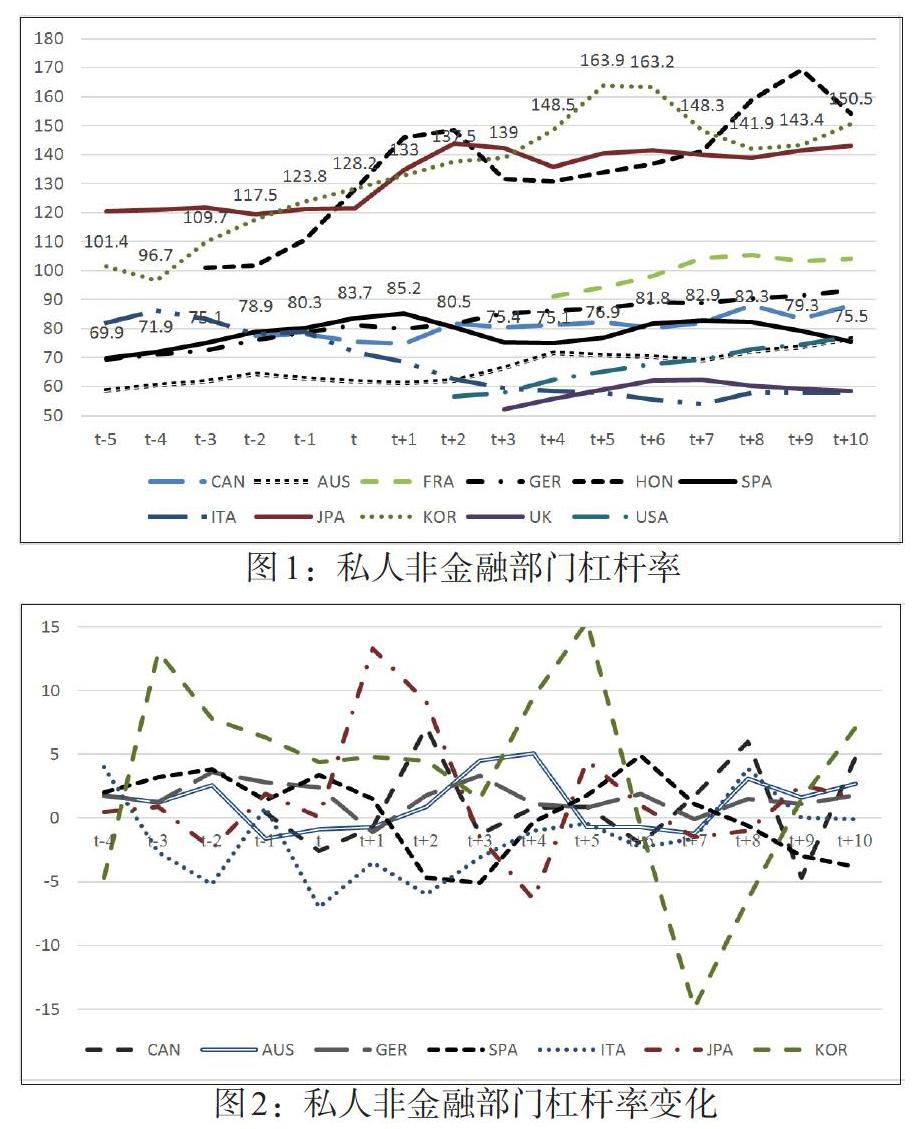

1. 私人非金融部門杠桿率。我們把轉型元年設為t,分別觀察轉型前5年和后10年的杠桿率變化②。通過圖1可以看出11個完成經濟轉型國家和地區的杠桿率在觀察期間內都存在上升趨勢,但具體年份變動存在異質性。國家和地區樣本大致分為兩個區域:亞洲地區韓國、日本和中國香港的杠桿率均在100%以上,且波動明顯比其他歐美發達國家要劇烈。而西方諸國的杠桿率在觀測期內均低于100%水平,且并沒有劇烈波動。一個國家在平穩發展的過程中,杠桿率理論上也應該保持一個平穩水平,例如西班牙在觀測的15年期間,其杠桿率十分平穩,圍繞均值78%左右呈4%的方差波動③。而日本和韓國杠桿率的方差,均大幅超過了西方國家水平。通過對圖1的觀察發現,在轉型元年前后,各國和地區的杠桿率均發生變動,只是變動存在異質性。如亞洲國家和地區在t年后的經濟轉型時期杠桿率飛速上升。西方國家④則沒有體現出快速上升的態勢。除意大利、西班牙以外國家的杠桿率在步入經濟轉型時期后均有小幅上漲,意大利、西班牙的杠桿率則在渡過轉型門檻年份后呈現先下降再上升的態勢。單純的杠桿率水平比較不明顯,并沒有體現出較強的規律性,我們將引入差分變化圖來進一步說明。

如圖2所示,除西班牙和意大利,各國和地區在轉型后的私人非金融部門杠桿率均為正向變動,且變化規模在時間t年或者其后的3年內都有較大幅度跳躍,然后再趨于平穩。韓國的情況比較特殊,韓國的杠桿率在轉型后巨幅跳躍后又巨幅回落,這是由于韓國的轉型年份是1992年,其轉型后的5年后就爆發了亞洲金融危機,該危機嚴重打擊了韓國經濟,使韓國的杠桿率變化也出現大幅波動。西班牙和意大利在轉型t期后的杠桿率存在連續3年負向變動,但是值得注意的是,其負向變動速度也是波動減緩的狀態,從方向上看也存在經濟轉型后杠桿率上升的現象。至轉型4年后,杠桿率變動也趨于穩定。

通過對杠桿率差分處理后,我們觀察了各發達國家和地區在轉型后杠桿率變動的速度發現,各國和地區在步入轉型門檻后的杠桿率變化存在一定的規律性:一方面,各國和地區的杠桿率均有不同幅度的跳躍上升,說明各國和地區的私人非金融杠桿率會因為經濟結構轉型出現大幅度攀升。結合上文的理論機制,說明經濟轉型造成的工業增加值的減速或者制造業投資的降速使得GDP增速降低。當杠桿率分母的增速低于分子的增速時,杠桿率就會迅速攀升,圖2中t期至t+3期0基準線以上的陡峭曲線就表明了這點。另一方面,除韓國受金融危機影響外,其他國家和地區的杠桿率在轉型初期跳動后,就步入了平穩階段。該現象表現在圖2中就是圍繞0基準線上下5%以內的小幅波動,說明各國和地區的經濟轉型逐漸平穩。在理論機制部分,經濟轉型對杠桿率的影響是建立在服務業發展受限的條件下,當服務業供給受到抑制的時候,就會催生杠桿率的持續提高。需求結構轉型后工業品需求收入彈性的降低,使得勞動收入降低,面臨債務—通縮的窘境。而圖2中國家和地區并沒有出現杠桿率的快速提升,說明資源得到合理應用,使得各國和地區杠桿率較為平穩。

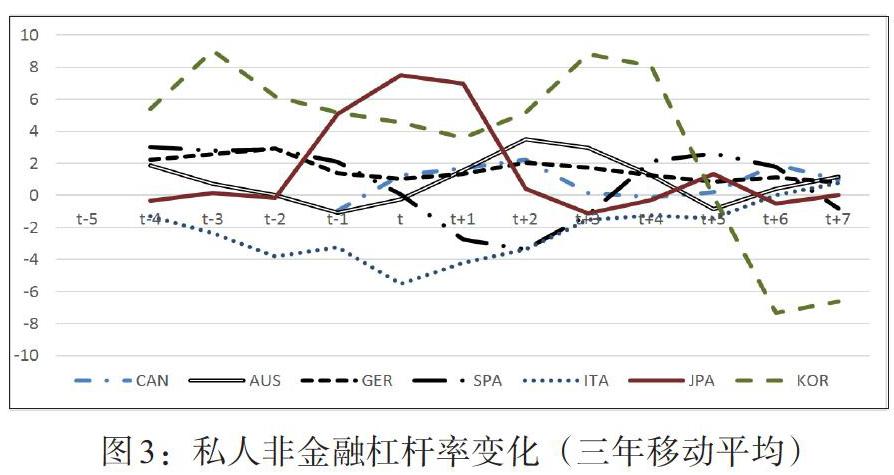

考慮到步入經濟轉型階段后,杠桿率的變動可能會出現遲滯或者統計的延誤,造成杠桿率變動波動性異常。對杠桿率的變動進行三年移動平均處理,降低杠桿率變動的遲滯和誤差影響,進一步觀察經濟轉型與杠桿率的關系。

圖3是經過三年移動平均后的杠桿率變動情況。可以看到除了意大利和西班牙以外的國家和地區杠桿率表現出與圖2相似的特征:跨過轉型時期t后,各國和地區的杠桿率均呈現跳躍上升后趨于平緩。各國和地區在經濟轉型元年和未來的3年內均出現了一次杠桿率的跳動,這和圖2的結論一致,只是跳動的幅度較圖2結論平滑很多,這證明杠桿率在經濟轉型時期會發生變動的結論是穩健的。同時,除韓國受金融危機影響外,其他國家和地區的杠桿率在跳動后回歸平穩的趨勢也十分明顯,這與圖2的結論也保持一致。各發達國家和地區能保持私人非金融杠桿率的穩定得益于服務業的大發展,在制造業受益于技術進步生產率提高以及人們轉向服務消費時,各國和地區抑制了均衡產出的大幅波動。意大利和西班牙在轉型時期實現了經濟的快速增長,GDP增速快于杠桿率的增速。從圖3看出,兩國的杠桿率變化在轉型后的7年中長期保持負向變動,波動幅度很小。兩國的表現說明GDP增速是影響杠桿率的關鍵,任何影響真實GDP增速的因素變化都會影響杠桿率的變化。

2. 杠桿率分解討論。私人非金融部門杠桿率是私人非金融總信貸/國民生產總值計算而來。我們把分子進一步縮小為私人非金融部門銀行信貸,探討銀行信貸支撐下的私人非金融部門杠桿率的變化情況。

圖4是私人非金融部門杠桿率(銀行信貸部分)的差分變化圖。與上文的分析類似的是亞洲地區的兩個跨過轉型門檻的國家⑤的杠桿率變化和西方國家表現出很強的異質性。西方國家的私人非金融部門來自銀行信貸的杠桿率在整個觀測期無劇烈波動。相反,日本和韓國的銀行信貸私人非金融部門杠桿率在時期t后都呈現較大的正向增長且存在大幅跳動。如日本在t+1年的杠桿率就出現跳躍后趨于穩定,而韓國的杠桿率持續增長,直至金融危機爆發后跌入谷底。重點關注日本發現,日本的銀行信貸的私人非金融杠桿率變動與圖2中日本私人非金融杠桿率的變動情況相吻合。說明在轉型后,日本銀行對私人非金融部門的信貸規模提高。這說明在經濟轉型時期,日本央行營造了寬松的信貸政策環境,與張斌(2017)的觀點相一致,寬松的信貸環境刺激了總需求,從而帶動了對工業品需求的增長。雖然經濟轉型的需求收入彈性變化會壓制工業品需求增長對真實GDP增長的促進作用,但終究還是會起到提高總購買力、促進GDP增長的作用,這也使杠桿率變動趨于平穩,保持在合理的范圍內波動。

進一步討論家庭部門杠桿率受經濟轉型的影響。居民債務增長的來源之一是貸款消費,比如買房子。如果房價快速增長,就會催生居民杠桿率快速上漲。如張斌(2017)所證明的一樣,居民的房地產抵押債務與企業債務相比更容易引發經濟危機,需要進一步的觀察。

由于數據的可獲得性,只有意大利、日本、韓國的杠桿率數據分別覆蓋了各國和地區轉型前后。我們發現除了韓國受金融周期的影響外,日本和意大利的居民杠桿率圍繞0基準線變化不超過3%,說明居民杠桿率在轉型觀察周期內保持穩定。經濟轉型影響的可能并不是家庭部門的杠桿率。

3. 基于日本的討論。我國在2012年也跨過了轉型門檻,進入經濟轉型時期。近幾年的杠桿率上漲,GDP增速的下降是重要原因,日本的情況對我國有借鑒意義。

加入日本的宏觀杠桿率分解——非金融企業杠桿率指標,一并討論日本杠桿率和經濟轉型的關系。圖6顯示:其一,日本的私人非金融部門杠桿率水平值在轉型元年(1970年)后出現明顯上升后趨于穩定;其二,家庭部門的杠桿率在轉型觀察期內一直保持穩定;其三,日本三種杠桿率的變動特征保持一致性,在t+1年處都出現了幾乎相同幅度的上漲,在t+2年至t+4年時期,杠桿率處于下降態勢,其后也保持相同變化特征。這說明企業債務受到了經濟轉型的影響。經濟轉型造成的對工業品和服務的需求收入彈性的變動影響了二者的需求。由于服務業供給的短時期剛性,大量的信貸進入工業領域,但是由于需求下降造成企業的均衡產出下降,出現產能過剩或者債務攀升,沒有促進GDP增長,從而拉高了非金融企業的杠桿率。而銀行信貸杠桿率也是同期變化,可以看出日本政府當時實施寬松的貨幣政策。大量的銀行信貸作為宏觀經濟的穩定劑進入企業,提高購買力水平,為消化工業品需求、緩解債務—緊縮的惡性增長循環起到了積極作用,后期杠桿率的穩定體現了該政策效果。

4. 我國杠桿率與國際經驗。由圖7看出,在經濟轉型門檻年份之后,我國的杠桿率一直處于快速上漲的過程且波動劇烈。除家庭杠桿率穩定小幅上升外,非金融企業的杠桿率快速波動。

經濟轉型開始后的2011年第3季度到2013年第1季度,非金融企業杠桿率跳躍升高,和其他經濟轉型國家和地區呈現相同的特征。不同的是我國的杠桿率變化并沒有在幾年之內趨于穩定,而是仍出現5%幅度的波動上漲。得益于“去杠桿”戰略,杠桿率的增長波動幅度在2016年第3季度開始降低,甚至在2017年出現了負增長的情況。

寬松的信貸政策導致非金融企業債務的提升,如果沒有伴隨一致的均衡產出增加,生產出的產品作為過剩產能堆積就會對經濟增長造成巨大負擔。日本央行實行了寬松的貨幣政策,這些貸款進入急需資金的行業,刺激了經濟增長,從而降低了杠桿率的增速。我國2008年以后一度保持寬松的政策環境,造成了杠桿率的持續升高,這是因為貸款并沒有得到有效利用造成的。據李揚(2018)測算,我國國有企業的非金融企業債務貢獻比重自2015年起持續保持上升趨勢。由于我國的國有企業大多為資本密集型行業,而且大多存在資本利用效率低等問題,產能過剩也是大多出現在這些行業。大量的貸款進入這些行業造成工業品過剩,降低經濟增長速度,進而使得杠桿率上升。而2010—2014年國內企業人民幣貸款中,大型國有控股企業占大型企業貸款的平均比例為 70.2%,中型國有控股企業占中型企業貸款的平均比例為 39.71%,小型國有控股企業占小型企業貸款的平均比例為 29.9%。這樣的現實支撐了非金融企業杠桿率上升的機理。

三、結論與建議

本文利用11個國家和地區的數據探討了經濟轉型對杠桿率的影響。需要指出的是,簡單的國別比較很難得出穩健的結論并證明經濟轉型對杠桿率的影響是穩健的,因為各國和地區有獨特的金融體制和結構,會對其杠桿率的變化產生不一樣的影響。對于我國在金融危機后的杠桿率上漲很難繼續用過去的原因解釋:如廣義貨幣增速的下降低于GDP增速下降;國企和地方的預算軟約束等。我國進入經濟轉型時期,從制造業到服務業的經濟轉型才是背后的原因。本文利用BIS國別數據觀察發現,不論是否還有其他因素影響,各發達國家和地區在從制造業到服務業轉型的過程中確實都出現了杠桿率的短期快速波動上漲,需求結構的變化客觀上提高了杠桿率。家庭部門不是造成上漲的原因,但是私人非金融部門銀行信貸和非金融企業杠桿是其背后上漲的原因。各國和地區在轉型后的第5年杠桿率逐漸趨于穩定,這其中可能是由從制造業到服務業的平穩轉型造成的。

從長期來看,非金融企業的杠桿率是值得關注的主題。“去杠桿”政策出臺也是為了降低非金融企業的杠桿率。但是杠桿率過高的背后真實原因需要被正確認識。從國際經驗來看,從制造業到服務業短期內會抬高杠桿率,但是在幾年內杠桿率的增長也會趨于平穩,這是由于經濟平穩轉型導致的。解決杠桿率過高的問題,歸根到底是要解決結構發展不平衡。只有有效地提高服務業供給,開放服務業市場和要素市場,促進從制造業到服務業的平穩轉型,才能有效解決制造業—服務業扭曲造成的杠桿率問題。

注:

①政府杠桿率20世紀90年代才開始統計,數據缺失嚴重,不予討論;非金融企業杠桿率討論個別國家和地區。

②存在國家樣本不全的情況。美國、英國、法國、加拿大缺失轉型前樣本。

③數據均為年度數據計算所得。

④英國、美國和法國由于缺失轉型前樣本,此處結論不包括此三國。此三國后續數據缺失呈現相同特征,結論單獨討論。

⑤由于中國香港體量小,數據擾動大,此處剔除不討論。

參考文獻:

[1]張斌,何曉貝,鄧歡.不一樣的杠桿——從國際比較看杠桿上升的現象、原因與影響[J].金融研究,2018,(2).

[2]張斌. 從制造到服務[J].比較,2015,(3).

[3]張斌.結構轉型視角下的去杠桿與穩增長[N].21世紀經濟報道.

[4]李揚,張曉晶,常欣,劉磊.中國杠桿率趨穩,結構有所改善[J].中國經濟報告,2018,(1).

[5]紀敏,嚴寶玉,李宏瑾.杠桿率結構、水平和金融穩定——理論分析框架和中國經驗[J].金融研究,2017,(2).

[6]高善文.中國企業部門杠桿率之謎[J]. 清華金融評論,2018,(5).