戒“網癮”,可以從體育開始

劉映海

“互聯網+”時代,“網絡已經成為人們日常生活中不可或缺的新溝通渠道與生活空間了(比爾·蓋茨)”。人們在享受網絡帶來的便捷交互功能的同時,也受到了它弊端的影響,其中尤以“網癮”最為普遍。“世界上最遠的距離是你坐在我對面,卻在低頭玩手機”,形象地描述了網絡對人們交往方式、生活模式的影響。在這當中,對網絡最為適應并被稱為“網絡世代(Net Generation)”的中學生受到其影響和沖擊最為明顯,“網癮”問題成為影響中學生健康成長的主要問題行為之一。由于“網癮”而導致自殺、傷人、殺人等悲劇屢見報道,而由于“網癮”而造成的冷漠、焦慮、自閉等現象更是比比皆是。流行病學調查顯示,“網癮”的發生率很高,多項調查顯示的發生率在10%-17%之間。這是因為中學生極易受到網絡的誘惑。“網癮”學生在網絡中既會接觸到未經教師篩選過的影響正確認知的知識,也會沉迷于網絡而發生無節制的上網行為,后果就是中學生的生理、心理和社會功能發展均受損。

一、為什么會發生“網癮”

研究者在不斷實踐的過程中,漸漸認識到大多數中學生的“網癮”并非“網癮癥(網癮癥現在被認為是精神疾病)”。其“網癮”的行為只是一種消極應對方式,是中學生在追求情感與歸屬需求、尊重需求和自我實現需求過程中產生的應對方式偏差。第一個提出網絡成癮概念的美國學者Goldberg就認為,“所謂的網癮,其實只是一種表面現象,它是個人不能很好地化解生活壓力與煩惱的消極表現(Goldberg,2003)”。

處于青春期的中學生是從幼稚走向成熟的重要轉折時期,是成長中的“危機期”“過渡期”,其在心理上產生成人感,渴望新的社會角色,希望獲得社會認可。然而,其認知發展、情緒調控、社會經驗尚處于不成熟階段,易出現自我發展困惑。教師對這一時期的學生都比較“頭疼”,“輕不得、重不得,輕則不聽、重則叛逆”。但換位思考,其實中學生也挺“悲催”,“兩點一線”的生活、“壓力山大”的學習、“渴望認可”的需求、“過分敏感”的情感、“無處宣泄”的情緒都集中壓在身上,讓他們有些“不知所措”。

當然,大多數中學生能夠在教師和家長的正確引導下順利度過這一階段,但有些學生卻發生“網癮”問題。多項實證研究成果表明,“網癮”的發生有著生活事件的影響,如家庭關系失衡、壓力性生活事件、同伴關系不佳等。一旦出現這些“應激源”,中學生往往“茫然而不知所措”,進而逃避并消極應對。這時互聯網虛擬性(匿名)、互動性(便利)和去抑制性(逃避現實)的優點就凸顯出來了,中學生可以輕易地在互聯網中實現自尊、愉悅滿足感、成就感,其負性情緒得到宣泄,心理需求得到滿足。從這個角度說,中學生的上網行為可以理解為自我心理調適過程。只是這種心理調適是虛擬的,不能轉移到線下,—旦下線,其心理不適就再次出現。所以,只有反復上線或逐漸加長時間,逐漸成癮。

二、體育干預“網癮”的理論基礎

學界的多項研究成果顯示,體育可以引發積極的心理和情緒體驗,體育能提高青少年的自尊水平,降低青少年的應激反應,改善心境狀態,降低青春期學生焦慮水平,有效防治抑郁,提高人際交往能力。總之,體育作為一種積極的應對方式能有效促進參與者的心理健康。

對“網癮”中學生而言,需要的是一個可以調適心理不適的場域。在這一點上,互聯網和體育場域有相同或相似點,它們都在一定程度上體現虛擬社會的特征,互聯網構建的虛擬社會和體育場域形成的運動生態都是“社會縮影”。這兩個環境均提供了一個良性競爭的模擬場景,參與者需要先選擇一個“角色”,然后定位工作任務(游戲打怪或體育競技),再掌握一定的技能(游戲技巧或運動技術),按照一定的規則進行活動(通關或比賽),在失敗后均可以不承擔責任(重啟或重賽),并在活動過程中獲得心理愉悅。

不同的是體育場域是具有虛擬特征的真實存在。在這個“虛擬社會”中,有競爭、有妥協,有合作、有擔當,有隊友、有對手,有成功、有失敗,有喜悅、有沮喪,有愛、有恨,而且這些都是可感覺到的“真實”。參與者在體育活動過程中,其負性情緒得到了宣泄,心理需求也得到了滿足。因此,體育應該是干預“網癮”的重要手段。

三、體育干預“網癮”的實踐檢驗

多項個案研究顯示,體育(尤其是團體項目)對“網癮”中學生的干預效果明顯,尤其是學校內的干預方案,效果更為突出,而且復癮率低,體育是優質的戒“網癮”工具。

本研究所選取的個案是一名高一男生HG,參與研究時16歲,“網癮”時間1年,程度中等,是具有典型“網癮”特征的個案。經過體育干預后,該生形成了體育習慣,以積極的體育應對方式替代了消極的網絡應對方式,完美地從“網癮”中擺脫出來。對HG的干預如下所述。

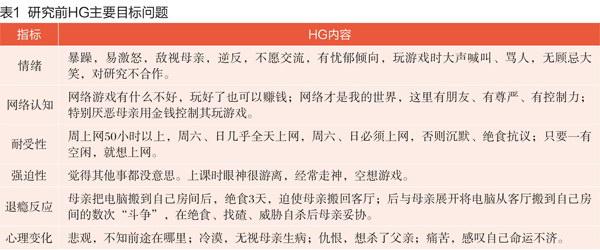

1.研究對象的目標問題

首先采用訪談法對研究對象進行非參與性觀察,然后采用行動研究法對研究對象進行參與性觀察,再利用自制網絡行為記錄表對其特征進行動態分析,得出目標問題(見表1)。

2.實驗設計

經過反復做思想工作,HG同意嘗試體育干預。采用參與性觀察和指標檢測等方法對研究對象生理、心理特征進行個案會聚式評估,制訂干預方案。方案一開始分為二個階段,第一階段為休閑體育干預期,計劃3-6個月,視研究對象的生理、心理發展程度而調整;第二階段為專項體育干預期,計劃3-6個月,視研究對象的生理、心理發展程度而具體確定。在實踐中又依據行動研究法的特點,根據被研究者的情感反應和思想變化過程,增加了第三階段競賽訓練期,計劃時間為1個月。

休閑體育干預項目主要指不需要項目專業知識講解、滿足研究對象興趣需要和實際運動能力、調節情緒并易于其家庭成員介入的項目,不以時間、距離、等級等作為完成的評價指標。經論證,選取體育游戲、快走慢跑、游泳、遠足旅行、親子體育拓展為干預項目。干預時間為每周二、四、六、日下午,地點在HG家、學校附近的公園、操場、游泳館、籃球場、拓展基地、城郊旅游景點等。

專項體育干預項目是指系統性和專業性較強,能充分體現技能升級提高并能持續產生良性情緒影響的合作性競技項目,此時采用時間、距離、等級等作為完成的評價指標。經與HG溝通并結合其有一定的跆拳道基礎(小學時有過2年的課余學習),最終選擇跆拳道作為其專項體育干預項目,并結合負重遠足旅行。干預時間為每周二、四、六、日下午,地點在HG家附近的跆拳道館。

競賽訓練期的增加是因為在第二階段將要完成時,HG突然提出想組織同學在校運動會上表演跆拳道,研究者欣喜若狂,立刻響應,隨即與班主任溝通并得到支持,隨后在研究者的配合下,HG邀請了11名同學組成表演隊,利用課余、業余時間在校園內進行了一個月的訓練,并成功進行了校運動會的團體操表演。

3.實驗結果

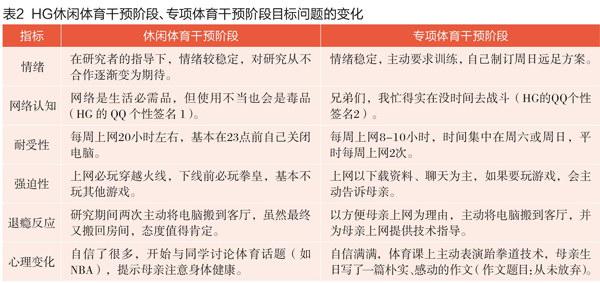

研究是通過目標問題評價方式對HG的“網癮”行為進行綜合評價的。休閑體育干預完成后,HG的各項指標已經有了直觀改善;專項體育干預后,HG已經基本“退癮”,互聯網使用日趨理性,是放松狀態下的一種休閑手段;組織競賽訓練后,HG已經能完全投入到正常的學習當中。HG基本完成了由著迷到覺醒、最后實現平衡(Grohol,1999)的轉變(見表2)。

4.實驗反思

本研究如果沒有HG的配合根本不能完成。雖然一開始HG表現出非常大的抗拒,但從他填寫量表的認真程度可知其對自己的“網癮”認知是明了的,并且有改變意愿。在第一次運動后,HG覺得運動也是愉悅的,當時我們只是在公園進行了隨意的慢走,其問對網絡游戲進行了愉快的交流,并穿插進行了幾個他感興趣的、對抗性的、實戰性的體育游戲,并沒有運動量與強度的要求。隨后HG對運動的抗拒就小了很多,逐漸實現從基本配合到完全配合直至主動安排的轉變。當干預幾次后,運動所帶來的身體感受是“爽利(HG自己的話)”的,到干預的第一階段將要結束時,玩完網絡游戲后“疲憊、酸麻的感覺是很不舒服的,需要出去跑跑步放松下(HG自己的話)”,到干預的第二階段時,“出汗是令人著迷的(HG自己的話)”。這些行動研究中采集到的語言形象描述了HG的轉變過程。這里需要強調的是,在整個干預過程中研究者并沒有對HG的上網行為進行過任何干預,甚至與其聊“打怪”經歷與秘籍,HG的上網行為轉變是自覺自愿的。本研究的第三階段是“神來之筆”,原本在研究設計中沒有這個階段,是HG主動提出的,而在競賽訓練期,HG在教練幫助下設計表演方案、訓練表演動作、討論音樂選擇、計劃服裝道具,直到成功表演,其成長是多方面的。實際上,HG在這個階段根本不再談論“網癮”問題了。

四、體育干預“網癮”的展望

HG是一個典型個案,其成功的體育干預過程對大多數“網癮”中學生具有指導意義,是可以推廣至中學生群體的。我們進行的幾十例干預實踐表明,體育干預對大多數中學生是有效的。這是因為體育干預具有以下幾個特征。

1.體育干預具有契合性

體育的特點契合青春期中學生的生長發育需求。體育是指向競爭和內在自由的促進“類本質”的身體活動,處在青春期的中學生神經系統興奮性占優,活潑好動是其特點,揮汗如雨能讓其產生生理和心理的雙重愉悅;中學生對身體運動有著天然的親近感,對競爭性游戲有著自發的興趣。這是網絡根本無法實現的,體育運動中獲得的身心愉悅感遠比網絡行為獲得的虛擬心理愉悅感更符合中學生發育特點。

2.體育干預具有普適性

體育的場域適合青春期中學生的社會適應性學習。青春期的中學生處于心理成人感和心智不成熟的矛盾之中,勇于探索挑戰是其優點,遇挫迷茫逃避是其缺點。不少學校“兩點一線”“文山題海”的學習生活幾乎不能為學生提供社會適應性學習,使得中學生一旦面臨壓力性事件極易產生消極應對心理和行為。HG的“網癮”就是典型的家庭支持不當導致“退縮”在網絡中的逃避行為。體育場域的“社會縮影”特點為中學生提供了一個社會適應的“實習場”,身處其中的中學生在自己的角色(折射社會角色)中學習著競爭、合作、妥協、擔當、規則等社會規范,也體會著成功的喜悅與失敗的苦澀等心理感受,這些是青春期中學生成長所必需的。

3.體育干預具有主動性

體育是一種積極主動的應對方式。對中學生而言,情緒化、易焦慮、易沖動、易沮喪是其成長中面臨的常態,應對方式就顯得尤其重要,應對不當就可能產生“網癮”等消極應對方式,而體育卻是一種積極的應對方式,對心境具有調節功能,能有效提高心境的激活狀態,參與體育的人不必刻意追求心境改善,而是運動中會自然而然地實現心境轉換。我們很容易發現,每次體育課或大課間活動后,大多數學生都是愉悅的,體育在不知不覺中主動改善了他們的心境。

總之,戒“網癮”可以從體育開始。

(作者系山西大學體育學院教授)

責任編輯 任國平