文化社會學視角下反轉新聞的機制探析

杜明艷

“反轉新聞”的概念最早在2013年被提出,2013年12月4日《濟南日報》發表評論文章《大媽訛老外:新聞真相反轉誰之過》,提出“新聞真相反轉”一詞;同年底,新華網盤點“十大反轉劇”[1],此后幾年反轉新聞逐年遞增。因其對輿論場的沖擊和影響,反轉新聞自2014年起成為研究熱點,2016-2018年,中國知網CNKI以“反轉新聞”為主題的論文每年約有百余篇。目前主流的研究取向多從新聞傳播理論與實務出發,將“反轉新聞”視為新聞失范,認為其傷害了新聞真實性,消耗了媒體的公信力,應盡量避免和防范。

本文運用文化社會學(cultural sociology)的視角,將反轉新聞看作一種具有自主性的、強有力的文化形式,沿著社會文化的路徑,關注個體情感和社會世界之間的關系。本文主要探討以下問題:反轉新聞的實質是什么?怎樣實現更有效的反轉?嘗試分析反轉新聞中的情感因素,期冀從不同的學科視角探索一種可行的反轉機制。

一、反轉新聞是關于“惡”的敘事

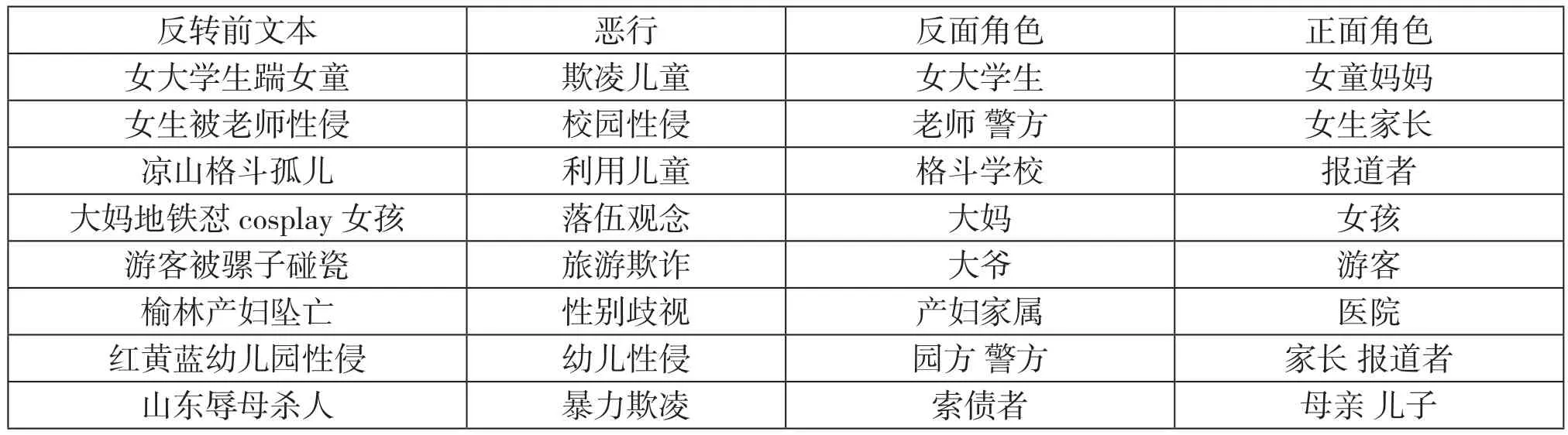

反轉新聞往往緊貼社會熱點。2013-2015年的反轉新聞中,中觀議題相對集中在政府公信力、社會道德、醫患矛盾等社會公共議題,反映了普遍的社會問題和困惑,而深層議題往往呈現為道德議題,涉及人的使命感和責任感。[2]筆者進一步分析2017年的反轉新聞(表1)發現,反轉新聞大多具有顯著的惡行:性侵、虐童、欺凌、欺詐等,這種“惡”往往是顯而易見的、觸犯公眾道德底線的、能夠激起眾怒的惡。正是這種“眾怒”使文本獲得大量關注,形成相對一致的強烈輿論。

筆者認為,反轉新聞是一套關于“惡”的敘事,反轉新聞的初始事件往往具有顯著的惡。對“惡”(evil)的研究是文化社會學的重要領域。心理學認為惡是行使權力對他人造成傷害,傳統的社會心理學關注“權力”——惡的產生機制。文化社會學將惡看作是認識論的概念,認為惡是“獲得”的:一個創傷性的事件發生后,不會自動成為“惡”,實際上是一種被文化建構為惡的過程。猶太大屠殺這一事件,現在被普遍接受為是一種“人類受難”的精神創傷和恐怖暴行,但在二戰后最初的年代,卻被當成納粹的戰爭罪,那個時代的惡,是納粹主義,而不是對猶太人的大規模屠殺。同時,惡是被建構的,通過貼標簽、簡化和凸顯等話語策略實現。“女大學生踹女童”事件,可以表述為“兩乘客因為口角發生肢體沖突,傷及幼童”,但在實際的文本“女大學生踹女童”中,使用了“女大學生”、“女童”兩個標簽,使得事件更加敏感。忽略事件原委,只強調“踹女童”,凸顯了一方的惡行,最終使得一起并不復雜的糾紛成為一個群體對另一個群體的暴行。

反轉新聞中的“惡”往往圍繞創傷性事件展開,通過普遍的心理認同,最終成為“惡”。創傷性事件是一種能夠粉碎個體或集體行動者幸福感的事件,[3]這種受創一旦被他人認可,形成一致的道德立場,即獲得普遍的心理認同,“惡”才能成為“惡”。榆林產婦墜亡事件最初被描述為“產婦因生產疼痛難忍,三次跪求家屬剖腹產被拒,跳樓身亡”,強烈的沖擊了人們的觀念和認知,打破了對于孕育的美好幻象。事件中產婦個體的遭遇和受創,得到了廣泛的共鳴,諸多女性以各種方式傾訴生產之痛、孕育之苦,由此引發了對于我國落后的生產觀念、家庭地位差異、女性遭遇的各種歧視性待遇的討論,使得事件上升到性別平等的高度,獲得廣泛的受眾認可,形成了相對一致的“懟家屬”的道德立場。因此,這一事件因其家屬之惡行引發強烈輿論,獲得女性用戶的普遍心理認同,最終建構起惡。

表1 2017年反轉新聞-反轉前的文本分析

二、反轉的實質:反轉的是意義,不是事實

反轉新聞的實質是什么?既有的主流觀點認為是事實或輿論的反轉,如“反轉新聞指當下對同一個新聞事件的報道出現一次或多次顯著變化甚至反向變化的現象”[4],“新聞反轉劇就是那些緊跟社會熱點、標注新聞熱詞繼而引發廣泛關注,但隨后被證實與事實主體或全貌不符,甚至與事實截然相反的新聞現象。”[5]筆者認為,這些概念描述了反轉新聞的形式和特點,但沒有清晰指出反轉新聞的實質,即到底是什么發生了轉向?輿論變化的背后是什么?

運用文化社會學視角,筆者認為反轉的實質是意義,不是事實。意義(meaning)涉及文本的生產、分配與消費,在反轉新聞中指對同一事件的不同文本生產。這種生產雖由媒體發起,但更多的是受眾參與,是處于具體情境中的文本生產者與用戶在不同的社會結構中進行有意無意的篩選的結果。反轉新聞中,雖然最初的文本由媒體提供,但更是一個公眾通過傳播、議論、想象、猜測而形成的一種壓倒性意見和情感表達。其中,情感的表達尤為重要。

具體來說,反轉新聞實質是對“惡”的不同建構:反轉前的文本建構出“惡”及惡行,隨著事態的清晰,這種惡在不同的文本中被不同的讀者進行不同的講述,獲得不同的版本,最終,惡行或被擊退為謠言,或被限制在特定情境中,原來的惡不再是惡,反轉實現。上述榆林產婦墜亡事件,隨著網友對視頻的分析“產婦更像疼痛難支跪倒在地而不是跪求家屬剖腹產”,以及產婦家屬接受采訪發聲“多次要求剖腹產被院方拒絕”,最初的“家屬殘忍拒絕產婦剖腹產致其死亡”之惡行被否定,醫院、醫生的行醫規范及醫療體制成為新一波輿論討論的焦點,事件開始反轉。而最終院方、家屬達成協議不再發聲,使得此事件中到底誰剝奪了此產婦自主決定生產意愿成為羅生門,家屬難以擺脫嫌疑,其惡行未必徹底否定,因此,反轉不夠徹底。

意義涉及對文本的接受和解讀,但這種接受和解讀不限于文本,往往要追蹤到文化結構和社會生活。反轉新聞中,意義的反轉是復雜的社會過程:首先關乎物質基礎,即講故事的是誰,他又如何講這個故事。簡單來說,主流媒體和主體賬號不同的自媒體有不同的價值取向、意識形態考量,這會影響同一個故事如小鳳雅事件中其母被講述成“惡母”還是“受害者”還是“普通人”。其次,涉及文化結構。當一個現象被編碼為惡之后,緊接著的是對惡的評價:惡到什么程度?以及對意義的界定:我們所要討論的惡——這個行動的實質是什么?誰為此負責?誰是受害者?惡的直接后果和長期后果又是什么?我們可以做些什么作為補救或預防?這些是敘事的問題。最后,涉及受眾的解碼。小鳳雅事件中,《南方都市報》先后兩次發文辟謠,但點贊量最高的留言是“四個女兒一個兒子”、“拼兒子”,這或許反映了南方讀者對以河南為代表的北方農村“重男輕女”的地域性想象。

從這個層面講,反轉新聞雖然涉及新聞失范,但并不必然對媒體和政府導致損害。反轉新聞的議題集中在公共領域,反映了社會心理和需求,對于宣泄民間情緒、平衡社會矛盾具有積極意義。另外,反轉新聞體現了社交媒體時代受眾有能力介入新聞生產,開啟了新聞的對話時代。[6]

三、從進步敘事到悲劇敘事——一種反轉機制

反轉是如何發生的?借用文化社會學的觀點,我們認為,提供更多的事實不能讓事情自動反轉,對事實的呈現方式即敘事框架起著根本性的作用。吉特林(Gitlin)把框架定義為持續不斷的選擇、強調和排除[7]。架構是這樣一種過程:在其中,人們“選擇感知到的現實的某部分,將它凸顯到想傳播的文本當中,以此宣導關于被描述現象的某種問題定義、因果解釋、道義評估,以及處理方法。”[8]或者說敘事框架是凸顯與遮蔽:凸顯一些東西,同時遮蔽一些東西,以此來實現傳播目的。

反轉新聞的類型多樣,有一些屬于事實未完全明晰或者事實基本明晰但未完全反轉,在此情況下輿論仍然能夠實現反轉。如小鳳雅事件中小鳳雅未得到充分積極治療的事實并未反轉,但公眾對于小鳳雅媽媽的態度卻反轉了,其從令人憤怒的惡母形象反轉為令人同情的可憐的媽媽。這類反轉新聞基本遵循以下反轉機制:反轉前普遍采用進步敘事框架原則,繼而采用悲劇敘事框架實現反轉。

(一)反轉前:進步敘事

惡的呈現有兩種敘事框架:“進步敘事”和“悲劇敘事”。前者認為惡是開始,會激發一系列行動,帶來進步;后者認為惡是結局,無法超越,只能宣泄。進步敘事具有以下特點:將惡限定在特定的歷史情境中,惡者是“他者”;惡可以被克服,惡給出了一個救贖的諾言,會激發出一系列帶來信心和希望的行動;惡能夠且必須通過一場正義的的戰爭被去除,戰爭中人員的犧牲能夠被彌補;明確的反動角色和進步角色。[9]

近兩年的反轉新聞,其反轉前的文本多采用進步敘事框架(表1),具有明確的正面角色和反面角色,反面角色被塑造為不可理喻的非人格化類型,其惡行引發正面角色的反對、抗爭。以此引發眾怒,形成強烈的譴責性的輿論指向。以近期熱點“小鳳雅事件”為例,反轉前的文本中小鳳雅媽媽被塑造為“惡母”形象:首先,惡被限定在特定的歷史情境中,惡者是他者。“重男輕女”這種惡發生在不文明的、愚昧的農村,作為“惡母”的小鳳雅媽媽被塑造成愚昧的、無知的、狡詐的形象,是主流社會之外的“他者”,我們這些文明的、善良的人,永遠不會成為惡母。所以,這種自我確認讓網友們毫無壓力的轉發、評判“惡母”。其次,惡可以被克服。我們討論小鳳雅事件,抨擊“惡母”,是為了最終消滅它,換來性別平等的進步。這符合那些熱烈參與討論、積極呼吁的網友們的道德感和動機。再次,惡能夠被彌補。小鳳雅是事件的犧牲者,如果能夠促成更多人對性別平等的重視,那么,她的犧牲是有意義的。最后,一個敘事體系由反動角色和進步角色共同構筑。其中,反動角色及其罪行指鳳雅媽媽以一種殘忍的行為謀殺了小鳳雅,進步角色在文本中被表現為“志愿者”,志愿者進入小鳳雅家庭、強力促成小鳳雅去北京治療的事跡被塑造成一種拯救。當文本被發布、傳播,進入社會領域后,文本的報道者、觀看者、轉發者、評論者,都代入了拯救者的自我認同,進步角色泛化,成為“我們大家”對“惡母”的一致聲討。最終,惡母傳言在這個敘事框架中得以達成。

(二)一種有效的反轉:悲劇敘事

悲劇敘事是相對于進步敘事的另一種敘事框架。悲劇敘事中,惡是終點,悲劇敘事關注的焦點不是事態的逆轉和改善,而是罪惡的性質、它的直接后果以及導致罪惡發生的動機和關系。[10]受難而不是進步,成為了敘事所指向的終極目的。于是,悲劇敘事無法超越,只能宣泄。在悲劇敘事中,壞人不再是天生的壞人,而是一個“做了壞事的”、可以被理解的人,公眾情緒也相應由前期的憤怒轉化為同情、無力等。

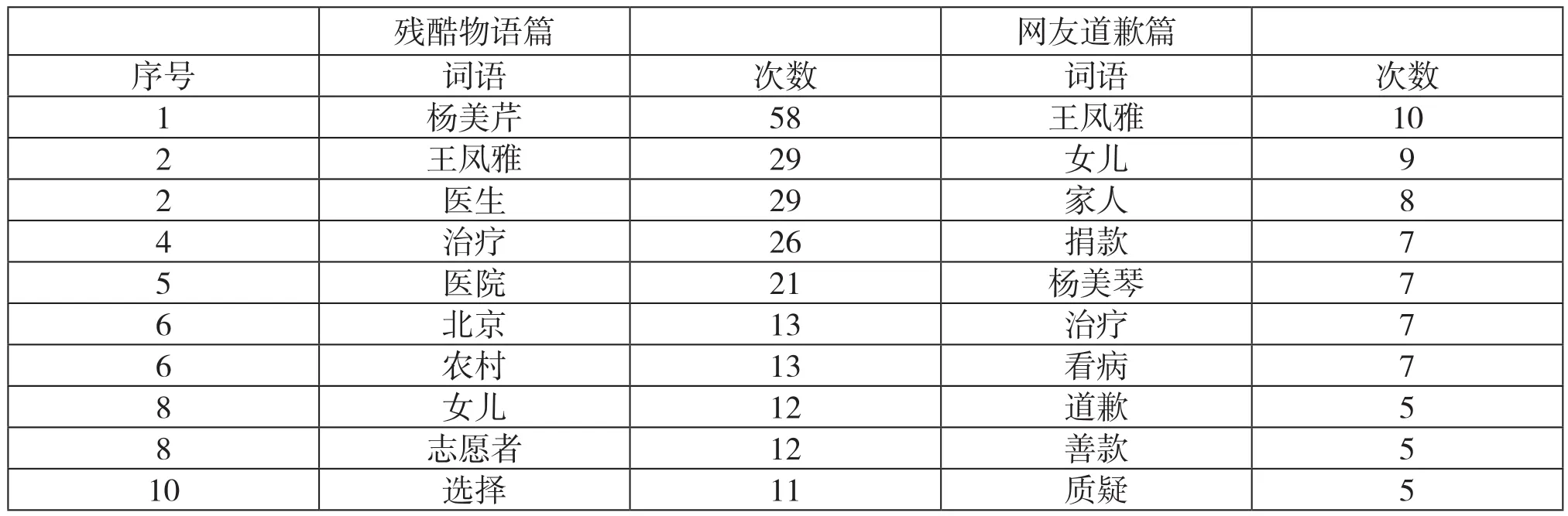

小鳳雅事件中,24日惡母傳言達到高峰,當晚即有媒體進行澄清,27-28日,中國青年報、央視新聞、新華社、人民日報等主流媒體發表文章《“王鳳雅小朋友之死”的真相浮出水面,網友紛紛轉發道歉》(下稱《網友道歉》),采訪小鳳雅爺爺和各種當事人,澄清詐捐事實,累計閱讀量40萬+,但網友們的質疑并未消除。使事情真正發生反轉的“偶爾治愈”微信公眾號的《王鳳雅之死:農村家庭殘酷物語》(下稱《殘酷物語》)一文,文章“試圖還原一個農村家庭......所作出的消極治療的選擇,一個不完全符合城市圍觀者的道德訴求的選擇,以及它所引發的城市的倫理和農村底層殘酷現實的劇烈沖撞。”也即文章承認存在“消極治療”,并重點關注這種消極治療的選擇是如何做出的,意味著什么,由此引發了怎樣的后果。筆者采用Rost新聞分析工具,獲得《網友道歉》和《殘酷物語》兩個文本的高頻詞(表2),《網友道歉》篇高頻詞中,“王鳳雅”“女兒”累計出現19次,“楊美芹”“家人”15次,“捐款”和“善款”12次,“治療”“看病”12次。由此可見,文本的主題是王鳳雅的治療情況和其家人不存在詐捐等事實。該主題未觸及“重男輕女”的惡行,故文本雖因主流媒體的影響力而獲得大量閱讀,但并未實現徹底反轉。反觀《殘酷物語》篇,“楊美芹”作為出現頻率最高的詞語,出現58次,被治者“王鳳雅”和治者“醫生”各出現29次,“醫生”、“治療”、“醫院”累計出現76次,可見文本的主題是楊美芹對王鳳雅進行消極治療的原因。同時,兩個象征性的地點“北京”和“農村”各出現13次,作為大城市高級醫院的“北京”象征著王鳳雅能夠或者被期望的最佳治療場所,而“農村”則是這位母親的實際處境,城鄉二元差距的主題得以呈現。該文本不再將“消極治療”呈現為“重男輕女”的惡,而是一個貧窮的農村母親極其有限的選擇,是“無能為力”,這種無力感獲得人們的普遍心理認同和接受。

表2 小鳳雅事件中兩篇文本的高頻詞

《殘酷物語》篇采用了悲劇敘事。悲劇敘事中,悲劇是終點,沒有大團圓的結局,悲劇敘事不認為人們能借由進步來獲得彌補,沒有一種我們還是可以做一些事情的感覺,沒有一種未來可以、能夠、或必須改變的信念。文本多次出現“命運”、“困境”的詞語:“一個無法掌握自身命運的農村母親”、“從縣醫院的就診單上王鳳雅變成楊富豪的那一刻開始,她的命運或許已經注定。”“她頭痛失眠流淚,她沒有辦法做出一個超越命運的選擇。”“楊美芹仍然站在溫良口村,逃離不出任何一個困境。”文本描述了一個無法掌握自己命運的無能為力的農村母親,貧窮是她的原罪,因為貧窮,所以無知、無力,其選擇是有限的、必然的,不是志愿者、醫生、熱心的人們或者旁觀者能夠做些什么可以改變的。悲劇敘事強調受難、宣泄和認同感。楊美芹更多的被塑造為“受難者”的角色:她8歲起苦練雜技,掙錢給哥哥蓋房子;結婚后,丈夫無法養家和精神交流,她獨自撫養5個孩子,其中兩個是病孩子;她在婆家沒有話語權,貧窮,家用的冰箱都是別人用剩下的;孩子有病后,她不知道怎么求醫、怎么求助,她聽不懂醫生的話,她不明白志愿者的行為,面對各種指責,她“哭著說:”我覺得我做不到啊”。”某種程度上,我們每個人都無法超越自己的命運,每個人都有可能成為楊美芹。于是,楊美芹的個體遭遇成為我們共同的遭遇,獲得廣泛的心理認同,其惡母形象扭轉,反面角色趨向正面角色,反轉完成。

余論

怎樣評價反轉新聞?對傳播效果和社會結構會產生怎樣的影響?新聞傳播作為一種有力的文化形式,其對個體思想、行為的影響屢被印證,對社會的整合、進步亦發揮推動作用。反轉新聞往往涉及我國當下社會矛盾焦點,或反映人民群眾的生活難題,或折射人們的道德困境。這些議題,在反轉結束后會否引發持續的思考?如小鳳雅事件中,政府救助應當承擔怎樣的責任?民間的志愿機構如何規范化?如何完善農村醫療體系?集體應該在農村扮演怎樣的角色?長期來看,都會促成社會結構的微調。因此,從這個層面講,反轉新聞并非新聞失范,不會對現有的傳播秩序構成威脅。進一步說,反轉新聞反映了普遍的社會心理。反轉新聞的存在釋放了民眾情緒,對人們高度關注的社會議題提供了討論空間,或許有助于社會結構的進步。