話語權力的交鋒:基于知識考古學的中國特色圖書館學理論體系構建分析

王 平 袁珍珍 柯 平

(1.鄭州大學信息管理學院 鄭州 450000;2.南開大學商學院 天津 300712)

1 問題及意義

中國圖書館學界出現過許多令國內學界引以為豪的觀點、學說、理論,它們逐漸形成了圖書館學理論的中國特色話語體系,成為國內圖書館學研究的重要組成部分。順理成章地,回望、反思與前瞻也成為理論研究的題中應有之義。

一方面,國內圖書館學界(權威)以憂患與憧憬兼具的筆觸和敘議結合的手法,對圖書館學理論研究展開全方面梳理,其意義不言而喻。此類述評式研究具有下列特征:一是以本學科研究者的視角和知識結構作為觀察框架,并沒有顯著的哲學或外學科方法和理論的指導痕跡;二是主要回答“是什么”的問題,有關“為什么”的回答并不突出,不同時期的社會因素雖已被闡述,但其間關聯并未多著筆墨;三是以觀點、學說或理論對學科的意義和貢獻作為述評目的,從本體出發進行內涵分析,回答其做了什么,沒有涉及“為何出現”的問題。另一方面,研究者們圍繞圖書館事業發展研究以政策分析為切入點,展現出了對環境的敏感與關切,這成為“為何出現、如何形成”問題的一種可能回答。

“為何出現、如何形成”是需要回答的。中國近代圖書館學理論體系的探索從清末明初開始,至今已歷經百年。毫無疑問,學者們的探索是為了圖書館學的學科發展,但道路的選擇是如何形成的?是什么力量將我們推到了今天的境地?我們在趕路的同時也應該停下進行自我觀察和方向思考,尤其是在當前圖書館學專業和學科發展同時面臨挑戰的時刻。

因此,我們的問題是“如何解釋”,即在何種方法論的指導下、如何開展具體的分析操作,最終形成關于“圖書館學領域內的理論研究(及成果)是如何形成的”的回答。當然,我們不能拋開研究者的自身努力和學術魅力,但除此之外呢?

2 作為方法論的知識考古學

所謂知識考古學,是借用田野作業尋找、發掘歷史遺跡的一項比喻性說法,實際是指一種挖掘知識的深層、對現行的知識作進一步解構的思想史方法,不但要還原話語產生之前的原狀和原貌,更要對形成的因素進行一一甄別、檢視、敲打、觸摸,以辨識其背后的面孔,尋找權力角逐的根源[1]。

那么,知識考古學作為圖書館學理論研究方法論,其指導意義的核心是什么?福柯認為人文學科的產生和發展是受制于“話語”的,應該對人文學科進行考古學的分析,以發現它們如何在發展過程中逐漸受制于“話語”,需要找到每一種“陳述”出現的原因,要考察每一個個體不受自身控制的因素,如此才是考古學的研究[2]。譬如,當我們思考劉國鈞先生提出的“要素說”對于國內圖書館學基礎理論研究的肇始意義時,關注的重點不應該是“要素說”是什么,而是它出現的原因。

“為何出現”的回答之于學科發展的意義在于:它可以向我們呈現出一種動態的畫面,在這幅學科思想動態發展的圖畫中,可以清晰看到不同的力量是如何推動不同話語形成的。比如,“要素說”為何會出現?又為何會在與其它新的學說和觀點的對比中消失?借助考古學的方法論,我們應該可以看到學者個體之外的因素,或者說是圖書館學理論發展的話語環境。當然,我們并不能絕對地說國內學者絲毫沒有關注思想的形成(并非來源),眾多關于圖書館學理論脈絡梳理評價的文章都提到了彼時的政治環境、社會需求,但這些論述似乎更多的是一種通則式的背景概論,并沒有深入發掘其內在意義。

圖書館學研究者早就注意到了知識考古學的方法論對圖書館學研究的價值。2003年,Radford G.P.運用知識考古學的方法探討圖書情報學中的“管狀視野和盲點(Tunnel vision and blind spots)”,即圖書情報學中的話語成規。探討這種話語成規如何阻礙圖書情報學研究多樣化,以及如何利用福柯的知識考古學來促使圖書情報學的研究者進行反思,并促使新的話語規范的形成[3]。南開大學于良芝教授較早將福柯的話語分析運用到國內公共圖書館服務意義的分析中,認為公共圖書館評估這一話語事件構建了公共圖書館服務的意義,并指出其中的管狀視野和認識盲區[4]。這些研究是LIS研究借用福柯知識考古學中“話語-權力”理論的證據。王平曾就后現代主義哲學的影響等話題做探索[5]。最近,也有研究者運用圖片知識考古學的方法,分析中國和西方在閱讀觀念上的差異[6];或是將知識考古學的方法論運用到圖書館事業史研究中[7]。

盡管中外圖書館學研究中對知識考古學的借鑒和應用并不常見,但不能否認,圖書館學作為一門社會科學,應該是符合福柯“人文學科的產生和發展史受制于‘話語’”的判斷。關于圖書館學理論的反思性研究是可以并應該借助于這一兼具哲學和歷史特征的方法論,其中,最關鍵的莫過于“話語—知識—權力”這三個概念與圖書館學理論研究的關系。

“話語”不是研究者的成果文本,也非研究者個人的思想和意識,而是這些文本(論文)、研究者以及主體意識背后的各種力量之間的關系,是這些關系得以糾結、展開、對話和協商的復雜機制,是這些機制發生作用的功能方式和實踐形式。在圖書館學領域,這樣的功能方式和實踐形式很多,最突出的莫過于政策文本這種話語實踐形式。

“知識”此處泛指研究者聲稱為真理的學術論著,是其研究的成果。這些研究成果既是個人知識生產的結果,也是非個人因素共同作用的產物。在研究的討論范圍內,知識指圖書館學理論研究中的各種成果以及由此構成的理論體系。

“權力”并不是狹義上政治的專指,而是指能夠影響話語實踐的各種力量。圖書館事業不同發展階段中的權力對比是不同的,這種權力對比的變化表現在話語實踐中。

至此,我們可以形成文章的技術路線:通過分析圖書館事業和圖書館學理論研究不同發展階段中的政治話語實踐,發現其規則構建與變化;進而分析變化的原因是政治話語權力與其他話語權力間的交鋒;并最終發現這種不同話語權力的交鋒所引發的圖書館學理論研究知識產出的變化,以解釋圖書館學理論體系構建的本質。在這個過程中,權力并不是政治的代名詞,而是指一切可能對圖書館學知識生產實踐產生影響的力量。典型話語實踐不僅包括政府部門制定的政策文本,也包括其它權力組織產出的話語文本。

3 不同話語權力的交鋒

3.1 政治話語實踐、規則構建

20世紀50年代開始,新中國圖書館事業一方面是改造舊事物,另一方面是建設新事物。在此后幾十年的建設過程中,政治話語權力(關鍵性話語實踐見表1)成為構建中國圖書館事業以及圖書館學教育的領導力量。

建國初期到70年代末,政治話語實踐的基調經過了從“以蘇為師”到“中國特色”的轉變,并就此形成了中國特色圖書館學理論研究的原始根本基調,即“馬列主義指導下的為社會主義建設服務”,明確了圖書館事業和圖書館學研究的方法論指導為馬克思主義哲學,圖書館事業和圖書館學研究的最終目標是服務于社會主義建設。而“以蘇為師”的政治話語實踐的主要作用在于,為建國初期的圖書館事業和圖書館學研究確立了藍本,包括圖書館事業的描述、分類工作、目錄研究、圖書館學研究、圖書館學教育等。此后,新中國在圖書館事業和圖書館學教育(彼時的圖書館學教育是為了圖書館事業)方面開始努力構建中國特色的陳述和規則。

首先是有關“圖書館(圖書館事業)性質”的界定,經歷了“文化事業(設施、機構)—公共文化服務機構”的變化,根本性的變化在于“公共”一詞。

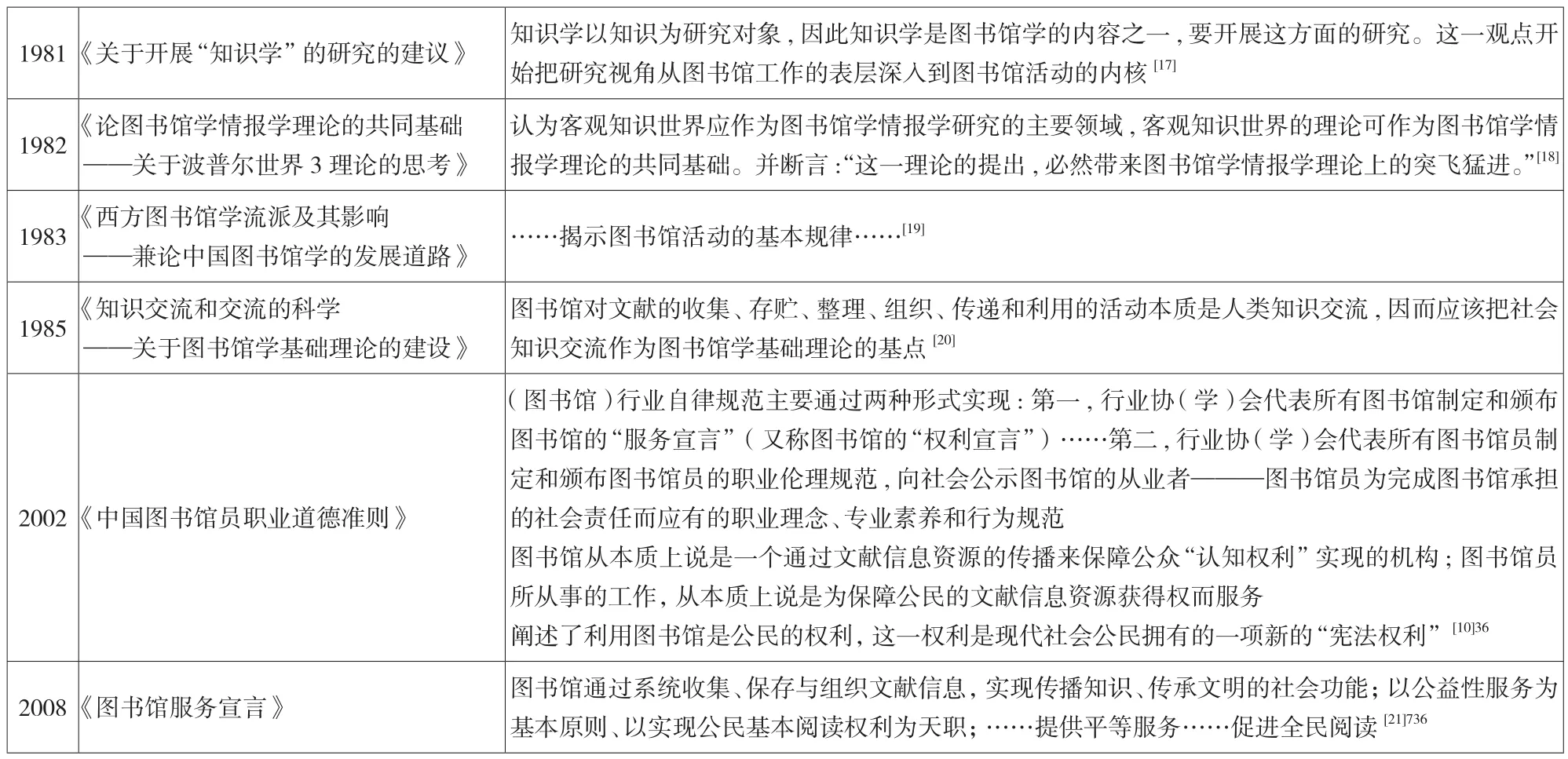

表1 關鍵性政治話語實踐

第二是關于“圖書館職能”的界定,從最初的“對人民進行愛國主義和社會主義教育”到“兩項基本任務:一是向廣大人民群眾流通圖書,傳播馬克思列寧主義,進行文化教育工作……二是向科學研究工作者提供圖書資料,促進科學的迅速發展”,再到“為經濟建設和科學研究服務”,最后調整為“保障公民基本文化權益,提高公民科學文化素質和社會文明程度,傳承人類文明”。

第三是關于“什么是圖書館”的界定,從“公共圖書館是以書刊對人民進行愛國主義和社會主義教育的文化事業機構”到“圖書館是搜集、整理、存儲、開發、傳遞與利用文獻信息資源,為經濟建設和科學研究服務的機構”,再到“公共圖書館,是指向社會公眾免費開放,收集、整理、保存文獻信息并提供查詢、借閱及相關服務,開展社會教育的公共文化設施。是社會主義公共文化服務體系的重要組成部分”。

第四是關于“圖書館服務對象”的界定,經歷了從“廣大的各階層人民”到“公民、社會公眾”的變化,且期間也強調了幾類服務對象,包括“科技工作者”“少年兒童”“老年人”“殘障人群”“農村、中西部地區人民”。

第五是關于“圖書館服務內容”的界定,經歷了從“收集、保藏并積極利用圖書等出版物;對中小規模圖書室進行指導;以圖書、資料、書目和索引為本地區的黨政機關及其他部門和組織機構服務,積極配合宣傳唯物主義、批判資產階級唯心主義”到“開發文獻信息資源,最大限度滿足四化建設對文獻信息的需求,培養四有新人,實現黨在新時期的任務”,再到“應當按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供服務,將推動、引導、服務全民閱讀作為重要任務”。

3.2 政治話語權力與學者話語權力的交鋒

政治話語實踐有著明顯的變化軌跡。我們發現,政治話語實踐是變化的:從“國家”“政治”的高度逐漸轉變為“公民權利”,從“社會主義教育”逐漸轉變為“四化建設”“全民閱讀”,最后變為“保障公民基本權益”。

建國初期到20世紀80年代末,這一階段中政治話語權力居于先發和主導地位,即政治話語實踐對其他話語實踐具有優先和統領地位,突出表現在對圖書館及圖書館事業基本問題的描述中隨處可見的“政治話語”陳述,比如,“各階層人民”“愛國主義、社會主義教育”“馬列主義”等。

80年代末出現了第一次政治話語實踐的變化和轉折,即1987年中宣部、文化部、國家教委、中國科學院《關于改進和加強圖書館工作的報告》提出基于“知識”和“文獻信息”的“圖書館是什么”的陳述,改變了以往基于“圖書”的“圖書館是干什么”的陳述,此時的政治話語權力不再擁有絕對的權威和秩序地位。

此后一直到“十一五”期間,有關圖書館事業和圖書館學研究的話語實踐中,政治話語權力開始弱化,但“為人民服務、為四化服務”這些陳述依然存在。“十二五”期間,政治話語實踐又一次發生轉折,“公共”“免費”的陳述第一次出現,此后“標準化”“均等化”“公共文化”“平等”“基本文化權益”等表述相繼出現,政治話語實踐徹底實現了從“社會主義教育、為人民服務”到“公民基本文化權益保障”的轉變。

這種政治話語實踐的轉變正是其背后不同力量交鋒與碰撞的結果。第一次轉變,筆者認為學者話語權力開始進入這一話語實踐空間。這一階段正是國內全力推進經濟建設的階段,也恰逢信息技術和互聯網初露端倪,這促成了政治話語實踐從“主義”到“經濟”的轉變,也使得學者話語實踐開始關注技術與社會影響下西方圖書館學知識生產的規則,并開始學習與使用。第二次轉折,筆者認為學者話語權力的影響得以凸顯,學者話語實踐開始影響政治話語實踐。

表2 關鍵性學者話語實踐

通過表2可知,正是80年代初期學者們對圖書館本質、圖書館學理論基礎的思考成為政治話語實踐第一次轉折的依據。2002年,學界和業界的共同話語表達《中國圖書館員職業道德準則》,作為響應國家政策話語、撥正實踐誤區的學者話語實踐首次出現,并成為政治話語實踐第二次轉折的開端。此后,“公民權利”走進政策話語實踐視野,伴隨著國家“文化強國”戰略,學者話語實踐在“公共文化服務”領域與政治話語實踐實現完美結合。

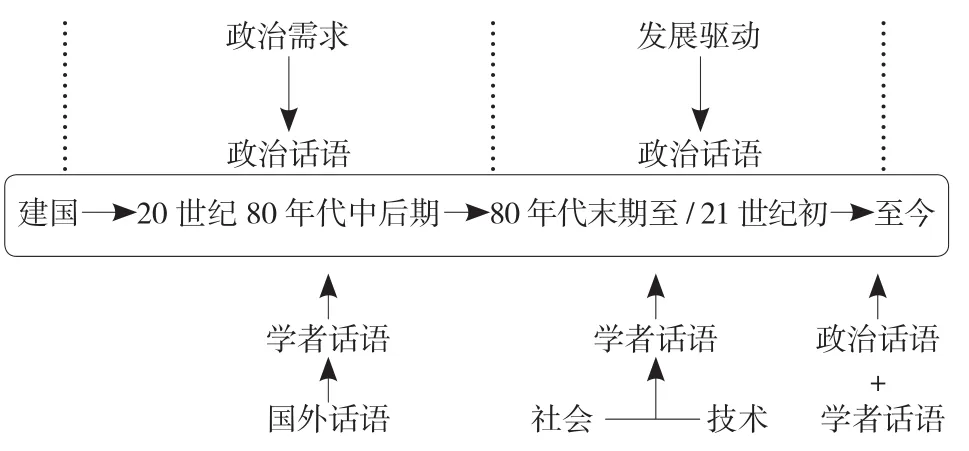

從整體上看,影響中國圖書館事業和圖書館學發展的話語權力包括政治話語權力和學者話語權力。他們彼此之間又形成了一定關系,正是這種關系建構了中國特色的圖書館學理論研究體系。這一關系表現為:政治話語權力居于中心地位,具有絕對的秩序權威,但也會受到學者話語權力的影響。政治話語權力的表述由自身政治需求決定,進而在“主義”“經濟”和“權益”三個方面做出不同選擇,同時也和國家政治話語表達體系實現完全重合;同時,學者話語權力的表述受到多種因素影響,包括國外圖書館事業和圖書館學話語實踐、技術環境、社會環境。至此,我們發現中國特色的圖書館學理論體系,是在以政治需求為導向的政治話語權力主導下,受國外話語實踐、技術環境和社會影響的學者話語權力參與構建的過程中發展起來的,并最終形成了政治話語權力和學者話語權力共同主導的圖書館學理論體系構建路徑(見圖1)。

圖1 圖書館學理論體系構建路徑

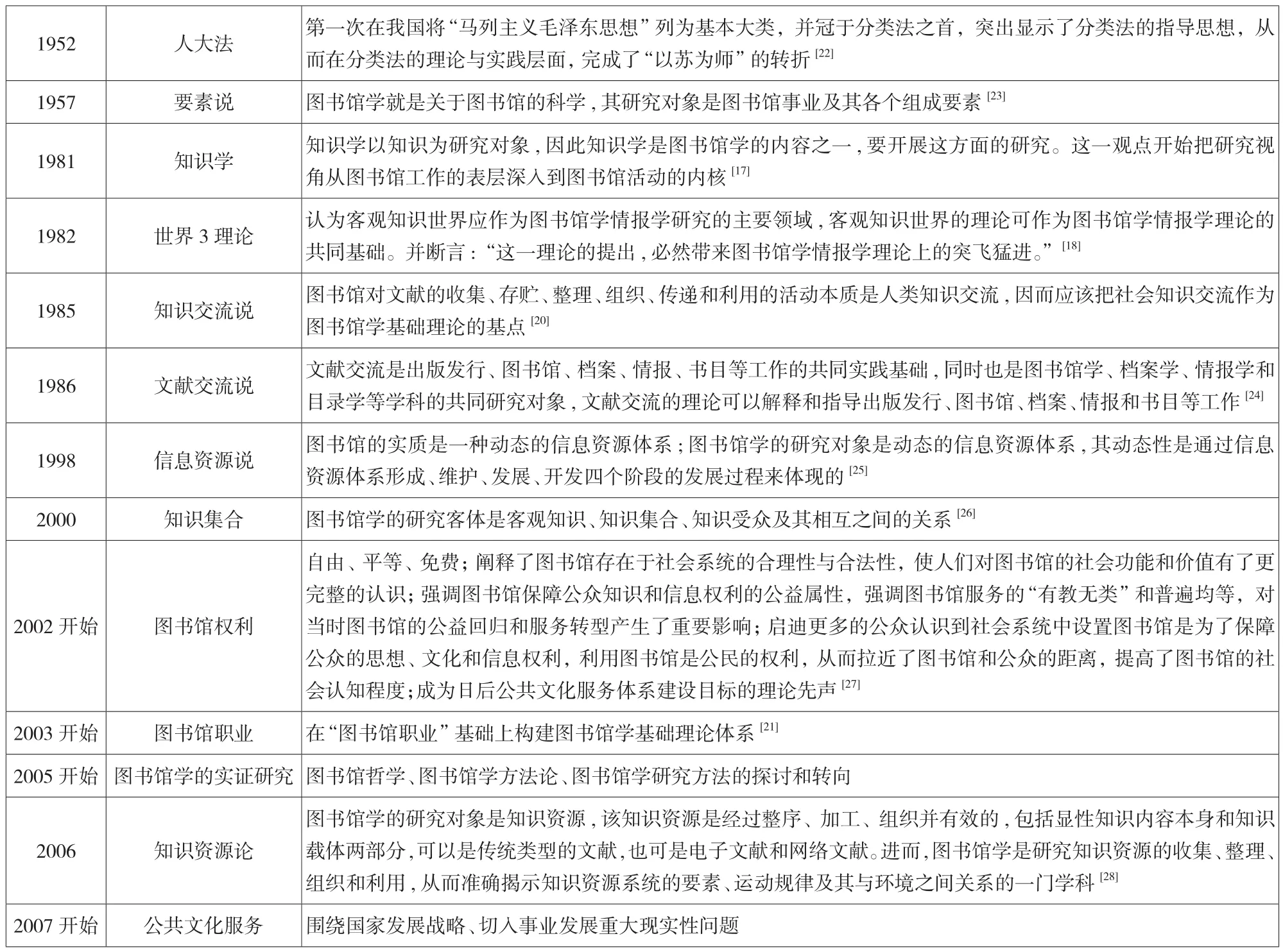

表3 圖書館學理論研究的代表性知識產出

4 不同話語權力的交鋒與知識生產的突變

與圖書館事業和圖書館學研究相關的政治話語實踐,對圖書館(圖書館事業)、圖書館職能、圖書館服務對象、圖書館服務內容等方面的界定,成為該領域中知識生產者們的權勢和秩序,圖書館學理論研究的學者們都在盡力理解、適應和運用這種話語規則。

以“要素說”為代表的知識產出可被視為研究者在政治話語規則之下的積極實踐,為了給國家圖書館事業發展提供理論工具,研究者在規則范圍內進行知識的創造;政治話語實踐也影響了學者的關注領域,比如中小學圖書館歸教育部門管理,使得兒童圖書館學的相關內容一直得不到應有的關注。而“知識學”“世界3理論”作為突破已有話語規則的知識生產,或是沒有在當時形成顯著影響,或是被質疑和討論,成為政治話語權力和學者話語權力交鋒下突破話語成規的第一次實踐。此后諸如“文獻信息交流”的知識產出,為政治話語實踐的轉折提供了一定的陳述藍本。“信息資源說”的產出代表了在技術和社會變革推動下,學者研究方向的轉變。而始于2002年的“圖書館權利”研究則是學者話語權力的直接產物,并直接促成了政治話語實踐、圖書館學理論研究和圖書館事業的根本轉向,其出現原因除去李國新教授所述的“2002 年 11 月‘十六大’報告明確提出切實尊重和保障人民的政治、經濟和文化權益”(政治)和“伴隨著‘以文養文’‘以文補文’等市場化政策給圖書館等公益性文化服務機構帶來的困境日益彰顯”(社會),以美國《圖書館權利宣言》為代表的國外話語實踐也是其推手和參照。圍繞“圖書館權利”展開的圖書館學理論研究是學者話語權力實踐的完美表現,也是學者勇于打破現有話語成規的探索。此后圍繞“公共文化服務”的圖書館學理論研究盡管呈現出基礎理論的匱乏,但由于其做到了與政治話語實踐的契合并產生重大影響,最終推動了“政治話語權力”和“學者話語權力”完美融合的代表——《公共圖書館法》的誕生。

5 結論與討論

學界對圖書館學理論研究的態度基本有兩種,一為重視,二為淡化。但盡管“淡化”,卻也是為理論研究尋求出路。在學界重視探討圖書館學教育、圖書館事業困局和未來發展之時,文章以理論研究這一久被擱置的內容為關注點,意在提供一個新的思考路徑,帶來一些啟發。

中國特色的圖書館學理論研究體系具有以下特征:一是“自上而下”的發展路徑,即政治話語實踐在先,學者話語實踐在后,當然這一特征比較符合新中國成立后的情況;二是“價值導向”的研究導向,即重視理論研究可以帶來什么,故而一些哲學思辨式的研究較少,比如由信息本質思考延伸開來的信息—人—社會的整體思考,大家不由自主地都會去關注與實踐密切相關的議題,想努力回答“是什么”和“怎么做”的問題,“為什么”的問題被遺忘;三是“反思-前進”螺旋式的融合發展趨勢,圖書館學理論研究的學者們一直在努力反思,從80年代的反思開始,學者們一直在通過自身努力來改善中國圖書館學科的形象,這份責任和自省最終推動了學者話語權力的彰顯。

圖書館學理論研究如何應對未來?筆者有以下建議:①中國特色的圖書館學理論研究要重視“政治話語實踐”。政治話語實踐意味著社會發展需求,這是圖書館學理論研究要集中關注和解釋的問題,也是學科以及專業賴以生存的基礎。②中國特色的圖書館學理論研究要重視“方法論”。盡管我們在一開始回避“方法論”的問題,也在不停地尋找方法論,但仍需要注意的是方法不等同于方法論,方法的豐富和創新不等同于有了正確方法論的指導。比如,關注未成年人的互聯網行為,誰是研究的出發點,是成人還是未成年人?這就是方法論的問題。這一問題的判斷決定著研究的走向和最終結果。③中國特色的圖書館學理論研究要重視“中國特色”。什么是中國特色?中國特色是中國的國情。國外圖書館學的話語規則不應該被全盤接受,因其背后的權力機制與我國不同,故而形成的話語規則未必適用。清末民初,西方圖書館學話語規則正是契合了彼時社會除舊布新、教化民眾的需求而得以傳播。那么,我們今天乃至未來的理論研究應從中國國情出發,發現、思考問題,并找出其中的理論支撐。

在眾多或厚重、或創新、或思辨的圖書館學理論研究成果面前,上述籍對知識考古學這一方法的討論,初衷是為了發現一些“為什么”,但結果還需進一步梳理和思考,以期待更多深入討論。

(來稿時間:2019年7月)