基于BIM技術的綠色建筑設計在中鐵南山院項目中的運用

施萌

(安徽省城鄉規劃設計研究院,安徽 合肥 230000)

一、引言

隨著全球氣候的變暖,世界各國對建筑節能的關注程度正日益增加。人們越來越認識到,建筑使用能源所產生的CO2是造成氣候變暖的主要來源。節能建筑成為建筑發展的必然趨勢,綠色建筑也應運而生。

目前綠色建筑所涉及的學科范疇比傳統建筑業的范疇更加廣泛,對建筑設計的要求更加嚴格,給傳統的設計軟硬件系統帶來了極大困難,BIM技術則以其出色的信息管理性能給綠色建筑發展帶來了曙光。

二、基于BIM技術的綠色建筑設計分析

(一)基于BIM技術的綠色建筑設計流程

建筑設計階段根據其細分目標不同又被分為方案設計、優化設計與施工圖設計三個小階段。

1.方案設計階段

方案設計階段的主要目的是對建筑方案提出的多種組合方案的可能,通過數據評估與集體互動討論確定最優的方案組合。在設計過程中,首先由建筑專業提出方案框架輸入到BIM模型中,然后結構、水暖電等傳統專業提出意見與相關專業方案,整合到BIM模型中迭代分析,其他參與方根據BIM模型對進行集體互動討論,將信息通過BIM模型反饋到相關專業,直到統一認識達到方案目的。

2.優化設計階段

優化設計的目的是對選定的方案組合進行技術集成與優化,實現高水平的綠色建筑方案設計并達到報批深度。此階段的設計工作注重集成工作整體優化,通過分析與各方意見對方案的造型、布局等進行優化,需要結合具體的設備廠家確定產品規格,考慮設備與建筑的一體化設計等內容,整合后迭代分析,根據綠色建筑評價標準相關內容判斷其是否達到階段設計目標。

3.施工圖設計階段

施工圖設計階段是建筑設計流程的最后階段,其目標是生成足夠的信息保證施工順利實施。在此階段注重設計與施工的結合,進行細節設計與施工流程優化,通過整合分析完善設計成果減少項目實施過程中的錯漏碰缺等問題,完善模型信息指導建筑施工。

(二)基于BIM技術的綠色建筑設計分析

1.信息處理效率優化

在傳統綠色建筑設計流程中各專業對分析過程的信息處理過于繁瑣,基于BIM的綠色建筑設計流程通過引入BIM技術提升了設計效率,有效解決了這一問題。通過將BIM信息模型輸入到專業分析軟件中,讓計算機替代人工完成分析任務,這樣就從繁瑣的分析任務中中解放了設計人員,使其有精力關注方案本身的設計效果。

2.交互形式優化

基于BIM的綠色建筑設計流程將傳統建筑設計中的二維圖紙表達轉化為三維模型,使參與方能更為直觀準確的理解設計意圖,使多方交流不再受二維圖紙抽象信息的約束,提高了團體協作效率。

三、設計方案

(一)項目概況

項目位于安徽省淮南市山南新區。地塊北臨舜耕山,環境優良,風景優美,東部靠近山南新區核心區,地理位置優越。總用地面積10.89公頃,綜合容積率1.50,總建筑面積約22.28萬m2,其中地上總建筑面積約16.33萬 m2,地下面積約5.95萬m2。

(二)基于BIM 的規劃設計

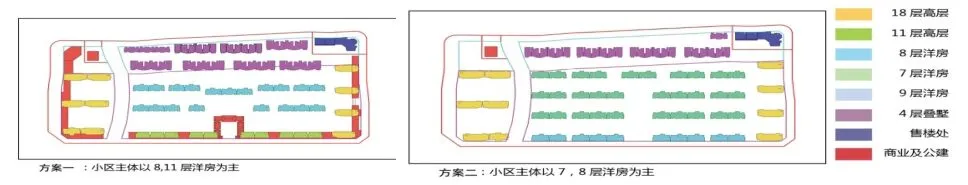

方案開始,根據不同的設計思路,選擇兩種規劃設計方案,如方案一和方案二。利用Civil 3D快速生成三維數字地形模型,結合Revit的體量功能,能夠便捷的完成前期的概念體快方案。

圖3-1:方案一與方案二平面布局

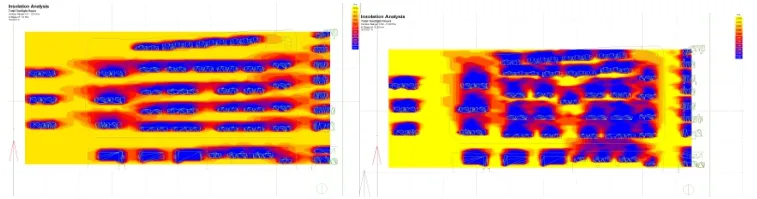

1.場地光環境分析

在完成概念體快方案后,錄入相關地理數據,即可導入到Ecotect中對場地的太陽輻射進行分析。如圖3-2、3-3所示。根據分析結果我們看到兩個方案均滿足淮南市的日照要求:大寒日大寒日(8-16時)累積日照時長超過兩小時。

圖3-2:方案一與方案二日照分析圖

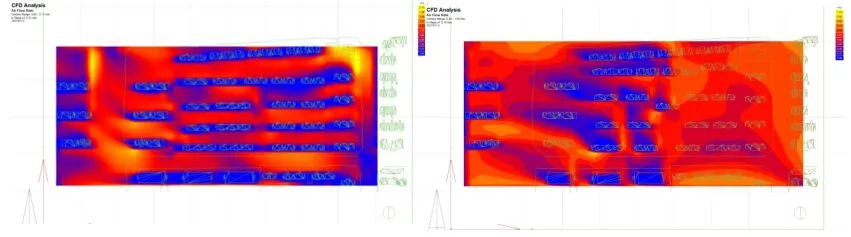

2.場地風環境分析

通過相關軟件提取當地的氣象數據并對數據進行分析,得到場地風環境數據:冬季西北風;夏季東南風;過渡季西南風。隨后,將體量模型與氣象數據導入CFD軟中進行分析,得出風場的分析圖,如圖3-4、3-5。

根據圖示方案一筑表面形成充足的風壓差,為室內自然通風的利用提供良好的條件,而方案二住宅前后壓力差較小,對其通風不利。

圖3-3:方案一與方案二風場分析圖

以此為基礎,在設計前期可以提出相應的綠化意向:西北及北向種植常綠密實綠化或綠籬,減少冬季供熱能耗;南向種植落葉高大喬木,減少夏季太陽輻射得熱并削弱公路噪音;西南向種植低矮綠植,確保自然通風效果。

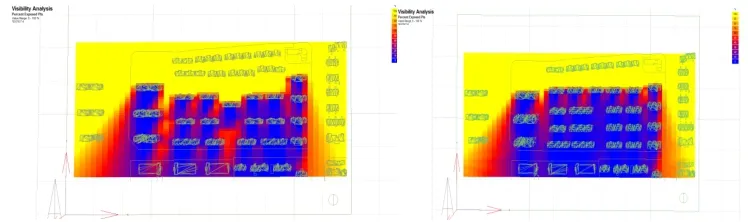

3.場地的視線分析

通過軟件的進行視線分析,由于地形南低北高的地形特征,且主要的景觀朝向為北面舜耕山風景區,因此方案一由北向南逐次升高的建筑布局,能夠獲得更好的景觀視野,更加的適宜此地塊。

圖3-4:方案一與方案二視線分析圖

最終,在多輪分析后,得出結論,在地理氣候條件相同的條件下,綜合考慮采光、通風、視線等因素,方案一優于方案二。

(三)基于BIM的建筑能耗分析

比選建筑方案的過程就是一個把握建筑設計方向的過程。在確定了深化方案之后,開始進行住宅的戶型設計,以12#住宅樓為例,根據設計需求,設計了兩種戶型,并在revit中建立模型。隨后,在設定氣象數據一致的情況下進行負荷計算。結果如圖3-7.

可以看到除了四月份,全年的冷熱負荷都是方案二居多,能耗較大,夏季差別最大,冬季其次,過渡季有輕微差別。綜上所述,方案一在能耗方面占有優勢。

圖3-8:方案一方案二冷熱負荷對比

(四)基于BIM的節能措施優化

1.確定合理的窗墻比

建筑的暖通能耗Y與窗墻比X是有關聯的:Y=-0.4485X2+18.546X+586.02。不僅如此,照明能耗與窗墻比也有一定聯系,如圖3-8。由圖可知,窗墻比在30%-40%之間時,暖通與照明系統的總能耗最低,而目前方案的南向窗墻比為28%,北向窗墻比為24%,接近30%是比較合理的,如表3-1。

表3-1:戶型窗墻比

2.優化外圍護結構的傳熱系數

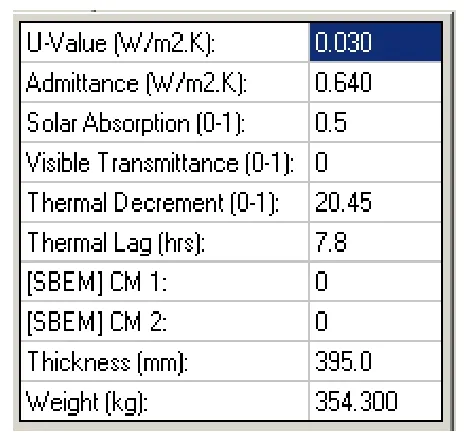

圖3-9:圍護結構熱工屬性

傳熱系數K值,是指在穩定傳熱條件下,圍護結構兩側空氣溫差為1度(K,℃),1s內通過1平方米面積傳遞的熱量,單位是瓦/(平方米·度)。通過將BIM模型導入分析軟件Ecotect,輸入密度、比熱容、導熱系數、顏色等物理屬性后軟件可以很快的計算出圍護結構的熱工屬性。如U-value(傳熱系數)、Admitance(準入系數)、Solar Absorption(太陽吸收系數)、Solar Heat Gain Coefficient(太陽得熱系數)、Visible Transmittance(可見光透過率)等。

3.遮陽與天然采光優化

天然采光的光源是太陽,是取之不盡用之不竭的自然資源。但是,強烈的陽光直射也會使人感到不舒服,因此在建筑設計中我們既要充分利用太陽光,又要避免它帶來的負面影響。通過將BIM模型導入到PKPM軟件中分析,我們得到了各個房間光環境的分析數據,隨后通過更改窗戶形式,戶型微調等方法改善天然采光條件。

圖3-10:室采光示意圖

四、總結

當然國內的BIM技術發展相對較晚,技術基礎和使用環境相對薄弱。在實際運用中有著諸如外國軟件本土化較低,缺少BIM行業標準化體系等諸多問題。但是隨著國內BIM技術與綠色建筑理論的不斷發展,越來的越多的本土化軟件及相關規范的頒布,BIM技術與綠色建筑設計的一體化必將是最終趨勢,為綠色建筑乃至整個建筑行業的發展提供重要的助力。