馬鈴薯全膜雙壟溝不同起壟栽培模式試驗

呂錦薈 胡福平

一、材料與方法

1、試驗設計。采用單因素隨機區組設計, 共設3個處理:A、壟高5cm、B、壟高10cm、C壟高15cm。每處理分3次重復,小區面積為9×3.3m2=,3次重復,隨機排列。

2、參試品種。本試驗參試品種品種為當地主栽品種隴薯3號。

3、試驗地概況。試驗地設在平川區復興鄉川口村的旱川地,海拔1936m,年降水量260mm左右,年均氣溫7.2℃,無霜期150天左右,土壤為山地耕種灰鈣土,前茬為玉米,肥力中等、均勻,畝施腐熟農家肥3000kg,磷酸二銨30kg,硫酸鉀15kg,混勻深施。試驗采用全膜雙壟溝播栽培模式,大壟寬60cm,小壟寬50cm。 2017年10月25日按各小區處理要求進行秋季起壟覆膜,2018年4月25日播種,播種方法:在壟溝內人工打孔播種,每壟溝種植1行,播深10-12cm左右,株距45cm,播種密度為2800株/畝,10月12日收獲。馬鈴薯成熟期每小區隨機抽取20株考種,收獲時每區單收計產,其它管理同大田常規。

二、結果與分析

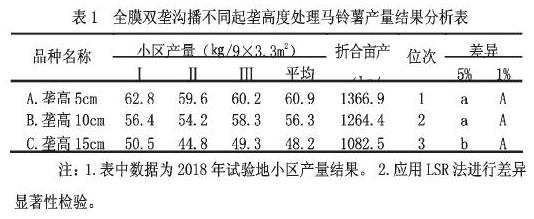

1、產量結果分析。各處理馬鈴薯試驗產量結果見表1。經方差分析和差異顯著性檢驗結果表明,處理A(壟高5cm)、處理B(壟高10cm)與處理C(壟高15cm)的產量結果間差異達到顯著水準,而處理A(壟高5cm)與處理B(壟高10cm)間差異不顯著。從表中可見,處理A(壟高5cm)畝產量1366.9 kg,

位居第一位,處理B(壟高10cm)畝產量1264.4kg,位居第二位,處理C(壟高15cm)畝產量1082.5kg最低,經分析:處理A(壟高5cm)畝產量高于處理B(壟高10cm),處理B(壟高10cm)則顯著高于處理C(壟高15cm)。處理A(壟高5cm)商品薯率67%,居第一位,處理B(壟高10cm)商品薯率63%,居第二位,處理C(壟高15cm)商品薯率最低,僅為58%。可見,在本地旱作區,全膜雙壟溝不同起壟高度對馬鈴薯的產量具有較為顯著影響,壟高適宜區間為5-10cm,且以壟高5cm為宜。

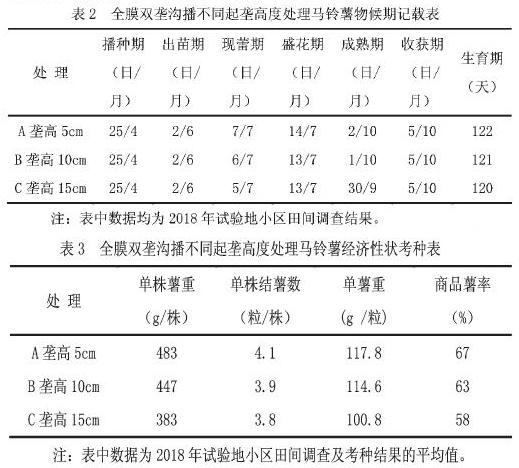

2、不同起壟高度處理馬鈴薯的生物及經濟性狀表現從由表2可見,不同起壟高度對旱地馬鈴薯成熟期和生育期有不同程度的影響。田間觀察發現,壟高10cm和壟高15cm馬鈴薯的成熟期和生育期均比壟高5cm的馬鈴薯提前1~2d。可見,起壟高度對旱地馬鈴薯生育期有一定的影響,雖然影響不明顯,但起壟高度適當降低可延長旱地馬鈴薯的成熟期。

由表3可見,壟高5cm處理馬鈴薯單株薯重、單株結薯數、單薯重和商品薯率明顯高于其他處理,說明起壟高度增加其生物產量和商品率薯則降低,究其原因主要是因為起壟時將壟溝土壤用做壟體,易造成壟溝土壤減少、肥力損失和松土層減少所致。

3、結果與討論

① 試驗結果表明, 在本地極度干旱山區,全膜雙壟溝不同起壟高度對馬鈴薯的產量具有較為顯著影響,在大田生產中,壟高適宜區間為5~10cm,且以壟高5cm為宜。

② 在本地旱作區推廣全膜雙壟溝播馬鈴薯豐產技術時,應注重馬鈴薯壟高、壟寬、種植密度等各項栽培措施的田間試驗研究,進而探索提出適合當地氣候條件的、簡單實用、實踐操作性強、增效明顯的豐產農藝措施,并加以推廣應用,這是本地極度干旱山區旱作全膜雙壟溝播馬鈴薯實現高產的又一關鍵所在。

(作者單位:730913甘肅省白銀市平川區農技中心)