純電動車技術發展趨勢研究

劉豐赫,李良雨

摘 要:文章通過電動車的發展歷程,引出電動車發展作為當前時代汽車行業的國際性課題的結論。通過對這一課題的研究,進一步從電動車開發主要技術模塊現狀及趨勢進行講解,其中包括電動車平臺及整車開發模式、電動車驅動形式、電動車電池系統、電動機系統。

關鍵詞:純電動車;開發模式;動力電池;電機

中圖分類號:U469.72 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1671-7988(2019)23-15-03

Research on the Development Tendency of Pure Electric Vehicle Technology

Liu Fenghe, Li Liangyu

( CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin 300300 )

Abstract: Through the development process of electric vehicles, this paper draws the conclusion that the development of electric vehicles is an international topic of the automotive industry in the current era. Through the research of this subject, the current situation and trend of the main technical modules of electric vehicle development are further explained, including electric vehicle platform and vehicle development mode, electric vehicle driving form, electric vehicle battery system and motor system.

Keywords: Pure electric vehicle; Development mode; Battery; Motor

CLC NO.: U469.72 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2019)23-15-03

1 電動車發展階段及趨勢

電動車的發展主要分為兩個階段[1]。

第一階段,19世紀上半葉電動車概念被提出;1881年,世界上第一輛電動車誕生于法國工程師之手,受制于電池技術的落后,而內燃機技術提升很快,石油資源也被廣泛應用,內燃機占了主導地位,電動車被邊緣化。

第二階段,20世紀爆發石油危機,環境污染日益嚴重。電動車使用的電能是可再生的,并且可以實現零排放,這兩個特性使得電動汽車獲得了新生,電動車發展成為當前時代汽車行業的國際性課題。

我國發布的節能與新能源汽車產業發展規劃,到2020年純電動汽車和插電式混合動力汽車產能達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。

2 電動車開發模式分析

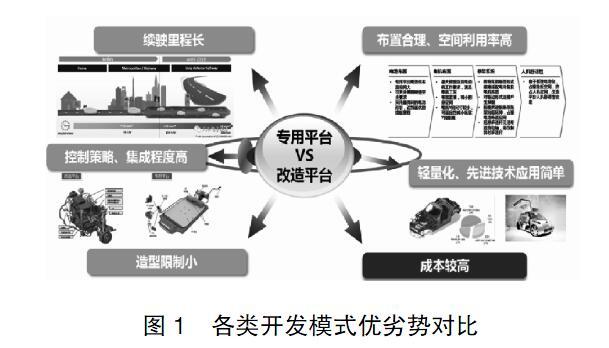

在電動汽車的初始發展過程中,大多傳統整車廠商沿襲了傳統造車思維,在傳統汽車平臺上通過改造進行電動汽車的生產制造;其成本可以得到較好的控制,但是也給電動車設計帶來了一些局限性,內部空間受限、續駛里程設計受限、動力性方面不能充分發揮電動車的優勢等,令車企難以取得顛覆性的改變。全新的純電動平臺可以很好的解決上述幾個限制,但是新平臺的開發需要大量的資金注入,增加了成本。兩種平臺的優劣勢對比如圖1。

圖1 ?各類開發模式優劣勢對比

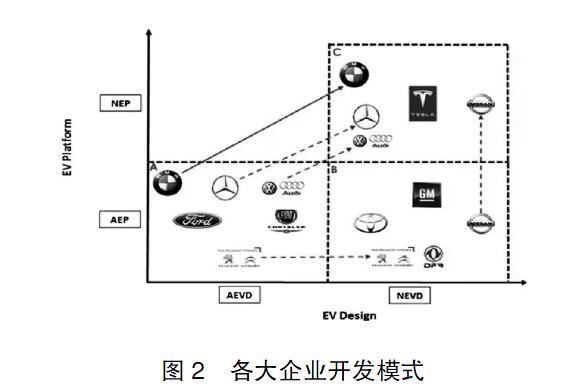

美國密歇根大學交通學院歸納了以下兩種平臺策略和兩種設計思路:

AEP(Adapted Electric Platform):使用原來的傳統車的平臺,電動車設計去使用原來平臺;

NEP(New Electric Platform):發開全新平臺,可以使用全新設計;

NEVD(New Electric Vehicle Design):全新電動車設計,不必遷就舊平臺;

AEVD(Adapted Electric Vehicle Design):在原有傳統車平臺上設計電動車,需要遷就舊平臺。

根據NEP、AEP、AEVD、NEVD的組合可以得到A、B、C三種電動汽車平臺;三種平臺的路線各大車企都有開展,如圖2。

圖2 ?各大企業開發模式

電動車開發過程中,各家的路線雖然存在不同;不管是從A過渡到B,在過渡到C;或者直接從A過渡到C,總體來看,改造平臺始終屬于過渡階段產品,打造全新的電動車專用平臺將成為電動車開發的主流模式。

3 純電動汽車電機發展趨勢

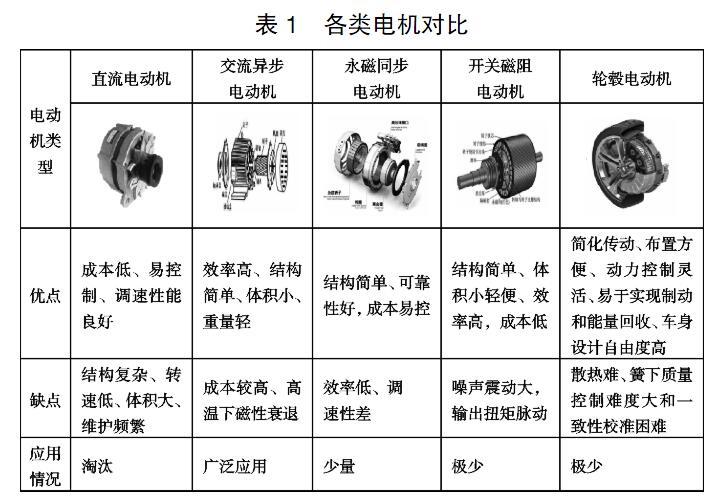

電動機是純電動汽車中唯一的動力部件,其性能的好壞直接影響了純電動汽車動力系統的性能。汽車電機有嚴格的小型化輕量化要求;具有較高的效率和低損耗性能;具有低噪音和低振動的特性。目前來說,使用較多的驅動電機主要有:直流電動機、交流感應電動機、交流永磁同步電動機、開關磁阻電動機和輪轂電動機[3]。

3.1 直流電動機

直流電動機應用最早。其特點為結構簡單,電磁轉矩控制特性優異。但是,由于直流電動機采用了電刷結構,導致了其轉速、功率密度和使用壽命等方面存在了諸多限制。更主要的是,直流電機質量體積較大,在空間狹小的汽車上布置存在諸多困難。所以直流電機終將會被其他優點更為突出的電動機取代。

3.2 交流異步電動機

交流異步電機成本低、結構簡單,但其存在調速范圍小、轉矩特性不理想的問題,需要性能更高的調速器以匹配性能。交流異步電機本身體積小,質量輕,功率大。十分契合電動汽車的動力需求,是目前國內大部分電動汽車選用的動力電機形式。

3.3 永磁同步電動機

永磁同步電機效率高、轉矩和功率密度大,尺寸小、重量輕,但由于其需要稀土材料制成的永磁體為原材料,一定程度上受到資源的限制,成本較高;我國由于在稀土資源方面的優勢,永磁同步電機成為當前新能源汽車市場的主流。

3.4 輪轂電動機

輪轂電機將汽車的動力、傳動和制動裝置都整合到輪轂內,實現每個驅動輪由獨立電動機驅動的裝置,因其具有布置方便、動力控制靈活、易于實現制動和能量回收、車身設計自由度高以及簡化傳動系統等優點,將是驅動系統發展的一個重要方向。輪轂電機目前發展的障礙主要有散熱、簧下質量控制和一致性校準三大問題,各種類型電機對比如表1。

表1 ?各類電機對比

4 純電動汽車驅動系統發展趨勢

根據驅動系統的集成程度,可以將純電動汽車的驅動系統分為低集成結構、高集成結構和輪轂電機結構。

4.1 低集成結構

低集成結構驅動系統的構成方式與傳動車類似,使用電動機替代傳統的內燃機,使用減速箱替代變速箱,將動力通過傳動系統傳遞到車輪上。電機控制器與PUD集成獨立安裝在車身上,集成度低。目前來說,市場上大部分穿電動乘用車均采用此結構。如特斯拉、日產LEAF以及國內絕大部分穿電動乘用車。

4.2 高集成結構

高集成結構驅動系統實現了電機、減速箱、電機控制器的集成。這種結構存在集成程度高,結構緊湊,重量輕等優點。但開發成本和制造成本高,同時由于電機震動頻率較高,電機控制單元壽命會受到影響。

4.3 輪轂電機結構

輪轂電機結構集成度最高,驅動電機與輪轂集成到一起,電機控制器與PDU單獨安裝在車身上[4]。這種結構技術成熟度要求高,目前應用范圍很小。由于輪轂電機具備單個車輪獨立驅動的特性,因此無論是前驅、后驅還是四驅形式,它都可以比較輕松地實現,全時四驅在輪轂電機驅動的車輛上實現起來非常容易;同時輪轂電機可以通過左右車輪的不同轉速甚至反轉實現類似履帶式車輛的差動轉向,大大減小車輛的轉彎半徑,在特殊情況下幾乎可以實現原地轉向。

5 結論

隨著能源危機和對環保問題呼聲越來越高,電動車的研

發成為當下的一個重要命題;電動車開發過程中具有大量的政策支持,電動車的開發模式也在各個車廠的不斷嘗試中逐漸聚焦;動力電池、電機技術不斷取得突破,為驅動形式的靈活實現和集成式設計提供更多可能。

參考文獻

[1] 汪月英,謝海明.國內外動力電池產業發展現狀與趨勢[J].內燃機與配件, 2018(2):205-206.

[2] 劉悅,劉若成.電動汽車發展現狀研究[J].科學咨詢:科技·管理, 2014(40):12-14.

[3] 付主木.電動汽車運用技術[M].機械工業出版社,2015.

[4] Chan C,Chau K. Modern Electric Vehicle Technology[J].Power Eng -ineer, 2001, 16(5):240-240.

[5] 張凱.多驅動模式純電動車的開發與性能研究[D].西南交通大學, 2016.