綜合性護理對腦外傷后氣管切開患者呼吸道及肺部的影響分析

董蕾

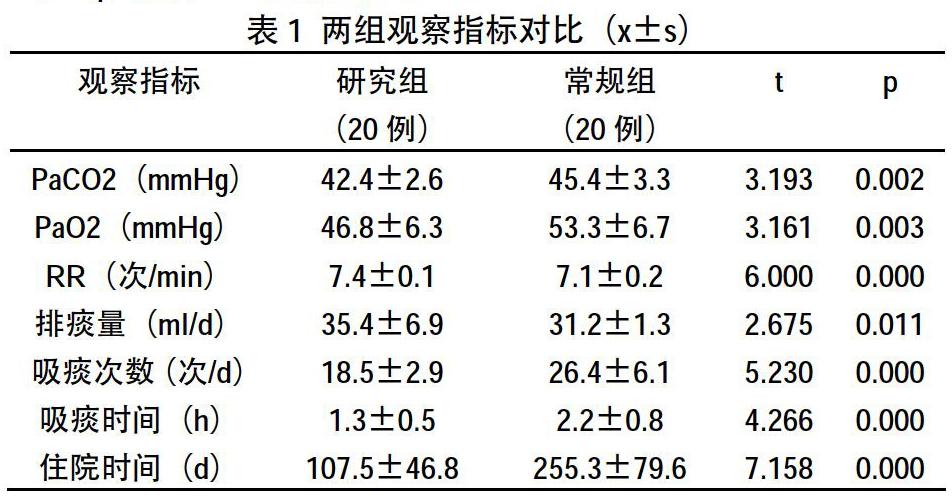

摘要:目的:探討綜合性護理對腦外傷后氣管切開患者呼吸道及肺部的影響。方法:將腦外傷后氣管切開患者40例隨機分為兩組,其中常規組20例行常規化護理,研究組行綜合性護理。結果:研究組PaCO2(二氧化碳分壓)、PaO2(血氧分壓)、RR(呼吸頻率)、排痰量、吸痰時間、吸痰次數、住院時間等觀察指標均優于常規組,組間差異顯著(p<0.05)。結論:綜合性護理能夠改善腦外傷后實施切管切開患者的肺部功能,而且還可以促使患者良好排痰,確保呼吸道順暢。值得在臨床中借鑒、應用。

關鍵詞:綜合性護理;腦外傷;氣管切開;肺部

氣管切開是臨床救治嚴重腦外傷患者的有效手段,但此種方法具有侵入性特點,極易破壞患者呼吸道功能,增大肺部感染風險[1]。切管切開后需及時進行有效護理,促使患者排出痰液,確保患者呼吸道順暢,以免患者肺部嚴重感染。綜合性護理屬于一種全面、系統的護理模式,能夠改善患者預后[2]。本文以40例腦外傷后氣管切開患者作為觀察對象,特此對綜合性護理的應用進行了相關探討。現做如下報道:

1.一般資料與方法

1.1一般資料

本文40例腦外傷后氣管切開患者于2014年01月--2018年11月收治,通過電腦隨機法進行分組,包括常規組、研究組兩組,各20例。研究組中男性觀察對象12例,女性觀察對象8例,年齡20-79歲,平均(48.6±2.6)歲;常規組中男性觀察對象13例,女性觀察對象7例,年齡20-77歲,平均(48.2±2.8)歲。兩組資料客觀對比,P值>0.05,無差異統計學意義,可分組研究。

1.2方法

常規組行常規化護理,即:觀察病情、監測體征、鼻飼營養、清潔皮膚、按需吸痰以及人工叩背等等。研究組則在常規化護理的同時進行綜合性護理,具體為(1)機械排痰。患者保持側臥,護理人員一方面將患者的身體扶穩,另一方面直接采用機械振動排痰機的叩擊頭,對患者背部肺部下葉位置進行作用,將叩擊頭提起,從右側向著左側-背部-脊柱-胸骨這一順序進行叩擊,移動緩慢、有序,振動毛細支氣管上附著的痰液,流至大支氣管,叩擊肺部感染以及下葉部位時可適當延長時間,同時可適當增加叩擊力度。另外,監測患者心率、血壓、呼吸、血氧飽和度,以免患者呼吸不暢、出汗、胸悶、發紺。痰液排出后,患者保持側臥休息15min,以便于體位引流,3次/d,10min/次。(2)無菌護理。排痰過程中必須貫徹落實無菌要求,若有必要,可通過纖維支氣管鏡排痰;將消毒隔離制度落到實處,細菌學檢測消毒液、醫療儀器和工作人員手衛生,確保環境干凈。專人專用霧化器、呼吸機、吸痰器以及濕化器等醫療用物,定時消毒;采用一次性吸痰管,排痰時,應分開口腔、氣道用物,穿戴一次洗手套,以免發生交叉感染。嚴格探視,限制人流出入,向家屬講解院內感染預防知識。(3)氣道護理。用氯化鈉(0.45%)溫濕化患者氣道,霧化吸氧6-8L/min,每日3次。避免頻繁吸痰,排痰之前,先吸入5min高濃度氧氣,以免患者一過性低氧血癥,減輕對腦部的損傷。排痰操作一定要溫柔,嚴控吸痰管置入深度。若患者口唇干燥,外涂石蠟油。以患者口腔pH值,合理選用護理液清潔患者口腔。

1.3觀察指標

觀察并記錄兩組PaCO2(二氧化碳分壓)、PaO2(血氧分壓)、RR(呼吸頻率)、排痰量、吸痰時間、吸痰次數、住院時間。

1.4統計學分析

用SPSS22.0統計學軟件分析本文研究中獲得的數據,用t檢驗(x±s)計量資料差異。最后以P<0.05表示統計學意義。

2.結果

研究組PaCO2、PaO2低于常規組,RR、排痰量、吸痰次數多于常規組,吸痰時間、住院時間短于常規組,組間差異顯著(p<0.05)。詳情見表1。

3.討論

臨床綜合治療腦外傷患者過程中,綜合性護理是最為重要的一部分,是一種遵循“以人為本”護理理念的系統、全面的護理模式。本文在腦外傷患者實施氣管切開治療期間進行綜合性護理,包括機械性排痰護理措施、無菌護理、氣道護理等內容,旨在確保患者呼吸道順暢,改善其肺部功能,其中機械性排痰護理措施主要以低頻振蕩療法原理為依據,從水平方向以及垂直方向所產生的振動力度,穿透肌肉組織,直至細小支氣管,促排痰液,確保患者能夠順暢呼吸[3]。此種排痰方法不會因為患者體位而受不良影響,力度持續、均勻,頻率穩定,而且還不容易脫管,患者比較耐受。嚴格無菌操作要求,旨在降低感染風險。清潔口腔、濕化氣道等氣道護理措施,可有效預防感染。

總而言之,綜合性護理提高了腦外傷氣管切開患者的肺部功能,預后良好,值得臨床重視。

參考文獻:

[1]謝遵艷,宮婷,蔣媛媛.綜合性護理對腦外傷后氣管切開患者呼吸道及肺部的影響[J].安徽衛生職業技術學院學報,2017,16(02):93-94.

[2]翁雪珍.不同護理措施預防危重型腦外傷氣管切開發生肺部感染的對比研究[J].中國社區醫師,2016,32(26):161+163.

[3]張韶琴,錢萍.綜合性護理對腦外傷后氣管切開患者呼吸道及肺部的影響[J].當代護士(中旬刊),2016(04):41-43.