B超檢查在慢性乙型肝炎診斷中的應用價值探討

嚴玲

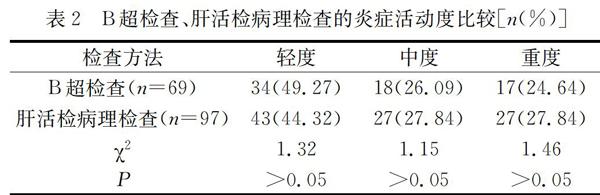

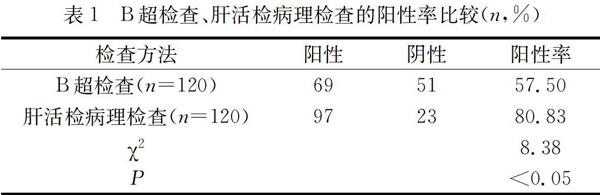

【摘 要】 目的:探討B超檢查在慢性乙型肝炎診斷中的應用價值。方法:選取2016年8月4日至2018年3月6日于本院收治的120例慢性乙型肝炎患者作為研究對象,所有患者均采用B超檢查,并將檢查結果與肝活檢病理檢查比較。結果:B超檢查結果顯示,陽性69例,陽性率57.50%;肝活檢病理檢查陽性97例,陽性率80.83%(P<0.05)。B超檢查、肝活檢病理檢查炎癥活動度無明顯統計學差異(P>0.05)。結論:在慢性乙型肝炎的診斷準確率方面,B超檢查遜色于肝活檢病理檢查,但患者是否伴有肝纖維化與早期肝硬化,可通過B超檢查進行明確判斷。

【關鍵詞】

慢性乙型肝炎;肝活檢病理檢查;臨床診斷;應用價值

慢性乙型肝炎的突出特點是傳播迅速和易感染,這是一種感染性很強的疾病,疾病是否能夠轉歸往往取決于能否在早期發現、診斷與治療。如果診治不及時,很有可能發展為早期肝硬化或者肝纖維化[1],無論對患者個人還是整個社會,都有很大的危害性。臨床診斷慢性乙型肝炎,應用最多的影像學技術是B超檢查,本院對120例患者采用B超診斷,并將診斷結果與肝活檢病理檢查結果進行比較,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究對象為2016年8月4日至2018年3月6日于本院收治的120例慢性乙型肝炎患者,所有患者均符合中國病毒性肝炎學術會議制訂的相關診斷標準[2],表現為右上腹的反復隱痛,且有慢性乙型肝炎疾病史;排出肝硬化疾病史、氏征陽性、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)異常者。120例患者中男性85例、女性35例;年齡27~67歲,平均年齡(40.28±1.36)歲。

1.2 方法

B超檢查:診斷儀器為GE Voluson 730超聲診斷儀,凸陣探頭頻率設置為3.5MHz,叮囑患者空腹至少8h,多切片全面探查肝臟。此外,患者還需要接受肝、膽、脾的常規檢查,確定肝穿刺點。

肝活檢病理檢查:叮囑患者擺放平臥位,在右腋前線的第七、第八肋間定位病變的位置,從血管相對少的部位進針,應用1s負壓抽吸法抽出兩條長度為1~2mm的肝組織,采取常規與網織纖維染色。應用10%的福爾馬林液將活檢的肝組織固定,送至病理科進行石蠟包埋切片。

1.3 觀察評定標準

1)比較B超檢查、肝活檢病理檢查的陽性率;2)比較兩種檢查手段呈現的炎癥活動度;3)B超檢查判定標準為炎癥的壞死與纖維化情況、變化特點,分為輕度、中度和重度三種分型:肝回聲有輕度異常為輕度;肝回聲增粗為中度;肝回聲明顯增粗為重度;4)肝活檢病理檢查的診斷標準是炎癥的纖維化程度分級(G、分期S)和炎癥的活動度,輕度:G0~2;中度:G3、S1~3;重度:G4、S2~4。

1.4 統計學方法

本研究應用SPSS 19.0統計學軟件進行處理,計量資料以(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,組間比較進行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 B超檢查、肝活檢病理檢查的陽性率比較

見表1。

2.2 B超檢查、肝活檢病理檢查的炎癥活動度比較

見表2。

3 討論

肝區隱痛是因肝細胞彌漫性腫脹,使肝體積增大,肝包膜緊張所引發,是肝臟炎癥的局部表現。另一方面,肝區疼痛也是由膽囊炎癥引發。肝臟酶的改變是因肝細胞水腫或壞死釋出肝細胞內的酶進入血液,主要是血清氨基轉移酶含量升高,轉氨酶升高是肝臟炎癥的直接表現。以直接膽紅素增加為主的黃疸多為肝細胞性黃疸。感染乙肝病毒且遷延不愈是導致慢性乙型肝炎的主要原因,這是一種傳播率高、發病率高,而且流行廣泛的疾病,隨著時間的推移,會發展成慢性肝病。資料顯示[3]:全世界范圍內,有15%~20%的慢性乙型肝炎患者死亡。因此,早期的準確診斷、對癥治療是挽救患者生命,改善預后的重要措施。

肝活檢病理檢查是臨床診斷的金標準,盡管可準確判斷患者的炎癥活動程度以及肝纖維化程度,然而由于這是一種創傷性的檢查手段,所以很難在臨床推廣,也不容易被患者接受。除了肝活檢病理檢查之外,臨床還可通過了解患者的病史、病原,以及通過肝功能檢查進行診斷,尤其是B超檢查,在慢性乙型肝炎的診斷中,有著極高的應用率。

通過B超檢查,能夠呈現出患者肝臟實質內部的局灶性病理改變,以及肝臟中網狀內皮系統的增生特點,影像學特點主要表現為密度增加、變粗、回聲不規則增強等。患者的肝臟通常會有明顯的纖維組織增生,回聲表現為彌漫性與線狀,炎癥的活動度越強,回聲就會越強、越粗,隨著炎癥活動度的提高,最終將引起肝臟結構的失衡。輕度慢性肝臟疾病B超檢查表現與正常肝臟表現相同,而早期肝硬化和肝硬化患者的B超檢查指標異常較為明顯,所以在輕度肝炎、慢性肝炎、早期肝硬化等疾病的診斷中B超檢查更為準確。相關研究資料表明,肝臟纖維化發展到一定程度時即可使用B超進行檢查,且方法簡單快速,對患者本身沒有嚴重的影響,B超與病理檢查診斷結果較為一致[4]。

B超技術之所以在臨床應用廣泛,主要是因為兩大突出優勢:一是無創,二是可重復性。本研究嚴格依照《病毒性肝炎防治指南》中提到的B超診斷慢性肝炎的相關標準判斷患者的B超檢查結果[5],在120例患者中,B超檢查出69例(57.50%)陽性,陽性率明顯低于肝活檢病理檢查的80.83%。但兩種檢查方法在炎癥活動度方面無明顯統計學差異(P>0.05)。

綜上所述,與肝活檢病理檢查相比,B超診斷慢性乙型肝炎的準確率略低,但優勢是可判斷患者有無早期肝硬化和肝纖維化,總體而言,B超檢查有著較高的應用價值。

參考文獻

[1] 劉玉芹.慢性乙型肝炎患者肝臟B超形態學變化和MMP-2及TIMP-2水平與肝纖維化分期的探討[J].海南醫學院學報,2016,22(03):245-247.

[2] 李劍鳳,寧偉.B超評價慢性乙型肝炎肝硬化患者膽囊改變應用價值[J].臨床軍醫雜志,2017,45(07):750-752.

[3] 羅宏.慢性乙型肝炎患者肝臟B超形態學變化與肝纖維化分期的關系分析[J].當代醫學,2018,24(04):93-94.

[4] 王雷,張小玉,田玉嶺,等.Stiffness值、B超及血清生化和肝纖維化指標與肝纖維化程度的關系[J].廣東醫學,2013,34(24):3774-3776.

[5] 陳錦珍.慢性乙型肝炎患者的B超診斷與肝活檢病理對照觀察[J].中國醫療器械信息,2017,23(17):80-81.