多學科協作品管圈活動對胸痛中心管理關鍵指標的影響

呂曉春

(山西省汾陽醫院,山西 呂梁032200)

胸痛中心是為急性胸痛患者提供的快速診療通道,可縮短急性心肌梗死等致死性急性胸痛患者的診療時間,提高救治成功率,有效改善預后,提高我國急性心肌梗死乃至所有心血管急重癥的救治水平[1]。目前,我國正在加速推進胸痛中心的建設,在建設過程中各醫院均面臨部門間銜接不緊密、流程不規范等問題[2],各胸痛中心的關鍵指標完成情況差別較大,救治質量參差不齊[3]。品管圈(QCC)是醫院質量管理常用工具,在醫療質量持續改進過程中發揮著巨大作用[4-5]。多學科協作模式是以多專業小組為基礎,以患者利益為中心,通過各學科專業人員的相互合作為患者提供系統、規范、全面、全程的醫療護理干預,是近年來國際上廣泛推崇的一種重要醫學護理模式[6]。本院在胸痛中心建設中實施多學科協作QCC活動,效果顯著,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇山西省汾陽醫院于2016年2—4月和2016年9—11月連續收治并成功行直接經皮冠狀動脈介入治療(PPCI)的166例急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者,分別將其作為對照組(80例)和觀察組(86例)。對照組男69例,女11例;平均年齡(59.80±10.20)歲;基礎疾病:高血壓病58例,糖尿病26例,血脂異常11例,吸煙48例;手術部位:前降支50例,回旋支6例,右冠狀動脈24例;入院時Killip分級,Ⅰ級73例,Ⅱ級7例。觀察組男73例,女13例;平均年齡(57.90±12.60)歲;基礎疾病:高血壓病63例,糖尿病31例,血脂異常12例,吸煙58例;手術部位:前降支52例,回旋支8例,右冠狀動脈26例;入院時Killip分級,Ⅰ級78例,Ⅱ級8例。兩組患者性別、年齡、基礎疾病、心功能分級(killip法)等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 典型胸骨后或心前區劇烈的壓榨性疼痛,持續30 min以上伴有ST段弓背向上抬高,心肌壞死標記物增高[7]。

1.3 排除標準 患者或家屬拒絕行PPCI手術;發病超過24 h的STEMI患者;合并嚴重肝腎功能不全、腦血管意外、嚴重感染、惡性腫瘤等不宜行PPCI手術者。

2 護理方法

2.1 對照組 采用常規診療護理模式。患者排隊入院、掛號、繳費、候診、采血化驗,檢驗科按送檢順序化驗。患者由急診科送入冠心病重癥監護室(CCU),待檢驗結果報回后醫師與家屬溝通,家屬同意手術后,再逐一電話通知導管室及手術醫師。

2.2 觀察組 在前期多學科協作QCC活動6個步驟(主題選定、擬定計劃、現狀把握、目標設定、解析、擬定對策)的基礎上實施擬定的對策,具體措施如下。

(1)執行再造后的院內救治流程 如先救治后收費的流程、不同途徑來院STEMI患者繞行CCU流程、一鍵啟動激活導管室流程。胸痛患者由綠色通道進入醫院,不需繳費,不需辦理任何手續,優先就診、優先化驗,10 min內完成ECG檢查。設立胸痛中心專用電話,并建立一鍵啟動微信群,患者診斷為STEMI后,在知情同意的同時立即通過微信群一鍵啟動導管室,并繞行CCU直接將患者由急診科送入導管室。

(2)加大宣教力度 通過義診、候診區播放視頻、微信平臺、同心管家APP、PCI俱樂部、社區宣教、發放宣教手冊等方法宣傳疾病知識。制作圖文并茂的宣教掛圖,在醫患談話間安裝電視播放胸痛視頻,以各種形式向家屬講解胸痛知識及急救時間對患者的重要性,以縮短簽署知情同意書時間。

(3)執行優化后的檢驗及結果回報流程 設立“胸痛中心綠色通道”專用章,患者不需交費,采血后專人立即送檢,檢驗科見到此章后優先化驗,20 min內報回檢驗結果。建立急診檢驗報告微信群,檢驗結果第一時間通過微信群傳輸,避免家屬多次往返。

(4)制訂培訓計劃,采取講座、應急演練等多種形式培訓核心科室醫務人員,提高醫務人員胸痛診斷、急救、治療水平。

(5)在醫院周邊主干道、門急診等多處設立醒目標識,指引胸痛患者快速到達目的地。

兩組患者均于PPCI前給予拜阿司匹林300 mg、替格瑞洛180 mg、瑞舒伐他汀10 mg。PPCI后按照指南[7-8]建議給予雙聯抗血小板、他汀類調脂及β受體阻滯劑、硝酸酯類、鈣拮抗劑、血管緊張素轉換酶抑制劑等降壓治療。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①胸痛中心建設要求的關鍵指標:包括D-to-B時間、首次醫療接觸到首份ECG時間、首份ECG確診時間、采血到獲取報告時間、導管室激活時間、簽署知情書同意時間、D-to-B時間達標率、平均住院時間、院內死亡率等胸痛中心關鍵指標。②滿意度:采用本院自制滿意度調查表評估兩組患者對護理滿意度情況,評定內容包括急救能力、病情觀察、服務及時性等10個維度,采用百分制計分。

3.2 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

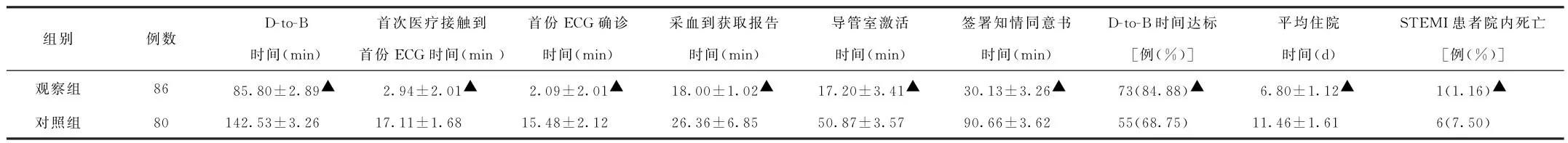

(1)胸痛中心建設要求的關鍵指標比較 觀察組D-to-B時間、首次醫療接觸到首份ECG時間、首份ECG確診時間、采血到獲取報告時間、導管室激活時間、簽署知情同意書時間、平均住院時間均明顯短于對照組(P<0.05);觀察組D-to-B時間達標率、院內死亡率均明顯低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組成功行直接經皮冠狀動脈介入治療的ST段抬高型心肌梗死患者胸痛中心關鍵指標比較(±s)

表1 兩組成功行直接經皮冠狀動脈介入治療的ST段抬高型心肌梗死患者胸痛中心關鍵指標比較(±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05

STEMI患者院內死亡[例(%)]觀察組 86 85.80±2.89▲ 2.94±2.01▲ 2.09±2.01▲ 18.00±1.02▲ 17.20±3.41▲ 30.13±3.26▲ 73(84.88)▲ 6.80±1.12▲ 1(1.16)▲對照組 80 142.53±3.26 17.11±1.68 15.48±2.12 26.36±6.85 50.87±3.57 90.66±3.62 55(68.75) 11.46±1.61 6(7.50)組別 例數 D-to-B時間(min)首次醫療接觸到首份ECG時間(min)首份ECG確診時間(min)采血到獲取報告時間(min)導管室激活時間(min)簽署知情同意書時間(min)D-to-B時間達標[例(%)]平均住院時間(d)

(2)滿意度評分比較 觀察組滿意度評分為(95.20±0.80)分,明顯高于對照組的(78.67±1.33)分,差異有統計學意義(P<0.05)。

4 討論

STEMI患者療效及預后具有時間依賴性[9],患者進入醫院大門到再灌注治療(D-to-B)過程中涉及很多時間節點和科室,各環節的延誤都直接影響患者預后,故胸痛中心對STEMI患者救治的各個時間節點均有嚴格標準,但醫院就診流程復雜,因此胸痛中心對各個時間節點的要求存在諸多挑戰。本文采用QCC這一現代化質量管理工具,由多學科成員組成品管小組、選定主題、擬定活動計劃、梳理現有工作流程、鎖定需改進的重點環節、查檢客觀數據、把握改善重點、判斷問題的關鍵,厘清主次。通過逐一對改善重點進行原因分析、要因評價,并遵循三現原則(現場、現物、現實)再次查檢,確定導致問題發生的真因,并制定可行的對策應用于臨床。整個活動過程運用了頭腦風暴、查檢表、柏拉圖、魚骨圖、三現原則等多種科學方法,將錯綜復雜的臨床工作和諸多影響因素條理化、簡潔化、順暢化、數據化、明確化,使對策有的放矢,問題的解決清晰易行有效。

胸痛中心建設涉及醫院多個環節和部門,多學科協作模式使醫護技管各部門人員團結協作,從現狀把握、分析原因到擬定對策,積極參與每一步驟,最后將大家的智慧集中為標準的先救治后收費等救治流程、制度及規范。在快速、標準、高質量診療流程指引下,使醫護技人員工作具有計劃性和有效性,各部門間合作默契,無縫銜接,大幅度提高了工作效率,節約了各個時間節點時間[10],顯著縮短再灌注治療及住院時間,有效降低STEMI患者院內死亡率。

QCC活動中,了解到患者擔心費用、對STEMI知識不了解、無指引標識找不到相應科室等問題,通過優化先救治后收費等流程,患者不需繳費且不需辦理任何手續即可優先化驗、手術治療。在醫院內外制作醒目標識指引患者,減少患者多次往返。應用多種方式對患者及家屬進行疾病知識教育,提高患者及家屬對STEMI的重視程度。QCC活動過程強化了各學科人員工作責任心,提高了醫務人員主動服務的意識,使患者對醫院急救能力、專業水平、服務態度等滿意度大幅度提高。

本次多學科協作QCC活動在改善胸痛中心建設關鍵指標方面效果顯著,實現了胸痛中心質量的持續改進,改善了患者預后,提高了患者滿意度,充分展示了多學科協作QCC的優勢,有效提高了醫務人員分析、解決臨床實際問題的能力,提升了醫院管理水平,值得臨床推廣。