“錯誤出生”損害賠償請求權爭議

——以國內司法審判現狀為視角 *

李 想,莊 家 強

(安徽財經大學 法學院,安徽 蚌埠 233030)

為提高出生人口的質量,減少具有先天缺陷嬰兒的出生,我國在產前檢測方面制定了明確的法律法規,以希醫方嚴格遵守。然而,實踐中關于錯誤出生的案件還是呈上升趨勢,如某些醫療機構未盡到對孕婦的告知義務而侵犯知情權進而導致孕婦錯失進一步診療及決定是否終止妊娠。由于我國沒有專門的法律規范對此類案件進行指導,不同法院在處理此類案件中所依據法律法規、裁判說理、裁判結果往往不統一,造成司法實踐中“同案不同判”的現象。這與習近平新時代所倡導的“讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的司法精神是相違背的。有基于此,將對此類糾紛的請求權基礎爭議及賠償爭議予以分析。

一、錯誤出生案件司法審判現狀——同案不同判

錯誤出生是指孕婦在產檢過程中,由于醫方的過失,根據現有醫療水平,對胎兒缺陷情況應當檢查而未檢查出,或者檢查出缺陷未告知孕婦,導致孕婦誤以為胎兒健康選擇生產卻產出缺陷兒的現象,也稱為“不當出生”。這一概念最初來源于美國的美國的Gleitman v. Cosgrove一案,在美國被稱為“wrongful birth”。

目前,我國錯誤出生案件可以總結為三種裁判結果,分別是:第一,以侵權認定醫方承擔部分責任的判決(如:表1任保剛、王紅燕等訴臨淄區婦幼保健院醫療損害責任糾紛案);第二,醫方承擔違約責任的裁判(如:表1周丹、劉欣訴太倉市沙溪人民醫院醫療服務合同糾紛案);第三,駁回父母及缺陷兒起訴的判決(如:表1韋某某訴柳州市婦幼保健院醫療損害責任糾紛案)。表1是近年來我國錯誤出生案件司法審判情況。其內容表明了司法實踐中一審審判環節“同案不同判”背后的損害賠償請求權爭議之所在。

二、我國錯誤出生案件請求權爭議分析

(一)錯誤出生的損害賠償請求權基礎爭議

表1 我國錯誤出生典型案件一審裁判情況

資料來源:中國裁判文書網;中國法律資源庫。

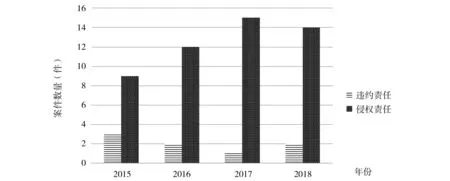

圖1 錯誤出生案件損害賠償請求權基礎案件數量圖

如圖1所示,根據中國裁判文書網最新更新數據顯示,我國近四年錯誤出生案件數量共計64件,其中原告以被告違約為請求權基礎提起訴訟的錯誤出生案件明顯少于以醫療機構侵權為請求權基礎的案件量。現對錯誤出生案件損害賠償請求權基礎爭議用比較研究方法分析國內外司法實踐中的做法及法理溯源。

1.醫療機構的違約責任——以大陸法系國家為代表

作為更加注重契約精神的大陸法系國家,德國聯邦法院對于錯誤出生案件的判決態度同樣以維護契約精神為目的,采用由合同的不完全給付賠償因醫方的違約造成的孕婦的損失為請求權,追究醫療機構的違約責任[1]。研讀德國對錯誤出生案件所持態度的相關學術觀點和判決,不難發現,在德國,其用“不被期待兒之訴”統稱由錯誤出生和錯誤懷孕生下的嬰兒,不管是不是殘疾兒[2]。這就意味著,德國的司法精神,最先在概念上就拋開了對殘疾兒和健康兒本身是否是一種損害之理解的尷尬境地,他們認為人生而平等,不管是由錯誤出生生育的殘疾兒還是由錯誤懷孕出生的健康兒,都屬于不被期待的生命,但這些生命的人格權是需要受到肯定的,因此錯誤出生案件的原告方損失應當在于對診療目的沒有達成造成的影響,而非殘疾兒的降臨本身是個錯誤[3]。

與此同時,一些學者認為,在錯誤出生案件中,被告醫療機構的過失診療行為導致缺陷兒的出生,雖然缺陷兒的缺陷結果不是由醫療機構的診療行為導致,但其行為應當屬于侵犯了孕婦在診療和生育過程中的身體健康權,符合德國侵權法所保護的法益,可以通過侵權法找尋救濟途徑[4]。但德國聯邦法院的判決要旨否定了上述觀點。德國法院認為,錯誤出生案件并非侵犯了缺陷兒母親的身體健康權,按照此類案件為例,德國侵權法所保護的缺陷兒母親的身體健康權是指,由于生育殘疾兒所冒風險的巨大,本可以自然生產或者普通剖腹產的孕婦要增加手術的復雜程度和對母體的傷害程度并最終導致了這種損害的發生。而德國的不被期待兒案件,很明顯,母體生育不被期待兒是由于醫療機構的過失,孕婦作出錯誤決定導致的,并非有心理準備的,其生育過程屬于主觀上不會因意外風險而擔憂的自然分娩過程,這是醫學上所有母體生育嬰兒都應承擔和經歷的過程,不能認為侵害了孕婦的身體健康權。因此不能通過侵權法來作為救濟途徑。

2.醫療機構的侵權責任——以英美法系國家為代表

英美法系國家多以提起侵權損害賠償責任為請求權內容來解決錯誤出生案件對原告造成的損害。通過研讀有關學者的觀點及現今相關文獻及裁判案例,現以美國和英國的司法指導意見為例,分析英美法系所支持的醫療機構的侵權責任的構成。

(1)美國。美國作為判例法國家,針對此類案件,通過1995年的在Greco v. United States案確定了對錯誤出生侵權損害賠償案件的支持,同時否定了錯誤生命之訴的合理性,對美國在此后類似案件中的處理及裁判理由確定了標準和指導意見。該案中原告分別以殘疾兒和殘疾兒父母的名義對被告醫療機構提出賠償殘疾兒的必要醫療費用以及賠償由殘疾兒出生導致的對殘疾兒父母的精神損害費,法院對此訴求所作出的判決是:1.支持殘疾兒父母的精神損害賠償請求權;2.否定了殘疾兒的訴訟主體資格;3.進一步明確了錯誤出生之訴的賠償范圍,即父母因醫療機構過失作出錯誤抉擇,生下殘疾兒導致精神痛苦的精神損失費及數額,父母因撫養殘疾兒所額外支付的必要醫療費用及數額。

上述可知,法院對該案的判決內容說明了美國由此規范了錯誤出生案件的賠償問題和請求權基礎,對此類案件的判決有了統一的認識,明確醫生的診療義務和責任范圍。另外,明確否定了錯誤生命之訴的正當性。其認為,殘疾兒的生命完整性的缺失是先天性導致,而非醫療診斷導致,二者無因果關系,生命完整性的缺陷不屬于損害結果,不能將所有的不完美都歸咎于醫院的診療行為,這既符合司法的公平公正,也能夠在一定程度上加強醫生的責任感,社會的正義感,這也是比較認同的判決方式和判決理由。

(2)英國。作為英美法系國家,與美國判例法不同的是,英國于1976年頒布的《生而殘障民則責任法》中明確了錯誤出生案件的請求權基礎,它規定由于醫院的過失行為導致父母錯誤決定而生下殘疾兒進而導致的精神損害和額外經濟損失的糾紛問題,按照侵權來處理。

由此可以看出,英美法系國家所持的處理問題的方法是支持以侵權作為請求權基礎,與此同時與錯誤生命作出了區別,其否認的錯誤生命的正當性。英美法系國家關于該類案件的救濟途徑體現了其對殘疾生命人格權的肯定和尊重,以及對殘疾兒父母生育選擇權的保護,符合侵權法保護的目的。

(二)錯誤出生損害賠償請求權的賠償爭議

在錯誤出生案件中,原告不管是以醫療機構的違約行為還是醫療機構的侵權行為為由提起訴訟,其目的就在于:1.通過司法的公平公正維護自己的權益(討一個說法);2.由于殘疾兒出生的事實給原告造成的額外經濟損失進行補償。因此,確定何為損害發生前狀態存就成為司法實務界的另一個判決焦點。

目前學術界對此仍然存在爭議。按照相當一部分學者的觀點,醫療機構的產前診斷過失或者違反《母嬰保健法》未向孕婦或其直系親屬告知有關胎兒健康狀況,侵犯了孕婦的知情權和生育選擇權,使本來可能作出終止妊娠決定的孕婦誤以為胎兒正常而生下先天性缺陷兒,因此損害錢的狀態應當是“終止妊娠”的決定。按照此種說法,孕婦在產檢后的懷孕期間及生出殘疾缺陷兒以后,都屬于損害結果。如此而來,根據我國的侵權損害賠償原則,賠償范圍則擴大到了醫療機構出現過失產檢行為之后孕婦的妊娠環節的懷孕費用以及依照正常生育程序的一般生育費用。

顯然,此種觀點是不可取的。原因有兩點:第一,這種觀點所確定的賠償范圍不合理,將孕婦正常懷孕期間的費用和一般生育費用納入其中,非倫理化的加劇了醫療機構的損害賠償范圍,不利于醫療行業科學性的健康發展,過度維護原告方的利益而未考慮到醫患關系的發展以及對以后類似案件的借鑒作用;第二,將損害前的狀態確定為孕婦終止妊娠的決定,就意味著孕婦正常生育過程是一種損害,暫且不過問生育出健康嬰兒或缺陷兒,這種觀點首先認為“生命的出生”是一種損害,這是對人格權的直接否定,認為只要產檢出胎兒的發育狀況不正常,嬰兒就不該出生。而事實上這是一種主觀臆斷。我國的計劃生育政策倡導優生優育,賦予了醫療機構在產檢中對孕婦的告知義務和提出建議權,但不管是出于《母嬰保健法》之規定,還是人性倫理角度,最終是否終止妊娠的決定權在母親本身。因此不能想當然認為損害前的狀態一定是“終止妊娠”,也就是胎兒未出生。

因此,支持將損害前的狀態確定為“胎兒父母生出健康嬰兒”。理由有二:第一,彌補了上述有關學者對人格權變相否定的缺陷。在預防殘疾兒出生的案件實務中不難看出,胎兒父母并非不想要孩子,而是想要健康的孩子,這與錯誤懷孕的損害賠償不是一個范疇[5]。因此,我們應當認為嬰兒父母的損害發生來源于本想通過產檢安心養胎生育出健康嬰孩,而由于醫方能檢測未檢測或有義務告知而未告知導致胎兒父母誤以為腹中胎兒一切正常,仍按照健康胎兒的懷孕和生育程序經歷妊娠過程,本僅需支付健康嬰兒所需的撫養費用卻因此意外發現需要支付額外醫療費用及特殊撫育費用。這與胎兒父母與醫療機構進行產檢服務的期待利益是相悖的,但并未因此認為殘疾缺陷兒的出生是一個錯誤,肯定了缺陷兒出生的人格權[6]。無論嬰兒出生狀況是健康或者有缺陷,按照“呼吸說”只要胎兒出生是活體,那么就應當肯定其人格權,肯定其在法律上的民事權利能力。第二,能夠合理確定損害賠償范圍。因此,將錯誤出生損害前的狀態確定為“生出健康嬰兒”,能夠有效避免賠償范圍計算時的不合理擴大,如正常的懷孕行為期間費用不應當列入醫療機構的賠償項目。

三、解決錯誤出生損害賠償請求權爭議的有效途徑

(一)立法完善錯誤出生案件請求權基礎

目前在我國,以醫療機構的違約類型的不完全給付作為請求權基礎所依據的法律法規趨于完善,主要依據《合同法》關于締結醫療服務合同時的當事人義務完成情況確定其違約事實和違約程度。然而,侵權損害項下的請求權爭議的立法工作仍應當完善。《侵權責任法》第二十條、第五十七條、第五十八條、第六十條、《母嬰保健法》第二十三條以及《產前診斷技術管理辦法》相關條款是實務界法官予以判決的基本法律依據。

近年來,在司法實務界的錯誤出生糾紛案件的逐漸增多,孕婦的優生優育選擇權,或者說生育選擇權已經不再是適合以“其他人格權益”找尋法律保護的依據了。這種案件已經不具有臨時性,亟待需要《侵權責任法》對孕婦的人格權進行完善,讓司法實務界有法可依,減少自由裁量的濫用,依法解決糾紛,維護公平,使當事人因殘障兒出生額外支付的巨大經濟負擔有希望賠償[7]。

(二)統一醫療機構責任認定標準

由于同案不同判,故司法實務中這幾大難題亟待解決:首先,究竟如何明確醫療機構的注意義務和告知義務;其次,如何確定其注意和告知義務的違反是屬于侵權還是違約;最后,如何解釋婦女的“優生優育選擇權”屬于侵權法所保護的客體。

首先,違反法律對醫療機構相關義務的強制性規定的,屬于侵權行為,即醫療機構若違反法定義務,則歸屬于侵權損害賠償;若違反的是醫療服務合同中合同相對人雙方具體的約定義務,則屬于違約。

其次,現有法律規定,若胎兒患有嚴重遺傳性疾病,或遺傳缺陷,或繼續妊娠可能導致孕婦健康危險的,醫師都應當具有告知義務并提出相關醫學意見,可以看出其彌補了《侵權責任法》第五十八條有關醫療責任的部分,如此便能明確醫療機構的注意義務和告知義務。其中《母嬰保健法》第十八條明確規定符合某些情形時醫師應當向夫妻雙方說明情況,并提出終止妊娠的醫學意見[8]。這明確了醫療機構的注意義務和告知義務,并且第二款對違反義務的后果規定也明確了醫療機構應當承擔的責任。

最后,關于孕婦的優生優育選擇權,學術界有肯定和否定兩種觀點。持肯定觀點的學者認為,優生優育選擇權是我國懷孕夫婦法定的一項權利,也可稱為生育選擇權,可歸納為自主決定權中的一種,符合侵權法所保護的客體,醫療機構在診療過程中的過失行為,應當告知而為告知,或者應當診斷出而未診斷出胎兒的缺陷情況,使孕婦基于對醫生的信任作出錯誤的決定,導致對孕婦對生育選擇權的侵犯,理應適用侵權法解決;持否定觀點的學者認為,我過侵權法并未明確規定孕婦的優生優育選擇權屬于侵權法所保護的客體,就不能認為醫療機構的診療行為的過失是一種侵權行為。對此,本文認同“優生優育選擇權”是侵權法所保護的法益之一,可以從“等人身、財產權益”的兜底權利中找尋優生優育選擇權的存在價值。正如王澤鑒先生與梁慧星先生在“歌樂山大講堂”中提及,“客觀權利的存在不是基于條文對此有無規定,永遠不能說沒有法律條文對某項權利的明文規定,該項權利就不存在。”否則在案件的裁判中就會出現一種現象:權利被客觀侵犯,卻不能通過法律尋求幫助,這種結果是法治社會最為悲哀的。

四、結 語

隨著醫療技術不斷前進,醫療機構應當及時引進產前檢查新技術,彌補因技術落后導致能查未查的胎兒不正常發育狀況。然而,在城鄉醫療水平差距較大背景下,農村孕婦產檢意識較為淡薄,因此,政府相關部門應當對此方面予以重視并提供相應資金支持,積極引進先進醫療技術,提高產前檢查質量。除此之外,相關單位可以針對產期檢查意識相對較弱的孕婦人群定期組織產前檢查意識培養講座,增強知情權和自主決定權等人格權益的培養意識。同時,在醫療機構引進產前檢查新技術時,應當充分詳盡的了解新技術的優缺點以及與傳統技術的差別,并對孕婦及直系親屬進行告知,堅定對醫療機構的信任,維系良好的醫患關系,降低錯誤出生案件發生率。