諾獎“井噴”的日本故事

古月一刀

京都大學校園

2001年,日本政府提出了個“豪氣干云”的科技計劃—要在50年內拿30個諾貝爾獎。

不出所料,這個計劃被嘲笑了,笑的人不是別人正是自己人,而且還是當年剛拿諾貝爾化學獎的野依良治。他毫不客氣地評價政府的這種計劃“很傻帽”,畢竟之前的100年只出了9位日本諾獎得主。

接下來,就是喜聞樂見的“打臉劇情”了。

僅僅過去19年,獲諾獎的日本人已有19位,平均一年一位的節奏。從結果來看,這個目標不僅不傻,還十分保守了。

日本在科學界的成果如此亮眼,引起了他國的艷羨。尤其是鄰國中國,關于日本諾獎的文章不計其數,有呼吁學習模仿日本的,也有反省批判本國教育制度的。

本以為日本的學界和媒體應該是對近年的成績不說得意,也應該是滿意的,但當我查詢了大量報道之后,我感到了恐懼。日本的聲音主要并非總結成果,而是反省和居安思危。他們認為,獲獎的人多是年事已高的老研究者,他們手中的多是20年前的科研成果。而更多的學者提到了眼下學界人才寥寥、青年人不愿投身科研的現狀,推斷接下來日本會進入“諾獎荒”,不少人呼吁政府對學界松綁,鼓勵青年參與。

可道是,學霸學習好不可怕,可怕的是他不知足,還挑燈夜戰。

時間的檢驗

回顧日本近20年的諾獎成就,集中在物理、化學、生理學或醫學三大領域。

統計下來,2000年以后的日本諾獎獲得者的獲獎成果,大都是在20世紀七八十年代前后取得的,比他們獲諾獎時間要早二三十年。

拿去年獲得諾貝爾生理學或醫學獎的京都大學教授本庶佑來說,他從20世紀70年代就開始研究免疫抗體,他的主要成果是1992年獲得的,從出成果到拿諾獎,等了26年。

這里必須提到諾獎的評選特性之一—可靠性。科學往往是不斷推翻前人論述的結果,牛頓推翻了傳統力學,愛因斯坦推翻了牛頓力學。某種程度上來說,科學充滿了后人對前人的“打臉”。

諾貝爾獎同樣不可避免地存在“打臉”。1906年的化學獎發給莫瓦桑,原因是他合成出了人造金剛石,但后來發現是助手搞出的烏龍騙局。1949年的生理學或醫學獎發給莫尼斯,原因是他發現了腦白質切斷術對某些精神疾病的治療價值,然而這種具有嚴重副作用的療法后來被禁止了。

楊振寧和李政道在提出“宇稱不守恒”的第二年就獲諾獎,這屬于特例。研究成果是否可靠,需要時間的檢驗。在自然科學領域,這個時間多為20年以上。

本庶佑也坦言,科研之路是非常漫長的,尤其是基礎研究。他說,研究成果要回饋社會耗時較長,又長期得不到認可,這對科研人員的積極性產生很大影響。他期待社會更加寬容地對待基礎研究。

基礎研究苦,放在任何國家都是一樣。諾貝爾獎的設立,正是用來激勵那些把青春奉獻給科學事業、并為人類作出杰出貢獻的科學家們。

錢是萬X之源

回歸到為何日本能在這20年如同“井噴”式地產出諾獎,就要溯源到幾十年前。

科技發展與經濟發展脫不開關系,你很難看到一個窮國長出顯眼的科技樹。日本戰后經濟年均10%的高速發展,給科技發展提供了堅強后盾。

1960年,日本在制訂“國民收入倍增計劃”的同時,還制定了與此目標相呼應的“振興科學技術的綜合基本政策”,提出要力爭將國民收入的2%用于科研。充沛的資金吸引了優秀人才,也帶來了先進的實驗儀器與富足的科研經費。

你很難看到一個窮國長出顯眼的科技樹。

到了70年代,出口經濟蒸蒸日上的日本,逐漸打響了Made in Japan的旗號。憑借物美價廉的產品,日貨為本國帶來了巨大的收益。政府進一步提高了科研支出比例,目標將國民收入的3%用于科研。到了1975年,日本的研發經費已經超過了法、英兩國的研發經費之和,正式步入科技大國的行列。

教育改革是日本科技騰飛的另一關鍵因素。來到今天的日本,你會發現一件特別的事:別看日本國土面積小,但是大學格外的多。國立和公立自不必說,私立大學多如牛毛。不同于普通人對大學校園的印象,有些私立大學并無校園,只有一棟樓作為教學場所。

1963年,日本中央教育審查會議向文部省提出了題為“關于改善大學教育”的咨詢報告。報告里提出的諸如擴大教育規模、增設理科類的高等教育機構等建議,對后來的日本大學教育產生了深遠影響。

其結果突出表現在,1960年至1970年間,日本高等教育機構的總數從525所增加到921所,增加了75%。

學校增多了,大學生自然也多了。日本并非僧多粥少,而是僧少粥多,有些大學都招不到人,為生源而發愁。70年代的大學生比前十年多出了2.4倍,大學儼然一副“全民教育”的樣子。

更多的青年人進入大學,自然也就有更多的人投身科研。科研成果的最佳證明是什么?自然是論文數量。根據路透社的報道,1982年日本在五個科學領域發表的論文數量為12534篇,僅次于發表數量為33744篇的美國,位列世界第二。

再仔細觀察下,你可以發現,日本的諾獎獲得者多集中于東京大學、京都大學、名古屋大學等國立綜合大學。這幾所大學都為戰前的“帝國大學”(七帝大:東京帝國大學、京都帝國大學、東北帝國大學、九州帝國大學、北海道帝國大學、大阪帝國大學、名古屋帝國大學)。

戰時淪為各類武器制造場所的帝國大學,在戰后被改造為以研究為主的國立綜合大學。不少國立大學都崇尚學風自由、研究至上的觀念。

這從側面說明一件事,除了“全民教育”潮流提升民眾整體素養,更優秀的日本國立大學的科研環境與生源質量,是可以培養出諾獎得主的。

日本成為世界經濟強國之后,研發經費投入不斷增大,這為科技發展奠定了堅實的物質基礎。而大學擴大教育規模、調整學科結構與青年學生的增多等因素綜合起來,為日本諾獎的產出創造了得天獨厚的環境。

諾獎危機?

然而,經濟泡沫破滅后的日本,飽受了幾十年經濟停滯之苦,這一點也反射到了科研中。

日本政府每年都會發布《科學技術白皮書》,總結日本的科研實力和存在的問題,并與全球主要國家進行比較。

去年的白皮書指出,在世界主要科研大國中,只有日本研究人員發表的論文數量減少。全世界引用次數排名前10%的高質量論文中,日本占比從世界第4位降至第9位。而在政府科研預算方面,日本2018年的投入只是2000年的1.15倍,屬于一個幾乎停滯的狀態。雖然占比仍較高,但從增量上來看,在世界主要科研大國中最少。

2019年諾貝爾化學獎得主吉野彰

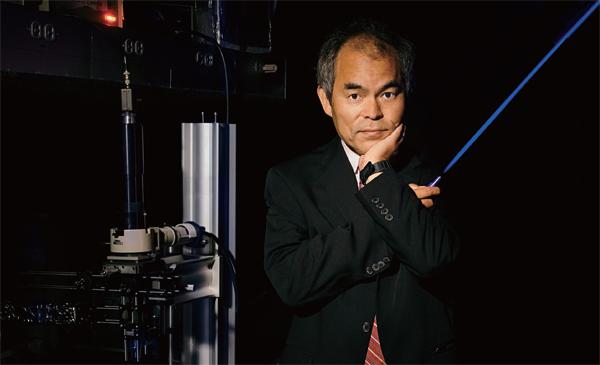

2014年諾貝爾物理學獎得主中村修二

不容樂觀的現實,并非只顯示在數據中,綜合筆者在日留學的經歷也能管窺一二。日本大學生的首選,都是提早進入社會,最優秀的人會被最好的公司搶走。而留學深造或讀研讀博,是他們非常靠后的選擇,一方面是因為科研苦,另一方面也是因為待遇差。

在日本的研究生群體中,超過一半的學生都是中國人,另外20%是其他國家的人,日本本土研究生不足三成。青年人遠離科研,是日本高等教育的現狀。

一方面是諾獎拿到手軟,另一方面是科研環境的每況日下。好消息與壞環境并存,一定程度掩蓋了問題本質不說,政府產生誤判,錯過改革的良機,才是惡事。

去年,日本的多本雜志都出了諾獎特刊,其中在《東洋經濟周刊》中,諾獎獲得者梶田隆章就毫不諱言地給學界敲響警鐘:研究資金、研究時間和研究人員數量,是決定論文數量的三大要素,如果日本在這三個方面繼續惡化,未來將難以獲得諾獎。

在世界主要科研大國中,只有日本研究人員發表的論文數量減少。

另一位諾獎獲得者中村修二,則站在更高角度批判了整個亞洲的教育制度。他認為,日本的大學入學考試制度非常糟糕,中國和韓國皆如此,教育的唯一目標是考入著名大學。亞洲的教育制度浪費了太多的青春和生命,應該因材施教,讓年輕人學習不同的東西,而不是為了應付考試而學習。

中村修二的故事格外感人,他出身于普通漁民家庭,考試能力也平平,只考入日本三流大學德島大學。德島大學沒有物理系,但他對物理學具有深刻的理解,完全靠自學成才。

畢業之后,他進入一家名不見經傳的小公司工作。他在公司里研發的成果銷量一般,經常被同事嘲笑是“吃白飯”的,和日劇里欺負老實人的情節一模一樣。上司經常問他:“你怎么還沒有辭職?”

后來去美國教書的中村修二,發表諾獎感言時直言:“Anger is my motivation.(憤怒是我的源動力。)”靠著滿腔怒火,他發瘋式地踏上開發高亮度藍色LED的征程。像野蠻生長的局外人,他撇開專業“常識”,在自己開拓的道路上默默耕耘,最終開發出藍色LED技術,贏得諾貝爾獎。

中村的例子比較特別,日本諾獎獲得者更多屬于腳踏實地、耐得住寂寞的“匠人”。他們埋頭于一事,幾十年如一日。忍耐這種高度重復的工作,也是日本文化中一個重要組成部分。

搞科研需要投入,需要人才,需要靈光一現,需要開放交流,但更重要的是有足夠耐心。在中國對科研投入逐年增長的今天,或許這是日本給中國最大的啟示—有了耐心,離諾獎“井噴”的那天也就不遠了。