不會凋零的《七色花》

彭齡 章誼

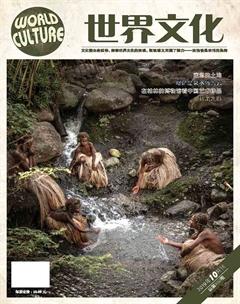

今年六一國際兒童節前夕,我們收到江蘇鳳凰美術出版社作為 “統編語文教科書必讀書目”出版的《七色花》,不禁感慨萬千。

《七色花》,我們第一次讀它時,也和書中擁有那朵美麗、神奇的 “七色花”的小主人公珍妮差不多年紀,一晃,半個多世紀過去了,我們已從黃嘴小雀般天真、活潑的蒙童,變成滿頭霜雪的老人。而這本書中的珍妮還是那個單純、稚嫩、活潑的小女孩兒,她手中那朵具有神奇魅力的“七色花”,也絲毫未因歲月的流逝而凋零。

《七色花》是蘇聯著名作家卡達耶夫創作的一篇童話,發表在1940年2月10日蘇聯《文學報》上。那時正是抗日戰爭時期,父親曹靖華受周恩來同志指派,在重慶中蘇文化協會編譯蘇聯反法西斯文藝叢書。對于有著“天之驕子”之譽的卡達耶夫,父親是十分熟悉的,那段時間,他剛好譯完卡達耶夫的代表作《我是勞動人民的兒子》,所以當從《文學報》上讀到《七色花》這篇童話時不禁眼前一亮,立即將它譯出。1942年父親編譯短篇小說集《夢》,便將《七色花》和卡達耶夫的其他幾個短篇(包括另一篇童話《小笛和水罐》)也收了進去。

魯迅先生對于所有外國文學藝術珍品,一貫主張“拿來主義”,“韓信點兵,多多益善”地推介到國內,作為推廣和發展我們民族文學藝術的借鑒。當年北伐失敗后,父親被迫前往蘇聯客居列寧格勒時,就曾廣泛接觸著名版畫家并搜集他們經典作品的拓片和木刻原件,協助魯迅先生在國內推廣版畫技藝。對于兒童文學和童話類圖書,魯迅先生也同樣重視,他在1935年1月翻譯蘇聯兒童文學作家班臺萊耶夫的小說《表》所寫的“譯者的話”中,引述了本書日文譯者槙本楠郎的序文:“人說,點心和兒童書之多有如日本國度,世界上怕未必再有了。然而,多得是嚇人的壞點心和小本子,至于富有滋養,給人益處的,卻實在少得很。所以一般的人,一說起好點心,就想到西洋的點心,一說起好書,就想到外國的童話了……所以我想,為了新的孩子們,是一定要給他新作品,使他向著變化不停的新世界,不斷地發榮滋長的。” 魯迅先生說,在將這話譯成中文時,“自然也想到中國。十來年前,葉紹鈞先生的《稻草人》是給中國的童話開了一條自己創作的路的。不料此后不但并無蛻變,而且也沒有人追蹤,倒是拼命在向后轉”。為此,他說在開始譯《表》之前,自已“確曾抱了不少的野心”,“要將這樣的嶄新的童話,紹介一點進中國來,以供孩子們的父母,師長,以及教育家,童話家來參考”。他身體力行,先后譯介了《表》、荷蘭作家望藹覃的《小約翰》以及俄國盲人作家愛羅先珂的童話集等。1935年,父親將蘇聯兒童文學家蓋達爾的《遠方》譯成中文,刊登在1936年3月復刊的《譯文》第一期上,魯迅先生以編者名義撰寫的按語說:《遠方》是從原文直接譯出的,它“恐怕是在《表》以后我們對于少年讀者的第二種好的貢獻了”。由于以上淵緣,父親在BOKC(蘇聯對外文化聯絡委員會)提供的蘇聯報刊上沙里淘金般地遴選譯介作品,遇到《七色花》這樣充滿童趣、不帶一點死板說教,又能給人深遠影響和啟迪的童話故事時,自然不肯隨意舍棄了。

《七色花》的故事并不復雜:一天,媽媽讓小姑娘珍妮去買面包圈,珍妮買完回家的路上,身后的一條小狗在她不經意間把面包圈都吃光了。珍妮生氣地去攆狗卻迷了路,一位老婆婆聽了她的哭述后寬慰她并送給她一朵可以實現愿望的“七色花”:“你想要什么,就撕下一片花瓣扔出去,再念一小段口訣,你的愿望立馬就會實現。”在“七色花”的幫助下,一眨眼工夫珍妮就帶著面包圈回家了。

她想,這么神奇的花應當插在最好的花瓶里。當她站到椅子上探著身子去夠書架上的花瓶時,幾只烏鴉吸引了她的注意力,于是媽媽心愛的花瓶摔在了地上。珍妮連忙撕下一片花瓣扔出去,背一遍口訣,吩咐說:“快讓小花瓶恢復原樣吧!”那些碎片頃刻間聚合一起。

珍妮來到院里,她想參加男孩子們的游戲卻遭到拒絕:“我們這是在北極呢,哪有女孩子去北極的?”珍妮想,讓你們看看,我要去真正的北極!便撕下一片花瓣,真的孤零零一個人到了北極。想不到那里那樣冷,還有可怕的北極熊,她不得不忙用凍僵的手指再撕下一片花瓣,才重新回到院子里。

珍妮羨慕極了女孩子們有各種各樣的玩具,便借助“七色花”吩咐說:“讓世上所有的玩具都歸我吧。”話音剛落,各種玩具就從四面八方鋪天蓋地地向珍妮擁來,一下子堆滿了院子、街道、廣場,連警察都被擠得爬到電線桿上去了。珍妮嚇得慌忙撕下一片花瓣……

當四周恢復了平靜,珍妮看看手上的小花,不禁喃喃自語:“喲,只剩一個花瓣了!我把六個花瓣都白白浪費了,卻一點也沒感到幸福。這最后一次機會,我該做些什么呢?……”正當她捉摸不定時,忽見大門口坐著一個文靜的男孩兒,她想邀他一塊兒捉迷藏,卻發現這個叫威嘉的男孩兒是個跛腳。“沒辦法,我一輩子就只能這樣了。”“不,”珍妮掏出“七色花”,把最后一片花瓣扯下拋向空中,用激動得幾乎顫抖的聲音重復著她已經背過六遍的口訣:“飛喲,飛喲,小花瓣兒喲,/飛到西來飛到東,/飛到北來又到南,/繞一個圈兒喲,打轉來。/等你剛剛兒挨著地,/吩咐吩咐如我意:叫威嘉健康起來吧!”話剛說完,威嘉果然從板凳上跳起來,和珍妮一起玩捉迷藏了……

這篇輕松明快、充滿詩意的童話故事,到這兒就結束了。活潑、天真又有些簡單、率性的小姑娘珍妮,終于從幫助有殘疾的同伴恢復健康這件事上,找到了她所追尋的幸福。

可能令父親也未想到的是,《七色花》這篇童話一經面世,立即引起社會的廣泛關注。從我們手頭不完全的資料統計,新中國成立后,繼1954年中國青年出版社推出了《七色花》單行本,中國少年兒童出版社又先后將它與安徒生的《丑小鴨》、狄斯尼的《小飛象》、格林兄弟的《年輕的巨人》等經典童話一起,分別推出單行本。這次我們收到的新版《七色花》,在插圖、詮釋、歸納、提問各方面都較我們所知的舊版本有很大改進。

《七色花》問世半個多世紀以來,確曾影響過幾代人,成為他們人生路上童蒙養正的基石。

年幼時我很迷戀《七色花》這本小書。

我無須贅述這個人們熟知,尤其為少年朋友所喜愛的童話。我只想說:我之所以從未忘掉它,大概是因為我自己很像那個淘氣而又頭腦簡單的珍妮,那個不知珍惜手中寶花而做了許多糊涂事,最后才有所穎悟的小姑娘。

流年似水,而今,雖然已近不惑之年了,我所穎悟的道理不多,而像珍妮那樣企望扯下一片美麗的花瓣便能隨意遨游的童心卻未減。

這是著名女作家葉文玲近40年前一篇散文開頭的一段。葉文玲的散文明快亮麗、清新脫俗,讀過之后常感其余音裊裊、催人奮進。或許正如她所說的“像珍妮那樣企望扯下一片美麗的花瓣便能隨意遨游的童心卻未減”,幾十年來她始終懷著那企望“隨意遨游”的初心,不論風里雨里,不辭勞苦地踏遍祖國的山山水水,用眼、用心、用筆記錄著祖國與時代俱進的足音。如今她雖已年逾古稀,卻依舊本著“美是文學的生命”的信念,不顧體弱多病,繼續尋求與揭示現實中的美。

美國著名詩人惠特曼曾說過:“兒童最初看見什么東西,那東西就成了他的一部分。”說明兒童周遭的人、環境、事物及其相互的關系,對他們的影響是巨大的。一個人在童蒙時期接觸的兒童文學作品,不僅關乎其審美情趣的形成,還關乎其精神底色的鋪就。葉文玲女士曾在一篇短文中說:“我依然記得自已在初識文字時,就成天捧著一本本小人書,如癡如醉地從上午看到斷黑。我跟著書中的小人兒忽而喜笑顏開,忽而掩面而泣。如果說敏感是搞創作的人共同的氣質,那么,那些五花八門的小書,給了我最初的文學營養,使我變得敏感而早熟。”如今,兒童文學作家的隊伍正不斷擴展,希望他們能像創作出《寄小讀者》《小橘燈》《再寄小讀者》等膾炙人口的兒童文學佳作的冰心奶奶當年所說的“單向孩子多處行”,貼近兒童,了解兒童的特性,成為兒童信任與愛戴的朋友,方能春風化雨、循循善誘地引導他們善良、勤勉、勇敢,愛生命、愛自然、愛同伴,自覺地學會“扣好人生笫一粒扣子”。

在這方面,相信這不會凋零的《七色花》依舊可作很好的借鑒。