優化習題設計 培養科學思維

——以板塊模型為例

曾長興

華中師范大學龍崗附屬中學,廣東 深圳 518172

1導言

習題教學是高三物理復習的一個 “實踐性”環節,更是培養學生科學思維及規范答題的關鍵環節。傳統教學中,習題課常常變成“講題”和“做題”課,其模式為學生做題并校對答案,然后教師針對學生不懂的知識進行評講。這樣的教學雖然能夠達到對知識與技能的訓練,但是學生能力卻得不到針對性的培養。科學思維是高中生的必備品格和關鍵能力,如何在高三物理習題教學中落實科學思維能力的培養是一線物理教師關注的熱點問題。

本文結合二輪復習中的板塊模型,通過分析高考真題、巧設開放問題、強化過程分析、解決實際問題等環節,探討基于科學思維培養的高三物理習題教學策略。

2 設計思路分析

2.1 設計思想

板塊模型是一種常見的、經典的題型,是高考對力與運動、功和能等力學規律進行綜合考查的常用手段,至少涉及兩個物體,一般包括多個過程,物理情境變化空間大,問題處理相對復雜,處理好該問題對整個高中物理學習都有很好的促進和幫助作用。從物理學科核心素養培養的角度來看,教師應優化習題設計,設計開放性問題,創設生活情境,通過“讀題”建構模型、“畫圖”科學推理、“寫式”科學論證、“計算”質疑創新等解題過程,有目的、有計劃、有針對性地對學生實施科學思維訓練。

2.2 教學目標

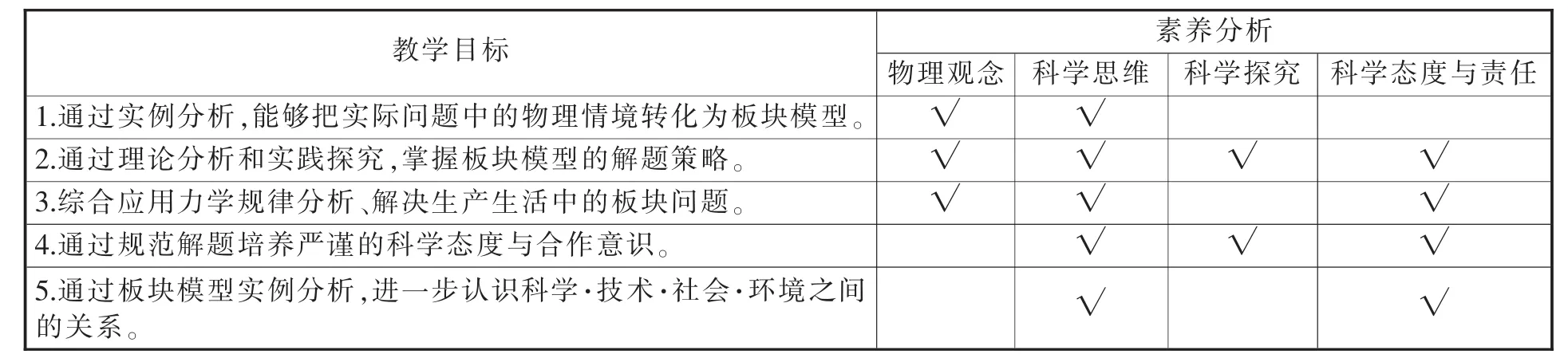

高三物理習題教學,既要讓學生構建學科知識網絡,更要讓學生具備物理學科特色的關鍵能力與必備品格。板塊模型是高三物理復習中要突破的一個難點,也是培養學生科學思維能力的重要載體。根據高中物理學科核心素養的培養要求,本節課的教學目標及素養分析如表1所示。

表1 教學目標及素養分析

3 教學過程

高三第二輪復習,不僅是為了讓學生應對考試,更應該讓學生具備廣闊的物理思維,能夠靈活運用所學知識解決生活中的實際問題。筆者設計了思維深度逐層遞進的4個教學環節,培養學生應用物理知識和原理解決實際問題的能力。

環節一:走進高考,自主建構

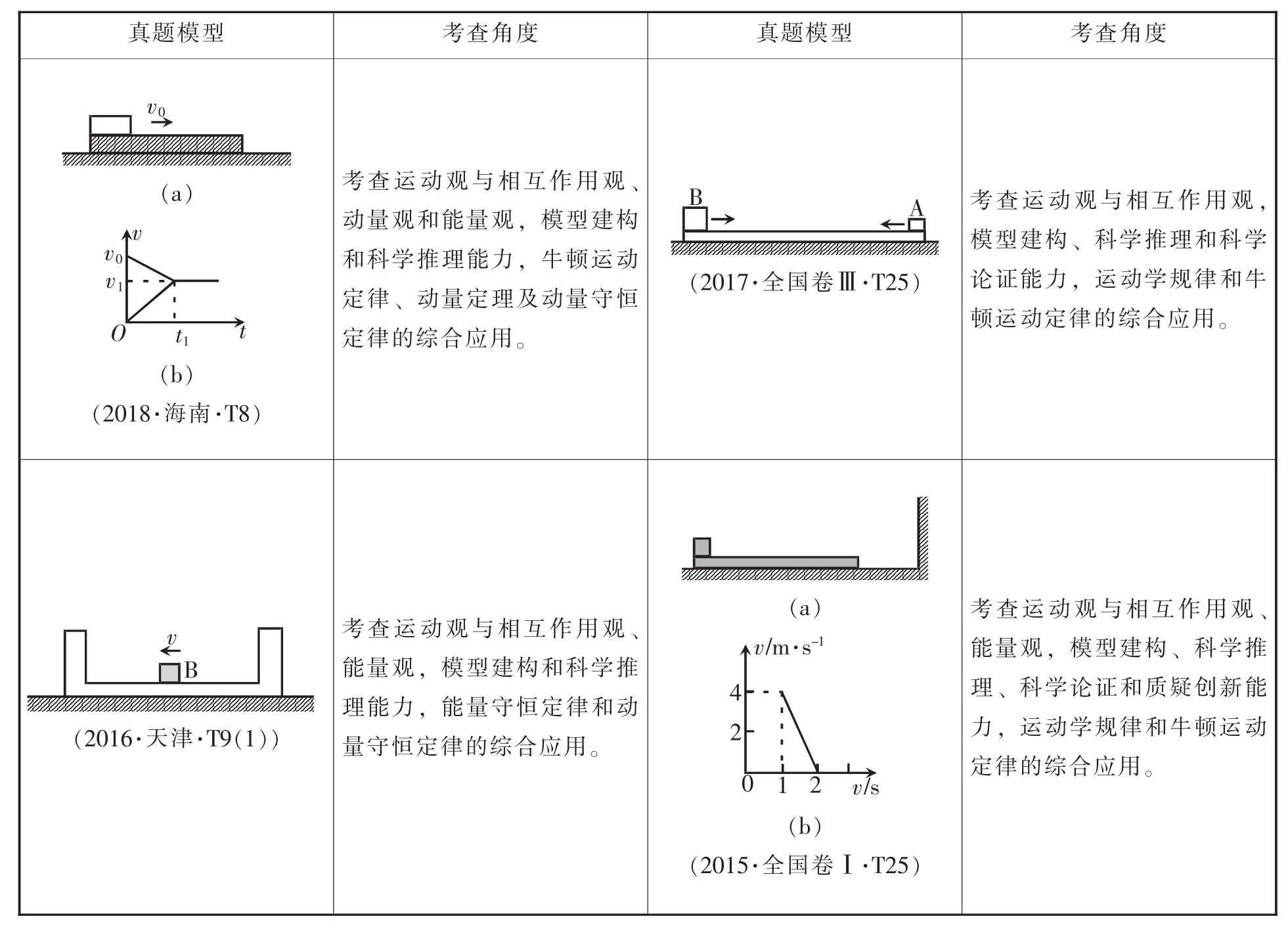

板塊模型在高考試題中屢屢出現,是最經典、最基本的模型之一,近四年高考真題及考查角度如表2所示。

表2 近四年高考真題及考查角度

設計說明:采用圖形表述引導學生形成知識網絡,并自主構建物理模型;同時表述中只涉及高考真題圖形,沒有具體已知量和未知量,簡化了“文字信息”轉化為“物理情境”的過程,需要學生通過高考真題的對比,能夠主動發現問題、探究問題,熟悉常見模型,激發學生參與課堂的興趣。

教學反思:學生在一輪復習中做了大量的練習,接觸了很多高考題,但把同類屬性的試題放在一起,從不同試題中找出共性問題,對學生進行模型建構具有重要意義。學生構建板塊模型后,能否將物理模型內化為物理意識,選擇恰當的物理規律解決具體問題呢?筆者進一步設計了開放性問題,滲透科學思維。

環節二:巧設問題,方法滲透

練習1:如圖1,一小物塊P以一定速度v0滑上靜止在光滑水平面的木板P1,經過時間t,物塊恰好滑至木板的最右端與木板相對靜止。已知:P質量為m,P1質量為M,長度為L;物塊、木板間的動摩擦因數為μ,水平面光滑。根據已知條件,請有條理、完整地列出相關的物理規律,并思考各規律的適用條件。

圖1 練習1示意圖

設計說明:巧設開放性問題,探索如何結合已知條件對實際問題進行求解,培養學生的分析、推理、綜合能力。筆者通過“讀題”“畫圖”“列式”“計算”等解題過程讓學生掌握物理規律,滲透物理方法,具體思路如圖2。

圖2 解題思路

教學反思:知識和方法是學生內化、反思后領悟出來的,讓學生自主經歷物理規律的形成過程,是發展科學思維能力的重要途徑。傳統習題教學中,教師總是過分重視邏輯推理和解題技巧,學生學到的是一堆脫離實際的公式。筆者通過一道開放性問題,引導學生從不同角度、不同方位進行思考,不僅改變了學生的思維方式,同時提供了更多機會讓學生對所學知識進行歸納、整理,有效突出學生學習的主體地位。

環節三:方法遷移,能力提升

練習2:如圖3所示,一質量為3m、厚度h=0.05 m的木板C,靜止在粗糙水平地面上。在木板C上靜放一質量為2m的彈性小物塊B;B所處位置的右側光滑,長L1=0.22 m;左側粗糙,長L2=0.32 m;B與其左側的動摩擦因數μ1=0.9;豎直固定、半徑R=0.45 m的光滑圓弧軌道,其最低點與木板C右端等高相切。現有一質量為m的彈性小物塊A,從軌道最高點由靜止下滑。已知C與地面間的動摩擦因數μ2=0.25,小物塊A、B可看為質點,重力加速度g取10 m/s2。求:

(1)A剛滑上C時的速度大小;

(2)A、B碰后瞬間的速度大小;

(3)試分析判斷,小物塊A是否會滑離木板C;如果會,求小物塊A落地瞬間與木板C右端的水平距離。

圖3 練習2示意圖

設計說明:本題設定學生熟悉的物理情境——板塊模型,但是通過過程的變化、研究對象的增加、物理條件的變化等形成較為復雜的物理過程。第3問設定的開放性問題,需要判斷或討論,體現了試題的應用性和綜合性。解題步驟主要以學生思考為主,按照學生的思路進行分析。

步驟一:讀題。獲取信息有B、C靜止,A沿光滑圓弧下滑, 已知 h=0.05 m、L1=0.22 m、L2=0.32 m、R=0.45 m、μ1=0.9、μ2=0.25。 解讀信息知本題為板塊模型,考查受力分析、動能定理、彈性碰撞、運動學規律、牛頓第二定律、平拋運動規律等。

步驟二:畫圖。學生對物體進行受力分析和過程拆分,并畫出運動情景圖(圖略)。

過程2:A以v0向左勻速運動,直至與B發生彈性碰撞,C處于靜止狀態。

過程3:B滑上C的左側,由于C不會向右運動,A向右勻速運動,可判斷A會從C的右端飛出,離開C后做平拋運動。

步驟三:列式。學生根據運動過程,運用數學方法列出物理原始表達式。

步驟四:計算。通過計算可知,(1)B、C恰好共速時,判斷A恰好滑至C的右端、B仍在C上;(2)判斷B、C一起向左減速,A向右做平拋運動;(3)判斷 B、C 停下后,A 再落地。

教學反思:把一個復雜的過程分解為幾個簡單的物理過程是令人激動的時刻,是一個人物理素養的標志。本題以力學中的核心知識為主線,通過過程拆分,尋找解決問題的途徑,對重要思想方法進行遷移。同時,課堂上的簡明分析和規范表達可以培養學生的科學態度與責任。

環節四:聯系生活,學以致用

1.根據板塊模型及解題思路,你能夠聯想起生活中哪些與其相似的模型?

2.結合本節課的內容說一說自己的感受,總結板塊模型的解題策略。

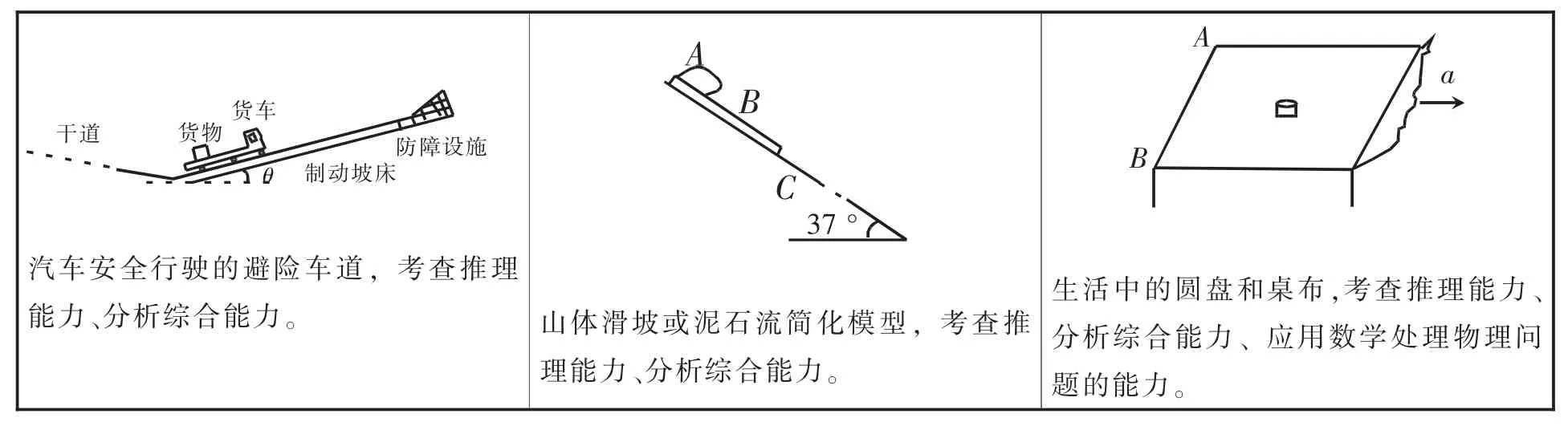

根據學生的聯想呈現生活中的板塊模型,如表3所示。

表3 生活中的板塊模型

設計說明:避險車道、泥石流問題、生活中的圓盤和桌布等情境與學生實際生活聯系緊密。試題呈現的是復雜的實際問題,要從物理學的視角獲取信息,對實際問題進行簡化提煉,建構物理模型,從而將實際問題轉化為物理問題進行解決。

教學反思:高中物理教學的最終目的是讓學生從“解題”轉變到“解決問題”。在習題教學中創設真實而有價值的問題情境,培養學生解決實際問題的能力,這正是高中物理教學的核心價值。學生對本課內容進行歸納、總結,既是他們對知識方法的思考過程,更是他們對科學思維的整合、領悟和內化的過程。

4 結束語

核心素養最應該聚焦的是科學思維,習題教學則是發展科學思維的重要途徑。高三第二輪復習最根本的目的是使高中階段所學的知識融會貫通,培養學生應用所學物理知識、原理解決實際問題的能力。基于培養科學思維的視角,優化習題教學使其更符合物理學科特點,有利于學生更全面、更系統地掌握物理知識,有利于落實核心素養發展的目標。