基于BPR 理論的電梯定期檢驗流程優化

楊雅婷,李信芳,張文杰

(1.北京市大興區特種設備檢測所,北京 102600;2.中國航天科技集團有限公司,北京 100037)

0 引言

特種設備是指涉及生命安全、危險性較高的鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場(廠)內專用機動車輛。已涉及到社會生產和人民生活的各個方面,已成為民生保障的重要設備和設施,是工業生產的重要基礎裝備。因此特種設備質量的可靠性及其安全運行和使用,直接關系到人民群眾的生命、健康和財產安全,在國家安全生產和公共安全中也占有非常重要的位置。而特種設備檢驗環節的質量控制,則是特種設備質量可靠性得到有效保證的重要環節。近年來,伴隨著社會現代化進程的加速,特別以電梯為代表的特種設備數量急劇增加,為確保特種設備檢驗環節的質量,進行電梯定期檢驗系統流程的優化,提高檢驗效率已經迫在眉睫。

1 實施BPR 的意義

BPR(Business Process Reengineering,業務流程重組)最早由美國的Michael Hammer 和James Champy 提出,旨在通過資源整合、資源優化對業務流程作根本性的思考和重建,從而達到提高流程效率,保證流程質量的目的,因此根本性、徹底性、顯著性、流程簡化已成為其主要特征。通常而言,若發現以下3 類現象之一時,企業就要考慮有選擇地展開實施業務流程重組。①問題解決流程所占用的時間成本存在改進的可能;②與競爭者相比企業在產品或服務輸出方面或技術支持的響應速度上存在明顯的劣勢;③在分析業務流程過程中發現,為了滿足顧客需要的貢獻甚微或幾乎無法貢獻的環節。

2 BPR 的應用

BPR 管理理念現已運用到各行各業。在檢驗檢測方面,BPR理論更多的應用于環境、醫院、出入境通關等多種場合。如在環境檢測方面,魏房忠[1]等認為將業務流程再造及環境監測信息化相結合,可以有效的解決管理問題。在醫院管理上,談春榮[2]指出摒棄“以醫院科室為中心”的管理模式,以門診檢驗流程信息管理為主線,強化“以患者為中心”,對門診檢驗流程進行了改革,取得了良好的效果。劉蔚[3]等認為醫院的檢驗流程實現信息化,有效的縮短了流程時間,節省了人力,大大提升了服務質量。宋志平[4]運用BPR 理論,以出入境貨物作為特定研究對象,從業務流程、公眾需求、機構職能及設置、信息化建設等多個方面入手,通過優化通關作業流程,從而達到了提高通關效率的目的。

3 基于BPR 理論的電梯設備定期檢驗流程優化

基于BPR 理論的流程優化是指對現有流程進行調研和分析、診斷和再設計,然后重新構建流程過程。主要包括流程分析與診斷;流程的再設計;BPR 的實施以及流程評估與管理。現根據BPR 流程的4 個環節,對電梯設備定期檢驗流程進行分析、診斷、再設計及結果評價。

3.1 現有電梯設備定期檢驗中存在的問題

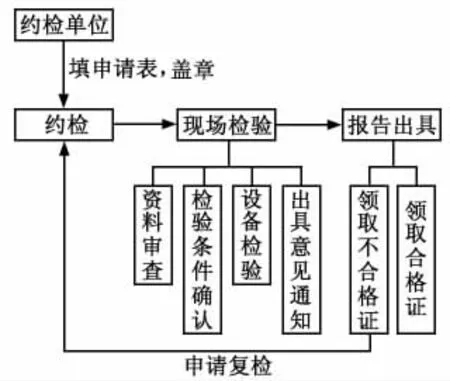

現行的電梯設備定期檢驗流程主要包含了約檢環節、現場檢驗環節、報告出具環節。具體流程如圖1 所示。

經過分析發現,在定期檢驗過程中的約檢環節、現場檢驗環節、報告出具環節之間,均出現了不同程度的脫節現象。這種脫節無形中造成了檢驗周期的延長,進而使整個檢驗效率降低。

(1)約檢環節。①程序簡化,約檢程序的簡化其初衷是為了便民,為約檢單位提供更好的服務。但現有的約檢程序的過于簡化,約檢時約檢單位基本不需要提供資料,填表蓋章即可進行約檢;②約檢時,約檢窗口未向約檢單位提供檢驗現場所需的資料及現場檢驗要求的相關說明,使得受檢單位,特別是第一年定期年檢的單位不了解需準備何種資料。這兩方面的問題實際上是將約檢環節脫離于現場檢驗環節,為下一環節,即電梯設備的現場檢驗埋下了隱患,直接造成了檢驗人員到達檢驗現場后,由于資料及人員配合問題造成檢驗效率下降,復檢現象頻現。

(2)現場檢驗環節。①資料審查,由于在約檢環節未對相關資料進行審查,而且也未將需準備的資料進行告知,所以在現場的資料審查過程中很容易出現使用單位及維保單位未按設備檢驗規程要求準備相關資料。常出現資料缺項或使用單位與注冊登記卡不一致,維保合同簽訂雙方與注冊登記卡不一致等現象;②檢驗現場達不到檢驗要求,檢驗可能被迫終止。例如,使用單位的不重視、不配合;維保人員對設備不熟悉,無法配合完成檢驗規程所規定的檢驗項目,使檢驗時間變相延長,甚至不得不終止檢驗。使受檢單位必須重新約檢,進行復檢,從而使設備的檢驗時間被迫拉長,進而造成設備檢驗效率直線下降。

(3)報告出具環節。①現場檢驗完成之后,無法及時拿到自檢記錄,使原本從檢驗到報告錄入的5 天時間更顯局促;②現有的報告錄入軟件實用性功能不強。如無法進行批量的任務確認、報告提交,而且重復信息也無法批量復制等。軟件批量處理等功能的弱化,使報告出具的時間大大延長。

圖1 現有電梯設備定期檢驗流程

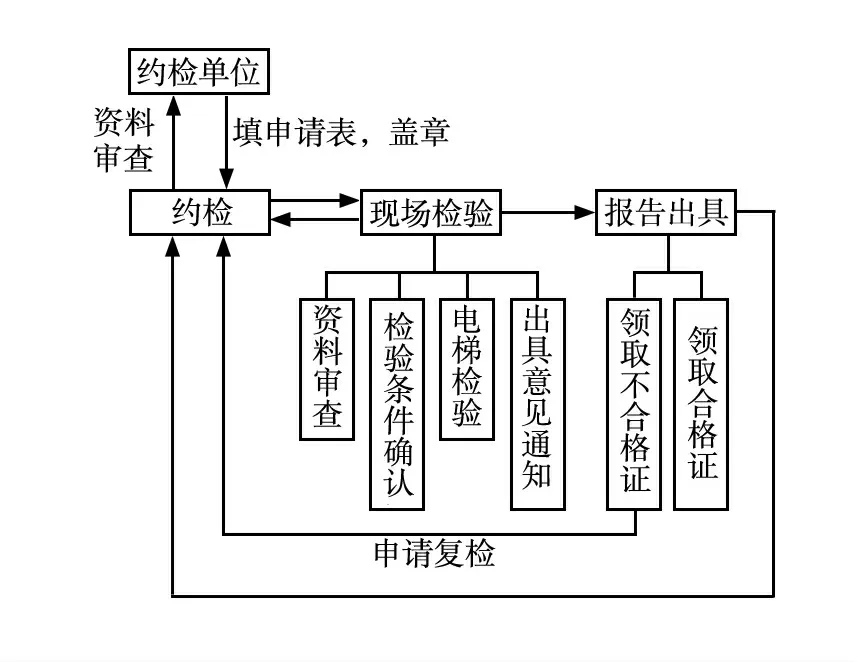

3.2 電梯設備定期檢驗流程的優化設計

根據對現有電梯設備定期檢驗流程中存在問題的分析,得出現在電梯定期檢驗的現狀符合進行BPR 實施的3 類現象之一,即問題解決流程所占用的時間成本存在改進的可能。因此將BPR 理論運用到電梯設備的定期檢驗中,可有效提高整體的檢驗效率,保證檢驗質量。

(1)在約檢環節,為避免造成現場檢驗環節出現資料及檢驗現場不符合定期檢驗規程的要求,將現場檢驗需要準備的資料告知約檢單位。或將資料審查提前到約檢環節,符合要求方可進行約檢。從而降低資料審查環節在現場檢驗中占用時間比例。

(2)建立使用單位與維保單位信用平臺。根據電梯設備定期檢驗規程要求設立相關項目,結合設備定期檢驗的整個流程的實際情況,如資料的準備情況,維保人員的配合情況,檢驗現場條件及設備典型問題等分別打分評級。然后綜合所設立的項目的評級情況做出單位的整體評級。對于評級高的單位可以簡化下一年的約檢手續。信用平臺評級根據實際情況每年做出調整。信用平臺的建立并不是給使用單位或維保單位設卡,反而是為加強使用單位和維保單位對特種設備使用安全的重視,理順設備管理程序,進一步提高檢驗效率,保證檢驗質量,確保特種設備的安全與正常運轉。

(3)強化現有報告錄入軟件的實用性,如提高軟件批量處理的能力等。

優化后的電梯設備定期檢驗流程,如圖2。

圖2 優化后的電梯設備定期檢驗流程

3.3 實施情況及取得成果

以上對于電梯設備檢驗業務流程進行優化,重點在于増值,即減少流程運行時間,増強流程運作的效率。使整個檢驗流程由過去的單向、開環式流程結構,轉變成各環節之間互有反饋的閉環式流程結構,需開展的工作主要有以下內容:

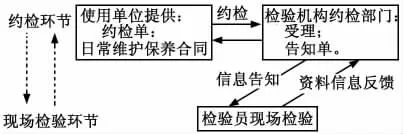

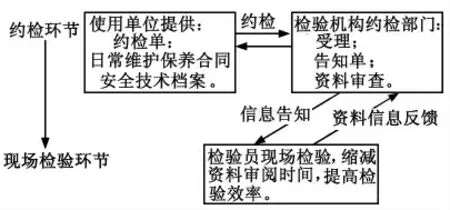

(1)根據現有的實際情況,為了達到約檢環節和現場檢驗環節的良好銜接,實施中可將2 個環節的內容分兩步進行整合和重組,一是設計約檢需知,具體內容詳見表1;二是約檢環節與現場檢驗環節實施分步整合,整合方式如圖3,圖4 所示。

第一步,實施流程整合(1),如圖3。

第二步,實施流程整合(2),如圖4。

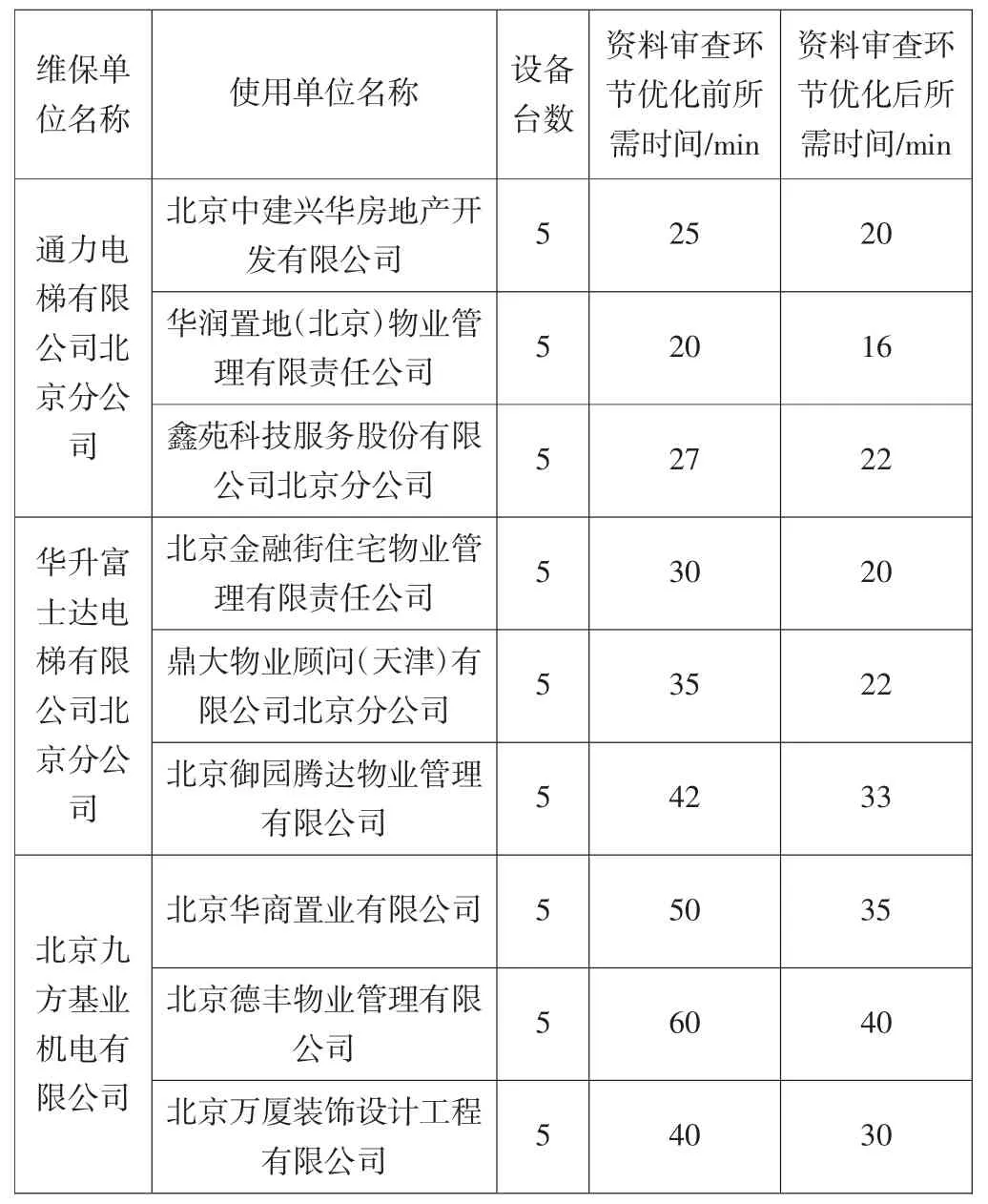

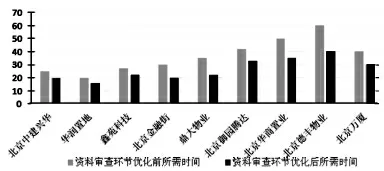

通過對約檢環節和檢驗環節的整合重組發現,在現場檢驗時,用于查閱資料時間方面,根據使用單位和維保單位的管理狀況不同,對縮減時間的長短而有差異,特別是對管理較差的單位來講,效果更加顯著,其具體數據及分析分別見表2 和圖5。

(2)對于電梯設備定期檢驗流程的各環節做進一步的細化和優化處理,例如,在已經開展的創新小組的討論學習中,檢驗人員依據檢驗規程的相關要求,根據檢驗過程中積累的經驗,對最佳的電梯現場檢驗方案展開了討論,并對原檢驗流程(按檢驗規程順序進行檢驗)、以及優化后檢驗流程進行了比較,現場檢驗耗時有了不同程度的壓縮,流程耗時比較見表3,通過計算比較,可以得出一次優化比原檢驗流程平均減少耗時約為8 min,而經過二次優化后,平均檢驗時間比原流程耗時減少約為15 min。通過二次優化,使用于檢驗環節的時間大大壓縮,效率進一步提高。

(3)而對于使用單位和維保單位的信用平臺的建設,現階段主要處于數據的收集階段。初步設計使用單位及維保單位信用記錄表及相關評分標準,具體內容見表4。在下一步的建設過程中,會繼續進行數據的收集及整理,并對評價條目以及評級等級高的單位實施優惠措施做進一步細化。

評分標準:分別對應使用單位和維保單位所負責項目進行評分;每項滿分為5 分,共計30 分;A 級:25~30;B 級:15~24;C級:0~15。

表1 電梯定期檢驗使用及維保單位需知

圖3 實施流程整合1

圖4 實施流程整合2

表2 電梯定期檢驗資料審查環節優化前后比較表

圖5 資料審查環節優化比較

表3 電梯定期檢驗環節流程及耗時比較

4 結語

現有的電梯設備定期檢驗的現狀符合進行BPR 實施的3類現象之一,即問題解決流程所占用的時間成本存在改進的可能。因此將BPR理論運用到電梯設備的定期檢驗中是行之有效的;而且通過對設備定期檢驗進行全流程的整體思考得出了整合的檢驗流程,通過實踐證明,這是可以有效的提高電梯設備整體的檢驗效率。

表4 使用單位及維保單位信用記錄表