冷戰后日本小國主義思潮探析

【內容摘要】 ?小國主義與大國主義作為一種政治思潮,主要體現為指導一國不同的發展方向和政策取向的戰略意圖。從日本近代以來的發展過程看,其大國主義強調的是注重軍事在國家力量和國際影響中的權重,甚至不惜走軍國主義路線;而小國主義一以貫之的理念是反對軍國主義,主張國家發展重心應集中于經濟、文化等領域。盡管自近代以來,大國主義長期占據日本社會主流,但小國主義也始終在日本的思想領域占有一席之地,尤其為戰后日本和平主義社會氛圍的產生提供了重要的理論支撐。現階段,安倍內閣奉行的是以解禁集體自衛權,修改和平憲法為特征的大國路線,與之相對的是以添谷芳秀的“中等國家”論和鳩山由紀夫的“去大日本主義”論為代表的小國主義。他們認為制約日本“大國夢”的根本因素在于日本國力不可逆轉的持續衰落,因此批判安倍內閣的做法脫離了日本的基本國情。他們主張日本應從內心接受自身屬于“中等國家”的現實國家定位。這樣的觀點一方面呈現出近代以來日本小國主義思潮的歷史承襲性,另一方面又體現出鮮明的時代特征。而從日本的未來發展趨勢而言,小國主義或許為其指明了一條理性的前進道路。

【關鍵詞】 ?小國主義 ?大國主義 ?安倍內閣 ?美日同盟 ?中日關系

【作者簡介】 ?蔡亮,上海國際問題研究院副研究員(上海,郵編:200233)

【中圖分類號】 D831.4 ????????????【文獻標識碼】 A

【文章編號】 1006-1568-(2019)05-0133-20

【DOI編號】 10.13851/j.cnki.gjzw.201905007

一、問題的提出

小國(small state)與大國(great power)之別一方面取決于綜合國力的大小,有一系列如經濟規模、領土面積、人口數量、軍事力量、科技水平等數據指標可供參考;另一方面大小之別又屬相對概念,大國通常指能充分影響乃至左右世界政治格局的國家,而小國的重心則局限于自身和與己有切身利益的周邊一隅。[ 百瀬宏:「國際政治における大國と小國—その問題史的考察」、『國際政治』第25號、1964年、55頁。] 所謂“大者保天下,小者保其國”[ [清]焦循撰:《孟子正義·梁惠王章句下》(上),沈文倬點校,中華書局1987年版,第112頁。] 也。可見小國并不一定指國力弱小之國(“micro state” or “mini state”),還應包含“非大國”(lesser power),如地區大國和中等強國(middle power)等。[ 百瀬宏:『小國—歴史にみる理念と現実』、巖波書店、2011年版、295~296頁。]

在國際政治的境下,小國主義與大國主義主要作為一種政治思潮,體現為指導一國不同的發展方向和政策取向的戰略意圖。如大國主義意指擁有強大經濟實力和軍事實力的國家在處理國際關系時,傾向于采取在地區乃至世界上彰顯本國權威的態度。[ 田中彰:『小國主義 日本の近代をよみなおす』、巖波新書、1999年版、3~4頁。] 相對地,小國主義則傾向于對內改善民生,對外注重遵守國際準則,強化國際合作,并在經濟、文化等非政治領域發揮國際影響。[ 百瀬宏:『小國—歴史にみる理念と現実』、116頁。] 通常而言,小國因受國力弱小、國際環境限制等因素影響,采用小國主義策略可謂無可奈何。然而問題是,為什么大國有時亦會奉行小國主義,或者為什么大國內部也有力量在宣傳小國主義?

在中國的春秋戰國時期,“王”與“霸”一直是儒家關于政治理念論述中的一個經典話題。通常而言,王道是以仁為思想基礎,重視禮樂,主張建設一個注重“禮樂和諧”的社會。在孔子的論述中,“王”與“霸”的界限并不清楚,這一點是由孟子與荀子來完成的。雖然孟子與荀子對“王”與“霸”兩者關系看法不盡相同,但二人對“王”與“霸”的相關定義都大同小異。如孟子謂“以力假仁者霸,霸必有大國。以德行仁者王,王不待大……以力服人者,非心服也,力不贍也。以德服人者,中心悅而誠服也。”[ [清]焦循撰:《孟子正義·公孫丑上》(上),第221頁。] 荀子謂“王奪之人,霸奪之與,強奪之地。奪之人者臣諸侯,奪之與者友諸侯,奪之地者敵諸侯。臣諸侯者王,友諸侯者霸,敵諸侯者危。(霸者)辟田野,實倉廩,便備用,案謹募選閱材伎之士,然后漸慶賞以先之,嚴刑賞以糾之。存亡繼絕,衛弱禁暴,而無兼并之心,則諸侯親之矣。修友敵之道以敬接諸侯,則諸侯說之矣。(王者)仁眇天下,義眇天下,威眇天下。仁眇天下,故天下莫不親也;義眇天下,故天下莫不貴也;威眇天下,故天下莫敢敵也。以不敵之威,輔服人之道,故不戰而勝,不攻而得,甲兵不勞而天下服。是知王道者也。”[ [清]王先謙撰:《荀子集解·王制篇第九》(上),沈嘯寰、王星賢點校,中華書局2013年版,第182—187頁。] 總體而言,孟荀的相同處都強調安民是政治的目的,即使是富國強兵、興利圖霸,最后的落腳點依舊是安民而非尊君。但二者的主要差別在于孟子認為王霸之分,主要系于君主之地位,而荀子強調王霸在政術上有本質的差異。[ 蕭公權:《中國政治思想史》(上),聯經出版公司1982年版,第485—486頁。] 然而不論如何,儒家均將“王天下”作為其追求的最高政治目標而擯棄“霸道”,這也成為中國傳統政治文化的一大特色。

近代以降,最為典型的例子發生在英國。維多利亞女王治理下的英國在19世紀中后期被公認為“大英帝國的黃金時代”,但在英國對外積極推行帝國主義擴張政策的同時,國內以自由黨領袖威廉·格萊斯頓(William Ewart Gladstone)為代表的“小英國主義者”(Little Englander)卻在英倫三島掀起了一股強調改善民生、增進個人自由的政治聲浪。[ 尼爾·弗格森著:《帝國:大英帝國世界秩序的興衰以及給世界強權的啟示》,睿容譯,廣場出版2015年版,第440頁。] 由此可見,無論是“大”還是“小”,核心爭議是領導者應該采取“揚外”還是“守內”的政策來維護國家利益,彰顯國家的國際地位等。雖說大國奉行小國主義受特定歷史環境的國內外因素影響,但歸根結底體現的依舊是為政者的一種基于不同政治理念的主觀選擇。

再以現階段的日本為例,相比安倍內閣竭力推動的解禁集體自衛權,加強國防建設,修改和平憲法等“重振強大日本”的大國路線[ 渡辺治、岡田知弘、二宮厚美、後藤道夫:『「大國」への執念 安倍政権と日本の危機』、大月書店、2014年版、173~210頁。],以慶應大學教授添谷芳秀(Yoshihide Soeya)為代表的學者主張日本應奉行“中等國家”的發展模式和外交路線,而前首相鳩山由紀夫[ 鳩山由紀夫先生為彰顯自己是祖父鳩山一郎倡導的友愛理念的繼承者和友愛外交的踐行者,遂將名字改為“鳩山友紀夫”。但考慮行文習慣,仍在正文中稱呼“由紀夫”。] (Yukio Hatoyama)更是針鋒相對地倡導“脫大日本主義”。

實際上,自明治維新以來,小國主義思潮一直在日本的思想領域占有一席之地,其一以貫之的理念是反對日本走軍事大國的發展路線,主張國家發展的重心應集中在經濟、文化等領域。因此,添谷和鳩山等人的主張一方面呈現出近代以來日本小國主義思潮的歷史繼承性,另一方面又體現出鮮明的時代特征,即在正視日本綜合國力處于持續下滑這一趨勢的基礎上,尋找一條適合國情的發展道路。從這一意義上講,雖然自近代以來,小國主義并未成為日本社會的主流思潮,但它卻為戰后日本和平主義社會氛圍的產生提供了重要的理論支撐,也為日本的未來發展指明了一條理性的道路,其重要意義不言自明。

在方法論上,本文認為一方面應注重歷史縱向維度的延續性,以便于把握近代以來日本小國主義思潮的嬗變脈絡;另一方面應關注現實橫向維度的比較,通過與安倍內閣施政目標的比較,凸顯冷戰后小國主義思潮的各種政策訴求。基于此,本文將圍繞明治到冷戰期間該思潮的歷史嬗變、冷戰后該思潮的目標訴求及對華政策主張特點等三個方面展開論述。

二、明治到冷戰期間日本小國主義思潮的嬗變

從明治維新到冷戰結束,日本的小國主義思潮大體上可以分為三個歷史時期——明治時期、從大正到二戰結束時期和冷戰時期。

(一)明治時期的小國主義思潮

明治維新很大程度上是效仿德國大國主義的富國強兵之道。但實際上自明治維新伊始,小國主義思潮已經開始發端。隨著19世紀70年代中期自由民權運動的興起,小國主義思潮就有所抬頭。[ 田中彰:『明治維新と西洋文明—巖倉使節団は何を見たか』、巖波書店、2017年版、201頁。] 其代表人物有中江兆民(Chomin Nakae)、植木枝盛(Emori Ueki)、內村鑒三(Kanzo Uchimura)、幸德秋水(Shusui Kotoku)等。[ 千葉真:「『小國』平和主義のすすめ 今日の憲法政治と政治思想史的展望」、『思想』2018年12月號、87~91頁。] 中江的《三醉人經綸問答》被視為集中反映明治時期小國主義政治思想和政策主張的代表論著。書中主張:第一,日本應采取以對外和好為主的外交方針,尤其主張應與中國交好,實現“兄弟鄰邦,緩急相救”;第二,拋棄軍事擴張的政策,“避免遠征的苦勞和費用,盡量減輕人民的負擔”,轉而奉行“嚴守防御的戰略”,集中力量發展經濟,提高民生;第三,在日本經濟有所發展之際,借助對華友好,積極開拓中國市場,將之視為日本“取之不盡的利益源泉”。[ 中江兆民著、桑原武夫、島田虔次訳·校注:『三酔人経綸問答』、巖波書店、2014年版、69、105~109頁。]

需要指出的是,中江“嚴守防御”的政策主張甚至已有戰后日本“專守防衛”原則的影子。但在贊揚其思想時代進步性的同時也應看到其立場堅定性的不足,即他雖對明治政府竭力推行的對外擴張政策有所批判,但對這一政策造成的結果卻傾向于接受。除中江外,植木等人也存在這樣的問題,因而他們被稱為“妥協性實用主義的小國主義論者”[ 田中彰:『小國主義 日本の近代をよみなおす』、94頁。]。

(二)從大正到二戰結束時期的小國主義思潮

從富國強兵的視角而言,明治維新顯然獲得了成功。然而,日本民眾卻并未在生活上獲得多大改善,因而面對當權者欲繼續奉行對外擴張的軍國主義道路,社會各界充滿了質疑和反對的聲浪,以兩次護憲運動(1912—1913年;1924—1925年)為標志的大正民主運動由此拉開序幕。其根本訴求是讓日本如何走上一條以民為本的自由主義發展道路,小國主義思潮也在這一背景下獲得發展。這一時期的代表人物有吉野作造(Sakuzo Yoshino)、三浦銕太郎(Tetsutaro Miura)和石橋湛三(Tanzan Ishibashi)等。[ 増田弘:『石橋湛山研究 「小日本主義者」の國際認識』、東洋経済新報社、1990年版、1頁。] 其中,石橋的觀點最具代表性,對日本社會的影響也最深遠。首先,他在提出“大日本主義無價值論”的同時竭力主張內治優先、實質性經濟主義的“小日本主義”。其次,他呼吁日本應率先放棄所有殖民地,轉而奉行睦鄰政策,這對日本國家利益的好處遠大于“大日本主義”。再次,他毫不諱言地將中日交惡歸咎于日本不斷推行的對華侵略擴張政策,指出改善兩國關系的源頭在于日本的徹底自我反省,尤其是放棄一切在華特殊權益,包括所謂的“滿蒙特殊利益”,以及“二十一條”的相關規定,即一戰后日本對山東主張的所謂“權益”等。[ 「大日本主義」、『石橋湛山全集』(第一巻)、東洋経済新報社、1971年版、243~244頁;「大日本主義の幻想」、『石橋湛山全集』(第四巻)、東洋経済新報社、1971年版、14~29頁;「満州放棄論」、『石橋湛山全集』(第一巻)、244~245頁;「青島は斷じて領有すべからず」、『石橋湛山全集』(第一巻)、375~377頁;「日支新條約の価値如何」、『石橋湛山全集』(第一巻)、411~415頁。] 基于此,他批評日本政府的對華政策,認為這種政策除了引發中國民眾對日本的反感和仇恨外,對日本有百害而無一利。[ 「白紙の上に対支外交を展開せよ」、『石橋湛山全集』(第五巻)、東洋経済新報社、1971年版、142頁。]

(三)冷戰時期的小國主義思潮

戰后的小國主義思潮在很大程度上可與和平主義思潮等量齊觀。戰后伊始,日本社會上有一群政治立場傾向“革新”、被稱為“悔恨共同體”的知識群體,基于自責未能在戰前阻止戰爭的爆發,并在對戰爭進行深刻反省的基礎上,這一群體迫切感到應為探尋一條適合日本發展的和平主義道路,建設一個和平的文化國家而貢獻力量。[ 竹內洋:『革新幻想の戦後史』、中央公論新社、2011年版、41~43頁。] 認為明治維新以來的日本作為一個國民國家是失敗的,因此要求構筑一個與戰前體制完全不同的嶄新的戰后體制,遂強調應把來自西方的自由主義理念轉化為適合日本和平發展的政治治理模式。[ 中西寛:「戦後日本外交とナショナリズム」、『國際政治』2012年10月號、1~14頁。] 基于此,這群和平主義論者成了日本社會中堅定的護憲力量。本著“戰爭因人心所發,遂必須在人心中構筑和平的理念”[ 高坂正堯:『宰相 吉田茂』、中公クラシックス、2006年版、51~52頁。] 因這一認知,他們視和平憲法為日本的《圣經》和聯合國憲章精神的實踐,尤其認為第9條放棄交戰權的明確規定使日本在戰后國際政治中占據了極高的道德高地。進而他們提出日本越堅持和平對世界和平的貢獻越大的小國貢獻論觀點,強調日本在和平憲法框架下堅持和平主義的發展道路,致力于在經濟、文化等非安全領域的發展,在為世界和平與繁榮有所貢獻的同時,自身的發展模式還可成為國際的典范。[ 百瀬宏:『小國—歴史にみる理念と現実』、325頁。] 因此,他們反對任何軍事化行為,認為這不但違反和平憲法,更有將軍國主義“惡魔”從魔瓶中釋放出來之虞。

眾所周知,隨著冷戰的爆發,美對日占領政策也從民主化和非軍事化逐步轉為將日本納入美國的安保體制中,成為對抗東方陣營的遠東橋頭堡。對此,和平主義論者為日本外交、安保政策提出的路線設計是實現全面媾和,主張和平中立。其邏輯認為,憲法第9條規定放棄交戰權后的日本安全唯有建立在世界政治穩定的基礎上才能實現,日本應堅持與包括社會主義陣營在內的所有國家實現全面媾和,避免陷入美蘇對立格局,而成為一個和平中立之國。[ 神谷萬丈:「日本的現実主義者のナショナリズム観」、『國際政治』2012年10月號、15~29頁。] 因此,他們強烈反對日本參與美日安保體制,并認為組建自衛隊也是違反和平憲法的,因為這既不符合和平中立國應有的立場,而且有損日本作為主權國家的主體性,更會把日本拖入戰爭險境。[ 添谷芳秀:「戦後日本外交史—自立をめぐる葛藤」、日本國際政治學會『日本の國際政治學 第4巻 歴史の中の國際政治』、有斐閣、2009年版、210頁。]

關于戰后日本的安全保障問題。和平主義論者曾提出非武裝中立的構想,但隨著冷戰的爆發,越來越多的人開始質疑,非武裝中立是否能有效遏制外部對日本的軍事威脅。對此,他們又提出一系列修正意見。其中最具代表性的便是坂本義和(Yoshikazu Sakamoto)提出的由中立國家組成聯合國警察部隊來保護日本的安全,并將自衛隊大幅縮編后作為聯合國警察部隊的補充力量,共同受部隊司令官(由聯合國大會任命)指揮的防衛構想。[ 坂本義和:「中立日本の防衛構想」、坂本義和『権力政治を超える道』、巖波書店、2015年版、80~83、94頁。]

毋庸諱言,在日本被美占領和冷戰格局業已形成的背景下,上述基于和平主義理念而提出的各種外交、安保政策構想因“不能全面準確地把握日本在國際政治中所處的位置”[ 添谷芳秀:「戦後日本外交史—自立をめぐる葛藤」、日本國際政治學會『日本の國際政治學 第4巻 歴史の中の國際政治』、214頁。],根本不具可行性,因而被當時的現實主義者譏諷為“非實用性的理想主義”[ 「戦後外交の原點」、『坂本義和集3』、巖波書店、2004年版、161頁。]。

值得一提的是,冷戰時期日本的主流政治思潮和社會實踐是被稱為“保守本流”的“吉田主義”(Yoshida Doctrine)。[ 吉田茂的主張最初被稱為“吉田路線”,其本意是這一路線應是臨時的,專為讓日本盡快實現經濟崛起服務,之后日本應找尋一條新的國家自立道路。繼任的鳩山一郎、石橋湛三、岸信介三人雖政治立場差異很大,但目標重心卻相同,皆重視實現日本的自立。然而,在岸嘗試通過修改《日美安全條約》以改變日本對美從屬地位之后,反而從制度上使“吉田路線”得到鞏固。到了池田勇人和佐藤榮作執政時期,在長達十幾年的時間里,日本政府的工作重心轉為在“和平憲法—安保體制”框架下奉行經濟中心主義。這直接導致了“吉田路線”的制度化,即一條本應是臨時性的政策路線,逐漸變成了日本遵循不逾的國策方針。基于此,日本學者西原正于1977年7月首次用“吉田主義”一詞來代替“吉田路線”,此后這一用法逐漸被各界廣泛接受。參見矢次一夫、伊藤隆:『岸信介の回想』、文藝春秋、1981年版、123頁;高坂正堯:『宰相 吉田茂』、144頁;添谷芳秀:「吉田路線と吉田ドクトリン—序に代えて」、『國際政治』2008年3月號、8頁。] 其特征被概括為“輕軍事,重經濟”,即在維持和平憲法的同時又與美國締結安保條約,盡管在外交上以日美關系為基軸,但摒棄了戰前偏重軍事的國家政策,確立經濟中心主義的和平發展道路。[ 五百旗頭真:『戦後日本外交史』(第3版補訂版)、有斐閣、2014年版、284頁。] 雖然“吉田主義”奉行注重和平主義的小國路線并非是自覺地接納小國主義思潮的結果,而是在洞悉戰后國際政治格局后做出的符合日本國家利益的現實性戰略選擇,[ 添谷芳秀:「日本の『ミドルパワー』外交—戦後日本の選択と構想」、ちくま新書、2005年版、16頁。] 兩者之間甚至還形成了既共存又對立的復雜局面,但這畢竟使得小國主義思潮在戰后日本獲得了在政策實踐中部分表現自我的機會。從這一意義而言,盡管小國主義未成為冷戰時期日本的主流思潮,但其為日本政治和社會帶來的重要影響是不言而喻的。

三、冷戰后日本小國主義思潮的目標訴求

“吉田主義”擘畫了戰后日本的國家發展道路,且影響深遠,甚至可以說時至今日日本尚未完全擺脫其所設定的框架。[ 添谷芳秀:「吉田路線と吉田ドクトリン—序に代えて」、8頁。] 但另一方面,“吉田主義”從提出伊始便在國內遭受各種質疑。尤其是隨著20世紀60年代中期日本經濟實現高速發展后,由國家主義牽頭的大國意識也開始膨脹,意欲謀求與其經濟地位相稱的綜合性大國地位,而這一政治訴求也為現階段安倍內閣積極推行的大國化路線埋下了伏筆。[ 添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、筑摩書房、2017年版、89、92頁。]

(一)安倍內閣推行大國化路線的歷史溯源與目標設定

安倍自2012年底再度組閣以來,無論是解禁集體自衛權,強化國防建設,還是意欲修改和平憲法,均是為“擺脫戰后體制”和“重振強大日本”這一大國化路線服務的。[ 渡辺治、岡田知弘、二宮厚美、後藤道夫:『「大國」への執念 安倍政権と日本の危機』、173~210頁。] 日本在他的領導下實際已大幅偏離“吉田主義”所確立的國家發展道路。而回顧戰后日本的發展歷程,安倍此舉可說有著深厚的歷史淵源。日本國內對“吉田主義”最大的詬病就是認為其損害了日本作為主權國家的自主性。[ 高坂正堯:『宰相 吉田茂』、144頁。] 在冷戰時期,明確對“吉田主義”提出修正的代表人物首先是岸信介(Nobusuke Kishi),其次是中曾根康弘(Yasuhiro Nakasone)。其以追求“獨立國家的條件”的名義積極尋找日本的大國路線為共同特征。中曾根明確提出“戰后政治總決算”口號,將日本的大國地位定義為“國際國家”。其實質是謀求將日本的經濟實力轉化為政治實力,引領日本成為“政治大國”“文化大國”和“軍事大國”。[ 五百旗頭真編:『戦後日本外交史』(第3版補訂版)、200頁。] 冷戰結束伊始,小澤一郎(Ichiro Ozawa)就拋出了“普通國家論”,強調日本在“吉田主義”的束縛下,國際地位與經濟實力嚴重失衡,因而主張日本應修改和平憲法,并應在聯合國框架下積極發揮國際影響力,尤其是在軍事領域。[ 小沢一郎:『日本改造計畫』、講談社、1993年版、104~110、123~124頁。]

不寧唯是,日本還提出了“政治三極”的大國外交口號,強調冷戰后的國際社會不但在經濟上呈現出日美歐三足鼎立之勢,且三方因在基本價值觀上也立場一致,因而應共同管理冷戰后的世界秩序。[ 栗山尚一:「激動の90年代と日本外交の新展開」、『外交フォーラム』1990年5月號、16頁。]

泡沫經濟破滅后,日本國內經濟陷入了被稱為是“失去的20年”的長期低迷狀態,還面臨高齡化、人口負增長、國債倍增等一系列嚴峻的民生問題。與此同時,“十年九相”現象導致政治持續動蕩。另外,在國際層面,日本面對的是經濟全球化帶來的國際競爭日益激烈和以中國為代表的新興國家的群體性崛起局面。上述國內外環境錯綜復雜,導致日本政治在冷戰后不斷右傾化。[ 中野晃一:『右傾化する日本政治』、巖波新書、2015年版、2頁。] 其特征就是一方面希冀一個強有力的領導人通過國家政治調整解決社會問題,滿足社會各界尤其是年輕人對重構傳統共同體的憧憬,另一方面又以具有濃厚民族主義色彩的日本中心主義的大國路線為旗幟,試圖應對國際競爭并全方位彰顯國際影響力,以通過重塑一個值得夸耀的國家經歷去“治愈”日本社會焦慮失望的心態。上述政治氛圍和社會思潮的形成,為安倍的長期執政刻上了鮮明的時代烙印。

安倍內閣大國化路線的特征是把吉田茂追求的“繁榮”與岸信介夢想的“自立”這兩條路線進行重新分解與集成,[ 張勇:《韜晦之“鷙”:安倍晉三人格特質與對外政策偏好》,《外交評論》2017年第6期,第128頁。] 除經濟手段外,還注重運用政治、軍事手段來積極因應來自國內、國際兩個層面的所謂“沖擊”,不但要提升日本在國際社會的影響力,還要使之成為全球性的政治大國(見表1)。

作為“擺脫戰后體制”的最重要標志,安倍念茲在茲的就是修改和平憲法,實現“自衛隊合憲”。根據日本修憲相關程序,首先需在國會眾參兩院獲得2/3以上議員贊成,而后在60至180天內舉行全民公投,獲得有效投票半數以上贊成方可通過。2019年7月21日,自公聯盟雖然在參議院改選中獲得過半議席,但即使加上支持修憲的日本維新會,修憲勢力仍未突破參議院的2/3議席,因此安倍在任內實現修憲基本無望。然而,從安倍內閣通過內閣決議解禁集體自衛權,并相應出臺了《新日美防衛合作指針》,還在國會強行通過新安保法案等行為來看,雖然現階段修憲無望,但戰后日本長期遵循的和平發展道路已經在其主導下出現了事實上的背離。

(二)小國主義思潮的目標訴求

冷戰結束后,盡管各種大國路線的論述在日本社會上的影響力日益增強,但與之相對的是,日本社會上一直有一股聲音在探討小國路線主導下的國家戰略和發展模式。如《朝日新聞》的資深記者船橋洋一(Yoichi Funabashi)就提出“民生大國(civilian power)論”,認為日本應深刻反省歷史,嚴守戰后的和平發展道路,堅決反對日本憑借經濟實力走軍事大國路線,而主張日本應積極將自身強大的經濟實力用于民生領域,把日本建設成為堪稱世界楷模的全球性民生大國。[ 船橋洋一:『日本の対外構想 冷戦後のビジョンを書く』、巖波新書、1993年版、210頁。] 此外,曾任新黨先驅代表的武村正義(Masayoshi Takemura)則提出了放棄走軍事大國路線,以建設可持續環保型產業社會為目標的“熠熠生光的小國”[ 鳩山由紀夫:『脫 大日本主義—「成熟の時代」の國のかたち』、平凡社、2017年版、16頁。] 主張。

實際上,日本綜合國力達到巔峰的時刻恰是冷戰結束伊始的20世紀90年代中期,因此如果說這一時期日本國內大國主義與小國主義思潮的分歧主要體現為如何對“吉田主義”改弦更張,還是繼續奉行既有路線,那么現階段安倍的種種做法與添谷、鳩山等人的主張之間的分歧則源于對日本國家定位的糾結,即未來的日本究竟是大國還是中等國家。

中等國家定位原本應是最符合日本未來的國家定位。然而,明治維新帶來的近代輝煌和戰后經濟崛起帶來的大國榮光在日本社會的心理投射恰恰是不甘國家就此“沉淪”,加之日本國內經濟雖然陷入“失去的20年”,但得益于其在全球價值鏈中的高端地位,經濟總量仍牢牢占據世界第三的位置,因此依托綜合經濟實力,大幅提升軍事在國家實力結構中權重的機遇尚未盡失。從這一意義上講,安倍推行的大國化路線凸顯了為政者要在國家定位問題上進行最后一搏的心態。但真正制約其“大國夢”的根本問題是日本較差的自然稟賦和自主權受限的國情。換言之,安倍的選擇脫離了日本的基本國情。[ 馮昭奎:《中日關系的“進”與“退”》,《日本學刊》2017年第1期,第25頁。] 而反過來說,現階段添谷、鳩山等人的主張則凸顯出他們拋棄了大國定位的幻想,從內心接受日本屬于“非大國”的國家定位,并以此為基礎竭力尋找一條適合這一基本國情的發展道路(見圖1)。[ 加藤朗:『日本の安全保障』、ちくま新書、2016年版、17頁。]

添谷一直被譽為“中等國家”論的代表者。他的這一論說部分受到中曾根“非核中級國家論”[ 中曾根在理念上是一個大國主義論者,但豐富的從政經驗使得其思想中務實的一面也相當明顯,甚至很多時候呈現出理念服從現實的特征。如“非核中級國家論”的提出就是這一特征的顯著體現。它以認可“吉田主義”為前提,在強調日本的“非核”原則和作為不與美蘇等國比肩的中等國家的同時,主張日本應尋求更為自主性的防衛政策。參見添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、205頁;中曽根康弘:『自省録—史法廷の被告として』、新潮文庫、2017年版、304~305、311頁;中野晃一:『右傾化する日本政治』、61~63頁。] 影響,認為日本無法擁有如美國、俄羅斯(包括冷戰時期的蘇聯)、中國等國家那樣能對國際秩序進行構建與重構或在國際政治、安全等領域左右國際體系的能力,而只能參與到大國主導的國際體系中,且在安全領域放棄與大國進行全面對抗,僅在經濟、文化等領域對國際體系有所影響。[ 添谷芳秀:『日本の「ミドルパワー」外交—日本の選択と構想』、ちくま新書、2005年版、205、208頁。] 其強調日本只能成為“中等國家”的理由主要有三:一是日本的自然稟賦與美俄中那樣自然資源豐富、具有戰略縱深的洲際型大國無法等量齊觀;二是受“美主日從”的美日安保體系框架所限,日本在安全領域完全缺乏自主權,因此很難將經濟實力在國際影響方面進行全方位轉化;三是因日本國內對過去的侵略歷史在認識上存在分歧,導致其在構筑戰后日本外交,尤其是與鄰國關系和全面發揮日本的國際影響等方面受到諸多限制。[ 添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、32頁。]

鳩山雖然公開倡導“脫大日本主義”,但秉持的也是“中等國家”論。他強調,雖然從經濟實力角度而言,日本是世界第三,但從綜合國力來看,一是日本并不擁有左右國際秩序的實力,影響力也根本不能與美國、俄羅斯、中國等國家同日而語,二是日本綜合國力也已過了鼎盛期,成為“中等國家”是大勢所趨。因此,日本首先應正視這一事實,然后思考應如何構建一個成熟的中等國家。[ 鳩山由紀夫:『脫 大日本主義—「成熟の時代」の國のかたち』、15、66、68頁。]

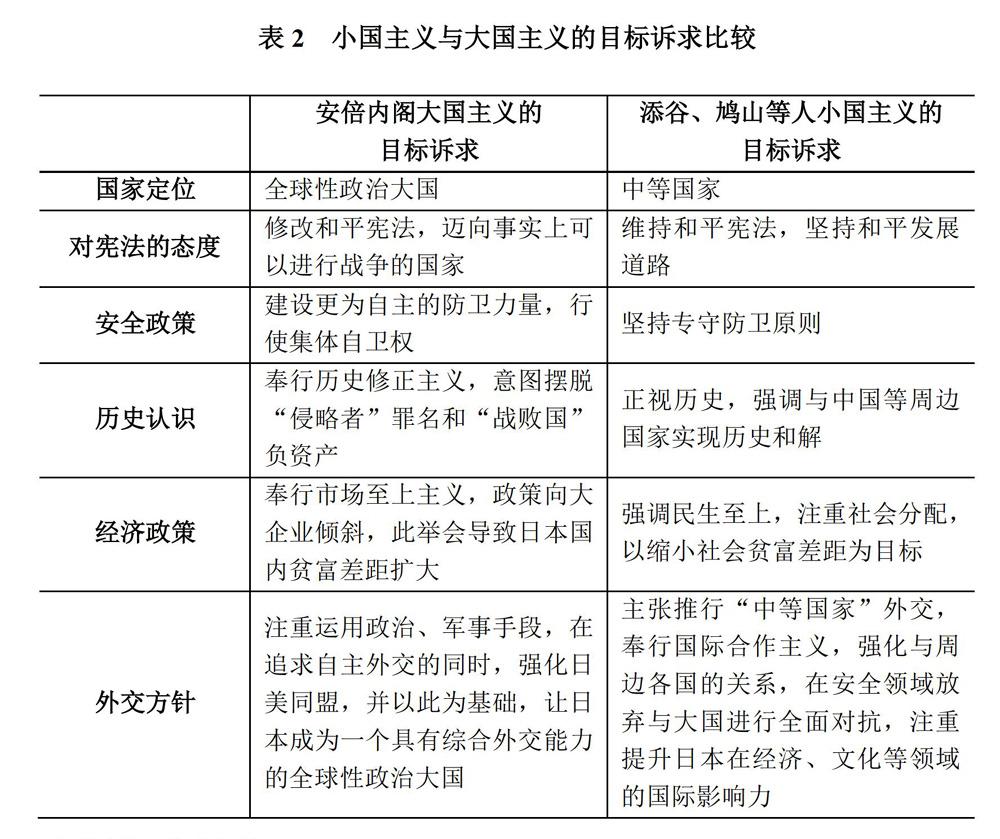

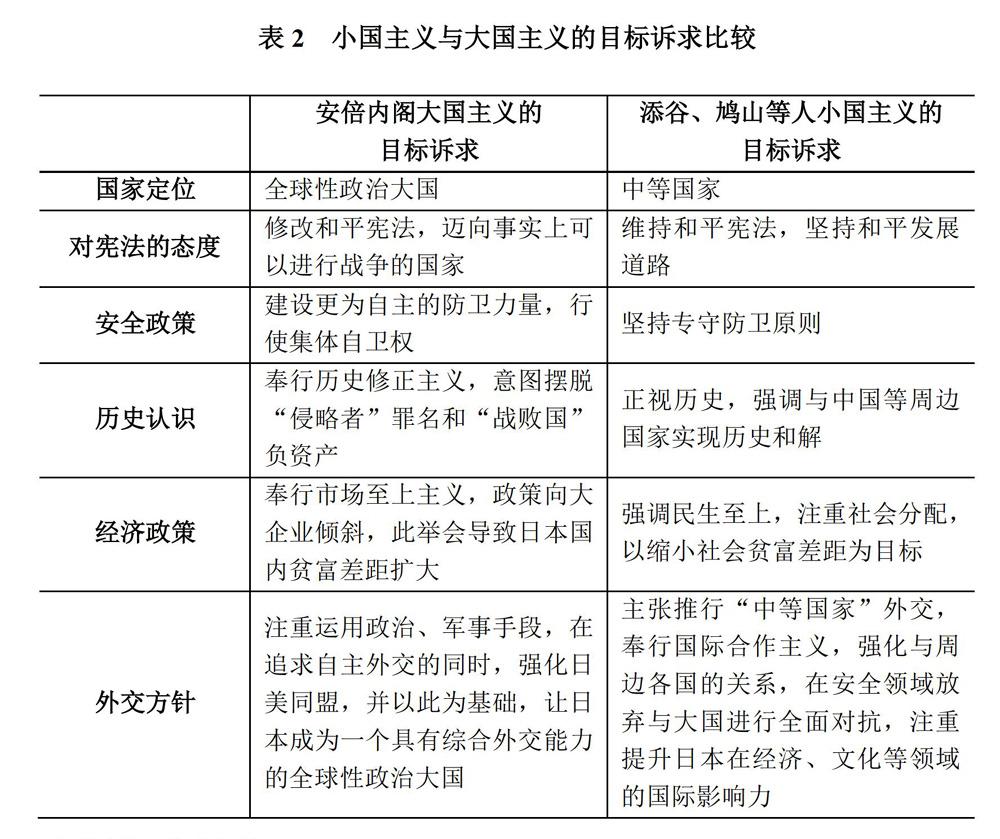

盡管添谷與鳩山的小國主義理念來源各異,[ 添谷的“中等國家論”有著顯著的保守主義烙印,很大程度上繼承了“吉田主義”的理念。但這并非意味著添谷對“吉田主義”沒有批判,他除了批評“吉田主義”讓日本的國家自主權有所喪失外,著重強調“吉田主義”把和平憲法和日美同盟這種類似“油”和“水”的本不相容的制度框架糅合在一起,造成了戰后日本社會長期處于扭曲狀態。然而,他的“中等國家論”并沒有明確給出如何應對的答案,只是從實用主義的角度出發,先對冷戰后的日本進行國家定位,指出日本的綜合國力只能作為一個“中等國家”,然后側重強調“中等國家”的外交應呈現怎樣的狀態。因此,船橋曾對添谷有所批評,認為他的“中等國家論”不過是一種“中庸主義”。參見添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、205頁;中野晃一:『右傾化する日本政治』、61~63頁。] 但他們在日本的國家定位、內政外交等方面的立場具有較高的一致性(見表2)。如在國政上,他們主張日本應堅持戰后一直遵循的和平發展道路,貫徹專守防衛的原則,反對修改和平憲法。在經濟上,他們強調民生至上,縮小社會貧富差距,反對安倍內閣奉行的市場至上主義,認為其所為只是為大企業謀利,導致國內貧富差距擴大。在外交上,他們認為日本應奉行國際合作主義方針,反對對美一邊倒的政策,并強調以歷史和解為前提,加強與包括中國在內的周邊各國的合作。[ 添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、12頁。]

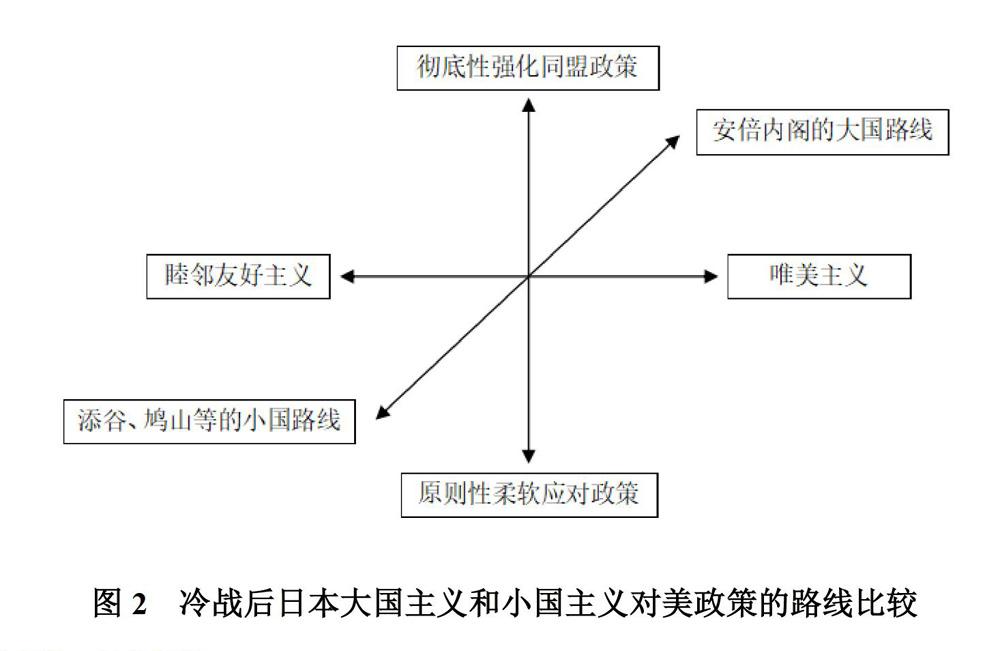

眾所周知,對戰后日本戰略影響最大的外部因素是美國,而如何看待日美同盟,日美同盟的未來走向等問題也是探討日本國家發展與政策取向時無法回避的。安倍內閣的對美外交路線可歸納為唯美主義的同盟政策,其邏輯強調日美在自由、民主、人權等方面擁有相同價值觀,強化日美同盟才是確保日本和平與繁榮的最佳選擇。但在外交實踐中,安倍則是努力在追求自主與維護和強化日美同盟之間尋找平衡點,并最大限度地將同盟框架體系視為實現“正常國家化”和“重振強大日本”等大國化目標的借船出海工具。相比之下,添谷和鳩山等人則認為對待日美同盟應采取靈活應對政策,即一方面認可日美同盟的框架體系,另一方面堅持和平主義和不干涉主義的外交方針,在維系日美同盟框架的基礎上推行睦鄰友好政策,以正視歷史事實為前提,切實推動與周邊各國的和解,積極強化合作關系。這既有利于推動區域的繁榮與穩定,也對提振日本經濟大有裨益(見圖2)。

需要強調的是,盡管安倍強調建立“強大日本”不能依賴別人,只能靠日本自己,[ 「第百八十三回國會における安倍內閣総理大臣所信表明演説」、首相官邸、2013年1月28日、http://www.kantei.go.jp/jp96_abe/statement2/20130128syosin.html] 但在實際操作上他卻將日本的“大國夢”寄托于美國,并不斷被動地應付美國的各種新變化。可以說,這從一個側面凸顯出日本綜合國力的衰退。[ 添谷芳秀:『入門講義 戦後日本外交史·まえがき』、慶應義塾大學出版會、2019年版、1~2頁。] 此外,日美同盟核心議題之一是日本將自身的國家安全置于美國的保護傘下。然而,僅依靠日美同盟和增加軍備無法保障日本的國家安全。因此鳩山強調,對日本而言,因歷史糾葛和現實利益的雙重疊加,如果不能切實地改善同包括中國在內的周邊國家的關系,勢必會有損日本的國家安全和國家利益,更遑論讓日本在區域內發揮更大的影響力。[ 鳩山由紀夫:『脫 大日本主義—「成熟の時代」の國のかたち』、55、67頁。]

四、冷戰后日本小國主義思潮的對華政策主張

對中日關系而言,決定兩國關系發展是好是壞的根源就在于日本當政者秉持怎樣的對華認知?誠如中國前駐日大使程永華指出的那樣,日本對華認知仍沒有真正理順,不少人在思想認識上還沒有解決好中國到底是機遇還是挑戰、是伙伴還是對手的問題。[ 《日經濟界希望搭“一帶一路”順風車——專訪中國駐日本大使程永華》,《參考消息》2019年4月18日,第12版。]

(一)安倍內閣對華政策的特征與調整

自2012年底安倍再度組閣以來,對華采取“遏制性競爭”政策,展現出一副以渲染“中國威脅論”、并夾雜“中國崩潰論”的對抗中國崛起的姿態。[ 添谷芳秀:『安全保障を問いなおす—「九條安保體制」を越えて』、NHK出版、2016年版、182頁。] 可以說,安倍內閣的對華政策一方面是為其大國化路線服務的,另一方面也是“中國威脅論”乃至“中國霸權論”這種對中國崛起的負面認知在對華政策上的折射。

但隨著中國經濟進入持續穩定的高質量發展階段,一方面使得日本國內的“中國崩潰論”趨于崩潰,另一方面也促使日本越來越重視中國近14億人口的龐大消費市場的重要性。此外,面對特朗普上臺以來造成的各種不確定性,改善對華關系,實施與美國有所區別的對華協調路線,就成了安倍內閣因應變局的重要“B計劃”。[ 寺田貴:「ポストTPPの日米通商戦略」、日本再建イニシアティブ『現代日本の地政學』、中公新書、2017年版、257、260頁。]

以此為背景,自2017年以來,安倍內閣的對華政策出現了趨向積極面的明顯調整,如對“一帶一路”倡議的表態從冷漠以對轉向有條件地參與等。2018年10月,安倍訪華時正式提出了發展中日關系的三點意見——“從競爭到協調”“從威脅到合作伙伴”“發展自由公正的貿易體系”。[ 「日中新時代へ三原則」、『日本経済新聞』、2018年10月26日。] 2019年6月,安倍與赴日參加G20大阪峰會的習近平主席舉行會談時再度強調了要本著“化競爭為協調、互為合作伙伴、互不構成威脅”的共識,與中方繼續共同努力構建符合新時代要求的日中關系。[ 《習近平會見日本首相安倍晉三》,《人民日報》2019年6月28日,第1版。] 但總體上,安倍并未改變“政經分離”的大原則,即在安全層面,尤其是多邊領域,繼續積極奉行“對沖”方針,在經濟層面采取較為務實的政策,一方面積極分享中國經濟持續發展帶來的紅利,另一方面注重透過經貿規則對華實施制度制衡,并意欲在制度層面確立對華優勢。換言之,安倍內閣的對華政策調整不可能超出日美同盟的政治性質和戰略框架,而主要仍停留在策略層面。中日之間的協調應是一種競爭性協調關系。

(二)小國主義思潮的對華政策主張

相比之下,以添谷和鳩山為代表的小國主義雖然并不諱言中日之間存在競爭關系,但對華政策主張跳出了意識形態和地緣政治的藩籬,總體上將中國視為伙伴,并主張在歷史和解的基礎上,全面切實地推動中日關系的改善。

第一,小國主義注重從自由主義和地區主義視角出發綜合評估中國崛起對日本的影響。小國主義認為現階段亞太地區正隨著中國崛起出現主導國的權力轉移,但安倍內閣對這一轉移的總體看法較為負面,因此才一方面進一步強化日美同盟,另一方面竭力在多邊安全領域構筑對華“包圍圈”。而安倍內閣上述做法勢必會帶來三個方面的惡性循環。首先,這不利于中日之間建立牢固的政治互信,反而會導致政治互信赤字加劇,甚至使得兩國陷入安全困境。[ 加藤朗:『日本の安全保障』、63頁。] 其次,日本國力衰退,根本無力與中國直接硬碰硬,雖然可以拉攏周邊國家,但其成效有限,唯一能夠借助的只有美國。然而日本越是強化日美同盟,對美國的從屬性和依賴性就越強,這勢必導致日本離提升外交自主權這一目標越來越遠。再次,日本自身的安全和繁榮離不開與周邊國家的“共生”,安倍內閣熱衷在多邊安全領域構筑對華“包圍圈”的做法只會加劇地區局勢的緊張,這顯然對日本的安全和繁榮有百害而無一利。

此外,小國主義主張中日兩國應改善政治氛圍,為增信釋疑奠定基礎,這樣“中國威脅論”或“中國霸權論”自然會大為消退。小國主義還強調拋開中日之間的一些爭議問題,中國崛起對日本而言更多的是商機,日本應積極思考如何更有效地與中國合作。如鳩山就對“一帶一路”倡議和亞投行給予了高度評價,認為這對提振沿線國家經濟大有裨益,對地區和平與穩定貢獻良多,因此強烈批評安倍內閣不加入亞投行的決定。[ 鳩山由紀夫:『脫 大日本主義—「成熟の時代」の國のかたち』、58、60、85、102頁。]

第二,小國主義主張日本在深刻反省歷史的基礎上推動中日和解。對中日關系而言,歷史認識問題最為敏感復雜,是兩國真正和解的前提。而如果日本在該問題上秉持歷史修正主義立場,則不管戰后經過多長時間,兩國民眾心靈深處的芥蒂一直存在,中日和解也將遙遙無期。毋庸諱言,安倍本人是一個歷史修正主義者,現階段他在歷史認識問題上的某些克制行為(如不直接參拜靖國神社等),歸根到底是在顧及國內外政治情勢的背景下所進行的現實性調整和模糊性處理。

相比之下,小國主義對待歷史認識問題立場鮮明,如添谷就明確強調日本應徹底反省歷史,以取得包括中國在內的周邊國家對日本的信任,借此推動日本與各國民眾的全面交流。[ 添谷芳秀:『日本の外交 「戦後」を読みとく』、229頁。] 而鳩山更是用實際行動來佐證自身的立場,如他在任期間多次就歷史問題表明了深刻反省的態度,卸任后還頂著日本國內右翼勢力的巨大壓力,參訪了南京大屠殺遇難同胞紀念館等。

第三,關于中國與日本及區域國家之間存在的一些爭議問題,如釣魚島和南海等,小國主義強調用和平協商的方式緩解矛盾。對于釣魚島問題,鳩山承認兩國有擱置爭議的“君子協定”,指出美國在該問題上故意制造模糊,反對安倍內閣激化矛盾的做法,強調雙方應強化管控,不使該問題嚴重影響兩國關系的大局。

關于南海問題,小國主義的立場是日本可以表達自身對自由航行、島礁爭議等問題的關注。但其認為安倍內閣借渲染“中國威脅論”凸顯美日在南海的存在,強化日本與其他聲索國進行軍事合作的做法不可取,[ 添谷芳秀:『安全保障を問いなおす—「九條—安保體制」を越えて』、190頁。] 主張應該用外交的方式去化解矛盾,緩和緊張局勢。進而他們強調南海局勢的穩定要通過相關各方建立多邊機制來解決,而島礁爭議則應由相關聲索方通過和平協商的方式改善或解決。基于這一認知,鳩山盛贊中國與東盟進行的《南海行為準則》談判,也對菲律賓總統杜特爾特處理爭端島嶼的做法表示贊賞。值得一提的是,他對所謂的“南海仲裁案”持明確的反對立場,認為日本總是以此作為壓制中國的輿論宣傳工具極有可能會弄巧成拙。[ 鳩山由紀夫:『脫 大日本主義—「成熟の時代」の國のかたち』、87~88、90~91頁。]

需要說明的是,鳩山對華政策主張的一個重要著眼點是如何降低日本對美的過度依賴。從這一角度而言,他主張改善對華關系也可視為降低日本對美從屬性的“戰略杠桿”。此外,鳩山還強調面對亞太地區中美兩強格局的日益凸顯,日本從自身綜合國力和現實利益出發,作為“中等國家”提升外交自主性的路徑顯然既不能過度依賴美國,也不能全靠中國,而應聯合以東盟為主的周邊國家,共同構建一個范圍涵蓋經濟、教育、文化、環保及金融等領域的多維度、多功能的東亞共同體,另在共同體框架下設置專門管控安全保障問題的東亞安全保障會議。東亞共同體是一個開放的區域整合機制,包括中美及其他區域國家皆可加入,但應遵守該機制的相關規定,最終推動實現“亞洲治下的和平”(Pax Asiana)。[ 同上、11、54~56、66、69、81頁。]

結 束 語

盡管自明治維新以來,大國主義長期占據日本社會的主流,但小國主義也始終在日本的思想領域占有一席之地,尤其為戰后日本和平主義社會氛圍的產生提供了重要的理論支撐。現階段,日本小國主義思潮的代表人物和代表論說是添谷芳秀的“中等國家論”和鳩山由紀夫的“去大日本主義論”,他們的思想譜系盡管有所不同,但在日本的國家定位、內政外交等方面的立場具有較高程度的一致性。他們主張日本應從內心接受自身屬于中等國家的現實,并以此為基礎竭力尋找一條適合這一基本國情的發展道路。

基于上述立場,他們對安倍內閣積極推行的以解禁集體自衛權、加強國防建設、修改和平憲法為特征的“重振強大日本”的大國路線提出了嚴厲的抨擊。首先,他們抨擊安倍內閣的做法脫離了日本的基本國情,因為制約日本“大國夢”的根本因素在于日本國力不可逆轉的持續衰落。其次,他們認為安倍的做法將使日本更嚴重地依賴美國。從邏輯上來看,安倍內閣推行大國化路線的前提應使日本擺脫由美國主導的美日安保體系。但受國力所限,日本客觀上根本無力擺脫美日安保體系,主觀上又基于對中國崛起的戒備乃至恐慌心理,更無擺脫美國的意愿。因此,安倍內閣在推行大國化路線的過程中,日美同盟體系非但未被削弱,反而得到了進一步加強。其結果導致日本非但未能進一步提升國家自主權,反而更為嚴重地陷入了對美的從屬和依賴中。再次,批評安倍內閣政策對日本有害無益。盡管從2017年開始安倍內閣對華政策出現了積極調整,但從總體上而言,安倍并未改變“政經分離”的大原則,尤其在多邊安全領域構筑對華“包圍圈”的舉措一刻也未停止。因此,鳩山認為安倍內閣的做法從根本上對日本的安全和繁榮有百害而無一利。進而添谷和鳩山均認為日本的國家安全不能完全依賴美國,而應在維持同盟框架的同時與包括中國在內的周邊各國加強合作,至于日本的繁榮則更離不開與周邊國家的“共生”。

綜上所述,添谷和鳩山等人的觀點一方面反映出近代以來日本小國主義思潮的歷史承襲性,另一方面又體現出鮮明的時代特性。從日本國家發展的未來趨勢而言,小國主義或許為其指明了一條理性的前進道路,其重要意義不言而喻。

[責任編輯:楊 ?立]