38例白血病的臨床血液生化學檢驗研究

歐水連 李啟歐 黎泳儀

南方醫科大學附屬小欖醫院,廣東中山 528416

根據臨床數據顯示白血病的發生率呈逐年上升的趨勢,目前臨床對白血病的發病機制與發病病因還不是很明確,普遍認為與機體內微量元素及血清酶有著密切的關聯[1-3]。此次研究針對白血病的臨床血液生化檢驗結果進行分析,以下為詳情數據報告。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2017 年6 月~2018 年6 月我院收治38 例白血病患者作為此次研究對象,根據疾病類型將其分為Ⅰ組(19 例,慢性白血病)、Ⅱ組(19 例,急性白血病),隨機另選取同一時期到我院進行健康體檢的19 例健康人群作為Ⅲ組。Ⅰ組中男10 例,女9例,年齡20 ~55 歲,平均(37.5±2.2)歲;Ⅱ組中男11 例,女8 例,年齡20 ~57 歲,平均(38.5±2.2)歲;Ⅲ組中男12 例,女6 例,年齡20 ~56 歲,平均(38.0±2.2)歲。經統計學軟件對三組受檢者數據資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

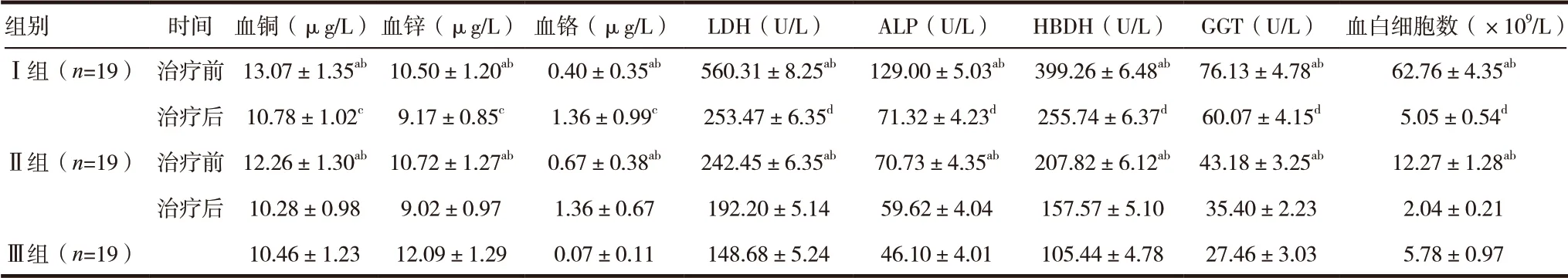

表1 三組受檢者檢測結果的比較

表1 三組受檢者檢測結果的比較

注:治療前Ⅰ組、Ⅱ組與Ⅲ組受檢者比較,t=6.391、4.035、188.353、57.632、163.184、38.495、57.175、4.497、4.022、50.936、18.617、58.960、15.846、18.072,aP <0.05;治療前Ⅰ組、Ⅱ組與治療后比較,t=6.052、4.044、4.088、131.808、39.249、70.635、11.346、58.878、5.439、4.757、4.006、27.507、8.369、28.208、8.827、35.270,bP <0.05;與Ⅱ組治療后比較,t=1.580、0.520、0.000,cP >0.05;與Ⅱ組治療后比較,t=33.539、8.945、53.802、23.418、23.233,dP >0.05

組別 時間 血銅(μg/L)血鋅(μg/L) 血鉻(μg/L) LDH(U/L) ALP(U/L) HBDH(U/L) GGT(U/L) 血白細胞數(×109/L)Ⅰ組(n=19) 治療前 13.07±1.35ab 10.50±1.20ab 0.40±0.35ab 560.31±8.25ab 129.00±5.03ab 399.26±6.48ab 76.13±4.78ab 62.76±4.35ab治療后 10.78±1.02c 9.17±0.85c 1.36±0.99c 253.47±6.35d 71.32±4.23d 255.74±6.37d 60.07±4.15d 5.05±0.54dⅡ組(n=19) 治療前 12.26±1.30ab 10.72±1.27ab 0.67±0.38ab 242.45±6.35ab 70.73±4.35ab 207.82±6.12ab 43.18±3.25ab 12.27±1.28ab治療后 10.28±0.98 9.02±0.97 1.36±0.67 192.20±5.14 59.62±4.04 157.57±5.10 35.40±2.23 2.04±0.21Ⅲ組(n=19) 10.46±1.23 12.09±1.29 0.07±0.11 148.68±5.24 46.10±4.01 105.44±4.78 27.46±3.03 5.78±0.97

1.2 方法

三組受檢者均在清晨空腹的狀態下抽取血液標本,血液標本劑量為5mL,經離心處理之后在低溫的狀態下進行保存,Ⅰ組與Ⅱ組受檢者在治療一星期后另抽取一份血液標本。三組受檢者的血液標本經原子光譜吸收法等方式測定血清中Cu、Zn等電解質含量、堿性磷酸酶等水平,同時實施血常規檢測。

1.3 觀察指標

比較三組受檢者血銅、血鋅、血鉻、乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase,LDH)、堿性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、α- 羥基丁酸脫氫酶(alphahydroxybutyrate dehydrogenase,HBDH)、谷胺酰轉肽酶(glutamyl transpeptadas,GGT)、血白細胞數水平變化。

1.4 統計學分析

本研究基于SPSS21.0 版本統計學軟件建立數據分析模型,計量資料采用()的形式描述,采用t 檢驗,P <0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

由表1 可知,Ⅰ組、Ⅱ組受檢者治療前血銅、血鋅、血鉻、LDH、ALP、HBDH、GGT、血白細胞數均高于Ⅲ組受檢者,差異具有統計學意義(P <0.05);治療后Ⅰ組、Ⅱ組受檢者血銅、血鋅、血鉻、LDH、ALP、HBDH、GGT、血白細胞數與治療前比較均有所改善,差異具有統計學意義(P <0.05);治療后兩組患者血銅、血鋅、血鉻比較差異無統計學意義(P >0.05);治療后兩組患者LDH、ALP、HBDH、GGT、血白細胞數比較差異有統計學意義(P <0.05)。

3 討論

白血病在臨床中是較為常見的一種疾病,屬于造血干細胞惡性克隆疾病,根據大量研究顯示,在各腫瘤疾病中白血病的發生率排名第六[4-5]。白血病的臨床表現有肝脾腫大、貧血、發熱、出血等,對人們的生命健康造成嚴重的威脅,因此有效的治療有著重要的意義,可延長患者的生存時間,在治療時各種指標的檢測發揮著重要的作用,在發生白血病后各指標水平均會發生一定的變化[6-8]。因受到疾病的影響細胞出現積聚或增生的現象,導致白細胞的質與量出現異常,當白細胞增多且出現分化障礙等異常情況時一部分的細胞也發生變化,嚴重時甚至出現凋亡的現象[9-11]。

白血病主要是指血液系統因惡性病變打亂體內微量元素與血清酶的平衡狀態,從而加重病情[12-13]。在此研究中白血病受檢者LDH、ALP、HBDH、GGT均高于健康人群,分析其原因為因受到腫瘤惡變細胞的影響,在治療后期水平逐漸降低,也就是說其指標可作為判定白血病治療效果。

在機體內參與各生化反應的金屬酶在酶總數中占到1/3,因此在疾病的發展中各金屬(銅、鋅等)含量也發揮著重要的意義[14]。銅在吸收鐵之后,通過運輸的方式影響著人體的造血能力,在血液中含量的變化受到銅藍蛋白變化的影響,當受到一定因素的影響后銅藍蛋白含量有所提升,經肝細胞表面分解并釋放出銅,在銅藍蛋白分解的過程中若出現異常時也就增加了銅與銅藍蛋白的含量。血銅的變化與白血病的發展有著密切的關系,血銅變化通常發生在臨床癥狀之前,因此對血銅的判定有著重要的意義[15-16]。

白血病受檢者血微量元素(血銅、血鋅、血鉻)、血清酶(DH、ALP、HBDH、GGT、血白細胞數)均高于健康受檢者,也就是說當各指標發生變化后那么就會發生疾病,白血病患者在治療后其各項指標與指標前均有所改善,也就是說通過有效的治療可緩解緩解各指標紊亂的現象,針對慢性白血病患者來說各指標改善效果與急性白血病各指標改善效果具有一定的差異,分析其原因為慢性白血病的發病過程比較慢,療程也更長,通過有效的治療雖然各指標水平有所緩解,但是起效卻比較慢。

綜上所述,針對白血病患者來說臨床血液生化學檢驗有著重要的意義,其結果為臨床的治療與判定提供科學的依據,對后期治療有著重要的作用,值得推廣使用。