西安市農村存量生活垃圾治理對策研究

賴亞萍

西安市環境衛生科學研究所 陜西 西安 710075

存量生活垃圾主要指堆放于非正規生活垃圾堆放點和不達標的生活垃圾處理設施中的生活垃圾。目前全國農村地區有大量非正規生活垃圾堆放點和簡易填埋場,封場修復、二次污染控制以及存量生活垃圾的綜合整治,已成為農村環境整治工作的重點。為此,陜西省出臺《陜西省農村人居環境整治三年(2018-2020)行動方案》、《關于進一步清理規范農村生活垃圾的通知》、《陜西省農村人居環境整治村莊清潔行動方案》等文件,集中整治農村非正規垃圾堆放點,清理村莊生活垃圾。《西安市改善農村人居環境工作實施方案》、《西安市農村人居環境整治三年(2018-2020)行動方案》、《西安市農村環境衛生和生活垃圾治理工作考評評分辦法》、《西安市農村人居環境整治村莊清潔行動實施方案》等文件也陸續出臺,環境衛生整治工作力度不斷加強,農村人居環境得到有效改善,美麗宜居鄉村建設持續推進!

1 西安市農村存量生活垃圾現狀

截止2017年底,西安市總人口為845.09萬人,其中城鎮人口為567.26萬人,非城鎮人口為277.83萬人。根據2019年4月陜西省住房和城鄉建設廳統計數據顯示,西安市共有68處非正規垃圾堆放點,已全部銷號,但由于當時設計工藝、技術局限、資金問題、村民生活習慣等歷史原因,西安市農村地區還存在部分未采取或處理設施不達標的非正規及簡易填埋場。這些填埋場中的存量生活垃圾成分復雜,除一般生活垃圾外,農業生產中使用的農藥、殺蟲劑、地膜以及部分建筑垃圾也摻雜其中,不僅占用寶貴的土地資源,而且會對周邊土壤、空氣、地下水、地表水等造成極大污染,容易成為病媒生物滋生地,甚至存在垃圾堆體坍塌、發生爆炸的危險,嚴重影響村民的生產和生活環境,阻礙美麗鄉村建設步伐。

2016年底鄠邑區李家巖村附近簡易垃圾填埋場

2 不同處理技術對比分析

針對非正規及簡易填埋場的存量生活垃圾,可以采取原位修復和異位修復的生態修復方式。原位修復可采用原位厭氧封場方式和原位好氧修復方式,異位修復可采用異位開采篩分、搬遷處理方式。

原位厭氧封場方式是覆蓋封場、保持堆體厭氧環境的方法,主要工藝包括堆體整形、滲瀝液和填埋氣導排、防滲、封場植被恢復等,適用于存量垃圾量大、有機質較高、不需要將原污染完全隔離、不適宜二次轉運的大型非正規及簡易填埋場。

原位好氧修復方式是以好氧生物反應器為核心的垃圾填埋場治理技術,主要工藝包括在填埋堆體中埋設注氣井、注液井,使用高壓風機注入新鮮空氣,抽出二氧化碳,收集、回注滲瀝液,從而促進垃圾中的微生物再生,加速垃圾場場地穩定,適用于存量垃圾量大、不需要將原污染完全隔離、不適宜二次轉運的小型非正規及簡易填埋場。

異位開采篩分、搬遷處理方式是將垃圾就地挖出后再進行分類處理的一種方法,考慮到非正規垃圾填埋場中存量垃圾多為混合垃圾,根據垃圾中各組分物理性質的差異,選用合適的篩分工藝及設備進行就地篩分,根據不同篩分物的特性分別進行就地回填、外運焚燒、衛生填埋或資源化利用,主要工序包括挖掘、篩分、外運、回填或焚燒等,由于這種方式消除污染最徹底,適合于環境敏感區、地價較貴區。

3 治理對策

為貫徹落實中央精神,深入推進西安市農村存量生活垃圾治理,應從以下幾個方面入手:

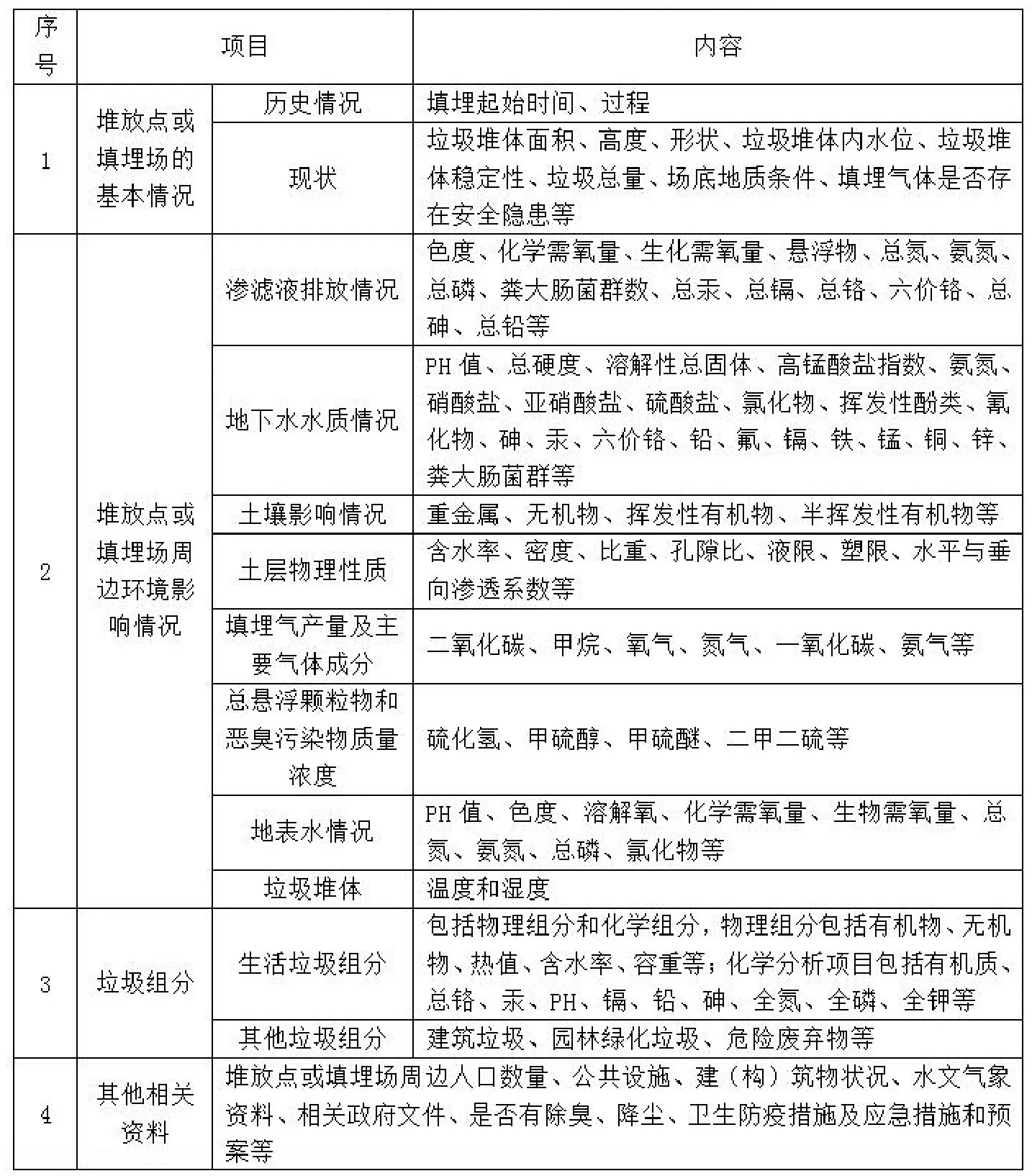

第一,綜合考慮經濟效益、環境效益和社會效益,因地制宜制定治理方案。在治理存量生活垃圾前,須做好統計摸底工作,經有資質的第三方進行現場踏勘和檢測,結合非正規生活垃圾堆放點或簡易填埋場的基本情況、對周邊環境影響情況、垃圾組分及其他相關資料(詳見表1),根據國家和行業標準,按照省、市相關文件精神,統籌區域規劃,評估風險等級,核算治理成本,明確存量垃圾場地未來規劃,綜合考量后確定各涉農區(縣)內存量生活垃圾處理技術、治理方案和治理順序。

優先開展水源地、洪泛區、人口密集區等重點區域內存量生活垃圾的治理工作,位于水源地范圍內的存量生活垃圾,必須采取異位修復技術,整體遷出敏感區域后再進行處理;其他平原區和山區區域內的存量生活垃圾可根據具體情況而定。治理過程中應嚴格按照程序規范進行,充分借鑒其他城市先進經驗,積極采用先進處理技術,科學規劃修復后場地用途,努力提高存量生活垃圾資源化利用和無害化處理水平,實現經濟效益、環境效益和社會效益三者的有機統一。

表1 存量生活垃圾治理前期調研項目清單

第二,建立多元化資金投入機制,吸引社會資本參與農村存量生活垃圾治理。單純依靠政府投入,尤其是財力薄弱的地區,將難以負擔農村存量生活垃圾的治理,因此要完善財政投入長期穩定增長機制,建立政府和社會資本合作機制。

第三,明確治理責任到人,強化任務落到實處,確保存量生活垃圾得到有效治理。對區域內所有存量生活垃圾建立臺帳,實行銷號制度,不得在臺帳外再設立其他存量生活垃圾填埋場,同時將各項治理任務明確責任人,定期檢查考核,對于推諉扯皮、治理不力、工作不到位的單位和個人應依法追究責任。

第四,加強組織領導、公眾監督和媒體曝光,將治理結果納入年度目標考核。要發動群眾廣泛參與存量垃圾治理,完善公眾監督舉報機制,主動接受新聞媒體監督,積極回應社會關切,促進農村存量生活垃圾的治理。

第五,建立農村生活垃圾減量化、資源化、無害化長效管理機制,實現農村生活垃圾治理有完善的設施設備、成熟的治理技術、穩定的環衛隊伍、充足的資金保障、科學的作業模式、高效的運營管理、有效的監管手段。管理方面,推行垃圾分類制度,訂立村規民約,積極宣傳環衛知識,引導村民養成良好的垃圾分類投放習慣,形成綠色低碳生產生活方式,從源頭減少垃圾產量;利用科技手段建立農村存量垃圾環境監測體系和風險評估體系,強化日常巡查和監管力度,嚴懲隨意堆放和偷倒垃圾的行為。設施方面,完善“戶分類、村收集、鄉(鎮)轉運、區(縣)處理”的生活垃圾處理體系,加強環衛基礎設施建設,統籌推進城鄉環衛一體化,鼓勵跨區域、跨部門合作,實現鄰近村鎮垃圾處理設施共建共享,不斷提高農村生活垃圾無害化處理率。人員方面,增加經費投入,加強基層隊伍能力建設,構建穩定、專業、高效的環衛作業隊伍,使人員由老齡化、低層次逐步向年輕化、高素質轉變。