移動網絡電臺在城市兒童家庭中的擴散研究

——以喜馬拉雅FM為例

呂書雅

(廣西藝術學院影視與傳媒學院,廣西 南寧 530022)

隨著“互聯網+廣播”的迅猛發展,網絡電臺異軍突起,喜馬拉雅FM等平臺憑借其強大的信息容量、豐富的節目內容、便捷的信息搜索、非線性的節目順序,受到了越來越多網民的青睞。廣播媒介有效避免了信息獲取對視覺器官的依賴,因此,視覺衰退、視覺占用、視覺保護等特殊的年齡群體和職業群體越來越傾向于選擇網絡電臺。據不完全統計,至今網絡電臺的相關成果已經近3000篇,研究視角也更加多元。

兒童作為特殊群體,正在成為移動網絡電臺的忠實受眾,他們被動接受家長“把關”的節目內容,伴隨主播的聲音入眠。據統計,在喜馬拉雅FM熱門節目排行榜中,以兒童為受眾的節目占比在20%~30%之間。但是,關于兒童使用網絡電臺的相關研究成果寥寥無幾。

移動網絡電臺APP下載量中,喜馬拉雅FM以年均48306萬次位居第一。喜馬拉雅是目前最大的音頻分享平臺。基于此,本文主要從創新擴散理論的視角來分析喜馬拉雅FM在城市家庭中的應用及原因,并對兒童家庭樣本進行問卷調查和深度訪談,試圖歸納規律并給出優化路徑。

一、理論基礎:創新擴散理論的應用與發展

(一)理論內容

創新擴散理論是由羅杰斯20世紀60年代提出的一個關于用過媒介勸服人們接受新觀念、新事物、新產品的理論,其重要結論之一是大眾媒介渠道和外地渠道較之于人際渠道和本地渠道的傳播,對于早期采用者比晚期采用者更有影響;二是傳播過程通常是S形曲線,即在開始采用時很慢,當其擴大至總人數一半時速度加快,而當其接近最大飽和點時又慢下來。

(二)移動網絡電臺的擴散特征分析

1.移動網絡電臺本身符合創新擴散理論S形曲線。通過圖1移動網絡電臺的增長率可以看出,其擴散過程基本符合S形曲線。以2014年為界,移動網絡電臺用戶情況發生極大變化,2014年,用戶達到高峰,2015年以后,用戶數量增速放緩(見圖1)。

圖1 2012—2020年中國移動電臺用戶規模趨勢

2.大眾傳播與人際傳播結合加快移動網絡電臺的擴散。大眾傳播與人際傳播的結合促進移動網絡電臺的擴散。大眾傳播和人際傳播的結合使得移動網絡電臺走入每一個家庭,并且在朋友、同學、家人間不斷擴散。用戶的傳授角色發生了很大的變化,傳授雙方可以時刻互換角色。兒童在進行收聽時,節目的內容和范圍都豐富起來,家長的節目可選擇性增多。

3.年齡和地域符合創新擴散理論特征。羅杰斯將采納者分為創新者、早起采用者、中期采用者、晚期采用者以及落后者這五類。移動網絡電臺部分采用者“80后”、“90后”的年輕人,他們沒有很多時間為孩子讀睡前故事,并且能夠熟練使用各種APP。除了年齡符合特征外,地域特征也符合創新擴散這一理論,城市青年比農村青年更容易接受新思想新事物,移動網絡電臺也是先在城市家庭中擴散,慢慢再影響到農村地區。

二、問題的提出

早在20世紀中葉,沃森就對當時深受人們喜愛的連環漫畫對兒童的影響,后又有施拉姆、萊爾和派克三位教授進行了電視對兒童影響的大型研究。如今,移動網絡電臺不斷向城市家庭擴散,網絡電臺問題主播和不當內容是否會對兒童的語言運用、知識體系建構等方面造成影響?

三、數據來源:基于89個樣本的調查

(一)調查方式及樣本構成

本次調查,采用了問卷調查與深度訪談相結合的調查方式。2018年12月—2019年1月期間,針對兒童家庭共發放調查問卷84份,回收有效問卷71份,深度訪談18人次(見表1)。

表1 樣本構成

(二)調查統計和概況

1.問卷調查統計。本次問卷調查樣本數量為71,男孩家庭33人,女孩家庭38人,城市家庭占82%。49%的兒童喜歡聽故事,44%的兒童聽讀兩種方式都喜歡,只喜歡讀故事的兒童占5.6%,都不喜歡的兒童僅占1.4%。多數家長選擇使用手機播放音頻,占比62%,有38%仍然喜歡親自為孩子讀故事,其中有46.4%認為“親自讀故事可以增進與孩子的感情”,33.8%的原因為“孩子要求我讀”,還有16.9%的原因為“不相信手機或網絡提供的內容”,少部分原因是“時間充裕,為了打發時間”。在“使用網絡電臺的原因”一題中,占比最大的是“網絡電臺的內容豐富,彌補自身知識局限”,占比52%,其次“自己發音不準確,擔心誤導孩子”和“網絡電臺主播的語調、聲音更能吸引孩子”這兩個原因占比49%,還有45%是“家長工作繁忙”,38%人選擇“省去購買紙質書本的煩惱”。在“聽讀故事的時段”方面,“在睡前聽讀故事”的占70.42%,“時間不固定”的占28.17%,“在睡醒之后聽讀故事”的占比1.41%。在“手機網絡電臺存在弊端”一題中,大部分家長認為“主播發音存在不準確情況”,以及“主播所講內容與教科書不統一的情況”,也有36%人認為“經常使用手機網絡電臺會疏遠親子關系”。

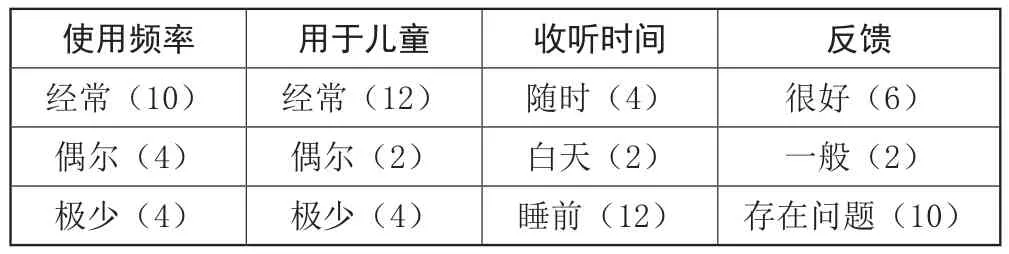

2.深度訪談概況。本次共訪談18個家庭,家長年齡集中在30~40歲之間,其中有14位家長給孩子使用過喜馬拉雅FM播放音頻,有12位家長表示大多數在睡前收聽,10位家長表示收聽過程中發現一些問題(見表2)。

表2 收聽網絡電臺的兒童及其家長情況統計(單位:人)

通過深度訪談可以看出,不少家長將網絡電臺用于兒童,并且網絡電臺對兒童有一定的影響。一部分家長表示,自從孩子收聽網絡電臺后,對學習產生了興趣;也有家長表示,網絡電臺的主播存在問題,收聽一段時間后,孩子的發音變得不準確;還有個別家長提出,網絡電臺所播的知識信息與教科書有所出入。

四、規律與反思:移動網絡電臺在城市家庭中的使用情況分析

通過調查和訪談,我們可以做出推測性結論,網絡電臺對孩子有一定正面的作用,但是,節目的質量對兒童的學習有一定的干預,在兒童學習過程中對其發音、知識體系構建等方面存在不同程度的影響。

(一)規律認識

1.網絡電臺主播的知識儲備情況影響兒童的知識體系建構。兒童時期是人類生命旅程中的關鍵時期。《聯合國兒童權利公約》第一條將“兒童”定義為年齡不大于18周歲的人[2]。本文的研究對象主要為學齡前期及初期(2.5~10歲)的兒童聽眾。在訪談中了解到,有些家長會為兒童選擇播放名著等欄目,兒童的知識面得以拓寬,但也有細心的家長發現,存在主播講述內容不完全正確的情況,甚至與教科書所講內容有所不同,導致兒童對知識的理解和掌握有障礙。網絡電臺的主播在傳遞信息時,很有可能會加入主觀態度。另外,網絡電臺的主播由于專業水平以及所處行業的不同,其知識儲備水準也參差不齊。

2.網絡電臺主播的語音面貌影響兒童的拼讀能力。網絡電臺主播的語音面貌影響兒童的拼讀能力,甚至會造成兒童的語音缺陷。有家長反映,由于晚上經常要加班,不得已使用移動網絡電臺為孩子播放睡前故事。細心的家長發現,一段時間后孩子的發音出現前后鼻音分不清楚等問題,家長暫停使用網絡電臺讀故事后,經過老師和家長雙方的共同努力,兒童的錯誤發音才得以糾正。筆者對喜馬拉雅FM平臺的部分兒童節目進行細致觀察發現,確實存在主播發音不準確的問題,其中一檔名著欄目中講述《西游記》,當主播講到“孫悟空”時,“孫”的發音卻是“song”。筆者繼續觀察其他欄目發現類似情況并不少見。

3.網絡電臺準入門檻較低,父母把關能力弱。網絡電臺的準入門檻低。1972年麥克盧漢就在其著作中提出,消費者consumer將會變成producer,未來學家阿爾文1980年在《第三次高潮》consumer和producer合稱為一個名詞:prosumer,預言生產者和消費者的身份角色開始模糊[3]。在新媒體時代,網絡電臺的主播可以自由傳播自己的“聲音”,而平臺對兒童節目缺少嚴密把關和審核。此外,為兒童代選節目的父母信息把關能力弱。每當一個新的大眾媒體技術在美國擴散時,它往往總是首先被兒童和青少年所接受[4]。目前隨著新媒體的發展,兒童與網絡的接觸已經十分普遍。如果父母沒有起到把關的作用,兒童所接觸到的網絡內容可能對其有負面影響。

(二)總結反思:優化移動網絡電臺在城市兒童家庭中擴散的路徑

1.建立兒童節目的準入制度。網絡電臺建立兒童節目的準入制度,對兒童節目的各方面進行審核。網絡電臺作為傳遞信息的媒介,應提高準入門檻,尤其是有關兒童的節目,更應該嚴格把控。在內容上,保證播出的節目健康向上,降低錯誤的發生率,拒絕杜撰歷史或曲解名著內容。在聲音上,對語音面貌不合格的主播進行培訓,達到標準后才允許入駐平臺。

2.建立合理的兒童節目評價制度。網絡電臺建立合理的兒童節目評價制度反饋機制,將專家推薦和收聽率結合起來。網絡平臺可成立針對兒童的專家小組,對兒童節目進行客觀評價,為不同年齡的兒童推薦相應的優選節目,父母在為兒童在選擇節目時不僅可以參考收聽率,還可以根據專家推薦進行選擇。另外,網絡電臺要制定相應反饋機制,每個板塊設置用戶反饋欄,還可以定期對用戶進行調查,提高服務質量。

3.建立兒童節目的退出機制。建立兒童節目的退出機制,對一些不合格的節目進行整改或淘汰。一個品牌在發展建設過程中要有相應的退出機制,否則其品牌建設就會出現問題。網絡電臺門檻較低,人員構成復雜,節目內容混雜,對于兒童節目來說,更要定期進行審核和監管。網絡電臺可對這類節目提供改進建議,若依然不合格,可制定淘汰規則。

4.兒童家長增強把關能力,提高媒介素養。兒童家長應提高自身把關能力,在挑選節目上要認真謹慎。在調查和訪談中了解到,存在不會進行節目把關的家長,并且幾乎沒有父母能做到將節目內容在播放給孩子之前徹頭徹尾檢查一遍。另外,父母要注意兒童的日常變化,在話語、態度、習慣等方面要多留意,發現問題要及時找到根源。

兒童家長要增加媒介知識,提高媒介素養。媒介在生活中的應用越來越明顯,媒介素養教育的重要性由此凸顯。我國應該重視媒介素養教育,網絡電臺可以開設媒介素養相關欄目,讓父母有更多機會接觸到媒介素養的課程。