為電腦選擇強力接口

趙飛樂 知行

USB接口

USB(Universal Serial Bus)總線協議是以英特爾為主導,與康柏、微軟、IBM等公司成立的USB-IF(通用接口業界聯合組織)于1995年共同制定的串行接口標準(圖1),目的是統一電腦以及其他設備的傳輸接口。

目前USB 3.0是高速USB接口的入門級標準,它早在2008年11月就被推出,不過普及速度并不快。由于USB 3.0又稱Super SpeedUSB,所以一些設備的USB 3.0接口旁邊有SS或Super Speed的標志。作為USB 2.0的升級方案,USB 3.0實現了傳輸速度的極大提升,最高理論傳輸速度從60MB/s (480Mbps)提升到了600MB/s(5Gbps),讓移動硬盤和閃存盤的高速傳輸變為了可能,間接將光驅從主流電腦配置中“驅逐”了。

一個容易被忽略的功能是USB 3.0實現了全雙工通訊。簡單來說,USB 2.0的閃存盤不可以一邊從電腦拷貝文件一邊把文件復制到電腦上,而USB 3.0則可以,這對于經常需要進行文件拷貝的用戶來說無疑是個福音。

USB 3.0的工作電流也100mA提升到了900mA,讓USB設備可以獲得更充足的供電,使用更方便。例如在使用USB 2.0接口的時候,大容量移動硬盤基本都要使用外接電源或者額外的取電USB接口才能滿足正常運轉所需的電力(圖2);而使用USB 3.0接口的移動硬盤大部分連接一個USB 3.0接口就可以在傳輸數據的同時獲得足夠的供電,僅有部分超大容量或3.5英寸硬盤的產品需要連接額外的電源。

最近逐漸流行的USB 3.1接口在其他參數不變的情況下,通過更高效的編碼系統將最高傳輸速度提升到了1GB/s(10Gbps),是更好的高速接口選擇。但其普及速度同樣很慢,最新主板上通常也只能提供一兩個相應接口及一個擴展針腳。

比較麻煩的是,USB-IF將USB 3.0標準進行了修改,將其統一到USB 3.1標準中,被稱為USB 3.1 Gent(第一代USB 3.1),或者叫Super Speed 5Gbps:而我們通常所說的USB 3.1則被稱為USB 3.1 Gent,或者叫Super Speed 10Gbps。這就是有些接口上SS5Gbps或SS 5以及SS 10Gbps或SS 10標志的由來。很多廠商也會用紅色、藍色和黑色接口將USB 3.1、3.0和2.0區別開來,很好識別,但這并非硬性規定,接口速度還是要根據廠商實際的標注和說明來確定。

我們再來認識一下USB的界面規范,也就是我們常說的接口式樣(圖3)。目前USB的接口有三種,分別稱為Type-A、Type-B、Type-C。比如我們最常見的大部分I7存盤、鍵鼠接口就是Type-A,看起來很大,分正反兩面;Type-B接口則常見于打印機、攝像機;而Type-C是目前正在大力推廣的接口式樣,不分正反面,怎么插都可以,并且將供電能力提升至100W(5V/20A),還具有防電磁干擾與射頻干擾的特性。

Mini與Micro USB接口是USB 2.0時期為滿足使用USB的特殊設備需求提出的一種小型化接口,在手機、平板電腦、移動硬盤等設備上都很常見。但隨著尺寸更小、效果更好的Type-C接口逐漸普及,Micro USB接口的退出就成了必然的事情。雖然還沒有強制規范要求所有相關設備必須換用USB Type-C接口,但筆者估計,未來除了老設備和極少數特定設備以外,我們應該是不會再見到這兩個接口了(圖4)。

此外USB Type-C的高供電能力還帶來了USB PD(Power Delivery)協議,PD協議可以讓USB接口以更寬泛的高低壓設置給設備快速充電。具體的技術和產品可以參考本刊第6期《充電萬金油教你挑選USB PD充電器》一文。

不過要注意的是,USB傳輸協議與USB接口規范不是同一個東西,并不是說Type-C一定會是USB 3.0/3.1。很多手機使用Type-C接口,但為了節約成本,數據傳輸能力實際上還是USB 2.0的標準。

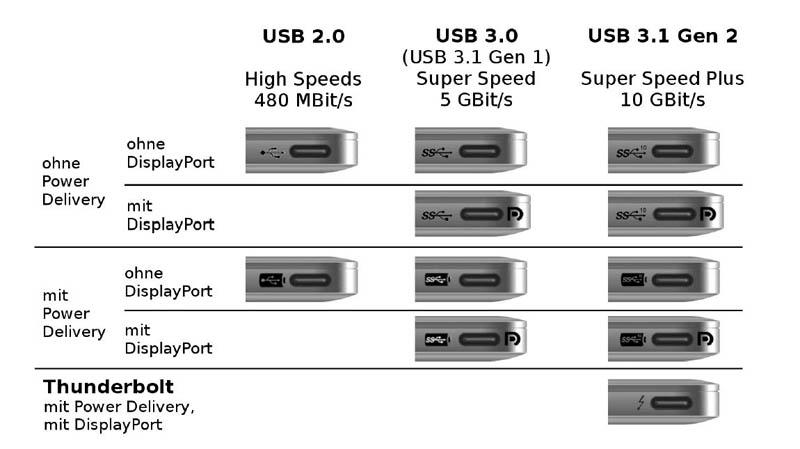

USB Type-C出色的設計,使其成為了很多其他傳輸技術的首選接口樣式,例如新型通用型接口雷電3(ThunderBolt 3)和剛剛推出的新型高速視頻傳輸技術VirtualLink等,并且能兼容DisplayPort(以下簡稱DP)等視頻傳輸技術(圖5)。

雷電3接口

英特爾雖然主導開發了USB協議,但USB向下兼容的設計讓其在更新換代上有很大的局限性,漫長的USB 2.0時代與3.0過渡階段就是個例子。愈發龐大的USB-IF也讓英特爾的話語權逐漸下降,于是它致力于獨立開發全新的通用接口來替代USB。經過幾次不成功的嘗試之后,英特爾在Light Peak技術的基礎上推出的雷電接口終于被市場接受。雖然宣稱支持雷電技術的廠商不少,具體產品卻很少跟進。這一方面是因為授權費與成本較貴,例如AMD平臺就幾乎沒有相應的產品;另一方面是因為USB的日益完善也讓其地位比較尷尬;此外其接口模式從mini DP變成USB Type-C,前后代幾乎完全不兼容的操作也“坑”了不少廠商和用戶。

雖然雷電3相比USB有一些缺點,但優點也非常突出。它可提供最高5GB/s(40Gbps)的傳輸速度,與USB接口統一后,很多設備還可以通用,能提供最高USB 3.1標準的速度。雷電3使用PCI-E與DisplayPort兩種協議,數據傳輸時使用PCI-E協議,進行視頻傳輸時使用DP協議,雷電3的接口針腳對兩種協議進行了獨立通道設計,可以同時使用。

目前采用雷電3的主板和電腦還不算太多,不過隨著Type-C接口及高速外設的普及,未來肯定會成為一種非常重要的高速接口。最近英特爾更表示會將雷電技術授權給USB 4版本,也許說明這兩個技術殊途共歸,最終會合并在一起。

其他

除了USB和雷電3這樣的通用型數據傳輸接口外,視頻、音樂傳輸也有一些高速接口設計,例如HDMI、DP、S/PDIF光纖接口等。其中視頻接口最近已經進行過介紹,而光纖接口的應用和設備則日漸衰落,所以這里就不贅述7o

還有一些比較少見但有可能成為未來主流標準的接口,如英偉達、Oculus、Valve、AMD和微軟支持的Virtual Link,可讓顯卡通過自帶的USB Type-C接口連接顯示器或VR設備,實現高速高分辨率視頻輸出的能力(圖6)。

最后要注意,由于USBType-C式樣只是一種外觀、電氣設計,除了接口之外,線材的內部設計也有區別,有的廠商為了省錢就把內部的一些高端數據傳輸與視頻接線取消,無法滿足所有連接需求。所以在購買線材的時候也一定要核對自己的應用需求,并優先購買支持7天無理由退換的產品,到手后馬上連接測試(圖7)。

典型產品

配置高速接口的不一定都是高端高價產品,一些主流價位的主板、電腦、外設也支持高速接口,是喜歡高速外設,同時資金并不充裕的用戶最佳的選擇。

技嘉2390 GAMING X

相對于其價位和功能,技rZ390 GAMING X的I/O接口配置并不算特別突出,但它使用了非常“實誠”的標注方式,最容易理解的USB 3.0、USB 3.1以及特別標準的色彩堪稱主板I/O接口標注的范例。相比使用Super Speed、SS5/10或者Gen1/2這樣偏“專業”的標注方式或者只能看說明書了解速度的主板,它對用戶顯然要“友好”得多。

芯片組:英特爾2390

高速接口:4×USB 3.0、USB 3.1 Type-A

板型:ATX

微星B450M MORTAR

芯片組:AMD 8450

高速接口:5×USB 3.0、2×USB 3.1(Type-A+Type-C)

板型:M-ATX

盡管在中端的B450芯片組主板中也屬于價格比較低廉的一款,但微星B450M MORTAR還是提供了高速的USB 3.1(Gent)接口。需要注意的是,這款產品的USB 3.0(3.1 Gent)和USB 3.1接口都是紅色的,但只有一組為更高速的USB 3.1標準。

華擎2370 Gaming-ITX/ac

芯片組:英特爾2370

高速接C7:6×USB 3.0、雷電3

板型:ITX

由于雷電3是英特爾主導的標準,所以在使用英特爾芯片組的中高端主板上更常見。作為一款面向小鋼炮用戶的主板,Z370 Gaming-ITX/ac提供7較多的USB 3.0和“超前”的雷電3接口,但也為此付出了一些代價,沒有專門的USB 3.1接口,且雷電3使用PCI-EX2通道,僅能提供20Gbps的極速。