探討手術室可誘發(fā)手術部位感染的因素和防治措施

李新梅

【摘 要】 目的:研究手術室可誘發(fā)手術部位感染的因素和防治措施。方法:回顧性分析我院于2018年1月~2019年2月期間接收的300例手術治療患者的臨床資料,詳細記錄并對比患者的誘發(fā)手術部位感染的主要因素,并探討控制手術部位感染的防治措施。結果:患者的年齡、手術時間、切口長度與合并癥為誘發(fā)手術部位感染的主要因素。結論:針對手術室誘發(fā)手術部位感染的因素,醫(yī)院需要加強手術室環(huán)境衛(wèi)生的控制,提高施術者的無菌操作意識與業(yè)務能力,同時提升護理人員的綜合素質,以此來控制手術部位發(fā)生感染,降低醫(yī)院感染現(xiàn)象。

【關鍵詞】 手術室;誘發(fā)手術部位感染因素;防治措施

【中圖分類號】R826.3

【文獻標志碼】B

【文章編號】1005-0019(2019)18-249-02

手術部位感染(SSI)在外科手術中是較為常見的并發(fā)癥之一,會對患者的手術效果造成影響,并且會延長住院時間,增加患者的痛苦與經(jīng)濟壓力,若是情況嚴重還會導致患者出現(xiàn)感染性休克并發(fā)癥,威脅到患者的生命安全[1]。因此醫(yī)院需要找到有效措施來防治手術室誘發(fā)手術感染因素確保患者的治療效果。基于此,本文將對手術室可誘發(fā)手術部位感染的因素展開分析,內容如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入我院于2018年1月~2019年2月期間接收的300例手術治療患者的臨床資料,其中男性患者182例,女性患者118例,年齡20~78歲,平均年齡(42.36±4.12)歲;手術室類型:160例普通手術室、140例嚴格無菌潔凈手術室;手術類型:72例骨科手術、60例胃腸外科手術、31例肝膽外科手術、52例婦產(chǎn)科手術、58例泌尿外科手術、27例其他手術。

1.2 方法

詳細記錄所有患者的年齡、性別、手術室類型、手術時長、切口長度以及合并癥等,對比每項因素影響手術部位感染的差別情況。

1.3 觀察指標

依據(jù)《醫(yī)院感染診斷標準》分析并對比手術部位感染的主要因素。

1.4 統(tǒng)計學方法

數(shù)據(jù)納入SPSS22.0軟件分析,計數(shù)資料用(%)表示,卡方檢驗,將單因素可用變量通過Logistic回歸方程分析,P<0.05有統(tǒng)計學意義。

2 結果

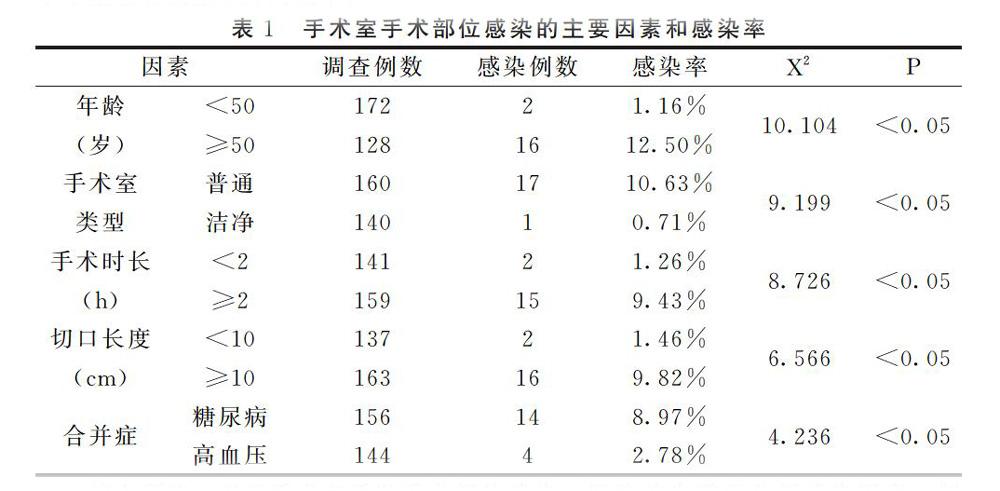

300例患者中共發(fā)生感染18例,感染率為6.00%,其中年齡高于50歲、普通手術室、手術時間≥2h、切口長度超過10cm及糖尿病患者感染率均高于其他因素類型(P<0.05)。詳情數(shù)據(jù)見表1。3 討論

本次研究通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計與回歸性分析顯示出手術室中不可變影響因素為患者的年齡和合并癥,因此該因素討論價值意義較小,其中手術室類型、手術時長、切口長度為SSI的主要影響因素[2]。手術室類型的分區(qū)管理需要對空氣質量嚴格把控,在分區(qū)管理中詳細劃分手術功能區(qū)域,分為限制區(qū)與非限制區(qū),限制區(qū)僅可施術者進入,非限制區(qū)則可允許有關人員參觀手術,同時手術室類需要減少非操作人員的走動,降低對手術操作與環(huán)境的影響[3];從手術室環(huán)境能夠看出普通手術室的感染率高于嚴格無菌潔凈手術室,主要是由于嚴格無菌潔凈手術室對于消毒、準入以及手術服的穿著有嚴格的要求,因此對于普通手術室需要相關人員嚴格執(zhí)行消毒滅菌制度,定時對手術室采用紫外線、空氣凈化儀進行消毒處理,待消毒達到相關標準后方可進行手術,同時對于手術室實習生的參觀數(shù)量進行控制[4]。手術時間與切口長度上主要與施術者的技術水平有密切官謝,若是使手術切口暴露在空氣中必然會使的感染率上升,因此外科手術醫(yī)師需要主動學習相關知識,不斷提高自身的理論知識與技術操作能力,在手術中盡可能的減少手術切口暴露時間,并選取適宜的切口。此外,醫(yī)院需要重視到手術室相關物品與器械的消毒管理,嚴格規(guī)范消毒滅菌的相關流程,避免接觸到感染物質,以此來降低手術室患者發(fā)生SSI的概率。

綜上所述,對于手術室誘發(fā)手術部位感染,醫(yī)院首先需要分析感染因素,制定相應的防控對策,確保手術治療的有效性與安全性。

參考文獻

[1] 手術室綜合護理干預策略對手術部位感染控制的效果評價[J]. 中華醫(yī)院感染學雜志, 2017, 27(7):1670-1672.

[2] 趙紅霞. 神經(jīng)外科手術部位感染手術室相關因素分析及對策[J]. 中國藥物與臨床, 2017, 17(7):1088-1089.

[3] 尹玉琴, 李宗蓮. 手術室預防手術部位切口感染的護理干預對策及效果研究[J]. 實用臨床護理學電子雜志, 2018, 3(9):184-189.

[4] 甘泳江, 陸蕓蕓. 空氣潔凈技術與手術部位感染預防的研究進展[J]. 中國醫(yī)院建筑與裝備, 2018, 19(2):98-101.