我院116例疑似顱內動脈瘤影像診斷的3D-CTA和3D-DSA回顧性分析

龐嫣瓊 趙洪增

摘要 目的 通過我院收治的116例疑似顱內動脈瘤的影像診斷的回顧性分析,推測3D-CTA及3D-DSA在該項診斷中分別具有的優劣勢,以期今后在該項診斷當中,臨床醫師可根據綜合實情選擇對患者來講“性價比”更高的,更合適的方案。

方法 對2017.01-2018.06至我院就診的116例疑似顱內動脈瘤的患者病例進行匯總和統計,并分別從顱內動脈瘤的檢出率和瘤體分布情況、瘤體最大徑和瘤頸測量值、瘤頸部區域顯示清晰度這幾方面進行回顧性分析總結。

結果 在顱內動脈瘤的檢出率和瘤體的最大徑測量值方面,3D-CTA和3D-DSA無明顯統計學差異(P>0.05);3D-CTA對瘤頸的測量值大于3D-DSA,差異有統計學意義(P<0.05);3D-DSA在瘤頸部區域顯示清晰度方面優于3D-CTA,差異有統計學意義(P<0.05)。

結論 3D-CTA和3D-DSA檢查在顱內動脈瘤檢出率上具有一定的一致性,3D-CTA目前也可被首先選擇作為疑似顱內動脈瘤的檢查方法。當需要面對解剖結構復雜的顱內動脈瘤,對其瘤頸的進一步探查,建議仍應采用3D-DSA檢查作為最佳檢查手法。

關鍵詞 顱內動脈瘤;3D-CTA;3D-DSA

由于顱內動脈瘤這一疾病的存在具有多發、常見和隱匿性,并且常常在發現罹患該病時,患者及家屬就要不得不面對未來極大可能會出現高致殘或高致死的事實。也就是在這樣的背景下,人們迎難而上,伴隨著科技進步的步伐,不僅僅是檢查設備的種類在不斷更新,而且每種設備和每種檢查手段也在不斷逐步升級,就目前而言,針對腦動脈瘤的影像檢查方法有CT、CTA、MRI、MRA、HR-MRI、HR-MRA、DSA等。但是因為設備的不同,檢查方式及原理的不同,必然會有各自的優勢和弊端。本研究就是通過收集、歸納院區內所收治的116例疑似顱內動脈瘤患者的3D-CTA和3D-DSA兩項檢查的影像資料,并把所有影像資料進行整理,分析,以檢測到的顱內動脈瘤的檢出及分布情況、瘤體的最大徑、瘤頸部區域的顯示清晰度等相關參數作為切入點,對兩種不同的檢查方式進行多角度、深層次的回顧性對比和剖析。

1 一般資料與方法

1.1 臨床資料

收集2017年1月至2018年6月所收治的疑似顱內動脈瘤患者共計116名,所參與的患者當中女性為51名,男性65名;平均年齡為58.59歲。入組的患者滿足以下條件:第一,保證每位患者均是在本人知情且自愿或者是患者家屬知情和同意的;第二,入組的每位實驗對象均能保證在2天之內完善CTA檢查以及在3天之內完善DSA檢查的實驗任務;第三,所有參與的患者均不存在不能完成兩種檢查的情況(無相關禁忌癥、過敏等情況),所有患者入院時均已完善HUNT-HESS分級;最后,顱內動脈瘤的納入標準:或經介入或經手術對癥治療后明確診斷;或在行3D-CTA及(或)3D-DSA檢查時影像資料清晰明了,確診無疑。

1.2 檢查方法及圖像的處理分析的介紹

1.2.1 3D-CTA:采用GE寶石能譜CT,及GE AW4.5工作站。掃描參數:管電壓120kV,管電流300mA,螺距0.984:1,掃描層厚0.625mm,掃描速度0.4s/周。掃描范圍從顱頂至顱底下5cm,先行顱腦平掃,然后用高壓注射器經肘正中靜脈團注非離子型對比劑50ml~60ml(碘海醇350mg/ml),注射完后注入生理鹽水20ml,然后注射速率:4~5ml/s,重建間隔0.625mm,所得數據傳AW4.5工作站,由計算機多層面重建技術制得3D-CTA圖像。

1.2.2 3D-DSA:選用美國GE公司大型DSA機,根據Seldinger法穿刺股動脈,用5F造影導管行頸內動脈及椎動脈造影,并將所得圖像經DSA三維工作站后期影像處理后制得3D圖像。

1.2.3 動脈瘤的瘤體最大徑的測量

在容積重建圖像(VR)上取相同角度對動脈瘤的最大徑及瘤頸進行測量,以3D-DSA的測量值為標準,比較3D-CTA與3D-DSA在瘤體最大徑及瘤頸測量上的差異。具體測量方法:同一瘤體在CTA、DSA圖像取同一角度進行測量。

1.2.4 圖像的處理及分析

本次課題研究當中的圖像評定方法為:分別將放射科醫師及神經外科醫師各1名劃入為1組,以此方式共分為2組,兩組醫務人員同時對3D-CTA、3D-DSA獲取到的影像資料進行獨立判讀,以判斷這些被檢查的人員是否存在顱內動脈瘤,對于存在有瘤體的,他們不僅需要對瘤體的具體個數和大小、形態及分布、具體的瘤頸數值進行估算,也還需聯合現代計算機重建技術,進一步判斷顱內動脈瘤的瘤頸與載瘤動脈以及周邊穿支血管的顯示情況;這些都是本研究能否進一步準確評估對于顱內動脈瘤的檢查,兩種不同檢查方式能在靈敏度、特異度及清晰度上有什么區別的基石。

1.3 統計學方法

本次課題研究過程中采用的是統計學spss19.0軟件對相關數據進行統計和分析。其中計數資料以率(%)表示,采用t檢驗比較3D-CTA、3D-DSA測量值的差異,采用χ2檢驗比較CTA、DSA的準確性,對動脈瘤瘤頸與載瘤動脈及周圍穿支血管顯示程度的判定采用秩和檢驗。以上統計學方法,校驗水準α=0.05,P>0.05差異無統計學意義。

結 果

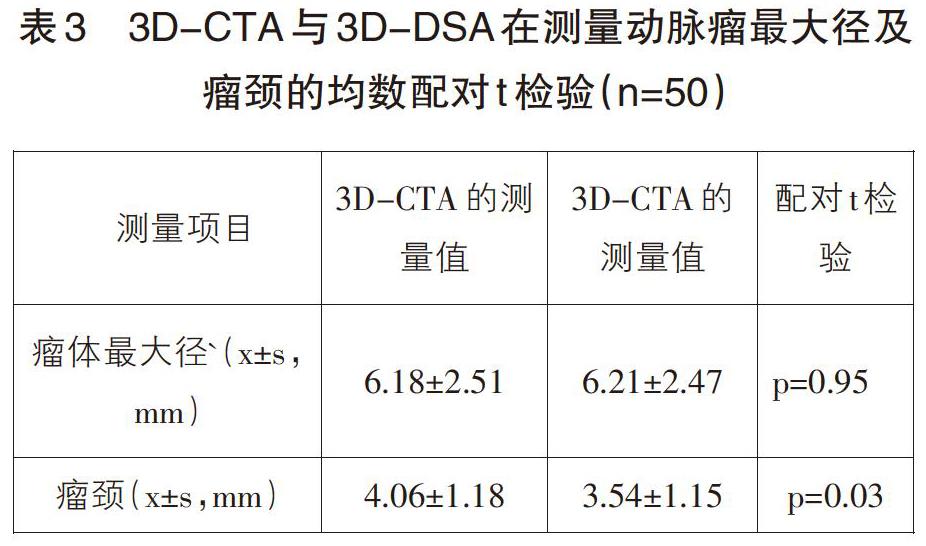

本研究有關兩項檢查對有關顱內動脈瘤的位置及個數分布情況如表1所示;對瘤體的檢出率相關的具體研究結果情況可見表2;在測量動脈瘤最大徑及瘤頸的均數研究情況見表3;對動脈瘤頸與載瘤動脈及其周圍穿支血管顯示清晰度的對比情況見表4。

本課題納入病人數目共116例,其中SAH病例共計105例,其中10例合并腦內血腫、陰性例數20例,其余85例病人共檢出動脈瘤數目共計116個動脈瘤。本次研究當中,特把3D-DSA所檢出的動脈瘤的數目作為參照標準,其中使用3D-CTA作為檢查方式時,檢測出的動脈瘤數目共計為111個,這當中出現假陰性和假陽性的數目分別為3個和2個。

兩種檢查方法的敏感度比較χ2值為3.27,P值>0.05。可以看出在動脈瘤的檢出率方面3D-CTA與3D-DSA無明顯統計學差異。

經兩種方法測得數據的配對t檢驗可以看出,在動脈瘤最大徑測量方面,P值為0.95>0.05,其差異無統計學意義;在動脈瘤頸的測量上,P值為0.03<0.05,差異有統計學意義,說明3D-CTA對瘤頸的測量值要大于3D-DSA。

-:表示顯示不清;+:表示顯示尚清晰;++:表示顯示清晰。3D-CTA組與3D-DSA組清晰度比較Z值為-2.889,對應的P值<0.05,差異有統計學意義。說明3D-DSA組對瘤頸與載瘤動脈關系及穿支血管顯示方面的情況要優于3D-CTA組。

討論

1.經由這次的回顧性歸納分析,可以看出當采用3D-DSA和3D-CTA兩種不同檢查方式時,檢查方式不同,其對顱內動脈瘤的診斷效能和瘤體分布的展現也不同:以兩種不同檢查方式對所收治的疑似顱內動脈瘤的患者進行雙重篩查,發現在納入本研究的所有116例患者中,可確診SAH患者共計105例,其中可確診患有顱內動脈瘤的患者共計85人次,最后確診檢出動脈瘤共計116個。對于兩種檢查方式所得數據進行統計分析,得到的卡方值為3.27,P>0.05,提示二者的檢查方式雖然不同,但是它們在總體顱內動脈瘤的檢出率方面無明顯差異。對于檢測中出現的假陰性的情況,目前考慮以下幾種原因是產生偏差的源頭:一方面是因為瘤體本身的生長可能和人體自身血管解剖部位及結構有關;另一方面可能是瘤體近距離生長在設備檢測和圖像構建時會受很大干擾的骨組織附近;最后一方面可能就是由于人體的血液分布、血管壁壓力、血流動力學等因素干擾,造成血管處生長的動脈瘤的檢出情況弱于其他血管處動脈瘤的檢出,甚至可能直接檢測不出。

2.經由這次的回顧性歸納分析,可以看出當采用3D-DSA和3D-CTA兩種不同檢查方式時,檢查方式不同,其對于動脈瘤瘤頸的展現,瘤對于瘤頸與載瘤動脈關系及穿支血管方面的展現分別為:

兩種檢查所得動脈瘤頸的最大徑([x] ±s,mm)為6.18±2.51mm(3D-CTA)、6.21±2.47mm(3D-DSA),所得動脈瘤頸的測量值([x] ±s,mm)為4.06±1.18mm(3D-CTA)、3.54±1.15mm(3D-DSA),經統計學分析,在瘤頸的最大徑的測量上p值大于0.05,而在動脈瘤瘤頸的測量上,經統計學分析,所得P值小于0.05,提示二者在最大徑的測量上無明顯差異;而在瘤頸測量這一方面的差異卻是具有統計學意義的,這當中3D-CTA測瘤頸的能力要稍弱于3D-DSA。分析出現這種結果的可能原因為兩方面:第一方面可能是由于采用設備不同,造就了由于不同機器所產生的不可抗拒的部分容積效應,進一步又促成了重建項目時的數據偏差;第二方面可能是由于給予造影劑的方式差異性,造就了病灶處的造影劑濃度差異,從而進一步導致最終所得的影像資料間有偏差。

3.經由這次的回顧性歸納分析,可以看出當采用3D-DSA和3D-CTA兩種不同檢查方式時,檢查方式不同,其所獲得的瘤頸部區域影像資料的清晰度的展現情況如下:

相比CTA,DSA檢查所獲得的影像資料均在尚清晰和清晰之間,未發現模糊圖像,而CTA除此之外,尚有6例圖像顯示模糊;經相關統計學分析顯示,Z=-2.889,P=0.004,表明二者在瘤頸部區域顯示清晰度上具有明顯的統計學差異,在顯示動脈瘤瘤頸與載瘤動脈關系及其周圍的穿支血管方面3D-DSA是要優于3D-CTA的。考慮出現以上差異的原因在于:(1)骨組織對圖像重建的干擾;(2)機器不可回避的局限,如:自身分辨率及容積效應;(3)給予造影劑時的方式及所帶來的延遲時間等的干擾。

小結

基于此次回顧性的收集、歸納、整理病例,經統計分析,可以看出,在顱內動脈瘤的檢出效能上以及瘤體最大頸的展現上3D-CTA和3D-DSA兩種檢查的差異不大,其檢出率和測量值方面具有一定的一致性,二者間并沒有明顯統計學差異(P>0.05),3D-CTA目前也可被首先選擇作為疑似顱內動脈瘤的檢查方法;但是在瘤頸的測量方面以及瘤頸部區域影像資料清晰度方面(尤其是有關于瘤體自身及其與周圍組織間關系的顯影),二者差異明顯,提示在需要面對解剖結構復雜的顱內動脈瘤,在需要對瘤頸有進一步精準的測量和探查時,3D-CTA仍需要3D-DSA檢查進行配合、輔助才能對疾病有更加準確的明確和診斷,而且也建議仍把3D-DSA檢查作為最佳的首選檢查方式。