從元宵節傳承談非遺視覺轉譯探索

◎徐寶娟

(南京藝術學院 江蘇 南京 210013)

每個歷史時期的民族民俗文化,都有時代和歷史的烙印。從視覺轉譯角度,撥開歷史煙云,探索現代非遺如何科學發展、合理揚棄,具有一定的美學和市場價值。

非遺的視覺轉譯,是指通過視覺設計手法,將非遺內容、內涵,以視覺藝術的形式進行再設計、再現,將非遺從傳統框架中提煉出來,保持其精髓,同時加入時代元素。

一、元宵節非遺詩章

“東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。”①元宵節最初是為“祭祀”“禮佛”“拜神”“祈福避禍”而設立。唐代時,“元宵節”這一說法被正式確立。宋代元宵燈火更為興盛。

中國文化史是中國人民的勞動史,也是娛樂史與飲食生活史。中國傳統非遺可大體分為兩部分:娛樂非遺與飲食生活非遺。中國傳統非遺在現代傳承和發展中面臨諸多機遇與挑戰,我們要讓傳統非遺既保持其味道與精髓又融合現代發展,得到更好的繼承發揚,發揮更深遠影響,實現傳統非遺的現代轉譯,煥發新的生機。

部分觀點認為,非物質文化遺產應像古時一樣,保持原生態,順應歷史,順應人們生活和市場需要,任由其自然發展。傳統非遺在現代,可以順其自然的發展嗎?回答是否定的。

(一)元宵節的古今變遷

在中國傳統節日里,元宵節是最特別的。《水滸傳》第一百一十回,且說宋江營內浪子燕青,自與樂和商議:“如今東京點放花燈火戲,慶賞豐年,今上天子,與民同樂。我兩個更換些衣服,潛地入城,看了便回。”只見有人說道:“你們看燈,也帶挈我則個!”燕青看見,卻是黑旋風李逵……兩個手廝挽著,正投桑家瓦來。來到瓦子前,聽的勾欄內鑼響,李逵定要入去,燕青只得和他挨在人叢里,聽的上面說平話,正說三國志,說到關云長刮骨療毒……②

《水滸傳》所講北宋末年事,桑家瓦、瓦舍也稱瓦肆,是文化娛樂集散市場。因此,我們可以知道聽書(平話、小說、講史)、花燈、煙火等瓦肆勾欄中的表演在宋代已非常成熟。“燈山上彩,金碧相射,錦繡交輝”③,北宋燈山的制作營造,鬼斧神工,菩薩燈的手指能搖動,還能注出五道水流;北宋東京汴梁元宵節,“華燈寶炬,月色花光,霏霧融融,動燭遠近”④,燈火流光,火樹銀花,花光漫天;“今上天子,與民同樂”,北宋元宵節假期五日,“萬姓皆在露臺下觀看,樂人時引萬姓山呼”⑤,皇帝與黎民一同觀燈。

如今,元宵節、評書、花燈、煙火,是保存并流傳下來的民間民俗活動。仙居花燈(浙江)、秦淮燈彩(南京)被分別收入浙江省、江蘇省非物質文化遺產名錄。與古時相比,如今城市里不允許燃放煙花,元宵節街頭像評書、擊丸、雜技魔術等演藝活動也沒有了;正月十五群眾去寺廟進香,但寺廟張燈的習俗早已從元宵節舞臺上消失;街市坊巷,家家戶戶也不再制作花燈,對花燈的制作技藝早已陌生。如今的元宵燈會,各地也有政府引導、企業贊助,但民間參與度不高;機器化流水線生產的地攤花燈缺乏創意,燈彩的內涵和規模難回昔時盛況。如順其自然發展,燈會藝術水平和規模可能會繼續縮水[1]。

(二)宋代元宵節活動的情形

元宵節活動在宋代非常豐富,“鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。”元宵節由官府布設搭建燈山的傳統自隋唐一直延續到明清。官府在重要地段搭建高聳如山的彩架、山棚或燈山,因形似鰲形,因而也稱“鰲山燈棚”。

元宵節另一重要參與者是寺院。關于元宵節的起源,有“漢明帝取印度習俗,每年正月十五禮佛拜舍利,以弘佛法”之說。相國寺是北宋汴梁著名寺院,亦是元宵節張燈的一個重要場所,相國寺回廊懸掛詩牌燈,燈上木牌雕刻詩句,如“火樹銀花合,星橋鐵鎖開”,寺內安放佛牙,布設水燈,通宵達旦,其他寺院,也都“奏樂燃燈”。古時元宵燈會,群眾參與度極高,千門萬戶張燈結彩,街市坊巷各色花燈光影陸離,各出奇新,熱鬧倍增,“萬街千巷,盡皆繁盛浩鬧”。

(三)元宵節消逝的內容

元宵節古有游觀活動,各路民間舞隊表演,盛況空前,熱鬧非凡。早在元宵未至的“預賞”期間,舞隊上街表演活動就已經開始。“多是女童,先舞于街市”“其多至百十隊”,這當中有表演曲藝歌唱的,有戴著面具表演滑稽逗樂的,有表演異域歌舞的胡女隊,以及各色各樣的民間文藝演出團隊。明代上元節,正月十五,奇花、巧線、盒子、火人之類煙花爆竹在宮中接連燃放,節日期間,精美奇巧的花燈處處張掛,奇艷異常。各地多種娛樂活動紛紛上演,從《明憲宗元宵行樂圖》中可見其歡快情景。

元宵節延綿至今,相對其他非遺,其保存和傳承情況較好,并且其盛況及節俗演變也在諸多文學作品中有所體現。但隨著時間的推移,元宵節的文化內容逐漸消逝,傳統文化出現被稀釋、淡化、遺忘的危機[2]。

二、非遺傳承遭遇挑戰

中國傳統非遺可大體分為兩部分,娛樂性非遺:如宮廷織造、宮廷制造、曲藝、器樂、歌唱、戲曲、雜耍、民間舞、民間美術等;飲食生活非遺:如傳統制藥、烹飪、民間手工藝、民俗儀式、宗教儀式、民間體育、民間建筑技藝、印刷技藝等。歷史上娛樂方式變化及戰亂動蕩,致使非遺傳承遭遇危機。

宋代商業興盛,新興的富裕市民階層壯大,由娛樂消遣的需求誕生了文化娛樂集散市場——瓦市,又稱瓦舍、瓦肆。南宋《夢粱錄》中謂其“來時瓦合,去時瓦解”,瓦肆觀眾動輒便有數萬人之多,其中各色演出,說唱舞弄,雜耍,傀儡戲、雜劇……異彩紛呈。近代以來,由于戰亂及外國文化的涌入,曲藝、戲曲等享樂、娛樂方式被迫淡出人民群眾的日常生活,即便保留下來,很多也面目不全。電影《一代宗師》中,宮家小姐要從投靠日本人的師兄身上拿回“宮家的東西”,為此宮家武術被迫失傳,“宮家六十四手是一座高山,不應該就這樣煙消云散了”“武學千年,煙消云散的事兒,我們見的還少嗎?”

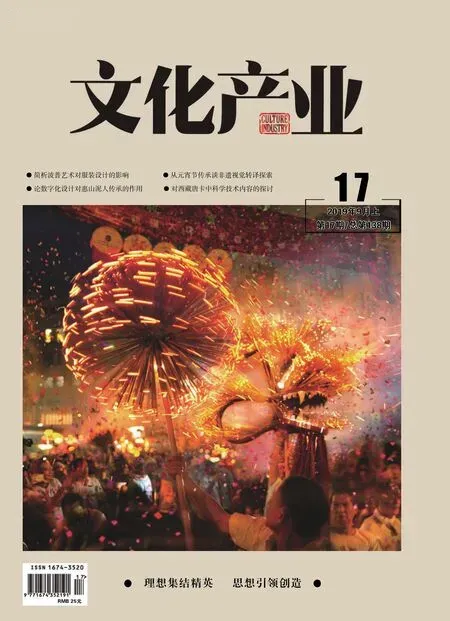

圖1 秦淮燈會一隅

圖2 書籍設計《秦淮燈會》

“叫果子”是充滿生活氣息的藝術形式,也是元宵節期間瓦舍中常見的表演形式,雖然如今的民間人士和曲藝藝術家也會在表演時再現舊時的吆喝,但比起當年氣韻,已然失色許多。遙遠宋朝曾經的吟歌叫賣,只是殘存了零星余響[3]。

三、關于非遺的視覺轉譯方式探究

現代意義上的元宵節,與古文獻記錄中的元宵節已今非昔比。節日非遺,隨流風飛逝,歲月千載,似乎成為一個遙遠的文化符號。非遺承載著人們對生活的美好夙愿,凝結人們對于內心歡樂的趨求,非遺所體現的精神,一直徜徉徘徊在人們的血液里。

燈會仍在,傳統扎燈的手藝卻慢慢蛻化消失,印著贊助商大字的彩燈充斥在節日的街道。燈彩技藝在非遺政策的保護下,得以以記錄性的方式留存,但此僅僅是呆板的留存和資料整理,不是有影響力的傳播和感染。節日元素同質化嚴重,與傳統文化越走越遠。其他入選非遺的節日的核心民俗活動也在減少,無論何種節日,主流活動已演變成商業促銷,文藝細胞盡喪。在此種態勢下,延續經典,打造民族、民俗特色非遺文化元素,將其融入社會生活,很有必要。

(一)傳統非遺轉譯的必要性

宋代元宵節,有專門的演出場地。御街自燈山至宣德樓百余丈間,豎起兩個數十丈高的竹竿,裝飾的五顏六色,竿上懸掛長串的紙質百戲人物,迎風飄舞,宛若飛仙,場內搭設樂棚,有宮廷和左右禁軍的藝人奏樂表演。

如今元宵節,人們還是喜歡觀看演出,端坐家中觀賞電視節目,元宵節出門看現場演出的習俗,早已在歷史長河中迫于戰火消失不見。在嚴設“男女之大防”的時代,元宵節女性縱行游賞,無須避諱,異性之間相約暗許,充滿浪漫氣息。

非遺保護,既是保護現有遺存,也是追溯歷史精髓,更是發掘外延潛力[4]。

非遺視覺轉譯的目的是提高傳統文化的傳播效率,釋放經典美學元素,增強民族美學的審美教化力。經典流傳,順從時代,引導人們去了解非遺,利用新形式、新媒介,讓非遺深入大眾視野,有益于豐富非遺技藝傳承的手段,激發人們學習了解非遺的興致。

精髓不變,形式轉譯。元宵燈會,秦淮燈彩(圖1),玉壺光轉,游龍飛舞,講求一個流光溢彩的意趣。對秦淮燈會的非遺視覺轉譯探索,不同于燈會攝影圖集,而是將元宵燈會總體化作一盞燈,化燈會為書籍,模擬華燈的影影綽綽、光彩綽約,仿佛將元宵節的燈霎時都捧在手上(圖2)。社會娛樂資源與文化內涵進行重新組合配置,將元宵燈會的影響擴大的更深更廣。

圖3 秦淮燈會(b門慢速長曝光攝影)

圖4 依據秦淮燈會“夜”“光”元素設計的書籍《光彩集》

(二)融入生活的非遺視覺轉譯

圖5 洪氏眼科醫生給患者診治

圖6 洪氏眼科醫生給患者診治的插畫視覺轉譯

對非遺視覺轉譯方向的探索,可將目光投向日常生活。將高高在上或落滿塵土的非遺翻出來,提取元素,鍛造新視覺意象。查閱非遺名錄,可見非遺本就源自生活,千百年的勞作孕育出燦爛的非遺文化,滋養了社會文化習俗。因此,應當利用科學態度、藝術手段,彰顯非遺在歷史長河中的秀蔚氣象。

轉譯,是延續非遺在生活中的角色,寄托了人們內心的祈望和對美好生活的追求。以對“夜”和“光”的想象(圖3),將秦淮燈會匯聚成冊,不同于傳統閱讀,以星軌的曲線編纂文字,呈現美好祈愿(圖4)。若問秦淮元宵燈會如何,便可從冊中窺得一斑。

再如洪氏眼科非遺,新聞報道、報紙廣告,皆屬于洪氏眼科非遺的宣揚手段(圖5),但也可以從視覺轉譯角度,重新演繹中醫藥學非遺視覺,令其煥發生機,貼合時代和新興消費群體的喜好,對經典元素、企業形象、傳統技藝內容進行現代圖形圖像轉譯(圖6)。

(三)非遺現代轉譯的視覺化方式

非遺的內涵是博大的,可讀、可用、可視、可聽,是取之不盡用之不竭的文化源泉,值得一再地探索一切可運用的元素進行再創作、再設計。

圖7 金陵刻經視覺衍生產品(一)

圖8 金陵刻經視覺衍生產品(二)

從非遺,到生活;從非遺技藝、非遺民俗,到視覺再現;從中國樣式,到中國方式,提煉元素進行藝術再設計,實現非遺的視覺轉譯。以非遺金陵刻經為例,擴大刻經技藝的影響,發掘刻經之美,將非遺藝術通過創意設計轉譯成可融入社會生活的實用器物,從多角度入手闡釋刻經技藝,如反映刻經元素的文創產品(圖7-8)。

四、結語

非遺面臨的形勢,無論是流傳、發揚,還是經濟效益,都不容樂觀,還面臨后繼無人的窘境。所以,僅僅依靠政府扶持是不夠的。以元宵節為例,其受重視程度、流傳情況可謂無能出其右,但其文化內涵流失的情況依舊顯著,民眾僅以觀眾、消費者角色參與其中。元宵節,家家戶戶并不張燈,扎燈藝人也在減少,人才培養乏力,能工巧匠成為往事傳說。

我們可以在專業學校設置燈彩專業,節日期間號召群眾參與學習扎燈活動,將制燈、售燈發展成日常消費。專業人才培養和業余培訓活動可同時開展,這需要藝術家從多角度挖掘非遺的現代轉譯方式。要讓非遺的美好不僅僅停留在作坊和特定節日,應以多種視覺形式將非遺元素廣泛鋪開,如書籍、多媒體、文創產品、紀念品、快閃店等等,慢慢地營造出濃厚的民族文化氛圍。

要依托政府引導、企業出資、設計師獻智,打造三位一體的產、學、研非遺產業鏈,引導非遺文化健康發展、良性循環發展。

【注釋】

①辛棄疾《青玉案·元夕》。

②《水滸全傳·第一百十回》。

③④⑤孟元老《東京夢華錄》。