合作與沖突:北洋時期湖北農業改良中的官紳互動

王 麗

(中南財經政法大學 經濟史研究中心,湖北 武漢 430073)

北洋時期的中國,軍閥混戰,局勢動蕩,民不聊生,加之外國資本滲透帶來的深遠影響,底層社會呈現出政治、經濟、文化的結構性裂縫[1]。國家權力孱弱的向下延伸,傳統地方力量在時代變革的沖擊下逐漸分化、瓦解。時代變遷的浪潮下,鄉村社會權力結構在失序中重構,為了在鄉間爭得一席之地,為了生存和利益,官員與士紳或合作、勾結,或碰撞、沖突,演繹出底層鄉村空間中權力制衡的生動故事。官紳互動深遠地影響著鄉村的發展,在農業改良(1)前承晚清以來的成果,北洋政府從中央到地方逐步完善了農政機構和相關法律法規,建立了相當數量的農會和農校,為農業改良提供了試驗場所。湖北地方政府也作出了一定努力,包括美棉的推廣、改良茶產和蠶桑、發展林業、病蟲害防治、倡導建立農會、發展農校以及農田水利事業等。中則表現為從宏觀倡導到微觀落實的由簡到繁。簡,在于看似單純的政策性指導;繁,則在于政策下沉過程中多方利益糾葛下的地方實踐。

作為廣大鄉村的縮影,北洋時期的湖北鄉村呈現出土地分配不均的特征,大量農田集中在少數人手中。據1919年農商部對湖北省土地占有情況調查統計資料,全省農戶中占有土地在10畝以下的占40%,若以30畝以下計,則為68%[2]21。黃陂縣靜安鄉,人口不及7%的地主、富農,占有45.28%的耕地,而占人口93%的農民,只占耕地的54.72%[3]22。這種現狀加劇了地方權力的分化,賦予了鄉村中士紳階層更多的話語權。作為士紳活躍的地區之一,官紳之間的互動博弈決定性地影響著地方場域下湖北鄉村的政治、經濟生活,從而反映出國家與鄉村社會的互動關系。

20世紀初,傳統的國家秩序逐步瓦解,新政權向底層延伸的過程中沖擊了傳統鄉村權力結構。杜贊奇以權力的文化網絡為視角,指出了20世紀初國家權力向華北底層延伸的過程,提出了底層治理中的保護型經紀人和贏利型經紀人[3]。彭慕蘭從社會、經濟和生態變遷等角度剖析了近代“黃運”地區社會經濟變遷的原因,生動描繪了社會變遷等外部沖擊下的新網絡和舊的傳統權力網絡之間的融合和抵抗[4]。王先明分析了國家與鄉紳間的權力糾葛以及時代變革下的“權紳化”歷史走向[5]。李細珠[6]與楊鵬程[7]以長沙搶米風潮為視角考察了官、紳、民之間的關系。在此基礎上,以農業現代化進程為背景的研究卻并不充分。彭著解讀了黃運南部的強大村落和鄉村精英為了阻止鄉村權力結構變革對新棉種推廣進行的抵制[5]。蔣國宏梳理了民國時期農業科技改良中的士紳作用,認為個別士紳發揮過積極作用,但由于士紳的城居和劣化使農業科技改良缺乏必要的資金、人力資源和穩定的社會環境,使動員和組織實施改良的重任別無選擇地落到了各級政府及其官員的身上[8]。本文力圖摒棄固有的表達模式和敘事邏輯,將北洋時期的農業現代化進程演繹成底層改良實踐中的官紳互動。通過剖析官紳行為動機捕捉雙方的合作、沖突與勾結,揭示官紳互動對農業改良乃至鄉村政治經濟生活的影響和作用,探討新舊底層治理網絡的融合與碰撞,以期為當前中國的農業發展及鄉村治理提供有益的歷史借鑒。

一、合作:官方權力下移與士紳滲透

(一)由控制力不足帶來的官方權力下移

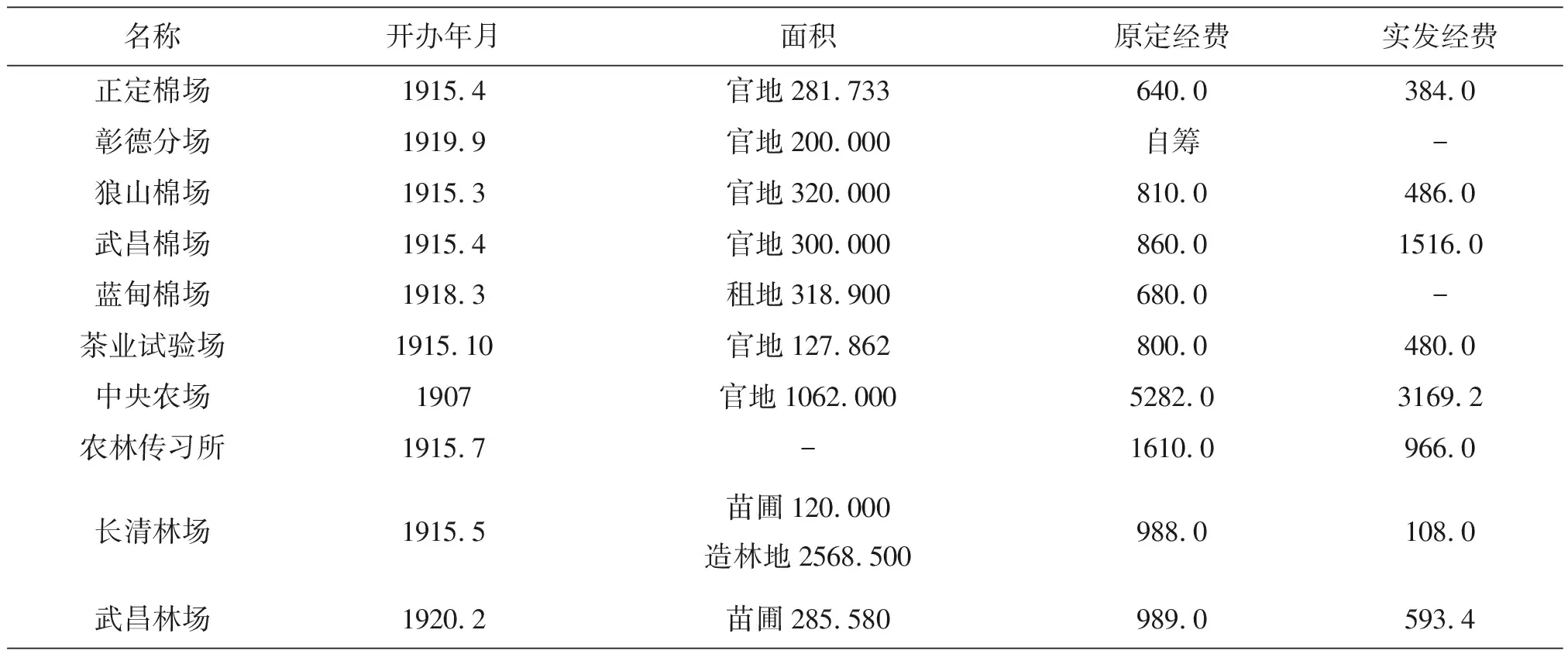

國家構建和底層自治的矛盾構成了20世紀初期中國鄉村治理的特色。首先,保甲制、警察制更迭興廢,腐敗滋生,國家動蕩,社會底層亂象叢生,政府無力控制,許多基層事務實為自治。例如,棗陽縣的試驗場和公會因“百匪陷城、公私掃地”而停辦,“農會幸賴前會計員陳印川偕其子復光駐會,勉為支持”。其他各市鄉農會,因兵匪擾攘、款項無著,多有名無實。官方只能寄希望于地方勢力,催“農界紳界各要人籌集的款規復縣會”[9]。其次,軍閥政治下的湖北地區財政虧空嚴重(2)辛亥革命后,軍人執政,黎元洪、段祺瑞、段芝貴與王占元等先后出任湖北都督,大肆擴軍備戰,全省常年軍費支出達400~1000萬元左右,約占全省財政收入的60%~90%,1923年高達94%。為了彌補財政虧空,北洋政府先后在湖北發行地方公債和金庫券500萬元有余,強行提取各大銀行資金達4600萬元。由于過度發行官票,官錢局難逃倒閉的命運。[10]34。地方政府甚至不惜以鴉片為其牟利的手段。1922年,督軍蕭耀南利用禁煙的幌子收取禁煙罰金充為軍費。農民視此罰金為“窩捐”“窩稅”,不久所有土地廣泛種植起鴉片來[11]39,給全省的經濟生活造成了極大混亂。政府財政疲敝至此,更無力支持農業改良。農林司直屬的試驗場實發經費不足原定經費的60%(如表1所示)。總之,國家政局動蕩,新的基礎政治體系尚未完善和穩定,舊的治理體制已經推翻,鄉村治理呈現出“內卷化”(杜贊奇)的特征。

表1 農林司試驗各場經費面積一覽表 單位:畝、元

資料來源:《秘書處為抄送農林司試驗各場所經費面積一曾一表致礦政司函》,第二歷史檔案館,北洋政府檔案:農商部,第648~649頁,http://www.shac.net.cn:8081/shac/res/layouts/imageDetail.jsp?id=2776.

在湖北農業改良的具體實踐中,政府對地方控制力缺失導致農業改良的推廣落實步履維艱。蕭耀南感慨:改良事業實為“官署一紙空文之布告,即說得農林事業,收利如何宏大,見效如何迅速,而誨之諄諄,聽者藐藐無益也”[12]。例如,省長公署訓令各縣購領農桑試驗場培養的桑苗,然而多縣知事將此令“視為具文”,“以致蠶桑事業未能發達”[13]。又如,為響應湖北省議會專職議員田古泉(名作硯,荊州人)[14]763的提議,湖北省政府訓令各縣實行林業振興單行條例,在原有實業款目下酌撥經費,或召集紳董設法籌備。然而各縣只有一紙空文,多次催促不見落實[15]。此外,由于政府影響力有限,農會的建立止步于省、縣,鄉農會遲遲難以推廣[16]。不僅農會,其他改良機構或推廣項目也更多停留在城市、試驗的基礎上,并沒有下沉至鄉村。

那么,怎樣才能有效應對地方場域下的政府控制力缺失?1905年,沈家本(刑部侍郎)主張“參以各國地方自治之制,于地方設立鄉社,凡地方當興當革之事,一切任民自為,而官為之監督。仿日本府縣議會之法,任民間公舉有威望者,為社中董事,以輔地方官之所不及”[6]148。士紳在鄉間的影響力和財力恰好彌補了官方控制力和經費的缺失。因此,在農業改良中,政府積極“邀請”地方士紳的加入。1912年9月24日公布的《農會暫行章程》中規定,“市鄉農會經費由該會會員分擔”[17]109。農會會員資格為有農業之學識和農業之經驗者,或為有耕地、牧場、原野等土地經營農業者。此外,“凡熱心資助農會經費,贊襄農會事業者,得為名譽會員”[17]108。

針對農會未普及的問題,湖北省農會會員認為,應“由省公署撥給經費,縣農會則責成縣知事限期成立,鄉農會則暫以團防為區域……擴張其會長及辦事員司以富有農學知識及熱心公益者充當之”[16]。可見,地方農會體系的成立,不僅依賴于地方政府的代表縣知事,而且需仰仗于地方精英的加入。政府權力下移,通過授權農會會長的方式尋求地方精英的參與和支持。權力下移不僅體現在農會,還體現在林業公會、地方苗圃等農業改良機構的建立上。《林業公會規則》第一條規定,“凡鄉村居民為保護現有森林、恢復荒廢林野,或欲育苗造林者得設立林業公會”。第四條規定,“公會置會長一人以殷實紳董或村長充之”[18]。又如,《擬定縣苗圃規則》第十五條規定,公職人員“當極力勸導鄉民或公私團體,依法仿辦鄉村苗圃,以資推廣”[19]。官方允許并鼓勵鄉民和私人團體創辦鄉村苗圃,將農業改良事業放權給地方士紳,借助其影響力傳達頂層意志。地方士紳則可通過政府賦予的新機會,滲透到農業改良的進程中,鞏固權力、牟取利益。

(二)士紳滲透

20世紀初,中國鄉村基礎權力結構變動,直接受控于國家權力的保甲制解體,警察制興起,縣以下的區、鄉建制均被視為自治團體,士紳被推向了權力重構的中心[5]151,454。同時,科舉制度的廢除和新學制的興起改變了傳統地方士紳與國家權力的聯系渠道。傳統士紳失去了鄉村統治的合法性地位,而官方恰可為士紳在現代化進程中提供某種合法性。伴隨著政府基礎政治的失控與放權,士紳獲得了尋求更廣闊的政治、經濟權力生活的可能性。在農業改良中則反映為積極響應政府的號召,參與并主導了改良的進程。

例如,在以改良農田水利為宗旨的湖北水利研究會上,與會者68人中有34人為地方士紳,多達半數[20]。監利縣新溝嘴的紳民范春芳等人主動申請組織鄉農會[21]。江陵縣龍南鄉農會的成立亦是由“該地紳首陳輝廷、楊連三等尊章組設……選定富有農業學識經驗之劉紳承烈為會長”[22]。“麻城縣紳袁香波(和)□□二君,竭力提倡林業,發起林業公會于縣城,并約各鄉農家組織公會于各鄉村。現在該縣以設立三十余處,并創辦林場五處,共植樹八萬株”[23]。又如,麻城縣徐家區茂林林業公會的成立,“系本區及八里畈公民朱丙青、詹云渠等組織召集二十股,租就徐家區白泉山詹氏明哲公祖荒山一段”[24]106。1918年,麻城縣南鄉朱家區的士紳朱延鼎等人,租買鄰近的徐家區山地,“先后二十余起……約二千畝以上”,從1918年開始從事育苗的工作,1919年到1921年3年間移植山地成活的樹木不下70萬株,隨后該紳等依照林業公會章程組織徐家區東、徐家區東南林業公會兩所,“公舉富有林學知識朱紳延昇及其族人朱志澄等分充兩處會長,其保護管理章程異常周密……此外又由該紳及林學專家袁香波與務雅卿等,在閔集地方設定苗圃一所約十余畝”[25]。諸如此類,不勝枚舉。

(三)官紳在合作中的地位及模式

在農業改良中,政府是發起者,控制著政策環境。早在1912年9月24日,農林部便公布了《農會暫行章程》,規定“農會以圖農事之改良發達為主旨”。同年11月5日,又公布《全國農會聯合會章程》,規定“全國農會聯合會以謀全國農業改良發達,令各省農界代表周知全國農業情形,交換各地農業知識為主旨”[26]5-12,31-32。以此為改良起步,隨后北洋政府從美棉推廣、林業推廣、水利建設以及農業機構的建立等多方面作出了直接的行政指導。此外,地方政府控制著改良機構的信息和物資交流。1921年,響應場長姚業駿的請求,省長公署令勸導各縣知事“于植樹節前酌提公款赴場”購買農桑試驗場培養的桑苗,并分發各鄉[13];襄陽第二農事試驗場代理廠長賀澗清曾通過實業廳,向各省地方請求良種[27]。甚至農民只有依附于政府機構才能獲得改良棉種[28]。時人有感,“振興實業,民之力不如紳,紳之力不如官。蓋民紳之力,只及于一家一鄉,而不及長官之力之范圍大。知事之力可及于一邑,省長之力普及于全省,而督軍之力較省長尤大”[12]。

武昌南鄉“楊紳開甲、鉆緒等”,考察武昌南鄉花園寺、魏家莊、豹子山、紙坊、上恩里等處土質適應種植果樹及松叢桐桑等樹,想先在豹子山魏家莊、花園寺、紙坊、上恩里及其各附近試種。“布種伊始,最忌宵小盜伐,以及牲畜踐踏”,向官廳求助之后,省長公署令縣知事印發嚴禁盜伐踐踏布告,以示官方的認可和保護態度[29]。官方對士紳私有經營的認可和保護推動了權力下移,并使得士紳滲透的合法性地位得到確立。

地方士紳通過與官方合作,參與了農業改良事務啟動階段的主持建設,實踐過程中的日常管理,并且提供了經費物資和影響力支持,全面地滲透到了改良的具體進程中。這種滲透是深入的,諸多改良事務皆需“商同縣紳”[30]。反映了官方力量與士紳為代表的地方社會在農業改良中的互動關系,即官方放權、士紳滲透。

官紳的合作模式由此可見:官方提供制度、政策環境,地方士紳發揮主觀實踐能動性;官方為士紳階層提供合法性地位和保護,士紳階層則提供經費物資和影響力支持。這種合作模式代表了官方和地方士紳內在需求的實踐與表達。

二、沖突:鄉村控制權的爭奪

農業改良事業的推廣步履維艱,農會和試驗場的建立也并非一帆風順。官方試圖利用地方士紳的力量推進農業改良,其內在訴求卻是控制鄉村,構建新的鄉村治理網絡。這就必然威脅到地方士紳的生存地位,引起士紳階層的反抗,也正是因此才會出現鄉村政制變革中“保甲—自治—保甲”的詭論式表象[31]。官方、士紳內在需求的差異導致了一系列沖突。

(一)官紳之間的權威沖突

從官方的角度來看,發展農業改良事業,一方面是為了順應時代的發展和維持政權穩定,在“時局”推動下實現農業現代化;另一方面,官方努力發展各種改良機構,企圖通過這些基層實踐機構的權力分配重構鄉村權力。然而,政府的努力并沒有形成有效的、足以取代傳統士紳地位的社會力量。在農業改良中表現為官紳治理意見沖突下官方的無奈。大冶鄉下,鮮有植桑的人,該地方知事“極力提倡,酌撥公款,向湖北農桑試驗場,購買幾萬棵桑苗,發給民間栽種”,卻依然鮮有成效,只因為“有些不開通的士紳,不以此舉為然,說是大冶的土壤,不宜栽桑”[32]。官方企圖發展農業,而士紳則自視為鄉村主人,挑戰權威。再如,蘄水縣郭壽廷“于民國七年八年十年迭次具擬組織林業公會呈請書……備案均以不合程序,指令照部頒林業公會規則及組織辦法妥慎再擬”。然而,該紳無視政令,我行我素,致使實業廳發出如此質問:“何以至今未據遵照前令改擬呈請附赍報廳?”[33]

從士紳角度來看,官方首先為其提供政治權力的合法性。然而,在官方介入到地方社會的紛爭中,特別是資源爭奪時,各方均希冀得到政府庇護從而獲得競爭優勢。未被保護者的權威受到威脅,官方勢力左右了原本鄉村社會的權力分配格局,從而激化了官紳之間的緊張關系。陽新縣農校與中學場地之爭便是一例:

北洋時期,在政府的倡導下,興起了建立農校的浪潮(3)1913年,在北洋政府教育部公布的《實業學校令》中規定,甲種實業學校實行完全的普通實業教育,乙種實業學校實行簡易的普通實業教育。。1916年,全省的甲種農業學校只有1所,學生僅117人;乙種農業學校17所,學生797人[34]。1919年,甲種農校的數量就已達到了56所,乙種農校的數量更是高達269所[35]。陽新縣私立乙種農校就是在此基礎上成立的,原校址位于萬壽宮,因為地畝狹小沒有試驗場,該校校長李紹伯商同城、士、紳、學各界,呈請縣知事更定文廟為校址,并已“興工修葺〔繕〕完備,開課月余”。“突有籌辦中學之周志恕在縣組織私立中學,揚言在省各機關方面宏大,遂而鼓吹同志掣準立案”,強迫乙種農校遷移校址。農校校長李紹伯與私立中學的周志恕的文廟之爭,農校申請在前卻被迫遷移,只因為該校校長是由江西遷居于此地的,而“中校一班概屬老籍團體,關系大有強弱之分。以主逐客,以眾欺寡”[36]。兩校相爭,“在省各機關方面宏大”者取得競爭優勢。可見,在地方場域下,官紳關系微妙,官方的認可影響著地方的鄉村權力結構。

(二)官紳之間的經濟沖突

糟糕的財政狀況和利益導向的內在驅動,導致政府更重視工商業,于農業則出現“實踐與表達之間的背離”。反映到農業改良事業中則表現為法律法規不斷完善,行動上卻滯后、不積極,經費極缺,由上至下層層壓榨。“吾鄂教育經費,每年竟在四十萬元,而農業經費,尤最小數也。此最小數不堪說出,說出覺得很不高興的……無亦要索經費的人太多,無力顧及此的緣故。”[37]在經費無著的情況下,寄希望于地方士紳的經費支持,當不能如愿時便指責士紳眼光淺薄,不支持改良事業,“若吾鄂士紳,協力籌錢辦法,條呈當道,輔助進行……然吾鄂士紳,眼光不遠,魄力不雄,團體不實”[37]。

作為出資人和實踐者,地方士紳的考量則更加實際,或著眼于自身利益,或著眼于鄉村實際。1923年8月,蘄水縣地方公款枯竭,“以實業費為最,如省農林試驗場攤解費每月不過五十串,竟積欠二千余串。知事因被提款員逼促,隔手挪移勸業所經費三百六十余串,以事敷衍”。各界寄希望于士紳,然而“各區士紳眛于先富后教之義,究由地方長官漠視人民生計,致實業款項缺乏以至于此也”[38]。

(三)官紳對鄉村資源的爭奪

在涉及資源權力分配的問題時,地方勢力表現出其影響力,或無視政令,政策傳達多次,卻不執行;或相互勾結,企圖在資源分配中分一杯羹。而政府基于其軍閥政治的內在斂財需求,希冀在改良過程中獲得更多的利益,引發了政府與地方士紳對資源的爭奪。

1919年,第一棉業試驗場場長張天樞控告荊州營產局,該案源于界址糾紛,“江陵縣葉知事會同羅局長、前任董場長議定界址,以試驗場請撥之營產八十畝,現議以該地中間小路為界,路東之地歸試驗場經理,路西之地仍歸營產保管”。原議定的界址由于雙方均不肯讓步而遲遲不得落實。劃歸試驗場的路東地畝由營產局租給曹姓、葉姓民人和農林團,劃歸營產局的路西地畝亦由試驗場占為植樹節紀念森林。

第一棉業試驗場場長張天樞控告荊州營產局不及時歸還租地,路東劃歸試驗場的地被農林團和曹姓葉姓佃農占用近20畝,本可以紀念林30畝地與農林團和曹姓葉姓佃農交換,但營產局卻不同意,路東之地仍由曹姓葉姓佃農耕種,拒不退換,而路西之地“強令屬場全數退交農林團租領并不割分給換曹佃葉佃占種之地,似有偏袒。竊農林團退出路東之地,不過十六畝,路西之地約近三十畝,既云交換退讓,何得有次利益不均之辦法”。營產局則揭露,試驗場只占地8畝,“八畝之外均是民人墾熟,每畝墾費二十余串,該場分文未給,緣此民人連年不愿退”,又迫于權勢而敢怒不敢言。營產局先后歸還83畝9分7厘1毫,“惟該場前后所領之地未繳押租”。督軍公署訓令,“路東之地全數歸試驗場管理,路西之地全數歸營產局保管”。然而,雙方皆不肯讓步,沖突難以化解,“事隔歷年之久,該局(營產局)何不依議照撥,不知是何用意”。“界址不合,地點大小,墾費無出,各有爭執。”以及由此引發的農林團竊取紀念森林案、承租地畝糾葛等都是基于對資源的爭奪(4)湖北省公產清理處:《荊州農林試驗場呈報移交軍產情況》(1916年),湖北省檔案館,檔號LS20-7-1973。。

三、官紳勾結——被“忽視”的水利建設

湖北自古水患旱災頻繁,農田水利建設歷來是湖北的大計。晚清張之洞調任湖廣總督之初,適逢大水潰堤。為此,他在大舉興辦洋務新政的同時,十分重視水利興廢,屢屢嚴飭有堤各州縣加筑堤防,不準稍有疏惰或僥幸之心。張之洞督鄂期間僅有的幾次省內巡視中,就有兩次是為實地查勘水利險工而成行[39]117。然而,北洋時期,政府更加關注能帶來及時效益的商業發展,在農業改良中則順應國際市場,關注美棉推廣,茶業、林業發展,或是農會、試驗場等農業改良機構的建立,對真正觸及民生疾苦的農田水利建設事業卻“不大在意”。

北洋時期,“連年戰爭,農田水利失修,水旱災害頻繁。據《農聲》農政特別輯,鄭作勵撰《中國災荒問題》一文記載,1914—1936年,湖北省有13年發生水災(其中6年水旱災并發),有2年大旱”[2]20。水旱災害嚴重危害了湖北農業發展,“1916年,襄河上游山洪暴發,下游王家營口提防沖垮,夾沙侵入鐘、京、天、應以下10余縣,使許多良田變為不毛沙丘”[11]。1924年勸導各縣興修水利的官文中稱,“鄂省上年大水為害,災區甚廣,而其中亦有因旱成災者數縣”[40]。

在如此嚴峻的局勢前,湖北水利建設卻極不樂觀。水利官員多為牟私利者,水利局如同虛設。“吾鄂水利分局經費為數頗巨。前者王占元督鄂時,貪蝕局款……名為水利局,實則局內只有局長一人。……夏仲膺(即夏壽康)長鄂,即將局款退歸公家……安插私人。”水利局亂象叢生,直到劉浩春繼任夏壽康之位督鄂,“委任屈春波氏為局長,局員聞教夏氏時代減少……對于堤防事宜,聞亦略有考察……急則為鄂民籌劃提防之水利,次則為鄂民籌劃塘堰之水利”[41]。

于全局而言,農田水利建設是利國利民之大計,是符合集體理性的策略選擇。政府是有心倡導的,也曾因災蠲緩災歉地畝銀米[42],屢次督促地方興辦水利公會[43]。民眾亦寄希望于官方負起責任,主持水利事業。“漢川堤工代表喻旭東提議,因為各縣堤工無人負責,只有一班劣紳,窟穴齊總,堤費照舊交納,而水患反連年增大。建議各縣設立水利分局,由局長全權負責全縣堤工事務”[44]。希望水利分局的成立可以實踐其宗旨“鞏固全縣堤防,永彌水患”[44]。建立堤埦工程,建閘疏河。

于地方官員而言,將資源用于籌辦農田水利建設意味著要放棄部分工商業利益,機會成本大,且不能立見成效,再加上底層政權更迭頻繁,再多的投入只能是為他人做嫁衣。官員失去了積極倡導的動力,行動上表現為拖延不重視,任由劣紳盤踞。湖北全省水利局,原來附設有一個堤工研究會,這個會由本省候補人員、辦過堤工的和各縣熟悉堤工的士紳每年定期召開,或研究防御水災方法,或討論某處堤工如何建筑、如何防堵,以及種種鞏固堤埦的事情。但“近兩年來,(水利局)屈局長因時局不平靜,財政又困難,恐議決的事情,徒托空言,是以履擬舉辦,旋又中止”。水利事業依賴官方無望,最終是華洋義振會湖北分會于1925年聯合各縣士紳籌商防災堤工大會。然而還是不得官方的重視,“前承允派代表,迭次函請,迄今尚未見到”[45]。

在利益導向的官紳互動中,勾結牟利成為地方官員和士紳的理性行為選擇。政府不重視,使得農田水利建設成為地方勢力任意瓜分的蛋糕,被地方官員和士紳所覬覦。“王家營堤埦關系天門、潛江、沔陽、漢川、鐘祥等十一縣[人民]的生命財產。本歲張道尹履春督辦筑堤事,耗款百余萬元。” 部分基層官員和士紳從水利建設中窺得利益,“鐘祥知事丁建池承辦其間,私囊肥飽,其他堤工人員及地方士紳從中漁利,不計其數”[45]。最終形成了水利建設中官紳勾結謀求暴利的常態。

四、基于底層治理的官紳互動分析

自古皇權不下縣,舊有的中國鄉村治理網絡(5)杜贊奇所述“權力的文化網絡”,由鄉村社會中國多種組織體系以及塑造權力運作的各種規范構成,包括在宗族、市場等方面形成的等級組織或巢狀組織類型。(杜贊奇著,王福明譯:《文化、權力與國家:1900—1942年的華北農村》,江蘇人民出版社2006年版。)彭慕蘭用新、舊市場網絡、政治網絡和經濟網絡分析黃運地區的發展,但未對新、舊網絡作明確定義。(彭慕蘭,馬俊亞譯:《腹地的構建:華北內地的國家、社會和經濟(1853—1937)》,社會科學文獻出版社2005年版。)本文所用“鄉村治理網絡”或“底層治理網絡”重點強調鄉村治理的運作體系,包括影響鄉村治理的政治、經濟、文化的外部性因素。舊的治理網絡簡化于“權力的文化網絡”,突出傳統的士紳或地方力量治理;新的治理網絡類似于彭慕蘭所用“政治網絡”,突出政治治理的特性。呈現出以地方士紳或宗族力量為中心的自治形態。20世紀初的中國處在巨大的變革之中,這場變革深入到國家政治、經濟、文化的各個領域,同樣滲透到廣大鄉村,形成了并不完善的鄉村治理新網絡。這種新網絡由兩種形式引起,首先是政治領域的,由上至下的新政權延伸,包括警察制的產生和農業改良在內的,由頂層推動的現代化構想中產生的新生力量;其次是經濟、文化領域的,由外至內的新思潮的沖擊和其他外部性影響,使得一部分士紳離開鄉村,一部分地方精英試圖改造鄉村。正如時人所評,“中國現在是一個軍、官、紳三位一體合作”[46]的國家。這些新變化沖擊著固化的鄉村權力結構,對傳統的底層治理網絡提出了挑戰。然而新網絡尚未完善,舊網絡根基深厚,鄉村發展在新舊底層治理網絡的融合和碰撞中艱難前行。

北洋時期,湖北農業改良中的官紳合作與沖突反映出的正是新、舊底層治理網絡的融合與碰撞。北洋政府從中央到地方為農業改良提供了相關的法律法規保障和鼓勵方案,建立了相應的改良機構。但新的治理網絡尚未完善,政府有心無力的內政狀況也無法提供更多的經濟支持,政府對鄉村的控制力缺失,使得改良政策無法順利下沉到鄉間,一系列改革實踐依然只能寄希望于舊有的底層治理網絡。士紳作為傳統鄉村治理網絡的中心,是溝通和連接社會與國家的關節點,不疏通利用這個關節,任何權力的真正實施都將困難重重。近代“大變革”中的士紳屢次被推到風口浪尖,作為底層自治和官方力量滲透的一大障礙被置于人人喊打的境地。傳統士紳權力的合理性、合法性受到質疑。通過合作,士紳獲得官方授權的鄉間合法性統治地位融入基層新政權機構中。但是爭奪鄉村控制權的內在訴求是不可調和的,新舊網絡的碰撞最終表現為官紳之間的沖突。

此外,農業改良之于頂層設計的實踐意義遠遠大于改良本身,政策下沉過程中各方利益的滲透增加了改良的附加意義和代價:一方面,政府不得不利用地方士紳的經濟支持和影響力支持,使其成為農業改良的推廣和實踐者;另一方面,政府也試圖在改良和政策下沉過程中獲得更多的地方控制權,完善新的底層治理網絡,這樣勢必引起傳統治理網絡的反抗。正如彭慕蘭所言,強大的村落和鄉村精英抵制農業改良,甚至阻止當地自己的都市精英進行可以改變鄉村權力結構的變革[4]導言15。

五、結語

北洋時期,湖北地方場域下的官紳互動決定性地影響了湖北鄉村的底層治理網絡,地方士紳也在農業改良中起到了重要作用。但是底層治理中的地區化差異是明顯的,斷不可一概而論。湖北是士紳活動活躍的地區之一,所以存在官紳之間權力博弈的均衡點,而對于并不“強大的村落”,則更容易受外部影響,融入時代變遷的歷史進程中,例如彭著中黃運北部松散的社區極易被外來者滲透[4]導言15。

這并不是說“強大的村落”會完全抵觸改良甚至影響鄉村經濟發展。相反,憑借其舊有的底層治理網絡,“強大的村落”在鄉村發展中起到了積極的保護作用。具體表現在鄉規民約對生態資源的維護。以民國時期湖北的森林保護為例,由于各地森林遭受嚴重的破壞,局部地區出現缺材短薪的局面。在此背景下,當地居民為了保護森林,集約公議,刊碑示禁,往往與當時的林業法規并行不悖。例如,1914年,通山縣三界鄉三堡村,盜伐林木現象嚴重,立《楓櫟永禁》以垂后世。又如,1918年,南漳縣七里山林場謝家埡子,因為當時盜伐林木,公議立《禁山碑》一幢[47]192。此類案例還有很多,不一一贅述。

此外,士紳并非傳統底層治理中的唯一關鍵樞紐,農業改良中也不乏以宗族形式主持建設的地方改良機關。例如,1926年,麻城縣三羅堡區同族的村民黃仲模、黃永松、黃壽清、黃炳卿、黃麗庵、黃道鉞、黃大斌等人,協議組織黃姓林業公會,租就本族百川公祖產馬鞍山荒山……請黃大洪就近照護外,又于同年4月,在實業局局長金殿元任內呈請轉詳備案,并呈準前知縣吳壯準予張示保護[24]106。又如,各族《族譜》,對保護森林莫不訂有“戒律”,世代賡續,信守不渝。1916年,何立陽偷本族公山(龜山)的櫧樹,轉賣被發覺后到祖堂罰跪,承認錯誤,追回原物。1928年,何立喜偷砍龜山的樹,被族長知道,押送保衛團關押3天,并罰修祖墳[47]193。

進入20世紀后的中國,社會底層動蕩不安,從頂層力量推動,到地方實踐,再到底層民眾,官、紳、民之間基于鄉村權、利爭奪的合作與沖突,新舊底層治理網絡的融合與碰撞,影響著整個社會或王朝的前進方向。北洋政府的統治最終破滅了,但是官與紳、中央與地方、國家與民眾,各方力量博弈制衡,在之后的國民政府時期依然發揮著作用,并深刻影響著近現代中國的歷史進程。正確利用并處理農業現代化中各方利益和力量,講求公平、公正、合理,以此為基礎推動改革,獲得利益平衡,才能沖破新舊權力網絡的禁錮,帶來實質性的農業發展進步。