影響重精社區管理的因素分析

李善友

(山東省濟南市歷城區精神衛生防治中心 山東 濟南 250112)

重性精神病是一種以出現嚴重思維障礙、行為異常,存在幻想、妄想為臨床癥狀的精神性疾病。重性精神病患者不能進行正常的社會生活,在發病時會出現失去行為控制力和自制力,對公共安全和他人生命安全帶來一定的威脅,造成社會不穩因素加重。長期受該病困擾,極可能導致患者喪失社會生活能力,影響患者及其家庭的生活質量,造成經濟和精神負擔,甚至影響社會安定。國家十分重視重性精神病的監管工作,2011年頒布《國家基本公共衛生服務規范(2011年版)》(以下簡稱 《國家規范》),對基層醫療衛生機構提出要求,要求其應做好重性精神病的健康管理服務工作[1]。本文主要對影響重性精神病社區管理的因素進行分析。

1.資料與方法

1.1 調查對象

2017 年9-11月,我防治中心考察人員調查了山東省濟南市下屬農村地區7家基層醫療衛生機構管理的480例重性精神病患者健康管理情況,并且使用調查提綱方式與45例基層公共衛生人員和2015— 2017年參與了國家省級示范社區衛生中心創建評審的公共衛生檢查專家 5例進行深入訪談。

1.2 調查內容

收集整理480例重性精神病患者的病例及健康管理情況記錄表,查看患者一般資料,依據《國家規范》相關內容經重性精神病患者進行危險評級,一共6個等級,0級表示病情穩定,1~2級表示病情基本穩定,3~5級表示病情不穩定。通過訪談了解并逐一記錄重精社區管理過程中出現的問題。

1.3 統計學方法

2.結果

2.1 重性精神病患者一般資料

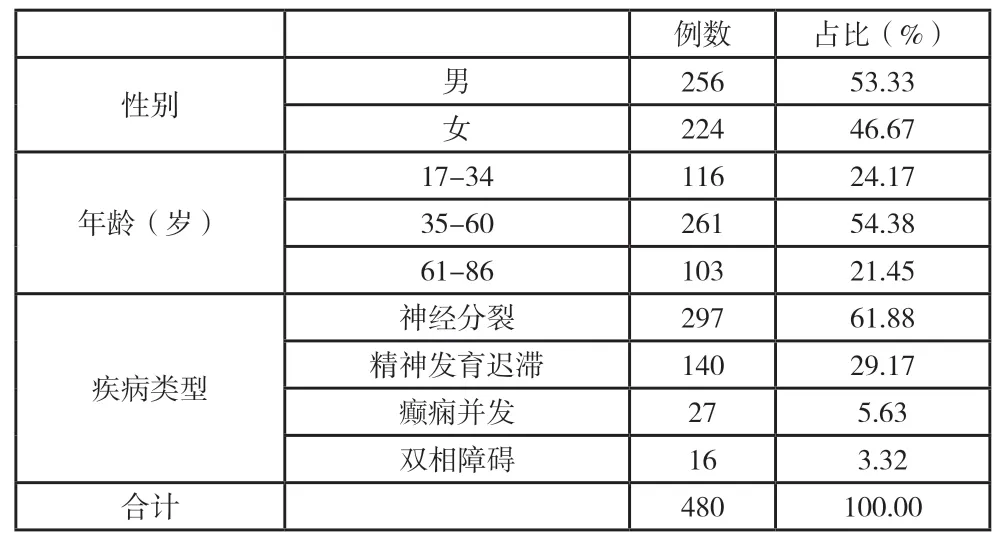

本次共調查了480例重性精神病患者,其中男性患者256例,女性患者224例,年齡在17~86歲,平均46.8歲,具體分析見表1。

表1 術后2組患者觀察資料對比

2.2 重性精神病患者管理現狀

2.2.1 患者信息建成管理現狀

2015年由各個基層醫療衛生機構、殘疾人協會與醫院信息平臺對轄區開展重性精神病排查工作,對已經確診的患者建立健康檔案。該7家基層醫療衛生機構遵循“發現一例、管理一例,應管盡管”要求對患者進行管理。

2.2.2 患者病情隨訪及干預現狀

根據《國家規定》,每年每位患者進行至少4次隨訪評估,評估內容是精神狀態檢查、疾病發展狀態、用藥治療效果、社會功能完成度,并對患者進行危險性評估,在隨訪記錄表上記錄患者病情發展具體變化。經統計,有413例(86.04%)患者每年隨訪在4次以上,隨訪評級0級169例(35.21%),1級257例(53.54%),2級38例(7.92%),3級1例(0.21%),4級1例(0.21%),未評級14例(2.92%)。

3.討論

2009年,重性精神病疾病管理正式被列為國家基本公共衛生服務項目之一,各基層衛生機構開始對重性精神病患者實施規范化、集體化管理,管理效果比之從前單一、分散的管理模式有顯著提升[2]。但是通過本次對我轄區7家基層醫療衛生機構管理結果進行調查后發現,重精社區的管理工作還存在一定的紕漏,具體影響因素如下:

3.1 患者健康檔案不健全

經過對480例患者的健康管理檔案逐一篩查,發現部分機構檔案管理規范性欠佳。首先,檔案記錄不完整,出現明顯漏缺甚至錯誤,記錄內容重復,體檢信息不全,檢查材料缺損。其次,檔案記錄內容有誤,未對患者進行危險性評級,記錄前后不相符,出現邏輯性錯誤。

3.2 隨訪后不能有效實施干預

根據《國家標準》,醫務人員應對重性精神病患者進行分類干預,就是按照患者不同發病程度、精神狀態、治療不良反應等采取不同的治療措施[3]。但考察結果發現部分機構管理人員以季度或月定期進行隨訪,不結合實際情況。些許管理人員存在概念錯誤,病情穩定不等于兩次隨訪沒有癥狀的改善。部分機構為達到更好的考核標準,弄虛作假,將所有患者皆認定為0級或1級。

3.3 基層衛生機構人員服務能力不足

7家基層醫療衛生機構均反映專業管理人員缺乏,衛生服務能力有限。現有的工作人員數目和業務能力不足以滿足地區提供健康服務的需要。雖然機構工作人員會每年定期參加培訓,但培訓時間有限,所能學得的專業知識有限,大多只能幫助對服務內容的掌握,對精神疾病的專業知識所涉甚少,培訓的效果不佳。

3.4 患者及家屬配合度低

不少患者和家屬存在心理壓力,不愿意公開疾病,擔心影響正常生活,進而不愿意配合隨訪及治療。同時也有患者認為即使參與健康管理對病情的緩解無明顯幫助,或者出于對患者出行的安全顧慮,不愿配合健康服務。

此次調查發現開展重精社區管理受諸多因素的影響,工作部門必須針對出現的問題及早推出解決辦法,以便更好地完成重精社區管理服務。