系統(tǒng)科學(xué)視域下的類型電影

曹毅梅 (河南大學(xué) 影視藝術(shù)研究所,河南 開封 475001)

類型電影被多次定義。電影評論家邵牧君認(rèn)為“類型電影作為一種拍片方法,實質(zhì)上是一種藝術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范”[1]。中國傳媒大學(xué)副教授蒲劍認(rèn)為,類型電影是“那些在主題思想、故事情節(jié)、人物設(shè)計、空間場景以及電影技巧等方面具有明顯相似特征的電影”[2]。美國電影理論家路易斯·賈內(nèi)梯指出,類型電影“在風(fēng)格、題材和價值觀念方面各有一系列特殊的程式,類型片也是一種集中和組織故事素材的適當(dāng)方式”[3]。美國電影學(xué)者理查德·麥特白說類型電影是指“電影彼此之間具有家族相似性,觀眾認(rèn)同并期望這組家族特征”[4]。《電影藝術(shù)詞典》中把類型電影定義為“按照不同類型(或稱樣式)的規(guī)定要求制作出來的影片……由于不同題材或技巧而形成的影片范疇、種類和形式”[5]。這些專家學(xué)者從拍片方式、表現(xiàn)特征、敘事手法等不同角度界定類型電影,各有獨到之處。

20世紀(jì)40年代,在數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生命科學(xué)研究的推動下,新興的系統(tǒng)科學(xué)的綜合性、交叉性、普遍性的研究思路為各學(xué)科的發(fā)展提供別開生面的路徑。對類型電影的研究也可以借鑒系統(tǒng)科學(xué)的成果。

一、類型電影傳播系統(tǒng)

現(xiàn)代系統(tǒng)科學(xué)建立在美籍奧地利生物學(xué)家路德維希·馮·貝塔朗菲的一般系統(tǒng)論、美國數(shù)學(xué)家諾伯特·維納的控制論、美國通信工程師克勞德·艾爾伍德·申農(nóng)的信息論基礎(chǔ)上。一般系統(tǒng)論認(rèn)為“系統(tǒng)是相互聯(lián)系、相互作用的諸元素的綜合體”[6],強調(diào)系統(tǒng)的整體性、結(jié)構(gòu)性,注意系統(tǒng)內(nèi)部各要素與系統(tǒng)的外部環(huán)境的相互作用。控制論“基于系統(tǒng)中的被控對象存在著可能性空間”[7]6,在系統(tǒng)的物質(zhì)、能量、信息三要素中獨重信息傳遞與信息反饋,以調(diào)節(jié)、穩(wěn)定系統(tǒng)沿著某種既定軌道發(fā)展,達成控制目的。信息是“數(shù)據(jù)、密碼、情報”“是預(yù)測的依據(jù),也是決策的前提”“對于揭示事物的組織機構(gòu)程度,研究……系統(tǒng)的演化方向等問題有著重要的意義”[7]45。

電影是20世紀(jì)以來最有效的大眾傳播媒介之一,類型電影是一種竭力追求傳播效益最大化的電影類型,它以聲畫視聽符號輸送某種信息與觀念,填充人們的閑暇時光。電影傳播系統(tǒng)是由多項要素組成,受各種環(huán)境因素影響,多層次結(jié)構(gòu)相互滲流,各部分彼此制衡,多功能交織的開放的復(fù)雜系統(tǒng);其復(fù)雜性源于“系統(tǒng)規(guī)模的巨大性,多層性,非線性,動態(tài)性,開放性,自適應(yīng)性,非平衡態(tài)和時間的不可逆性”[7]143-144。商業(yè)化的類型電影的生產(chǎn)、銷售是一種經(jīng)濟行為。北京航空航天大學(xué)教授吳金培和北京交通大學(xué)副校長李學(xué)偉認(rèn)為:“經(jīng)濟系統(tǒng)是由無數(shù)的獨立自主的個體組成的,這里的個體可能是消費者、經(jīng)銷商或者組織成群體的家庭、企業(yè)、中介機構(gòu)或者政府等。不同的個體之間通過各種社會和經(jīng)濟關(guān)系不斷進行著動態(tài)交互。這種個體之間的互動行為,推進了宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)運行規(guī)則的產(chǎn)生,其中包括經(jīng)濟制度、貿(mào)易協(xié)議等。這些規(guī)則在整個經(jīng)濟系統(tǒng)中的確定反過來又促進了系統(tǒng)內(nèi)個體之間的進一步交互(如購買或銷售等)。最終的結(jié)果是經(jīng)濟系統(tǒng)成為一個不斷循環(huán)往復(fù)的復(fù)雜的動態(tài)系統(tǒng)。”[7]167類型電影傳播系統(tǒng)是一個復(fù)雜動態(tài)系統(tǒng),由制片人、演職人員、發(fā)行商、放映商、觀眾、影評人等個體組成,在不同個體的交互行為中產(chǎn)生了制片人制度、明星制度、經(jīng)紀(jì)人制度、發(fā)行放映制度等規(guī)則,用以規(guī)范、制約類型電影的生產(chǎn)與銷售,促使消費者做出購買決定,購買后的體驗又會再次作用于系統(tǒng),推動系統(tǒng)進化。

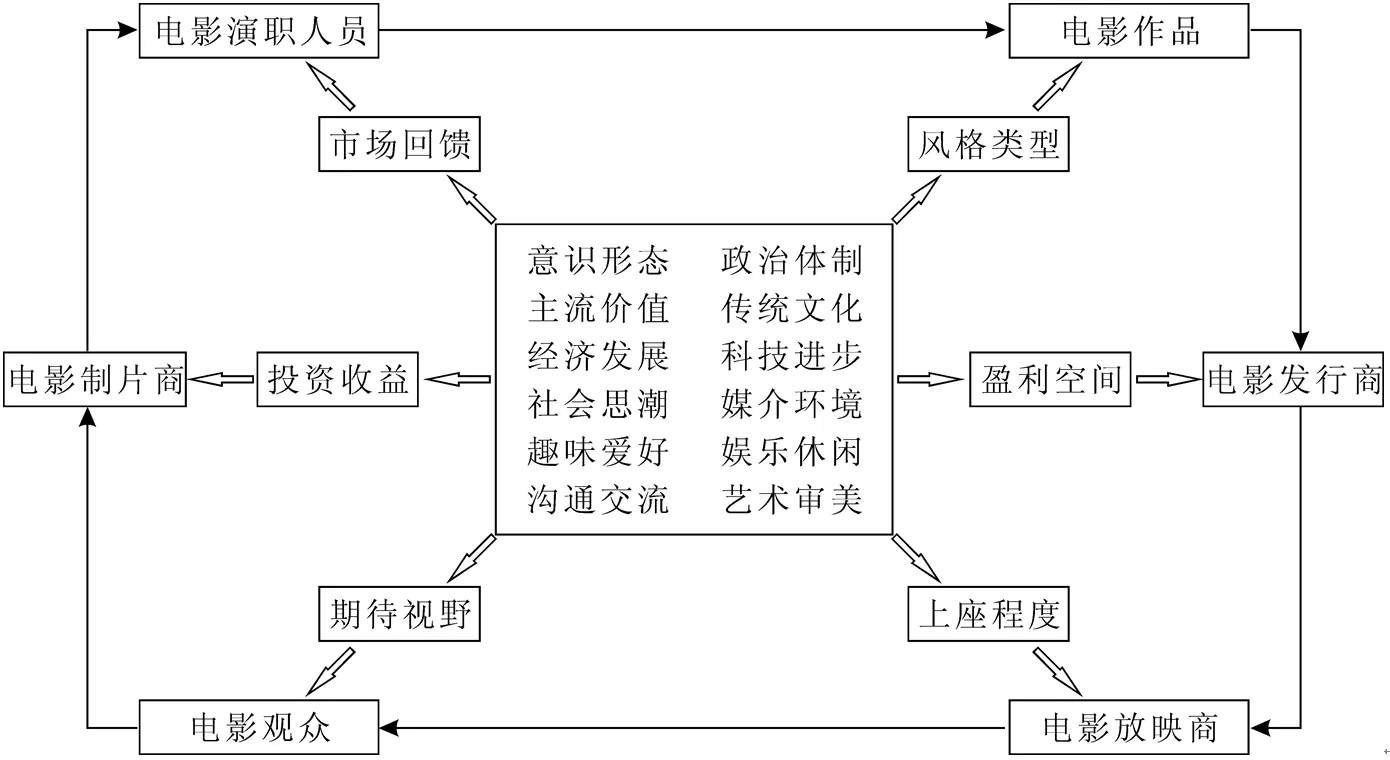

類型電影以精心設(shè)計的編碼影響不同民族、不同文化的人們,讓他們獲得身心滿足。類型電影的傳播活動是無域限、無國界的。下面的圖示有助于我們從整體上了解電影與傳播者、接受者之間的關(guān)系。

電影傳播系統(tǒng)示意圖

傳播活動的內(nèi)容、形式、成效和傳播環(huán)境密切相關(guān)。上圖內(nèi)核中的因素影響著外圈的每一個系統(tǒng)要素,是驅(qū)使電影傳播系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的動力,也是使電影傳播系統(tǒng)改觀的動力。意識形態(tài)、政治體制、經(jīng)濟發(fā)展、科技進步、主流價值、傳統(tǒng)文化、社會思潮、媒介環(huán)境、趣味愛好、娛樂休閑、溝通交流、藝術(shù)審美等是推動類型電影發(fā)展的決定性力量,也是推動以類型電影為主體的中國電影商業(yè)化的決定性力量。

“不論它的商業(yè)動機和美學(xué)要求是什么,電影的主要魅力和社會文化功能基本上是屬于意識形態(tài)的,電影實際上在協(xié)助公眾去界定那迅速演變的社會現(xiàn)實并找到它的意義。”[8]35320世紀(jì)六七十年代是美國政治、文化運動激增的社會變革時期,民權(quán)運動、反戰(zhàn)運動、學(xué)生民主運動、性解放運動此起彼伏,人們對種族歧視、“水門事件”、經(jīng)濟蕭條、政治腐敗等社會問題的關(guān)注,使一片歡聲笑語、歌舞升平的歌舞片急劇萎縮,社會政治片再獲青睞。電影人通過影片發(fā)表觀點,傳播價值觀念,影響公眾。《飛越瘋?cè)嗽骸?米洛斯·福爾曼,1975)、《總統(tǒng)班底》(愛倫·帕庫拉,1976)等片揭露社會不公,抨擊體制弊端,督促體制改良,倡導(dǎo)社會進步,贏得了觀眾的贊賞。

外圈的每一個體分別有自己的利益訴求。觀眾盼望影片給予自己期待中的滿足。電影制片商把投資效益放在首位。電影演職人員期待良好的市場回饋帶來的成就感,并以此獲得制片方、投資人的認(rèn)可,自己的職業(yè)生涯的前景樂觀。這三者的共同作用催生的不同類型的電影作品,又要經(jīng)受各方的檢驗。發(fā)行商四處搜尋信息,談判簽約,想要提升盈利空間。放映商想方設(shè)法及早引進佳作,定位排片,以保證較高的上座率。電影最終的傳播效果和盈利信息通過各種渠道回饋,促使系統(tǒng)調(diào)整運作,力求實現(xiàn)良性循環(huán)。

整個系統(tǒng)中,看似制片商處于系統(tǒng)上游,發(fā)行商位于中游,觀眾是下游最后的接受者。其實,上述組分間是并行關(guān)系,無分先后。電影傳播系統(tǒng)有多個中心,各自進行判斷,并付諸行動,分散控制系統(tǒng)的運行。觀眾是系統(tǒng)上游“發(fā)號施令”的決斷者,放映商的排片會對創(chuàng)作者產(chǎn)生影響,制片商、演職人員反倒處于系統(tǒng)下游,被動接受與承擔(dān)自己所作所為的后果。外圈各群體的關(guān)系微妙復(fù)雜,相互制衡又相互依傍,觀眾需要有愛看的影片,影片渴望觀眾的支持以產(chǎn)生最大的傳播效益,只有互惠互利,才能和諧共生。

電影被冠以“藝術(shù)”之名,由來已久。歷經(jīng)商業(yè)化的熏染,意識形態(tài)的滲透,科技力量的助推,帶著傳統(tǒng)的痕跡和社會文化思潮的烙印,滿足人們虛妄的夢想。至今,大多數(shù)影片仍是工業(yè)化生產(chǎn)、大眾化加工、娛樂化澆灌的藝術(shù)。雖然商業(yè)化元素大行其道,電影制作者,尤其是主創(chuàng)人員,依然會有藝術(shù)品位與價值觀念的追求,完全缺乏人文含量與審美價值,堆砌商業(yè)手法的作品也會遭到市場拋棄。如何娛樂觀眾而又不至淪為低俗、無聊、乏善可陳,考驗著類型電影創(chuàng)作者的智慧。

系統(tǒng)具有自我產(chǎn)生、自我生長、自主適應(yīng)、自主學(xué)習(xí)、自我維系、自我復(fù)制、自主修正、自主更新的特性。商業(yè)化的類型電影之所以在電影成長過程中發(fā)展為電影市場中的主流電影類型,是電影傳播系統(tǒng)的各組分之間,系統(tǒng)與環(huán)境之間長期互動磨合后的選擇結(jié)果。在電影業(yè)的早期,類型電影并未產(chǎn)生。經(jīng)電影傳播系統(tǒng)內(nèi)的多元化組分各自發(fā)揮建設(shè)性作用,類型電影得以產(chǎn)生,并得以取得電影市場的主導(dǎo)地位。“若干事物按照某種方式相互聯(lián)系而形成系統(tǒng),就會產(chǎn)生它的組分及組分總和所沒有的新性質(zhì)……這種部分及其總和沒有而系統(tǒng)整體具有的性質(zhì),叫作整體涌現(xiàn)性”,是“系統(tǒng)的整體形態(tài)、結(jié)構(gòu)、屬性、行為模式的創(chuàng)新,而非組分基質(zhì)的改變”[9]。涌現(xiàn)具有層次性、恒新性,類型電影涌現(xiàn)后,不斷穩(wěn)中求變,也形成了自己的結(jié)構(gòu)和程式,這種形成過程至今仍在繼續(xù)。

二、類型電影與反類型電影的辯證邏輯

確立秩序總會遇到反叛,“規(guī)則是用來被打破的”。反類型電影來自類型電影,卻蔑視、偏離、背棄傳統(tǒng)規(guī)范,以個人挑戰(zhàn)權(quán)威,宣泄對類型體制,實質(zhì)上是對社會體制的質(zhì)疑、不滿、批評,他們以叛逆者的抗?fàn)幾藨B(tài)顛覆、調(diào)侃、諷喻、解構(gòu)、戲仿類型原型,用不同的顛覆手法帶給觀眾新穎、鮮活的感受。

類型電影系統(tǒng)與反類型電影系統(tǒng)無法截然分離,是關(guān)系密切的對立統(tǒng)一,在背后支撐這一對立統(tǒng)一的是整個電影傳播體系的內(nèi)在機制。哈肯的協(xié)同學(xué)指出,任何系統(tǒng)都是“具有整體性的矛盾體系”,“在協(xié)同作用過程中始終存在著種種矛盾沖突”,“當(dāng)來自外部環(huán)境的物質(zhì)和能量聚集達到一定程度時,子系統(tǒng)之間相互作用越來越強”,“以其集體行為,一方面通過協(xié)作,一方面通過競爭,這兩種相反的效應(yīng)達到集中均衡時,雙方的矛盾協(xié)調(diào)起來”[10]110-111。自組織能力會啟動系統(tǒng)自身的調(diào)節(jié)協(xié)同功能,微觀上的小漲落、漸變可以有效地補充修正類型程式,當(dāng)微觀漲落放大,形成巨漲落、突變時,便會瓦解、推翻舊有形態(tài),在填補分歧、縫合裂隙的過程中,催生出“新的質(zhì),形成新的結(jié)構(gòu)”[10]8,重新歸于穩(wěn)定,完成從量變到質(zhì)變的飛躍。

美國類型電影發(fā)展中最大的一次裂變當(dāng)數(shù)經(jīng)典好萊塢到“新好萊塢”的過渡。經(jīng)典好萊塢是歲月洗滌磨礪沉淀下的文化藝術(shù)精髓,講究向觀眾繪聲繪色地描述一個“真實”、流暢、引人入勝的故事。20世紀(jì)50年代,經(jīng)典好萊塢類型電影由高峰走向低谷,在法國新浪潮電影、意大利新現(xiàn)實主義電影的反襯下,保守、僵化、充斥陳詞濫調(diào)的好萊塢類型電影呈現(xiàn)出不合時宜的頹勢,很多人悲觀地預(yù)言類型電影將要消亡。新的文化思潮,戰(zhàn)爭留下的社會創(chuàng)傷,令人不滿的現(xiàn)實狀況構(gòu)成新的電影創(chuàng)作語境,創(chuàng)作者和觀眾都期望銀幕上的超越。幾經(jīng)醞釀, 1967年,阿瑟·佩恩執(zhí)導(dǎo)的《邦妮和克萊德》上映,轟動全美,“新好萊塢”的時代來臨。

《邦妮和克萊德》中的男女主人公是無所事事、精神空虛的年輕戀人,是社會重壓下無能為力的普通孩子,想要活得自由精彩,卻無處釋放躁動的激情,只能過一天算一天,在命運作弄下走上用暴力反抗國家機器和意識形態(tài)的道路,以圖證明自己的存在價值。他們開始憧憬傳統(tǒng)的幸福生活之際,卻被殘忍射殺,奔放的靈魂之火猝然熄滅。他們?nèi)紵M自己的生命,依舊沒有找到出路。影片以20世紀(jì)30年代的一個真實案例影射20世紀(jì)60年代的美國社會現(xiàn)實,反類型特征體現(xiàn)在方方面面。作為典型的強盜片,卻將公路片、愛情片、西部片、傳記片、喜劇片等元素融作一爐,在荒誕不經(jīng)的黑色幽默的外衣下,啟發(fā)人們做認(rèn)真嚴(yán)肅的思考:究竟是他們在犯罪,還是整個社會在犯罪。主人公的行為越出正軌,不合常理,在存在主義的“煩”的驅(qū)使下,對抗權(quán)威體制。影片刻意否定傳統(tǒng)電影中的美國英雄與美國形象,對男主人公克萊德做反英雄的形象塑造:沒有健壯的體魄、瀟灑的外表、成熟穩(wěn)健的作風(fēng),不僅膽小、瘸腿,而且性無能。影片打破軸線組接、規(guī)則構(gòu)圖等經(jīng)典電影語言,使用特寫鏡頭、跳接、定格、主觀鏡頭、晃動傾斜鏡頭、紀(jì)實風(fēng)格、實景攝影等個人風(fēng)格強烈的拍攝、剪輯手法進行敘事表意。詩意浪漫疊加殘酷血腥的悲慘結(jié)局令人震撼,創(chuàng)作者對邦妮和克萊德充滿同情的敘述,使無數(shù)觀眾錯愕、痛惜。主人公的死亡完成了對社會的批判,將執(zhí)法者、媒體、愚懦大眾、政客告上“法庭”,替一代美國年輕人發(fā)出振聾發(fā)聵的吶喊。

《邦妮和克萊德》上演后很快被禁映,評論界討伐聲接連不斷。禁映令因大眾的反對很快被取消,評論界重新考量影片意義。隨后的《逍遙騎士》(丹尼斯·霍佩爾,1969)、《午夜牛郎》(約翰·施勒辛格,1969)、《教父》(弗朗西斯·福特·科波拉,1972)等片,都是鋒芒畢露的“新好萊塢”影片。像《逍遙騎士》這部僅以55.5萬美元制作的R級片,不可思議地成為狂賣60億美元的世界流行電影。這些影片獨辟蹊徑,以反文化、反經(jīng)典、反俗套、反類型、反秩序、反社會、反體制的方式傾訴自己的美學(xué)訴求,在形式上打破成規(guī),內(nèi)容上全面革新。“新好萊塢”影片使類型電影得以在危機沖擊下躍進,重獲新生。

對壓抑的反抗導(dǎo)致突變,這種革命性力量的強有力的顛覆性爆發(fā),在類型原型的基礎(chǔ)上,向原型發(fā)起。挑戰(zhàn)某一類型系統(tǒng)的創(chuàng)作者熟知舊有系統(tǒng)的內(nèi)情,即使意在反叛,也不可能不受傳統(tǒng)創(chuàng)作技巧和制度約束的影響。太過離經(jīng)叛道便會遠離大眾,被市場拋棄。反類型電影在電影傳播系統(tǒng)內(nèi)外各因素的聯(lián)合作用下,通過對話、循環(huán)、變換,在強大的類型電影體制中激起浪花,泛開漣漪,甚至掀起遮天蔽日的滔天巨浪后,最終還是被類型電影包容吸收。伴隨每一次突破,都會有一批佳作迭出,創(chuàng)作者個體與類型電影系統(tǒng)整體在突破、妥協(xié)中改變、成長。“富有創(chuàng)造性并不能使藝術(shù)家脫離傳統(tǒng),反而使他更加深入傳統(tǒng),服從藝術(shù)自身的規(guī)律性。藝術(shù)的不斷探索在于從現(xiàn)有深度出發(fā)尋求藝術(shù)的改觀;較少天賦的藝術(shù)家尋求藝術(shù)變更;真正天才的藝術(shù)家追求藝術(shù)變形。”[11]

反文化孕育于文化,反傳統(tǒng)脫胎于傳統(tǒng),反類型出身于類型,如今的慣例正是當(dāng)年的創(chuàng)新。反類型使類型電影更完善,接受面更大,“新好萊塢”使好萊塢電影更強盛,適應(yīng)力更強。

了解了類型電影傳播系統(tǒng)及類型電影與反類型電影的關(guān)系,我們可以更好地理解何為類型電影:類型電影在美國好萊塢制片廠制度下形成發(fā)展,延續(xù)至今。它根據(jù)既往的審美經(jīng)驗傳統(tǒng)選擇題材、內(nèi)容、主題與敘述方式,以追求商業(yè)利益和傳播效益最大化為目的,以各種類型元素為手段,投合觀眾的興趣與要求,運用業(yè)已建立的相對穩(wěn)定的典型場景、情節(jié)、人物、光線、色彩、聲音、鏡頭處理和剪輯技巧來滿足觀眾的心理期待,傳播意識形態(tài)、普世文化與價值觀念,提供虛擬的心靈慰藉。

類型電影是一個不斷前進發(fā)展的生命系統(tǒng),它的“活力和豐富多彩”“來自一種始終與它的觀眾保持美妙的和諧一致的藝術(shù)演變”[8]15。對類型電影持這種肯定評價的卻是藝術(shù)電影的支持者、法國《電影手冊》雜志的主編安德烈·巴贊。