用 “把” 字句表性質變化的必要性

李夢園

摘? ? 要: 留學生關于“把”字句的回避一直是困擾廣大對外漢語教師的問題。本文首先對“把”字句處置義進行探討,其次從語言信息結構理論角度,將“把”字句與其他句式做比較,得出“把”字句的優勢,最后結合留學生用“把”字句表性質變化考察情況,針對“把”字句教學提出建議。

關鍵詞: “把”字句? ? 語言信息結構理論? ? 對外漢語教學

一、關于“把”字句處置義

關于把字句語法意義,王力(1943)第一個從形式和意義相結合提出“處置式”這一概念,并指出“如果行為不帶處置性質,就不能用處置式”;宋玉柱(1991)認為處置是“動詞結構與‘把字介引的成分之間的關系,并非是說主語所代表的人或事物的一種有目的的行為”;沈家煊(2002)認為“把”字句表“主觀處置”,主要表現在說話人的情感、視角和認識三方面。

所謂處置,是指謂語動詞所表示的動作對“把”字引出的受事施加影響,使其性質發生變化,產生某種位移,或處于某種狀態。本文著重探討“把”字句處置義中的表性質變化。

二、以語言信息結構理論談“把”字句

(一)語言信息結構理論。

學術界較早研究該理論的是布拉格學派創始人馬泰修斯,他強調語言研究應以交際需要為出發點,于1929年提出“句子功能透視”。他把一個句子分為三部分:主位、過渡、述位,主位是“話語出發點”“已知信息”,述位是“話語核心”“主要信息”,過渡是“非主位的但又負載最小交際能力的成分”;新崛起的功能學派繼承創新了布拉格學派的句子功能前景理論,把“過渡”歸入“述位”,形成最基本的信息結構“主位—述位”,即“話題—說明”。

為什么要用語言信息結構理論分析“把”字句呢?

第一,語法研究和語法教學的實際需要。例如很難用現有的語法分析理論解釋為什么(1)成立,(2)不成立。

(1)媽媽房間收拾干凈了。=媽媽把房間收拾干凈了。

(2)媽媽擺滿各種東西的房間收拾干凈了。≠媽媽把擺滿各種東西的房間收拾干凈了。

第二,語言具有能產性。語法的變異造就了大量不典型、非常態、使用受到一定情境局限的句子,我們稱之為“修辭構式”;一開始這種構式意義具有不可推導性,但隨著使用增多,這種構式漸漸呈現出語法的性質,待到這種意義完全凝固成構式的一部分,修辭構式就轉化為語法構式;新的表述會引起新的刺激,迎來新的信息反饋。

第三,對語言的再認識。語言是傳遞信息的,如何將作為句子建筑材料的詞,按所傳遞信息的需要,很合理地組合成句子?如何確保信息傳遞的清晰性、連貫性、穩定性、順暢性?

第四,漢語和英語在受信息傳遞制約方面的差異。漢語屬于非形態語言,話題句居多,漢語的句子結構受信息傳遞的影響要大于英語。

(二)“把”字句與其他句式的比較。

下面是“把”字句表性質變化與其他表性質變化的各種句式的比較:

(3)媽媽收拾干凈了房間。

(4)媽媽房間收拾干凈了。

(5)房間被媽媽收拾干凈了。

(6)媽媽把房間收拾干凈了。

句子傳遞的信息不等于句子傳遞的意義。以上四句的基本意義是一致的,都是“媽媽收拾房間,房間現在干凈了”。但這四句傳遞的信息是有區別的,區別在語言信息結構上。

(3)句是“主—謂—賓”句,以“媽媽”為話題,以“房間”為信息焦點,它只是客觀陳述了“媽媽收拾干凈了房間”這一事實,強調媽媽收拾的是“房間”而不是“別的”這層意思。

(4)句是主謂謂語句,同樣是陳述客觀事實,但與(3)句不同的是,它以“房間”為話題,“收拾干凈了”為信息焦點,強調“房間‘收拾干凈了”這層意思。

(5)句是“被”字句,與(4)句的話題與信息焦點一樣,不同的是,“被”字使(5)句的信息結構性質發生了變化,增添了不如意的“遭受”義,比如媽媽收拾了房間,但是我并不想讓她收拾這種情形,就是(5)句傳遞的信息。

(6)句是“把”字句,與(3)句相比,都以“媽媽”為話題,但是(6)句以“收拾干凈了”為信息焦點而不是“房間”;與(4)(5)句相比,雖然都以“收拾干凈了”為信息焦點,但是(6)句以“媽媽”為話題而不是“房間”。

綜上,從語言信息結構的視角看,“把”字句呈現出自身的特點——以處置者為話題,以處置方式及結果為信息焦點。

(三)用“把”字句表性質變化的優勢。

在言語交際中,要在一句話中表述話題、受事、信息焦點(處置及其結果),就只能將“話題”放在句首,“信息焦點”放在句尾,“受事”放在兩者之間:媽媽房間收拾干凈了。(主謂謂語句)

但是這種句式受很多條件限制:

1.大小主語之間是隸屬關系

在上述句子中,房間是屬于“媽媽”的;如果媽媽收拾的是朋友的房間,不能將該句表述成“媽媽朋友的房間收拾干凈了”,因為“朋友的房間”和“媽媽”之間沒有領屬關系。

2.小主語要受長度限制

小主語不可有太多修飾成分,例如,不能說“媽媽擺滿各種東西的房間收拾干凈了”,這不符合漢語習慣。

3.處置對象不能是人稱代詞或指人的名詞充當

例如,不能說“劉明他打死了。/劉明張三打死了。”

綜上,要讓處置者作話題,讓處置結果成為信息焦點,而且要讓處置對象進入句子,整個句子還凸顯處置義,并不受上述三種條件限制時,只能用“把”字句;另外,“把”字句使整個句子具有“強影響性”(張伯江)和“處置的主觀認定性”(沈家煊),從而凸顯處置的結果。

三、留學生用“把”字句表性質變化的情況考察

(一)調查目的與對象。

以漢語為母語的人使用“把”字句的情況為參照項,調查不同層次留學生在使用“把”字句表示性質變化的特點,以探求其使用“把”字句的主動性和準確率。調查對象為5名中國學生和山東科技大學30名留學生,其中初級班14名,中級班10名,高級班6名。

(二)調查方式和設計。

調查方式采用筆頭造句測試,分兩步在課堂上進行。第一步以初、中、高級學生為調查對象,測試前沒有任何提示,考查不同層次留學生在自然狀態下使用“把”字句主動性;第二步以中、高級學生為調查對象,測試前明確要求學生使用“把”字句,考查有一定漢語基礎的留學生在強制狀態下使用“把”字句準確率。

根據調查目的及留學生漢語水平,共設計了兩套(初、中高級)試題,初級三個、中高級六個可用“把”表性質變化的情景(見附錄),每個情景給出相應的提示詞,要求被試者根據情景和提示造句。

(三)調查結果與分析。

圖1? ? 初級留學生和中國學生在前3個情景中“把”字句的使用頻率

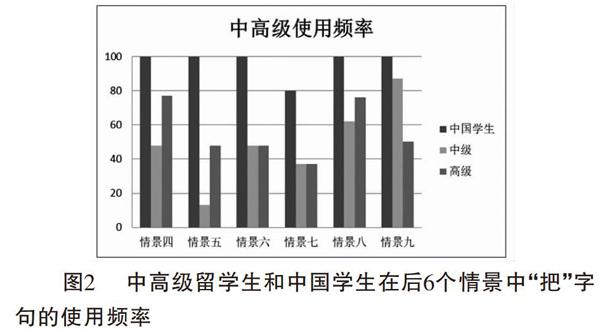

圖2? ? 中高級留學生和中國學生在后6個情景中“把”字句的使用頻率

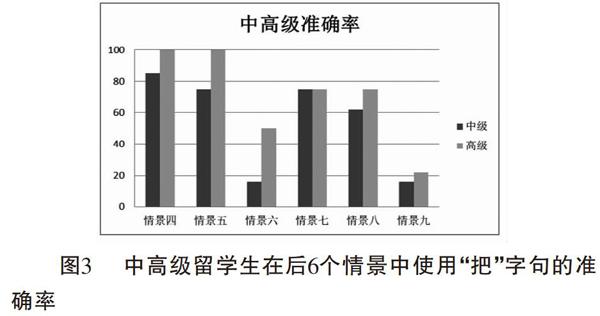

圖3? ? 中高級留學生在后6個情景中使用“把”字句的準確率

中高級留學生在后6個情景中使用“把”字句的偏誤分布為:缺少結果補語占25%,缺少謂語動詞占22.9%,誤用結果補語占4.2%,誤用謂語動詞占2.1%。

根據上述調查結果,分析如下:

(1)無論是單項還是總體使用率,各層次留學生“把”字句的使用率都低于中國學生。這說明部分留學生使用“把”字句的主動性不高,不知道應該什么時候使用“把”字句。

(2)整體看,留學生漢語水平越高,“把”字句的使用頻率和準確率越高。這說明“把”字句的習得隨著留學生漢語水平提高而發展。

(3)在必用和傾向于用“把”的情景中,“把”字句的使用率差異很大。在中高級測試中,被試使用“把”的頻率最高和最低相差超過60%。

(4)在明確要求中高級留學生使用把字句的測試中,留學生的偏誤主要集中在缺少謂語動詞和缺少結果補語上,這說明留學生對用“把”字句表性質變化的句式結構掌握不牢固。

四、對“把”字句教學的幾點建議

(一)從原型結構出發,明確“把”字句形式和意義特征,并進行義素分析。

教師要明確指出“把”字句表性質變化基本形式為“S+把+N.+V.+Adj.”,并引導學生進行義素分析。所涉及專業術語要轉化成教學語言,深入淺出,切忌直接向學生灌輸專業理論。

(二)提供有效語料,創設語篇情境。

教師應提供明顯具有使用“把”字句傾向性語境,且語料真實,貼近生活,讓學生在上下文語境中體會“把”字句的作用。

(三)對比歸納,明確“把”字句的優勢。

列舉學生常用幾種句式,比如“主-謂-賓”句式、“被”字句,將一個典型例句用不同句式表達出來,通過對比分析,歸納出“把”字句的優勢。對比歸納的過程要以教師為主導,學生為主體。

五、結語

“把”字句在表示性質變化時具有優勢,然而留學生對其使用仍存在大量回避及誤用情況。在教學過程中,教師要明確“把”字句形式和意義特征,通過語境分析、對比歸納讓學生內化“把”字句的形式意義及優勢。關于如何更有效地進行“把”字句的教學,希望廣大對外漢語教師結合教學經驗提出更加合理的教學方案。

參考文獻:

[1]陸儉明,馬真.漢語教師應有的素質與基本功[M].北京:外語教學與研究出版社,2016.

[2]陸儉明.從語言信息結構視角重新認識“把”字句[J].語言教學與研究,2016(1):1-11.

[3]劉培玉.關于“把”字句的語法意義[J].漢語學習,2009(3):28-29.

[4]李英,鄧小寧.“把”字句語法項目的選取與排序研究[J].語言教學與研究,2005(3):52-55.

附錄:

1.教室里很暗(dark),老師對一個學生說:(燈? ? 打開)

2.教室里很熱,老師對一個學生說:(窗戶? ? 打開)

3.你的朋友找你出去玩,可是你還有一點兒作業沒寫完,你說:

等我——,我們就出去玩。(作業? ? 寫完)

4.姐姐洗我的衣服,洗干凈了,用一句話怎么說?

5.張老師去修自行車,修好了,用一句話怎么說?

6.窗戶破了,老師很生氣,問:

7.黑板很臟,老師對一個學生說:

8 .他今天新買了一支筆,可是特別不好用,一氣之下,他(折)

9.他桌子上的書擺得亂七八糟,老師對他說:(整齊)