淵穆醇古豐腴悅澤

唐朝是中國封建社會歷史上最為輝煌的時期,書法藝術發展進入了一個全新的境界。唐代書法的發展大致可以分為三個時期:初唐、盛唐、晚唐(包括五代)。初唐時期,書法基本上是對魏晉南北朝以及隋朝書法的延續,幾乎為王羲之的書風所覆蓋,這種書風的形成主要是唐太宗李世民的大力倡導。而對初唐書法影響最大的除唐太宗外,還有歐陽詢、虞世南、褚遂良、薛稷“初唐楷書四大家”,以及陸束之、孫過庭等人,他們各有風貌,開啟了“唐書尚法”的新格局。唐代楷書書體成熟,書家輩出,唐初的虞世南、歐陽詢、褚遂良,中唐的顏真卿,晚唐的柳公權,其楷書作品均為后世所重,達到了一個前所未有的高度。其中歐陽詢的書法從晉、北魏走來,吸收了“二王”書法的秀逸雅致和魏碑險絕健勁的風格,形成了自己筆力險勁、骨氣勁峭、法度謹嚴、結構獨異的書風。其楷書法度之嚴謹,筆力之險峻,世無所匹,被稱之為唐人楷書第一。

一、歐陽詢生平及其書法簡述

歐陽詢(557-641),字信本,潭州臨湘(今湖南長沙)人,生于陳朝官宦家庭。公元689年,隋朝滅亡陳朝,歐陽詢時年33歲,正值盛年,入隋朝拜為太常博士,料理禮樂之事。歐陽詢博通經史,精于史學。仕唐后,名位日高,為弘文館大學士,曾奉敕編撰《藝文類聚》類書一百卷,專供帝王備覽。同時,歐陽詢工于書法,是名重當時的書法大家,經常與李世民切磋書藝,其學書篤志專精,書名遠播,與同代的虞世南俱以書法馳名初唐,并稱“歐虞”。他雖是初唐書法家,但實際上他大半生是在陳隋兩朝度過的。因其子歐陽通亦善書法,故稱歐陽詢為“大歐”。歐陽詢初學王羲之,后又汲取北朝峻拔淳樸書風而漸變其體,由篆隸書得筆,晉帖得韻,隋碑得神;最終形成筆力道勁,結構險峻的“圓暢方挺”的新體。

隋煬帝大業年間,歐陽詢寫下了《隋尚書左仆射元長壽碑》。唐朝建國之際,歐陽詢已是年逾六旬的老者。入唐之后的二十余年,是其人生最豐滿而光彩的時期,期間留下了不少傳世名作,書法史上才有了“歐體”的稱呼。歐陽詢本是唐高祖李淵的親信,太宗接位后,禮遇父親身邊老臣但并不親近,把他安排到東宮做太子率更令,因而后世又稱歐陽詢為“歐陽率更”。歐陽詢在東宮雖無案牘之勞形,寫碑的差事卻不少,且多是豐碑巨制。按北宋金石家的著錄統計,歐陽詢在唐朝寫的碑志有十通以上。其中,有大臣、名僧的墓碑和墓志,也有皇家宮館陵園的銘刻文字。歐陽詢篆隸楷行皆精,其篆書在《九成宮醴泉銘》碑額上可以看到,隸書如《房彥謙碑》,然其行書只是一筆之轉的楷書快寫體,結字是縱斜的姿態,令人動色,但因“驚奇跳宕,傷于清雅之致”。米芾在湖州寫就的行書《苕溪詩帖》和《蜀書帖》,變本加厲地發揮了歐陽詢行書的縱斜之勢。歐陽詢以楷書著稱,其楷書筆畫方銳挺直,字形瘦削,結構森嚴,猶如“矛戟森列”。結字上半部分寬舒,下半部分緊斂,造成一種重心偏低卻又高聳的態勢,既“穩”且“險”。歐陽詢“筆力勁險”,宋朝米芾稱之為“險絕”,清朝梁巘說他敢用“險筆”,總不離一個“險”。歐體的“勁險”贏得了書家的贊嘆,也因“勁險刻厲”而失于溫秀,寡于潤色,有人喻為“金剛嗔目,力士揮拳”。唐代張懷璀在《書斷》中指出:“詢八體盡能,筆力勁險,篆書尤精,飛白冠絕,峻于古人,擾成蛇戰斗之象,云霧輕籠之勢……”蘇軾評其書謂:“歐陽率更書妍緊拔群,尤工于小楷,率更貌寒寢,敏悟絕人,今觀其書,勁險刻厲,正稱其貌。”

縱觀其所書《化度寺碑》《皇甫誕碑》《九成宮醴泉銘》和《虞恭公碑》諸碑,于平正中見份絕、有執法面折庭凈之風,可謂“出類撥萃,固非隨波逐流者也”(明項穆語),皆為唐代楷書典范,

其中《化度寺碑》清勁秀健,楷書法度最為嚴謹。清代書法家翁方綱一生精研歐集,對歐書各碑細察甚詳,對此碑極力推崇。曾在題跋中言之:“若以唐代書格而論,則《化度》第一,《醴泉》次之,《虞恭》又次之。若以欲追晉法而論,則《化度》第一,《虞恭》次之,《醴泉》又次之。”

二、歐陽詢《化度寺碑》釋文述略

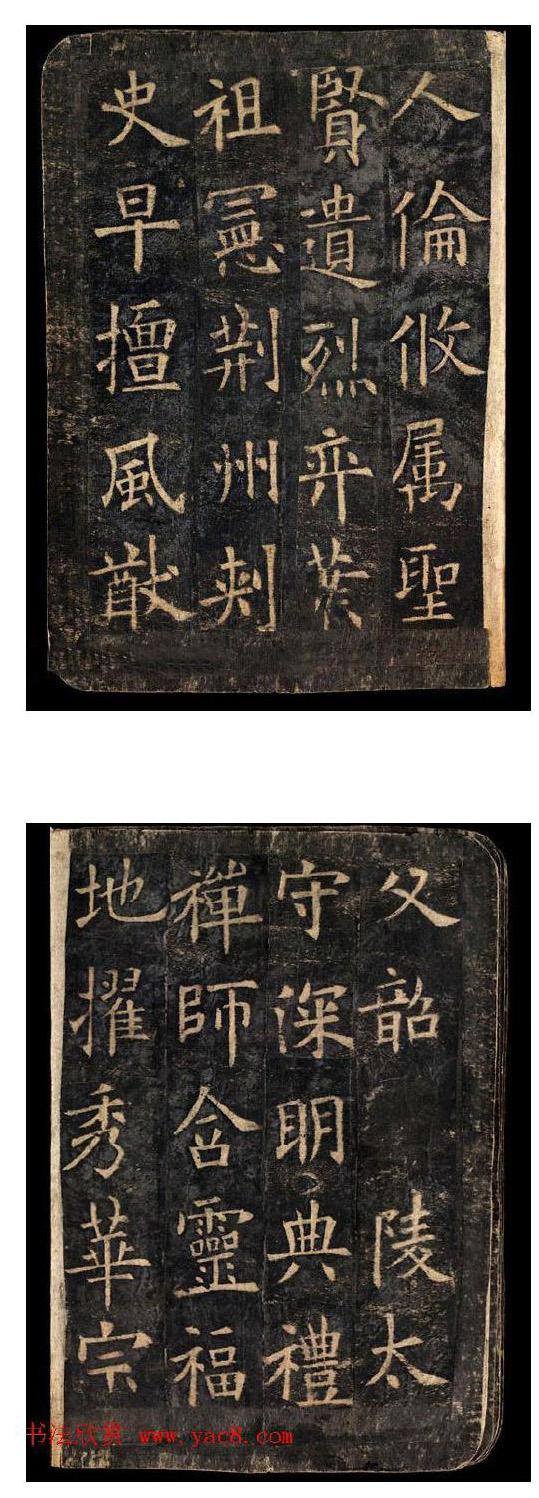

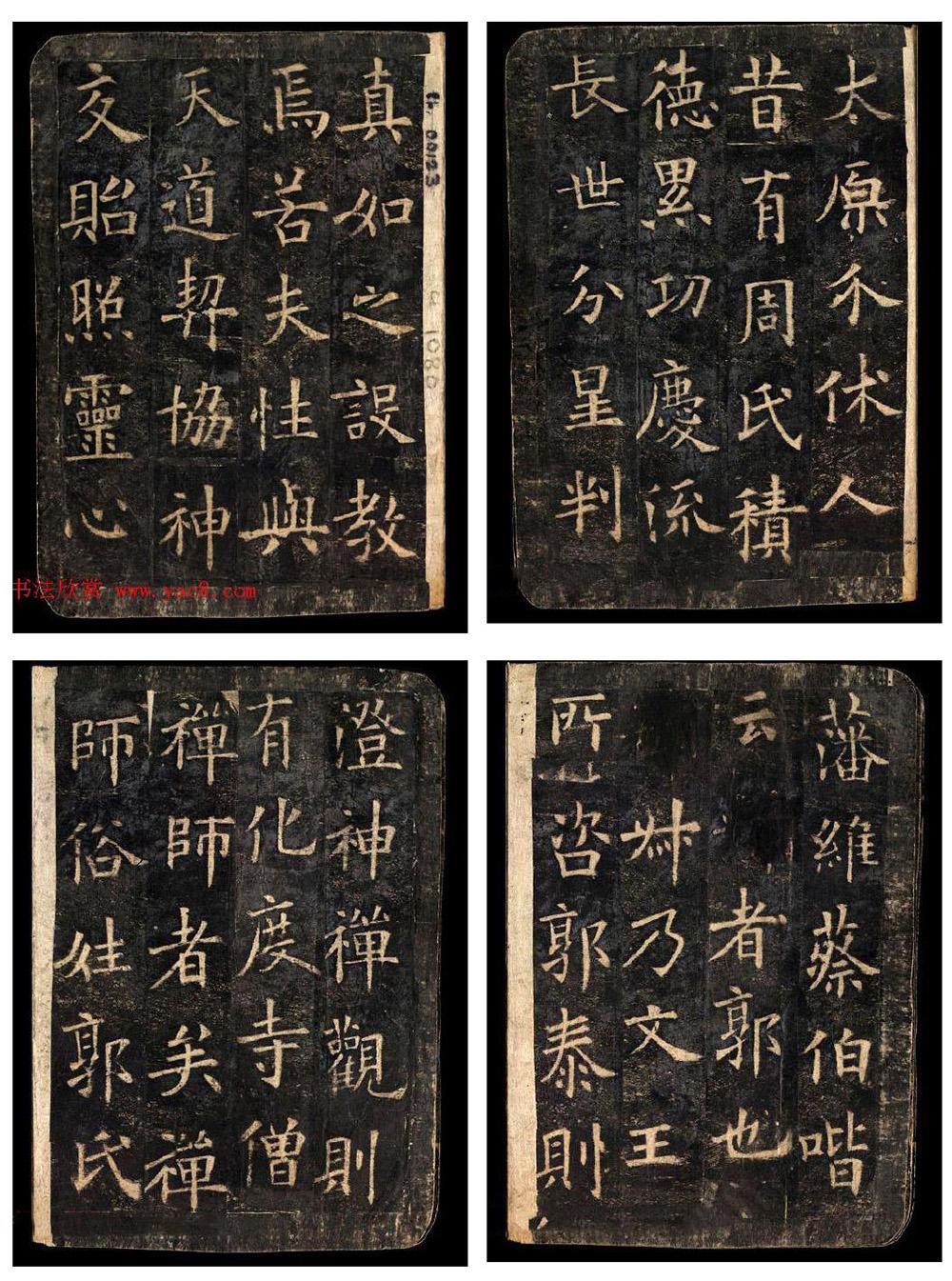

《化度寺碑》又稱《化度寺塔銘》,全稱《化度寺故僧邕禪師舍利塔銘》,鐫刻于唐貞觀五年(631)。唐李百藥撰文,歐陽詢楷書,其原石久佚,存世拓本殘泐不一,翁方綱考其為三十五行,行三十三字。現據史志錄文于下:

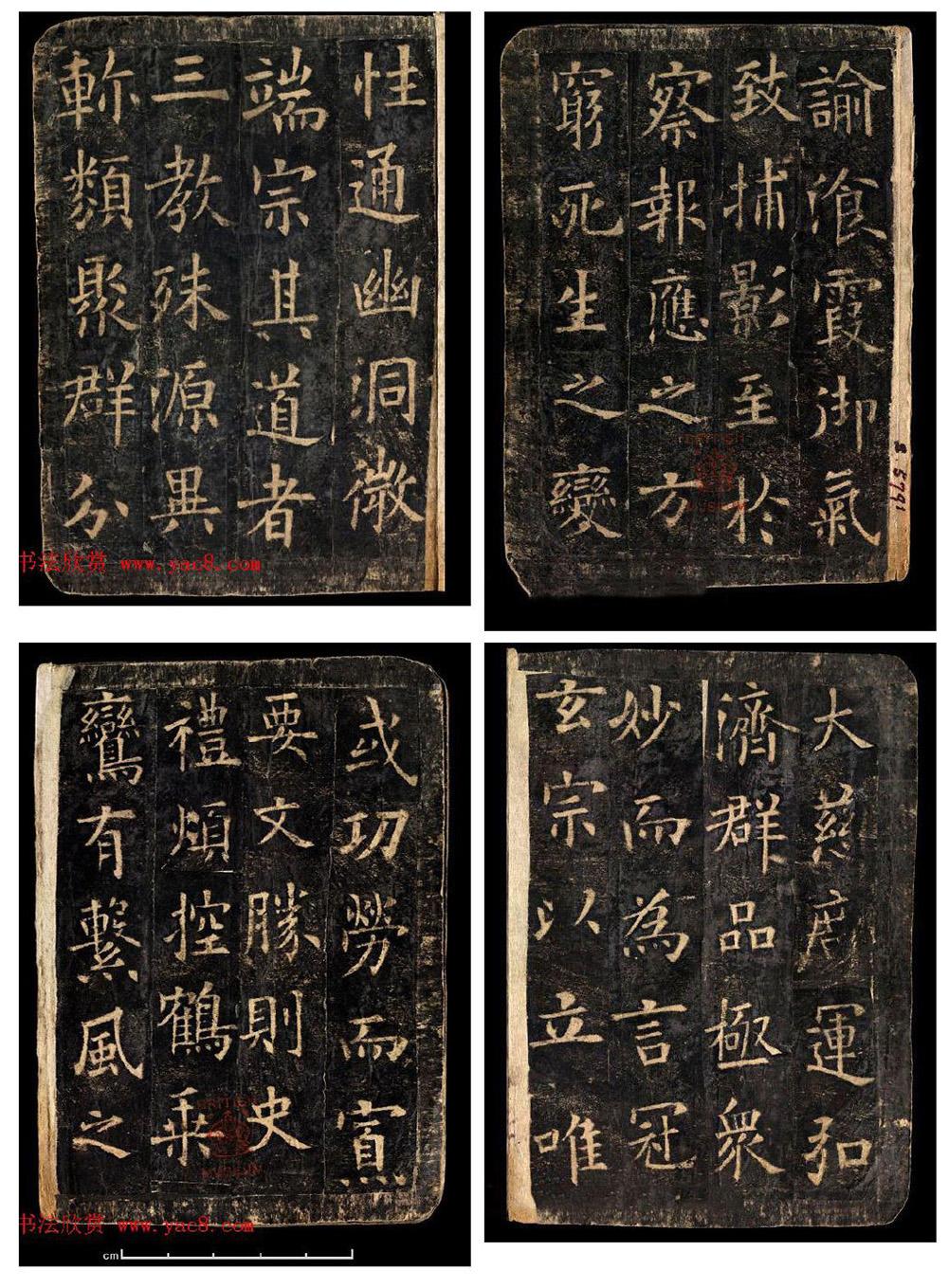

右庶子李伯藥制文,率更令歐陽詢書。蓋聞人靈之貴,天象攸憑,稟仁義之和,感山川之秀,窮理盡性,通幽洞微。研其慮者百端,宗其道者三教,殊源異軫,類聚群分。或博而無功,勞而寡要,文勝則史,禮煩斯黷。或控鶴乘鸞,有系風之諭;餐霞御氣,致捕影之譏。至于察報應之方,窮死生之變,大慈{闕)運宏濟群品,極眾妙而為言,冠玄宗以立德,其唯真如之設教焉。若夫性與天道,契協神交,貽照靈心,澄神禪觀,則有化度寺僧邕禪師者矣。禪師俗姓郭氏,太原介休人。昔有周氏,積德累功,慶流長世,分星判野,大啟藩維。蔡伯喈云:“虢者郭也。虢叔乃文王所咨,郭泰則人倫攸屬。”圣賢遺烈,奕葉其昌。祖憲,荊州刺史,早擅風猷。父韶,博陵太守,深明典禮。禪師含靈福地,擢秀華宗,爰自弱齡,神識沈靜,率由至道,冥符上德。因戲成塔,發自髫年;仁心救蟻。始于廿歲。世傳儒業,門多責仕。時方小學,齒骨上庠,始自趨庭,便觀入室,精勤不倦,聰敏絕倫,博覽群書,尤明老易。然雅有志尚,高邁俗情,時游僧寺,伏膺釋典,風鑒疏朗,豁然開悟。聞法海之微妙,毛發同喜;瞻滿月之圖像,身心俱凈。于是錙銖軒冤,糟粕邱墳,年十有三,違親入道,于鄴西云門寺,依止稠禪師。稠公禪慧通《闕)戒行勤苦,道標方外,聲溢區中。(闕)睹暗投,欣然驚異,即授受禪法,數日便詣幽深。稠公嘗撫禪師而謂諸門徒曰:“五亭(闕)念盡在此矣。”頭(闕)蘭若,畢志忘疲,仍來往林慮山中,棲托游處。后屬周武平齊,像往林慮,入白鹿深山,避時削跡,藏聲戢曜,枕石漱流。(闕)巖之下葺茆成室,蘿裳薜帶,(闕)唯糞《闕)之衣;餌術餐松,嘗無麻麥之飯。三逕斯絕,百(闕)為群,猛鷙毒螫之徒;潛形匿影,白鹿青鸞之輩。效祉呈祥,每梵音瞻禮,焚香讀(闕二字)奇禽異獸,攢集庭宇,俱絕(闕)倚畢來俯伏,貌如恭敬,心疑聽受。及開皇之初,宏(闕)釋教,于時有魏州信行禪師,(闕)明佛性,大轉法輪,實命世之異人,為玄門之益(闕)以道隱之辰,習當根之業,智禪師世幽居,遣人告日:“修道立行,宜以濟度為先,(闕)善其身,非所聞也。宜盡弘益之方,昭示流俗。”禪師乃出山,與信行禪(闕)修苦行。開皇九年,信行禪師被敕徵召,乃相隨入京。京師道俗,莫不遵奉信行禪(闕三字)之《闕二字)持徒眾,以貞觀五年十一月十六日,終于化度寺,春秋八十有九。圣上崇敬(闕二字)贈帛追福,即以其月廿二日,奉送靈塔于終南山下鴟鳴圯,禪師之遺令也。徒眾收其舍利,起塔于信行禪師靈塔之左。禪師風范凝正,行業精勤。十二部經,嘗甘露而俱盡;五百具戒,凌嚴霜而未。雖托跡禪林,避心定水,涉無為之境,絕有待之累,(闕)寓形巖穴,高步京華,常卑辭屈已,體道藏器。未若道安之游樊沔,對鑿齒而自伐彌天;慧遠之在廬山,折桓元之致敬人主。及遷神凈土,委質ヌ林,四部奔馳,十方號慕,豈止寢歌輟相,舍佩捐珠而已?式昭景行,乃述銘云:綿邈神理,希夷法性。自有成空,從凡入圣。于昭大士,游(闕二字)正,德潤慈云。心懸靈鏡,(闕)蒙悟道,舍俗歸真。累明成照,積智為津。行識非想,禪(闕三字)觀盡三昧,情銷六塵。結構窮巖,留連幽谷。靈應無像,神行匪速。敦彼開導,去茲(闕三字)絕有憑群生仰福,風火(闕)妄泡電同奔。達人忘已,真宅斯存。剎那(闕二字)凈域(闕五字)樂永謝重昏。

三、《化度寺碑》敦煌殘本拓本述評

《化度寺碑》原碑在長安(今西安)終南山佛寺,北宋慶歷年間石毀后翻刻甚多。翻刻本分南瘦北肥兩種。相傳北宋慶歷初年,范雍在南山佛寺曾見《化度寺碑》原石,嘆為至寶。寺中僧人誤以為石中有寶,破石求之,不得而棄,碑斷為三石。后經南宋靖康之亂,殘石碎佚。宋時有人依據宋拓本翻刻,后陸續翻刻甚多。書界所稱道的《化度寺碑》,多指遺落在宋時的唐代原石,其臨摹鐫石極為精絕。后人誤將宋人翻刻本當作唐朝原石,仍聲稱唐石宋拓,這主要是翁方綱的錯誤。清光緒二十二年(1896}敦煌石室曾發現舊拓《化度寺碑》剪裱殘本六頁,即敦煌殘本,后為法國人伯希和攜往國外,分存于法國巴黎圖書館和英國倫敦博物館。敦煌殘本幅面單薄,每面四行,行計五字,殘字或剪或涂,僅余二百三十六字,文獻收錄屢有錯載,誤記為二百二十六字。

《化度寺碑》傳世拓本中,唯吳縣吳氏四歐堂藏成親王舊藏本,簡稱“四歐堂本”,此本石花與斷痕最為自然,乃唐刻原拓孤本;冊首有吳湖帆繪《勘碑圖》《化度寺碑式》。冊中有翁方綱、羅振玉、吳湖帆、伯希和、沈尹默等人題跋,李鴻裔、朱孝臧、吳梅、蔣祖詒、葉恭綽等觀款,冊尾另裝入“敦煌殘本”影印件。此本經明王偁(孟陽)、陳伯恭,清成親王、榮郡王、潘祖蔭等收藏。至潘氏又將其作為侄女潘靜淑的陪嫁物,歸今人吳湖帆收藏,吳氏合其所藏宋拓歐書《九成宮醴泉銘》《皇甫誕碑》《虞恭公溫彥博碑》三碑拓本為一匣,名日“四歐秘笈”,現藏于上海圖書館。由于《化度寺碑》原石早在唐或五代已斷裂,敦煌殘本可能為殘唐五代至宋初間翻刻后不久所拓,又據王壯弘考證敦煌殘本“實也是翻刻本”,故“四歐堂本”與敦煌殘本二者非出一石。

四、《化度寺碑》書法鑒評

《化度寺碑》早于《九成宮》一年而書,除了字型稍小之外,下筆、收筆、挑出或轉折之處,皆小心收斂,故二者形神酷肖,風格極為相似,可謂歐陽詢楷書理性規范的極致。《化度寺碑》書法平正清穆,豐腴悅澤,用筆瘦勁剛猛,結體內斂修長,法度森嚴,其妙處在于嚴謹縝密,神氣深隱,具有體方筆圓之妙,有超塵絕世之概。在結構空間的表現上是無懈可擊的,也是唐代其他書法家難以比擬的。同時,此碑模勒之工,非后世所及,故稱楷法極則。

《化度寺碑》清明、平穩,沒有絲毫的紊亂波動,點畫表現得有力、細致。所以,謹嚴有余舒展不足。在結構方面,更是無與倫比的。但是《化度寺碑》似乎比《九成宮》寫得更凝練一些,這便是楊守敬看出它比《九成宮》醇古的地方。元趙孟頫跋此碑云:“唐貞觀間能書者,歐陽率更為最善,而《邕禪師塔銘》又其最善者也。”明人王世貞更以為此碑“精緊,深合體方筆圓之妙”。清楊守敬《學書邇言》評日:“歐書之最醇古者,以《化度寺碑》為最烜赫。”康有為《廣藝舟雙楫》以為:“《化度》出于《暉福寺》及《惠輔造像記》耳。”郭尚先在《芳堅館題跋》中特意用了“淵穆”二字,以區別于歐陽詢的其他作品。在這件作品中,歐陽詢書法一向所具有的北方書風,殘留的已經不多,而呈現出強烈的自我面目。從某些用筆特色來看,后來的柳公權似乎得力于此碑者頗多。

五、從《化度寺碑》審視歐陽詢對楷法結構的研究意義

楷書妙在性情,能氣形質。“真以點畫為形質,使轉為性情”。唐朝人對楷書的結妙有特別的研究,因專講結構,故精于楷書法度的書家特別多。就連草書大家張旭、懷素、孫過庭等都有扎實的楷書基本功。孫過庭云:“若運用盡于精熟,規矩諳于胸襟,自然容與徘徊,意先筆后,瀟灑流落,翰逸神飛。”隨著初唐儒學傳統的恢復,孫過庭提出建立規矩法度的要求:“運用之方,雖由己出,規模所設,信屬目前”。張旭寫《郎官石柱記》,端莊謹嚴,規矩至極,這種楷書功底使他的書法“守乎法度者至嚴,則出乎法度者至縱”。

在書法藝術的發展過程中,人們一直以線條美為書法的本質,對結構美的研究似乎較為冷漠,直到唐初歐陽詢的出現,對漢字結構的研究和書法空間的構筑表現才被重視。歐陽詢對結構很有研究,其《傳授訣》云:“每秉筆必在圓正,氣力縱橫輕重,凝神靜慮。當審字勢,四方停勻,八邊具備,短長合度,粗細折中,心眼準程,疏密敬正。”歐陽詢以為八法尚不能包括一切字的點畫,故增益減少其所有無,著運行《八訣》,生動詳盡地形容了行筆的姿態。同時,歐陽詢的《結構三十六法》是他對書法空間意識的研究成果,概括了楷書布勢的基本規律,是唐代論結體法度最詳盡的,成為楷書準繩。明代李淳《大字結構八十四法》,清代黃自元《間架結構九十二法》,皆是在此基礎上發展而成。該法從書寫前的精神準備、執筆方法、書寫意境到結構原則與墨色的掌握,從肥瘦剛柔的控制、總體布局的原則到各種結構的要領等入手,簡練而又全面地概括了作書的道理。尤其對諸如“排疊”“避就”“頂戴”“穿插”“向背”“覆蓋”……不同結構的組合、移位、變形,相同字的變化,異體字的寫法等諸多問題,闡釋得簡明而清晰。歐陽詢的楷書結構規律對書法空間構筑的貢獻,一直被后世所重視。陳振濂如此評說歐陽詢:“他的成功似乎向后人揭示出一種奇怪的風格范型:一方面,他是以整齊與正規的韁繩去套住北碑那脫韁野馬似的縱橫恣肆,這看起來有點像李斯秦篆對詭怪陸離的金文大篆的改造,似乎為書法家們所不取:另一方面,他在規整的結構基調上酌取北碑的線條風格,從而體現出與魏碑相近的險勁氣息,這一點又頗使書法家們心醉神馳。他的存在標志著楷書在書法史上取得了真正的無上地位。”

作者簡介:

竇永鋒,甘肅省張家川縣人,別署飛云堂主人,中國書法家協會會員、中國文藝評論家協會會員、《書法導報》特約記者、甘肅省書法家協會學術委員會委員、天水書法院學術部主任。主要從事金石考證辨釋、簡牘書法研究與書畫創作。其書畫理論及作品在《中國書法》《中國書法報》《書法研究》《大觀·收藏》《中國書畫報》《書法導報》《書法報》等藝術類期刊發表。