非遺舞蹈論 (上)

藍 凡

一、引子

非物質(zhì)文化遺產(chǎn) (以下簡稱非遺)是指各種以非物質(zhì)形態(tài)存在的與群眾生活密切相關(guān)、世代相承的傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式。非遺舞蹈,就是作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的舞蹈。非遺舞蹈是人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)遺產(chǎn)的一部分,即被有關(guān)國家和機構(gòu)依照 《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》的規(guī)定選入和認定的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的舞蹈。

顯然,對舞蹈進行非遺命名,并不是舞蹈分類的需要。換句話說,非遺舞蹈并非是對舞蹈進行分類的結(jié)果,所以它不具備舞蹈分類學(xué)上的意義。非遺舞蹈是對舞蹈進行有目的的“選擇”的結(jié)果。因為這種 “選擇”是一種人類約定俗成的公約行為,在很大程度上就是一種國家政府行為,所以可以這樣說,非遺舞蹈是一種由政府主導(dǎo)的并由政府資本管控和行政管理的舞蹈發(fā)展的計劃行為。①中國非遺舞蹈的四級歸類制,就是依據(jù)中國的國情和非遺舞蹈的實際情況而作出的 “選擇”規(guī)范,是一種有條件的 “約定”結(jié)果,而不是藝術(shù)分類的結(jié)果。

2003年10月17日,由聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過的《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》,體現(xiàn)了世界的這種意志。②“考慮到國際社會應(yīng)當本著互助合作的精神與本公約締約國一起為保護此類遺產(chǎn)做出貢獻,以及教科文組織有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的各項計劃,尤其是 ‘宣布人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作’計劃,認為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是密切人與人之間的關(guān)系以及他們之間講行交流和了解的要素。它的作用是不可估量的,于2003年10月17日通過本公約。” 《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(2003年10月17日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20頁。雖然非遺舞蹈是 “選擇”的結(jié)果,但當它一旦存在,就帶有了自身的規(guī)律和特性——非遺舞蹈的非遺性以及由舞蹈自身特征和歷史原因 “造成”的非遺舞蹈間性——舞蹈的非遺間性。非遺舞蹈的非遺性,包括一般特性與個別 (特殊)特性。

舞蹈作為非遺的一般特性,或者說舞蹈非遺性的一般特性,是傳統(tǒng)性、代表性和急需性,這也是人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的共性。非遺舞蹈的一般特性,實際上也是人類 “選擇”舞蹈作為非遺的基礎(chǔ)性標準,一種公約性的 “選擇”依據(jù)。尤其是非遺舞蹈的急需性,這是一種在特別情況下——舞蹈多樣性 “面臨損壞、消失和破壞的嚴重威脅”①《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》,載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20頁。而做出的特別 “選擇”。

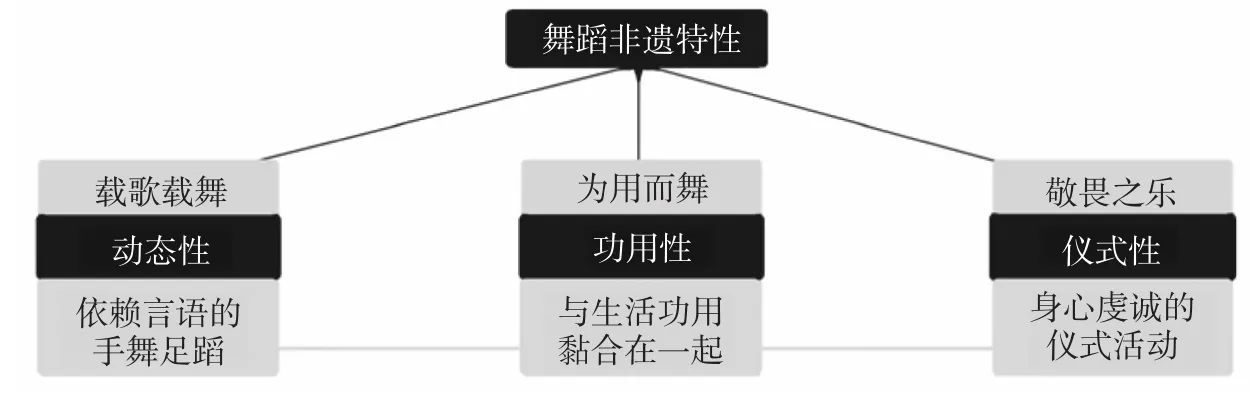

舞蹈非遺性的個別 (特殊)特性,則是動態(tài)性、功用性和儀式性,這是作為非遺的舞蹈特性,或者說是因為舞蹈自身的特征而帶來的特殊性。非遺舞蹈的個別特性,實際上是舞蹈作為人類的一種藝術(shù)行為特征的體現(xiàn),是非遺文化中舞蹈的個性特征的表現(xiàn)。

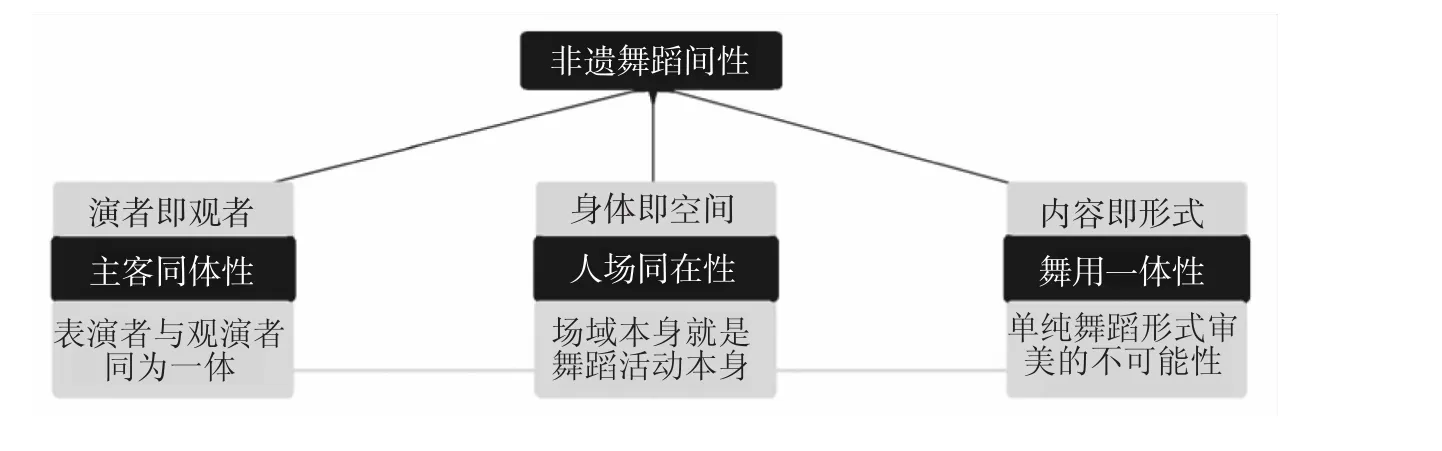

如果說非遺舞蹈的非遺性,是舞蹈作為非遺的本體的特性,構(gòu)成了非遺舞蹈的基本矛盾,那么,舞蹈的非遺間性,就是舞蹈“存在”社會中的特性,即構(gòu)成人類舞蹈行為的一切內(nèi)部與外部因素互動關(guān)系的特性。舞蹈的非遺間性的三大基本原則是主客同體性原則,人場同在性原則和舞用一體性原則。

舞蹈的非遺性和非遺間性,是舞蹈作為非遺的生產(chǎn)、保護和延續(xù)的基礎(chǔ)與依據(jù),但非遺舞蹈的提出和 “選擇”,并非僅是為了舞蹈的生產(chǎn)、保護和延續(xù),其最終目的卻是為了 “再創(chuàng)造”舞蹈②“承認各社區(qū),尤其是原住民、各群體,有時是個人,在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造方面發(fā)揮著重要作用,從而為豐富文化多樣性和人類的創(chuàng)造性做出貢獻”,《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(2003年10月17日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20頁。的豐富性和多樣性,這是非遺舞蹈提出和存在的終極意義。“這種非物質(zhì)文化遺產(chǎn)世代相傳,在各社區(qū)和群體適應(yīng)周圍環(huán)境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創(chuàng)造,為這些社區(qū)和群體提供認同感和持續(xù)感,從而增強對文化多樣性和人類創(chuàng)造力的尊重。”③《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(2003年10月17日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第22頁。就這種意義而言,非遺舞蹈的保護和傳承是 “再創(chuàng)造”的保護和傳承,沒有了非遺舞蹈的 “再創(chuàng)造”,非遺舞蹈的保護和傳承就喪失了其根本性的歷史意義。換句話說,非遺舞蹈的存在,并不是僅僅為了保護、傳承和延續(xù),而是為了 “再創(chuàng)造”—— “增強對文化多樣性和人類創(chuàng)造力的尊重”。

舞蹈作為非遺的最基本矛盾,就是非遺性、非遺間性與 “再創(chuàng)造”之間的矛盾。在這里,非遺性與 “再創(chuàng)造”之間的矛盾是基礎(chǔ)性的,舞蹈的非遺間性則構(gòu)成了對非遺性與 “再創(chuàng)造”的限制與平衡,它一方面強化了非遺性與 “再創(chuàng)造”的矛盾和沖突,另一方面又規(guī)范了非遺性與 “再創(chuàng)造”的統(tǒng)一與平衡。這是因為,從非遺舞蹈的生產(chǎn)、保護、延續(xù)到再創(chuàng)造,這是一個完整的邏輯鏈。作為邏輯因果,舞蹈的非遺性與 “再創(chuàng)造”之間的尖銳矛盾,是一種生產(chǎn)與保護、延續(xù)與創(chuàng)新的限制和制約的衍變邏輯,只有在達到非遺性與 “再創(chuàng)造”的矛盾統(tǒng)一后,舞蹈的非遺間性原則才能達到相對的平衡,非遺舞蹈也才能獲得良性的可持續(xù)發(fā)展,最終達到創(chuàng)造性的振興目的。這是舞蹈作為非遺的哲學(xué)。

如果說,舞蹈的非遺性、非遺間性與“再創(chuàng)造”的矛盾是一切作為非遺的舞蹈的共性,但這種矛盾的統(tǒng)一卻因為歷史和國情的不同而呈現(xiàn)出差異性。地方、國家、區(qū)域?qū)Ψ沁z舞蹈的生產(chǎn)、保護、延續(xù)與再創(chuàng)造的政策和措施的差異,也就在于這種矛盾差異和如何解決矛盾差異的 “文化政策和措施”上,“文化政策和措施”指地方、國家、區(qū)域或國際層面上針對文化本身或為了對個人、群體或社會的文化表現(xiàn)形式產(chǎn)生直接影響的各項政策和措施,包括與創(chuàng)作、生產(chǎn)、傳播、銷售和享有文化活動、產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)的政策和措施。④《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6頁。

中國在非遺舞蹈生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造上的特殊性,是因中國歷史、國情和社會制度的特殊性,以及非遺舞蹈的自身歷史所形成的非遺性、非遺間性與 “再創(chuàng)造”的矛盾統(tǒng)一的特殊性而造成的,中國在非遺舞蹈生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造上采取的有中國特色的 “文化政策和措施”,正是為了因應(yīng)這種特殊性的需要。

不可否認,舞蹈的非遺性、非遺間性與“再創(chuàng)造”的矛盾,以及解決矛盾的特殊性,帶來的是非遺舞蹈保護、傳承和再創(chuàng)造的復(fù)雜性,它帶來的首先是在非遺性、非遺間性與 “再創(chuàng)造”矛盾認識上的不確定和不穩(wěn)定。這種對非遺舞蹈基本矛盾認識的不確定和不穩(wěn)定,反過來又造成了對非遺舞蹈在生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造認識和實踐上的不足,甚至誤解。這種狀況,在中國 “搶救”型的非遺舞蹈中,表現(xiàn)得尤為明顯和突出。它使得我們對非遺舞蹈的原生性概念和含義產(chǎn)生了一定程度的歧義,在實踐中也產(chǎn)生了相應(yīng)的偏差。

毋庸置疑,從理論上對非遺舞蹈進行討論和闡述,不僅需要,而且是 “急拍繁弦”的。

二、一般與特殊:非遺舞蹈的非遺性

任何事物的存在都具有特殊性。作為非遺的舞蹈,與其他非遺文化一樣,具有其自身的特殊性:一般意義的特殊性和特殊意義的特殊性。這也就是我們說的非遺舞蹈的特性——一般特性和個別特性。

非遺舞蹈的一般特性,即作為人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的共性,是依據(jù) “非遺”的標準 “選擇”出來的特性,即聯(lián)合國教科文組織在經(jīng)過協(xié)商通過的 《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》中約定的標準規(guī)則,也就是作為非遺必須具備的三大基本的 “選擇”要求:傳統(tǒng)性、代表性和急需性。

“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,指被各社區(qū)、群體,有時是個人,視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現(xiàn)形式、知識、技能以及相關(guān)的工具、實物、手工藝品和文化場所。這種非物質(zhì)文化遺產(chǎn)世代相傳,在各社區(qū)和群體適應(yīng)周圍環(huán)境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創(chuàng)造,為這些社區(qū)和群體提供認同感和持續(xù)感,從而增強對文化多樣性和人類創(chuàng)造力的尊重。①《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(2003年10月17日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第22頁。“認識到需要采取措施保護文化表現(xiàn)形式連同其內(nèi)容的多樣性,特別是當文化表現(xiàn)形式有可能遭到滅絕或受到嚴重損害時。”②《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》(2003年10月17日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十二屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20頁。

傳統(tǒng)性指的是具有民族特色的 “世代相傳”,代表性指的是能 “為這些社區(qū)和群體提供認同感和持續(xù)感,從而增強對文化多樣性和人類創(chuàng)造力的尊重”,急需性指的則是“有可能遭到滅絕或受到嚴重損害時”的需求特性。這三大基本 “選擇”特性是一種對非遺包括非遺舞蹈的 “約定俗成”的公約式要求和規(guī)定,也是世界上非遺包括非遺舞蹈的最基本的入門 “選擇”條件,是非遺包括非遺舞蹈的一般特性。傳統(tǒng)是 “遺產(chǎn)”的必需條件,“遺產(chǎn)”指 “歷史上遺留下來的精神財富或物質(zhì)財富。”③辭海編輯委員會:《辭海》第六版彩圖本,上海:上海辭書出版社,2009年版,第2705頁。遺產(chǎn)的最大特點是不脫離民族特殊的生活生產(chǎn)方式,是民族個性、民族審美習(xí)慣的 “活”的顯現(xiàn)。民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn),蘊藏著傳統(tǒng)文化的最深的根源,包含了特有的情感、思維方式和審美習(xí)慣,保留著形成該民族文化的原生狀態(tài)。所以,“世代相傳”構(gòu)成為一段歷史,讓這種“相傳”的文化傳統(tǒng)具有遺產(chǎn)的歷史意義。不僅如此,這種 “世代相傳”的傳統(tǒng)性,因深具民族特色,與群眾生活密切相關(guān),從而才能保證文化的多樣性。中國遵循聯(lián)合國教科文組織的 《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》,依據(jù)中國國情,對入選非遺名錄的傳統(tǒng)舞蹈,一是在時間上 (一百年以上的項目)作了框定和限制,就是在時間上對舞蹈非遺性的一種規(guī)范。從2006年、2008年、2011年和2014年國務(wù)院先后公布的國家級非遺舞蹈項目名錄①前三批名錄名稱為 “國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄”,《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》實施后,第四批名錄名稱改為 “國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄”。來看,時間基本都是在百年甚至數(shù)百年以上,這可以看作是依據(jù)中國的歷史和國情,對非遺舞蹈在 “傳統(tǒng)”上的時間—— “世代相傳”的條件限定;二是列入非遺名錄的舞蹈代表作,基本上都是民間舞蹈和宗教舞蹈——生產(chǎn)生活習(xí)俗類的舞蹈,這可以看作是依據(jù)中國的歷史和國情,對非遺舞蹈在 “傳統(tǒng)”上的性質(zhì)——有中國民族特色的 “與自然和歷史的互動”的條件限定。②從列入世界非遺名錄的舞蹈類代表作,如拉卡拉卡—湯加說唱舞蹈、德拉邁茨的鼓樂面具舞、巴亥瑞康卡烏的圓圈桑巴舞、德拉邁茨的鼓樂面具舞、比斯萃薩的巴比—肖普魯克地區(qū)古老的復(fù)調(diào)音樂、舞蹈和儀式習(xí)俗、日本歌舞伎、維布扎治療舞蹈儀式、古勒—沃姆庫魯祭祀和舞蹈儀式、卡魯斯儀式舞蹈、托缽僧舞蹈儀式、柬埔寨皇家舞劇以及中國的農(nóng)樂舞,也都是這種深具民族特色,與群眾生活密切相關(guān)的舞蹈。所以,歷史性和民族性是傳統(tǒng)性的兩大基本條件。而從哲學(xué)上說,傳統(tǒng)是歷史發(fā)展繼承性的表現(xiàn),保證非遺舞蹈的傳統(tǒng)性,是為了舞蹈作為非遺的穩(wěn)定性,因為只有具有了 “世代相傳”的歷史的時間積累和民族的特色積淀,才具備了傳統(tǒng)的歷史價值。

代表性是一種 “選擇”的邏輯,也是一種按照保護次序展開的邏輯。依照國家和地區(qū)的實際情況,如國情、政策、財政等,以及按照輕重緩急難易等狀況,分先后 “選擇”出具代表性的非遺作品,這是 “選擇”的本質(zhì)規(guī)定性。國務(wù)院發(fā)布 《關(guān)于加強文化遺產(chǎn)保護的通知》,制定國家、省、市、縣的四級選擇和保護體系,就是一種適合中國國情的循序漸進的保護措施。③“名詞 ‘保護’意指為保存、衛(wèi)護和加強文化表現(xiàn)形式多樣性而采取措施。動詞 ‘保護’意指采取這類措施”。見 《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6頁。換句話說,作為非遺的舞蹈,被列入人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表名錄,表明了這種舞蹈 (舞蹈種類、舞蹈項目、舞蹈節(jié)目、舞蹈活動等)的代表性:在豐富文化多樣性和人類創(chuàng)造性上所做的貢獻,傳遞著某個區(qū)域的文化特征、價值觀和意義。④“確信傳遞著文化特征、價值觀和意義的文化活動、產(chǎn)品與服務(wù)具有經(jīng)濟和文化雙重性質(zhì)”,《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約·序語》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第2頁。當然,由于國家、民族和地域的差異性,非遺舞蹈在生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造上并不相同,表現(xiàn)出各自的多元性和復(fù)雜性,這是非遺包括非遺舞蹈代表的差異性,也可以說是舞蹈作為非遺的一種為人類所再設(shè)定的內(nèi)在規(guī)定性。

急需性,這是人類對舞蹈多樣性 “面臨損壞、消失和破壞的嚴重威脅”而生發(fā)的共同理念,采取的共同應(yīng)急措施。這是因為,由于全球化和社會轉(zhuǎn)型進程,隨著人類科技的高速發(fā)展,一些代表性舞蹈 “面臨損壞、消失和破壞的嚴重威脅”,而且 “在缺乏保護資源的情況下,這種威脅尤為嚴重”,⑤《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》,載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第20頁。這種“嚴重威脅”促使對非遺舞蹈的 “保護”變成 “搶救”。尤其是對個別少數(shù)民族,特別是瀕臨消亡的人口基數(shù)小的民族舞蹈文化的搶救。當然,“搶救”是一項應(yīng)急性的 “保護”措施,是為了某種舞蹈在作為非遺前不至于被 “損壞和消失”,因此它在 “選擇”性上便具備了優(yōu)先的可能,這已構(gòu)成 “非遺”保護的一個重要方面。

可以這樣說,傳統(tǒng)性、代表性和急需性是一切非遺文化的一般特性,可以說是一種人為設(shè)定的 “選擇”的特性。它表明了:規(guī)則是人自己定的,是人類自己對自己 “約束”的結(jié)果,也是自己對自己 “選擇”的結(jié)果。

如果說,傳統(tǒng)性、代表性和急需性是非遺包括非遺舞蹈所具備的一般性特征,那么,動態(tài)性、功用性和儀式性則是非遺舞蹈的特殊性特征——個別性特征。

圖1 非遺舞蹈的非遺性示意圖

因為作為非遺的舞蹈,其材料和技藝的特殊性——非語言性、身體表達、功用性強和場域時空性,這直接導(dǎo)致了與其他非遺項目相比,非遺舞蹈具備的非常特殊的特性,也就是舞蹈的特殊的非遺性。舞蹈的非遺性是人類口頭遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中特殊的非遺性,也可以說是舞蹈非遺性的個別性特征。這是作為非遺的舞蹈的特征,或者說是因為舞蹈自身而帶來的特殊性特征。舞蹈作為非遺的個別特性,決定了非遺舞蹈的基本屬性。

(一)動態(tài)性特征是非遺舞蹈作為 “表演藝術(shù)”的特征,但這又是一種與舞蹈表演相當不同的 “表演”

依靠身體的動作和運動來敘事與抒情,是舞蹈作為藝術(shù)的依據(jù),但非遺舞蹈與一般意義上的舞蹈——表演性舞蹈并不完全相同,由于其功用性和儀式性的黏附力,不管是祭神祛邪,還是求福納祥,身體的動態(tài)運動在很大程度上需要依賴 “語言”的力量,因之“載歌載舞”成為非遺舞蹈的基本形態(tài)。這已經(jīng)不僅僅是一種舞蹈身體的特征,而是一種身體動作對言語表達的依賴,一種 “與生俱來”的需求屬性。這是因為,祭神祛邪和求福納祥的 “具體”目標,需要人類基本的言語表白和交流,才能 “敘述”清楚。造成的結(jié)果是:舞蹈的身體動作成為 “言語”的一種 “說明”。所以,為了這種 “敘述”的需要,非遺舞蹈的身體運動與語言表達是相互依存、相互黏附的。

在這里,審美已經(jīng)不是身體運動的主要訴求。身體動態(tài)的運動成為言語的另一種表達——主要呈現(xiàn)出身體的 “言語性”而非表演性。其造成的結(jié)果就是:表演性的身體動態(tài)運動是以審美的維度為主,但 “言語性”的身體動態(tài)運動卻以 “敘述”的維度為主。換句話說,對非遺舞蹈來說,動態(tài)性特征的標志是:身體動作對言語的依賴性強,載歌載舞成為非遺舞蹈的一個重要特征。

非遺舞蹈的這種本質(zhì)規(guī)定性,規(guī)定了非遺舞蹈是一種身體的動作/言語的活態(tài)文化遺產(chǎn),它強調(diào)的是以身體的動作/言語為核心的動態(tài)性活動。換句話說,相比一般的表演性舞蹈,非遺舞蹈的動態(tài)特征的通約性非常高,即非遺舞蹈的觀看,對普通民眾而言不存在任何觀看上的障礙,也不存在任何觀看上的經(jīng)驗要求,這是非遺舞蹈動作加言語——載歌載舞形態(tài)的特殊性所致。正是在這一點上,我們說,非遺舞蹈的動態(tài)性特征決定了對非遺舞蹈的保護與傳承一定是一種特殊的 “活態(tài)”的保護與傳承,不僅根本上就不存在“非活態(tài)”的保護與傳承,①對非遺舞蹈來說,其他的保護措施,如立檔、研究、保存等,都是輔助性的,這是因為舞蹈的 “非活態(tài)”保護只是一種“文物 “保護。而且還要特別關(guān)注其 “言語”在身體動態(tài)運動中的作用——“載歌載舞”的非遺屬性及其變化。

(二)功用性特征是非遺舞蹈的非遺性的主體特征,是舞蹈作為非遺的基本理由與依據(jù)

作為非遺舞蹈的功用,主要指的是生產(chǎn)、生活的信仰與習(xí)俗——祭神祛邪、求福納祥、喜慶豐年,等等。這里的 “功用”不是一般意義上的功利,如經(jīng)濟、意識形態(tài),而是“有目的的使用”——實用,人的生產(chǎn)、生活的 “實用”——是與人的生產(chǎn)、生活密不可分的 “實用”。所以在某種程度上可以這樣說,非遺舞蹈基本上就是 “實用性”舞蹈,甚至可以說是實用藝術(shù)的一種。

唯其如此,世界上被列入非遺舞蹈代表名錄的,基本上都是功用性的舞蹈。譬如中國唯一列入世界非遺代表作名錄的朝鮮族《農(nóng)樂舞》①2006年5月20日,朝鮮族 《農(nóng)樂舞》經(jīng)國務(wù)院批準列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2009年9月30日,在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行的聯(lián)合國教科文組織保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會第四次會議審議并批準中國朝鮮族農(nóng)樂舞列入 《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。,流傳于吉林省、黑龍江省、遼寧省等地的朝鮮族聚居區(qū),也是朝鮮和韓國農(nóng)村流行的民間舞蹈。農(nóng)樂舞雖然最初稱農(nóng)樂隊或農(nóng)樂組,俗稱 “農(nóng)樂”,但其功用并非單純的 “農(nóng)家”之 “樂”,而是為了祈禱豐年,是古時朝鮮族 “祭天”儀式的一部分。其中最后的高潮部分 “象帽舞”,男性舞者頭戴盤有彩帶的圓帽,用頭部將長達20米的彩帶甩出水平、垂直、傾斜等方位的圓弧,帶有很高的娛樂性。而其實,象帽舞相傳是由古代朝鮮族人民在耕作時,將大象毛綁在帽尖上左右搖擺用來驅(qū)趕野獸的侵擾演變而來的;也有說它源于古代朝鮮人在狩取野獸等食物后,甩動發(fā)髻以示慶賀的一種祭祀表達形式。

可見,非遺舞蹈的這種功用性,帶有非常強烈的目的性——為生產(chǎn)和生活而作的目的,甚至是宗教目的。在這里,舞蹈的 “表演”不是主要的,舞蹈的 “目的”才是根本性的。這構(gòu)成了非遺舞蹈的最基本屬性,也造成非遺舞蹈與表演舞蹈的最本質(zhì)的差異——功用性的舞蹈以目的的達成為主,表演性的舞蹈以身體的展開為主。換句話說,對非遺舞蹈來說,功用性特征的標志是:舞蹈目的的使用性強,舞蹈的目的就在民眾的生產(chǎn)和生活中,為用而舞成為非遺舞蹈的一個重要特征。

非遺舞蹈的這種基本屬性,決定了非遺舞蹈是一種身體實用性——動作/目的的活態(tài)文化遺產(chǎn),它強調(diào)的是以身體實用的動作/目的為核心的動態(tài)性活動。正是在這一點上,我們說,非遺舞蹈的功用性特征決定了對非遺舞蹈的保護與傳承一定是一種特殊的保護與傳承,不僅要特別正視和辯證看待舞蹈“功用”的保護與傳承,更要從本質(zhì)上保護與傳承非遺舞蹈這種須臾不脫離最基本 “生活”的特性。

(三)儀式性特征是非遺舞蹈非遺性的另一個基本特征

“鄉(xiāng)村的民間舞蹈通常顯示出古代的儀式淵源。”②中國大百科全書出版社 《不列顛百科全書》國際中文版編輯部編譯:《不列顛大百科全書》,北京:中國大百科全書出版社,1999年版,第368頁。這里的 “儀式性”并不僅是莊重、嚴肅的意思,而是說帶有相當大的虔誠——身的虔誠和心的虔誠。儀式中通過這種虔誠感很強的舞蹈活動,來造成一種與日常不一樣的氛圍,以達到答神明、祛鬼魅、除邪祟、祈吉祥的目的。“儀式旨在重構(gòu)一種情境,而非再現(xiàn)一個事物。”“啞劇舞蹈還會讓我們認識到儀式在溝通實際生活與作為生活的再現(xiàn)的藝術(shù)之間的紐帶作用。”③[英]簡·艾倫·哈里森:《古代藝術(shù)與儀式》,劉宗迪譯,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2016年版,第17、19頁。

在這里,儀式性的舞蹈活動是一種舞蹈心境,也是一種舞蹈態(tài)度。活動已不是舞蹈的主要表達,氛圍才是舞蹈要造成的最終目的。很多時候,舞蹈本身就是一種儀式。其結(jié)果就是:舞蹈活動在這種虔誠感很強的儀式中展開,舞蹈原本的單純休閑自娛反倒退居到了次要的位置。換句話說,對非遺舞蹈來說,尤其是對中國的非遺舞蹈來說,這是幾千年來的老百姓,特別是農(nóng)民人生態(tài)度的一種集中表現(xiàn):在艱難的生活中認真過活,從不游戲人生,更不悲觀人生。即使是農(nóng)閑的娛樂,舞蹈也是一種認真的生活。表現(xiàn)出的是對天地的敬畏,對人生的敬畏,對生命的敬畏。舞蹈的娛樂性沉浸在敬畏之樂的精神之中。譬如中國各地的龍舞,追溯其源頭都是儀式性很強的民間活動,與祭祀、拜神、求雨、祈福捆綁在一起,所以如長江三角洲一帶的草龍舞,在求雨祛邪的儀式性舞蹈活動結(jié)束后,都要將作為 “舞具”的草龍,非常虔誠地放回廟堂封存,以待來年再用,充分體現(xiàn)了對人生和生命敬畏的精神。可以說,敬畏神靈就是敬畏生命,這是中國古代 “天人合一”思想在舞蹈活動中的體現(xiàn)。

所以,儀式性的舞蹈活動表現(xiàn)出來的是一種齊心協(xié)力、盡心盡力的 “敬畏之樂”的精神,決定了非遺舞蹈是一種敬畏生命的活態(tài)文化遺產(chǎn),我們對非遺舞蹈的保護與傳承一定是一種特別特殊的保護與傳承,不僅要歷史地看待其儀式性的特性,更要在保護與傳承的過程中,接續(xù)中國老百姓這種敬畏天地、敬畏生命的精神。

圖2 舞蹈非遺特性圖示

可見,傳統(tǒng)性、代表性和急需性僅是舞蹈作為非遺的 “選擇”屬性,動態(tài)性、功用性和儀式性才是其本質(zhì)的屬性,一種依賴言語的手舞足蹈構(gòu)成 “載歌載舞”的舞蹈特征,與生活功用黏合在一起的 “為用而舞”的舞蹈特征,以及身心虔誠的儀式活動形成 “敬畏之樂”的舞蹈特征。

最后我們說,中國的非遺舞蹈,是對中國舞蹈進行的有目的的 “選擇”的結(jié)果——不管是自然還是人為的 “選擇”。①在歷史上,“自然”舞蹈的選擇和淘汰,其實都是社會性的人為 “選擇”的結(jié)果,一種歷史性的人工選擇的結(jié)果。由于中國特有的社會制度變遷和文化發(fā)展現(xiàn)狀,不僅使得中國傳統(tǒng)舞蹈的 “傳統(tǒng)性”和民間舞蹈的 “民間性”,②傳統(tǒng)舞蹈和民間舞蹈是兩個不同概念,傳統(tǒng)舞蹈是時間區(qū)分上的概念,民間舞蹈則是社會性舞蹈分類意義上的類型概念。都發(fā)生了極大的演化,而且“選擇”的要求也有著特殊的規(guī)范,從而“規(guī)定”了中國的非遺舞蹈在生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造上的更為不一般的特殊性——中國舞蹈的非遺特性,“考慮到文化在不同時間和空間具有多樣形式,這種多樣性體現(xiàn)為人類各民族和各社會文化特征和文化表現(xiàn)形式的獨特性和多元性”,③《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約·序語》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第1頁。這也是中國非遺舞蹈在生產(chǎn)、保護和延續(xù)上的特殊性所在。

三、矛盾哲學(xué):非遺舞蹈間性

“間性”理論本來是生物學(xué)的一種 “雌雄同體”理論,④西方胡塞爾率先提出 “主體間性”的哲學(xué)范疇,之后海德格爾、哈貝馬斯、巴赫金、伽達默爾、布伯等人分別從哲學(xué)、社會學(xué)、闡釋學(xué)等不同角度對之進行了生發(fā)闡釋。我們把它引入非遺舞蹈理論中來,實在是一樁非常有意思的事,它表明了非遺舞蹈理論本身的可研究性與復(fù)雜性。

所謂非遺舞蹈間性,即舞蹈的非遺間性,指的是作為非遺的舞蹈,其舞者與觀者、舞蹈與空間以及舞蹈的內(nèi)容和形態(tài)之間的矛盾統(tǒng)一的互動生存關(guān)系性。換句話說,舞蹈的非遺間性,就是舞蹈 “存在”社會中的特性,即構(gòu)成人類舞蹈行為的一切內(nèi)部與外部因素互動關(guān)系的特性。印度當代著名思想家雷蒙·潘尼卡認為:“文化間性涉及文化最深處的結(jié)構(gòu),因而它也是這樣一種被給的東西。當我們從內(nèi)部去努力包羅或安置別的文化時,我們也不得不承認 (至少在形式上),我們用以接近其他文化的工具是它自己臨到我們頭上來的,雖然經(jīng)過了我們所生活的文化的鍛造。”⑤[印度]雷蒙·潘尼卡:《文化間哲學(xué)引論》,辛怡摘譯,載 《浙江大學(xué)學(xué)報》(人文社會科學(xué)版),2004年第6期,第53頁。雷蒙·潘尼卡 (Raimon Panikkar),男,印度籍,當代著名思想家,宗教對話之父,文化間哲學(xué)和跨文化研究的倡導(dǎo)者,美國加利福尼亞大學(xué)榮休教授,現(xiàn)居于西班牙巴塞羅那。

聯(lián)合國教科文組織在 《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》中就這樣明確指出:“‘文化間性’指不同文化的存在與平等互動,以及通過對話和相互尊重產(chǎn)生共同文化表現(xiàn)形式的可能性。”①《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第6頁。海德格爾更明確地指出,主體間性就是一種共主體性:“世界向來已經(jīng)總是我和他人共同分有的世界。此在的世界是共同世界。‘在之中’就是與他人共同存在。他人的在世界之內(nèi)的自在存在就是共同存在。”“此在本質(zhì)上是共在。”②[德]海德格爾:《存在于時間》,李嘉映、王慶節(jié)譯,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1987年版,第146、152頁。

這就是說,舞蹈的非遺間性,并不把“舞蹈”主體單單看作是一個封閉的個體,而是看作與其他非 “舞蹈”主體的共在,非遺舞蹈間性即舞蹈的非遺性與非舞蹈的非遺性的交互主體性,它是作為非遺的舞蹈主體與生成舞蹈的主體互為條件的共在,兩者構(gòu)成互為依存的 “他者”關(guān)系。非遺舞蹈正是通過作為非遺的舞蹈主體與非舞蹈主體的互為共存關(guān)系——差異性和同一性、關(guān)聯(lián)性和互動性的間性特質(zhì),來共同構(gòu)成框架。

換句話說,舞蹈非遺間性的規(guī)定是,作為非遺的舞蹈構(gòu)成的是一個大尺度結(jié)構(gòu)——舞蹈的表現(xiàn)者與舞蹈的觀演者是一個整體結(jié)構(gòu),舞蹈的人體動作形態(tài)與周邊的活動場域是一個整體結(jié)構(gòu),舞蹈內(nèi)容與舞蹈形態(tài)之間也是一個整體結(jié)構(gòu)。這就是說,舞蹈的表現(xiàn)者與舞蹈的觀演者是融合共存、不分彼此的;舞蹈的動作形態(tài)與社會場域是融合共存、不分彼此的;舞蹈的身體形態(tài)與動作內(nèi)容是融合共存、不分彼此的。所以,聯(lián)合國教科文組織通過的 《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》,在第一章 “目標與指導(dǎo)原則”的第一條 “目標”中非常明確地提出,要 “加強文化間性,本著在各民族間架設(shè)橋梁的精神開展文化互動。”③《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第3頁。雖然是講的另一種文化間性,但卻可以拿來參照。這也就是說,非遺舞蹈的生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造——舞蹈作為非遺的多樣性,正是在這種融合共存的 “間性”中,才得以實現(xiàn)。

唯其如此,我們說,舞蹈非遺間性是舞蹈作為非遺的生存本質(zhì)和生命本質(zhì),也是舞蹈作為非遺的邏輯基礎(chǔ)和本質(zhì)規(guī)定性。正是非遺舞蹈的這種 “間性”,才使得非遺舞蹈的一般性矛盾和特殊性矛盾最終能獲得矛盾的統(tǒng)一,也才使得非遺舞蹈具有 “生產(chǎn)、保護和延續(xù)”的可能性和可行性,并最終使得非遺舞蹈具備 “再創(chuàng)造”的可能性和可行性。“在交往行為中,互動本身從一開始甚至就取決于參與者相互之間能否在主體間性層面上對他們與世界的關(guān)聯(lián)共同做出有效的評價。”④[德]哈貝馬斯:《交往行為理論》,曹衛(wèi)東譯,上海:上海人民出版社,2004年版,第106頁。也正是在這種意義上,我們又說,舞蹈非遺間性是其生產(chǎn)、保護、延續(xù)和再創(chuàng)造的本質(zhì)基礎(chǔ),是非遺性的規(guī)定性——對非遺性的規(guī)范、限制與平衡。

舞蹈非遺間性的三大基本原則是:主客同體性原則,人場同在性原則和舞用一體性原則。

(一)主客同體性原則

主客同體性原則指的是舞蹈的表演者與舞蹈的觀演者是一個整體結(jié)構(gòu)——同構(gòu)。這就是表演者與觀演者 “同為一人”:走進場中,是表演者,走出場外,是觀演者;平時勞動生活,表演觀演不分;祭神祛病祈福,表演觀演同求。就這種意義而言,其實表演主體是主體,觀演客體也是 “主體”,構(gòu)成不分彼此、互為依存的 “他者”關(guān)系——你中有我,我中有你,彼此關(guān)聯(lián),互為依存,兩者須臾不可分離。

與其他藝術(shù)類型的非遺相比,非遺舞蹈的這種主客同體的非遺間性原則,表現(xiàn)得格外強烈與剛性;與不是非遺的表演類舞蹈相比,非遺舞蹈的這種主客同體的非遺間性原則,也表現(xiàn)得十分特殊。這就是:包括戲劇、音樂、繪畫、曲藝等在內(nèi)的其他藝術(shù)樣式,雖然作為表演藝術(shù),表演與觀賞本是不可分的,但卻允許其 “單獨”存在——臺上是“鐵打的營盤”,臺下是 “流水的兵”。但對非遺舞蹈來說,由于其本身是為生產(chǎn)生活習(xí)俗而 “發(fā)生”的緣由,與其說是舞蹈的 “表演”,不如說是參與;與其說是舞蹈的 “觀看”,不如也說是參與。在這里,臺上演出與臺下觀看彼此融合,甚至是演觀穿插輪替,“流水的兵”也成了 “鐵打的營盤”,演出活動等同于觀賞自身。這實際上是說,舞蹈作為非遺的表演者與觀演者,其實是一體的,演者即觀者,主體即客體,沒有了觀演者的參與——應(yīng)該說這是另一種角度的表演者,非遺舞蹈的任何活動都是沒有意義的,也是根本不存在的。

譬如中國普遍流行的民間秧歌、蓮湘(又稱霸王鞭)、高蹺、花燈、旱船、龍舞、獅舞,等等,表演與觀演幾乎沒有區(qū)別,都是祭神祛病祈福行為的參與者,甚如 “打”蓮湘,其本身就是一種 “職業(yè)”行為,不存在演者與觀者的差別。所以明代的沈德符記載:“吳下向來有俚下婦人打三棒鼓乞錢者,予幼時尚見之,亦起唐咸通中,王文通好用三杖打撩,萬不失一。但其器有三等:一曰頭鼓,形類鼗,二曰聒鼓,三曰和鼓。今則一鼓三槌耳。”①[明]沈德符:《顧曲雜言》,載 《歷代曲話匯編·明代編第二集》,合肥:黃山書社,2006年版,第74頁。民間打棒鼓乞錢,其本身就是一種生活,不分演者與觀者。就這種意義上說,非遺舞蹈的存在和保護,并不僅僅是表演者的存在和保護,甚或傳承人的存在和保護,而是表演者與觀演者的同體性的存在和保護。可見,舞蹈的這種非遺間性,是一種參與性,更是一種同體性。舞蹈的這種主客同體間性表明了,作為非遺的舞蹈是一種群體化的舞蹈,它凸現(xiàn)了這樣一個歷史的慣例:由于演者與觀者是同為一體的,所以觀者也是參與人,如果僅有舞蹈演者的傳承,沒有舞蹈觀者的傳承,舞蹈作為非遺是不可能得到保護和再創(chuàng)造的。結(jié)論是:對于非遺舞蹈的傳承和保護來說,人的傳承是重要的,但這里的 “人”是雙向的:表演者的 “人”和觀演者的 “人”。

(二)人場同在性原則

人場同在性原則指的是舞蹈的人體動作形態(tài)與周邊的活動場域是一個整體結(jié)構(gòu)——非遺舞蹈空間。舞蹈場域分為場景和情景。場景是舞蹈固定的活動場所,情景是依靠舞蹈 “舞”出來的敘事場所。舞蹈的非遺間性,就是 “手舞足蹈”與活動場域的緊密鑲嵌,舞就是場,場就是舞——表演活動與觀看場所相互不分,人體動作形態(tài)就是場景和情景,這就是非遺舞蹈特有的非遺空間。前者如各種功用性的場所,如宗社、寺廟等,后者如社火、社戲,以及浸潤式的行街活動等。

在這里,有一條是非常明確的:非遺舞蹈的場域—空間,是一種完全人場同在性的場域—空間,即人文性的場域—空間。對非遺舞蹈來說,不存在純自然的舞蹈環(huán)境,即使是節(jié)慶活動的廣場街頭,它也是附著于舞蹈活動的 “人文性”——成為舞蹈功用的一部分。

譬如在民間的社火、社戲,以及各種關(guān)帝、東岳、觀音等迎神賽會上,包括中國少數(shù)民族的苗族牯藏節(jié)、傣族潑水節(jié)、藏族雪頓節(jié)等,舞蹈活動構(gòu)成了民俗活動的一部分,這種社火、社戲的活動場所也 “同在性”地成了舞蹈的一部分。舞蹈的 “表演”:調(diào)燈、旱龍船、十齋郎、撲蝴蝶、耍和尚、跳竹馬、走馬燈、跑旱船、夜巡班、九串珠、十八鯉魚等,雜舞其間;不僅如此,鼓樂、雜技、裝扮、臺閣等非 “舞蹈”也雜陳其中,舞的場和場的舞,彼此融為一體。在這里,舞蹈的 “表演”場所成為人文的 “活動”空間,舞蹈活動的自然環(huán)境被 “注入”了舞蹈的功用內(nèi)容后,轉(zhuǎn)換成了空間化的舞蹈。據(jù)浙江海寧的記載:“城鄉(xiāng)皆有賽會之舉。迎柬岳神者曰東岳會……賽會之時,舁柬岳及王靈官木像出外游行,導(dǎo)以儀仗、彩亭、臺閣、龍燈、高蹺,爭奇斗勝。迷信者或沿途仆仆禮拜,或飾為囚犯,著紅衣者曰紅犯,著青衣者曰青犯。或裸露上體,陷鉤于肩,下懸香爐,曰肉身燈,以媚神邀福。奇形怪狀,不可僂指。”②[清]《定海縣志·風俗》,清刻本。這種人場同在間性說明了,對于非遺舞蹈來說,舞蹈的活動與場合是不能分離的。場合變了,場合中的 “舞蹈”也隨之改變。更確切的說法是,沒有了這種同在性的場合,也就沒有了 “原生態(tài)”的舞蹈。這就是舞蹈的非遺間性的空間特色。

以浙江的奉化布龍為例。奉化布龍流行于浙江寧波奉化一帶,是請龍祈雨之俗的民間舞蹈。寧波 “天一閣”藏書樓 《鄞縣通志·文獻志》記載:“農(nóng)民遷,久旱則請龍,約鄰村農(nóng)民,舁境廟之神,往龍?zhí)抖\求。偶見水中有蛇鰻或蛙魚等動物浮出,即以為龍,置諸缸內(nèi),請之而歸,要求邑之長官跪拜供奉為神,或助貲演戲以敬之,俟雨下乃送回。”活動稱為 “送龍行會”,送龍的隊伍多達千人以上。領(lǐng)隊的蠟做大龍,龍嘴掛銅鑼,鳴鑼開路。后面緊接兩匹大馬,馱著姑娘,馬兒后面是高高的連燈。連燈上掛二十四盞小彩燈,多時掛三十二盞。接著是奏著樂器的旱船、高蹺隊、火銃隊。沿途銃炮喧天,一大群百姓背著 “雨水旗”跟在最后,以示雨水落通,旱象解除。送至 “龍?zhí)丁边叄L者跪地,焚香頭,將龍的化身放回原潭。回來途中,笙簫鼓樂,銃炮歡聲連云,響及里許。①《中華舞蹈志》編輯委員會編撰:《中華舞蹈志·浙江卷》,上海:學(xué)林出版社,2014年版,第43頁。

從中可以看出,舞蹈的人場同在間性——非遺舞蹈的空間特色:舞布龍是 “舞”;一大群百姓背著 “雨水旗”也是 “舞”;長者跪地,焚香更是 “舞”;最后 “送龍”成為 “舞龍”的高潮,笙簫鼓樂,銃炮歡聲連云,響及里許是 “舞”本身,也是 “舞”的必不可少的 “場域”。這在非遺舞蹈中已經(jīng)是一種基本性的規(guī)律。這是因為舞蹈的功用,不管是求雨祈神,還是祛邪慶喜,舞蹈展開的過程,也就是舞蹈的動態(tài)化過程,舞蹈功用的完成時間,以及舞蹈儀式的構(gòu)成氛圍。在這里,場域即舞蹈動作的空間,又是舞蹈敘事——動態(tài)性、功用性和儀式性敘事的時間——場域本身也就是舞蹈活動本身。身體即空間,動作即場景。 “臺上舞場,臺下喊場”,中國傳統(tǒng) “天人合一”的思想深深地嵌入這種群體的舞場空間之中,舞而順天而行:五谷豐登、風調(diào)雨順、國泰民安、家和身健,這樣的舞蹈,只能是 “人場同在”。

非遺舞蹈的這種人場同在間性表明了,作為非遺的舞蹈是一種場域化的舞蹈,它從本質(zhì)上規(guī)定了舞蹈作為非遺的地方性和本土性。特別是對于載歌載舞的中國非遺舞蹈來說,除了地理環(huán)境、風土人情和生活習(xí)俗的相異外,方言的差異性,都使舞蹈的活動場域與舞蹈形成一體性的 “獨此一家”的特色舞蹈空間。它凸現(xiàn)了這樣一個歷史的慣例:由于舞蹈活動依存于其場域——場景和情景之中,所以這種場景和情景也構(gòu)成舞蹈的一部分,如果僅有舞蹈本體的傳承,沒有與之相生的場域傳承,舞蹈作為非遺是不可能得到良性保護和再創(chuàng)造的。換句話說,舞蹈的生存和展示空間環(huán)境對舞蹈的產(chǎn)生、傳承和發(fā)展具有難以分割的聯(lián)系,因此,對非遺舞蹈的保護、傳承和再創(chuàng)造就不能采取割裂的做法,而應(yīng)當把其生存的自然環(huán)境和社會環(huán)境也納入到保護、傳承和再創(chuàng)造范疇中。結(jié)論是:對于非遺舞蹈的傳承和保護來說,“人”的保護和傳承與 “場”的保護和傳承同樣重要,兩者缺一不可。在某種程度上說,沒有了 “場”——一種人文空間的保護與傳承,非遺舞蹈也就喪失了其非遺性的合法性。

(三)舞用一體性原則

舞用一體性原則指的是舞蹈內(nèi)容與舞蹈形態(tài)之間是一個整體結(jié)構(gòu)——彼此不分的形構(gòu)。非遺舞蹈的舞用一體間性,是舞蹈的非遺性——動態(tài)性、功用性和儀式性所決定的。由于對作為非遺的舞蹈來說,動態(tài)性、功用性和儀式性是如此緊密地融合在一起,比起其他非遺藝術(shù),尤其是工藝美術(shù)來說,舞蹈的這種一體間性還要來得顯著和強烈,即在所有的非遺藝術(shù)中,在一體間性上可以說沒有超過非遺舞蹈的。換句話說,在非遺舞蹈這里,動態(tài)性、功用性和儀式性三者缺一不可。

從遠古的舞蹈活動中,我們已經(jīng)見到了這種癥跡。《述異記》說:“越俗祭防風神,奏防風古樂,截竹長三尺,吹之如嗥,三人披發(fā)而舞。”②[梁]任昉:《述異記》卷上,清刻本。古代傳說防風氏是今浙江湖州武康一帶的酋長,后人尊防風氏為神,以“三人披發(fā)而舞”祭防風氏。至清道光年間的《武康縣志》仍記載,每逢農(nóng)歷八月二十五日,當?shù)剡€有舉行祭防風氏的廟會活動,“其后人俗祭防風神……三人披發(fā)而舞。”可見,舞蹈功用性的特殊性,造成了極其剛性的舞用一體間性——身體動作服務(wù)舞蹈功用,形體審美服從身體所指,舞蹈活動構(gòu)成舞蹈空間。身體動作服務(wù)舞蹈功用,這是非遺舞蹈與一般表演性舞蹈的最大差異。舞蹈的最終目的是敘事,但表演舞蹈是二級敘事,它需通過身體運動的動態(tài)審美打動觀眾,才能傳導(dǎo)舞蹈要表述的內(nèi)容。而對于非遺來說,舞蹈的功用是第一位的,甚至舞蹈的形體就是為這種功用所發(fā)生的。因此,對非遺舞蹈來說,舞用一體性原則是功用第一,形式第二,即使是對一些觀賞性比較強的非遺舞蹈來說,也是如此。

以上海地區(qū)的 《手獅舞》為例。手獅舞又稱 《手帶獅舞》,俗稱 《調(diào)獅子》 《獅子燈》,主要流傳于上海的馬橋鄉(xiāng)以及松江、奉賢、閔行一帶。手獅舞的活動,以參加 “行街”為主。因舊時鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道狹窄,兩旁屋檐低矮,手獅舞在行街活動時,為了向兩旁的觀者乞叩賀喜,并避免碰撞觀者,調(diào)獅動作形成了以 “矮蹲步”為基礎(chǔ)的橫移、直進等步伐以及貼身繞獅的特點。但在江蘇流行的江浦手獅,由于不存在舊時上海鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道狹窄的狀況,所以就沒有 “矮蹲步”和貼身繞獅的特點。可見,舞蹈的功用性、儀式性主導(dǎo)了身體的動作運動。

形體審美服從身體所指,這是指將功用作為第一位的非遺舞蹈,身體所指目標的達成是其第一目標,甚至是唯一目標,對舞蹈身體的審美是第二位的,它不僅完全服務(wù)于功用的需要,而且一般并不重視身體運動審美的表達,這幾乎成為非遺舞蹈的舞用一體的剛性原則。歷史上各種宮廷的祭孔祭祀和民間的宗教舞蹈如此,一般性的生產(chǎn)生活習(xí)俗性的舞蹈,也是如此。即使普遍流行的秧歌、高蹺、花鼓、花燈等,由于受到明清戲曲文化的影響,向敘事和審美靠攏,增強了身體運動的觀賞性,但即便如此,其功用性依然是第一位的,形體審美依然服從身體所指——身體運動的功用目的。在這里,身體運動實際傳達出來的 “所指”——功用目的,并不需要形體的轉(zhuǎn)譯——審美的表達。形式—能指所表現(xiàn)出來的形式美,在非遺舞蹈中基本上為功用—能指所掩蓋與遮蔽。所以對于非遺舞蹈的一體間性來說,形式與內(nèi)容(體態(tài)與功用)是弱的矛盾對立關(guān)系,其基本的原則在于:形式服務(wù)于內(nèi)容,體態(tài)服從于功用。

非遺舞蹈的舞用一體性原則,說明了其觀賞的功用大于觀賞的審美,它先是種種生產(chǎn)生活習(xí)俗上的滿足,然后才是娛樂審美上的打動。一般舞蹈從形式打動到內(nèi)容打動,在非遺舞蹈這里成了 “倒敘”:從身體動作到隊形運動,再到舞具場景,一切以完成功用為目的:先是身體運動的所指——求雨祈神、祛邪慶喜的完成,然后才是身體運動審美的表達。唯其如此,可以這樣說,對于非遺舞蹈來說,形態(tài)即功用,能指即所指,單純的舞蹈形式審美的非可能性或弱可能性。舞蹈的這種舞用一體間性表明了,作為非遺的舞蹈是一種實用化的舞蹈,它凸現(xiàn)了這樣一個歷史的慣例:由于舞蹈的外形態(tài)是如此緊密地與內(nèi)容糅雜在一起,所以對非遺舞蹈來說,單獨的外形態(tài)的審美是不可能的,唯其如此,特別是對于一些功用性很強的舞蹈來說,其形式審美不是主要的,甚至表現(xiàn)得很弱化。在這種情況下,如果僅是對舞蹈外在動作形式的保護和傳承,沒有對與之糅雜的功用傳承的保護,舞蹈作為非遺是不可能得到保護和再創(chuàng)造的。結(jié)論是:對于非遺舞蹈的傳承和保護來說,舞蹈形式的保護和傳承是重要的,但假如 “丟棄”了其相應(yīng)的舞蹈內(nèi)容,舞蹈的非遺性也就失去了其存在的合理性。

最后,我們說,舞蹈的非遺間性是非遺舞蹈的本質(zhì)規(guī)定性,也是文化多樣性的邏輯依據(jù)。舞蹈的非遺間性這三大基本原則,是舞蹈自身的特殊性造成的,尤其是表現(xiàn)在非遺舞蹈的民間舞蹈、宗教舞蹈的 “選擇”傾向上,“考慮到文化活力的重要性,包括對少數(shù)民族和原住民人群中的個體的重要性”,①《保護和促進文化表現(xiàn)形式多樣性公約》(2005年10月20日聯(lián)合國教育、科學(xué)及文化組織大會第三十三屆會議通過),載文化部外聯(lián)局編:《聯(lián)合國教科文組織保護世界文化公約選編》,北京:北京法律出版社,2006年版,第2頁。這在中國的非遺舞蹈中表現(xiàn)得尤為明顯,因此,其非遺性和非遺間性,也就表現(xiàn)得更為強烈。

圖3 非遺舞蹈間性示意圖

這是因為,目前中國主要是將民間舞蹈和宗教舞蹈 “選擇”為非遺代表作,列入非遺名錄,對于長達數(shù)千年的農(nóng)業(yè)社會發(fā)生的民間舞蹈和宗教舞蹈來說,舞蹈的這種非遺“間性”原則不但與舞蹈的非遺性,充滿了矛盾與不平衡,更與舞蹈的保護與再創(chuàng)造——一種適合當代社會的存在,充滿了矛盾與不平衡,然而作為非遺的舞蹈的終極意義,恰恰卻存在于這種矛盾的統(tǒng)一之中。