“因材施導”育良師

祝修理

教師是學校的核心競爭力。如何帶好教師隊伍,是一個校長永遠的必修課。在四川小學教育界,人們一直對一位老校長敬重有加,在他的帶領下,學校走出了一大批個性鮮明、才華橫溢的好教師,為成都、四川乃至全國教育界貢獻了寶貴的教育財富。這位老校長就是四川省成都市實驗小學(以下簡稱“實小”)老校長蘇文鈺。

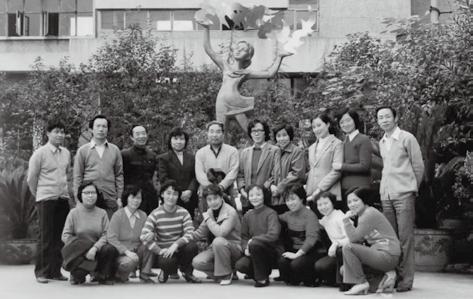

實小是一所始建于1918年的百年老校。1978年,中國改革開放全新開啟的一年,蘇文鈺開始擔任實小校長,他悉心愛護教師,尊重教師人格尊嚴和個性差異,不遺余力地為教師發展提供機會和舞臺,發現、培養和托舉了一大批優秀教師,也形成了以人為本、“因材施導”的教師管理風格,他的管理藝術值得我們深入研究與更好傳承。

一、“做人是為師之首,做事是為師之本”

實小的校訓“堂堂正正做人,勤勤懇懇做事”,是由蘇文鈺校長提出的。這是蘇校長對自己的要求,也成為一代代實小師生做人做事的標桿。幾十年來,每一次升旗儀式,必能聽到實小人大聲誦讀這一校訓。在蘇校長看來,教師做人、做事又不同于一般人,當以教育專業為引導。

1983年,蘇校長得知外校一位很有能力但也很有個性的音樂教師劉老師想換單位,便欣然接納了她。雖然從未謀面,但蘇校長憑著自己的判斷和班子成員的分析,相信她雖然有缺點,但只要工作方式得當,一定會成為一名優秀教師。調到實小后,劉老師第一次見到蘇校長就脫口而出:“蘇校長,我是個散眼子(四川方言,意為自由散漫、不受約束),別用你們學校那套來管我,我曉得管自己。”蘇校長懂得她骨子里的自負,知道對這種教師要“說行話”,才能讓她口服心服。

蘇校長在提前告知后如期聽了劉老師的課。課后,蘇校長對劉老師的教學技巧、課堂藝術等大加贊賞,并指出一些小問題,提了點建議,最后說:“其實,這堂課憑著你的功底和水平,完全還可以上得更好!”“還可以上得更好?”聽慣贊譽的她一驚一震,旋即反問:“那該怎么上呢?”蘇校長像一個音樂教學行家一樣娓娓道來,說得她連連稱是。劉老師不好意思地說:“校長,你可真厲害!你上過音樂課?”蘇校長點點頭,乘勢開導:“看得出,這堂課你并未怎么準備。你是憑經驗上的,各環節因未精心準備而出了一些小問題;如果你精心準備,那么有些地方就會更好。”蘇校長又由教學引向做人,說:“如同做人,太隨便,難免不出紕漏和問題,甚至出錯。若加強自我約束,不散漫,再嚴謹認真些,課會更好,人會更成功。”劉老師的態度更好了,她說:“校長,你真的是太專業了!過去我只聽到表揚,還從沒人這樣說過我。你是第一個說我的課有問題的人,還都說到點子上了。我服你,校長!”之后,性格爽朗的劉老師逢人就說“校長太專業了”。

從教好學到做好事、做好人,同事們發現劉老師漸漸改變了。區教研會上,一大早她就進辦公室搞衛生。來校的教研員們看到后倍覺驚奇,因為她在原單位從不打掃衛生和參加勞動,到這兒后卻主動拖地。劉老師待人處事上有了很大的改變,教學和教研水平也迅速提高,很快成為成都市知名音樂教師,并多次舉辦各級教學研討會,后被評為省特級教師和全國優秀教師。

“做人是為師之首,做事是為師之本”,蘇校長的這句話,已實實在在成為實小教師的行為準則。

二、“一所學校的天空,應該群星璀璨”

在實小流傳著這樣一句話:“教師的桃李是學生,校長的桃李是園丁”,這是蘇校長不僅重精英教師培養,同時重全體教師發展的寫照。在蘇校長看來,實小的天空不應只有幾顆金星奪目,而應群星璀璨。

1978年以來,在實小科研與教改中,一批優秀教師脫穎而出。僅在首輪整體改革中,學校就成長起包括蘇校長在內的8名特級教師。這些教育之星閃亮在實小的天空,照亮著實小的前程。學校后來的教科研更是創造了無數奇跡,培養了更多的優秀教師。然而,一所學校的發展光靠幾個特級和靠德高望重、經驗豐富的老教師是遠遠不夠的。

“聚是一團火,散是滿天星。”實小的天空應該群星燦爛。為了實小的可持續發展和后繼有人,蘇校長堅持加大年輕教師培養力度。在開展全校課題研究的同時,學校支持教師基于本學科開展個性化研究,促進教師在具體研究中進步,更為教師的多方面發展提供機會,如鼓勵教師承擔源自中科院心理研究所的“現代數學實驗研究”等。

有三位年輕教師在科研中的成長最為典型。一位是工作兩年的侯老師,他參與中央教育科學研究所(現為中國教育科學研究院)的活動教學實驗,取得了很好的成績,在全國研究課評比中獲獎,被區里破格評為小高職稱,由大隊輔導員成長為德育主任。一位是何老師,他因參與活動教學研究獲得課題組頒發的教學改革研究成果獎,工作兩年即被破格評小高職稱,現已成為成都市某小學校長。一位是向老師,他在活動教學研究中創建辯論式語文教學模式,受到國家、省、市專家好評,被破格評為小高職稱,現為特級教師、某小學校長。

學以成才,教以成師,這是實小教師的立學立教之道。

三、“關愛教師要用心、入心、動心”

關愛教師需要用心、入心、動心,只有這樣才能把每位教師心靈的情思導向專業成長的廣闊天地。蘇校長以自己的仁心打開了無數教師的真心,包括一顆“生銹的心”。

蘇校長剛到實小主持工作,就知道學校里有個“不求上進”的優秀教師。蘇校長主動找他談話,誰知話未出口就被拒之千里。“校長,我是把銹鎖,誰也做不好我的思想工作,請別浪費時間,還是去做別人的工作吧!”不出所料,他關緊心扉,讓蘇校長吃了個閉門羹。

蘇校長不氣餒,決心找到開啟這把銹鎖的鑰匙。原來,這位老師在“文革”中心靈受到重創,于是就像當時的很多人一樣,設法掩飾追求上進的真我,而一味表現出麻木不仁和玩世不恭。他一面是先進,工作認真負責、事業心強、專業能力好;另一面是落后,因為曾經在“文革”中被侮辱,所以長期沉浸在灰色記憶中,與世無爭、自我封閉。

——張 燾

——記全國優秀教師朱阿娜