礦山周邊農田土壤磁化率與重金屬含量的關系研究

周勤利,李志濤,王學東,何 俊

1.首都師范大學資源環境與旅游學院,北京 100048 2.生態環境部環境規劃院,北京 100012

土壤中含有的磁性礦物使得土壤本身具有一定磁性,它的強弱通常用磁化率來表示[1]。土壤磁化率是土壤在外磁場中產生的感應磁化強度與外磁場強度之比,能夠反映土壤的發育程度、植被、生態環境和氣候等信息[2]。隨著工業化和城鎮化的不斷發展,工業活動和交通運輸都會產生帶磁性物質的飛灰,它們通過大氣傳播沉降于土壤表層,使得土壤中的磁性礦物越來越多地來自于人為輸入,同時這些顆粒常常包含各種重金屬元素,導致土壤磁性和重金屬含量同步增加[3-4]。環境磁學監測具有快速敏捷、經濟高效、靈敏度高、非破壞性等優勢,受到國內外大量學者的關注和研究。近些年,利用土壤磁性特征揭示土壤重金屬污染已成為土壤環境研究的重要方向之一[4-6],無論是城市表層土壤[7]還是鋼鐵工業區土壤[8]亦或是礦區土壤[9],土壤磁化率與重金屬元素Pb、Zn、Cu等有著顯著的相關性,可以較好地指示土壤重金屬的污染程度。但目前有關磁化率與重金屬污染的研究主要以城市、工業區和礦區等特定區域的土壤為研究對象[10-12],而對農田土壤中磁化率與重金屬的關系研究較少[13]。

我國是農業大國,農田土壤的質量安全關系到人體的健康發展,2014年《全國土壤污染狀況調查公報》顯示[14],我國耕地土壤環境質量堪憂,工礦業廢棄地土壤環境問題突出。在我國礦產資源的開發活動中,廢石尾渣、選礦廢水等環節的不規范作業,造成周邊農田土壤受到多種重金屬元素的復合污染[15-18],對生態環境和人體健康帶來巨大威脅。本研究選取四川南部某礦山周邊農田土壤為研究對象,在測定土壤重金屬含量及磁化率的基礎上,運用地統計分析和GIS空間分析技術探討兩者的空間變化及其相關性,以期為土壤磁化率測定技術在農田土壤監測中的應用提供基礎數據支撐和科學依據,也為今后對其他類似農田土壤進行重金屬污染監測和質量評價提供借鑒和參考。

1 實驗部分

1.1 研究區概況

研究區位于四川省四川盆地南緣丘陵低山區,地勢兩邊高、中間低,平壩丘陵相間,以“喀斯特”地貌為主,出露巖層較老,礦藏較豐富,其中硫鐵礦儲量超過4.6×103萬t,還有豐富的煤礦、碳磷礦等其他礦產品,是當地的主要礦產工業區。該地作為礦山開采活動密集區,具有開采歷史長,礦山企業數量多、規模小、分布零散等特點。長期的礦山開采為當地帶來巨大的經濟收益,但由于早期不規范的開采作業和建設運營,造成周邊土壤環境污染問題日益突出,農產品質量安全及人體健康受到威脅。

研究區屬于亞熱帶濕潤型季風氣候,年均氣溫18 ℃,年均降雨量1.2×103mm,全年盛行西北風。區內河流屬于長江水系,主要作用是農田的灌溉、排污和泄洪。研究區內的尾礦庫、污水處理站等均位于農田上游,且未采取必要的防控措施,出現礦渣侵入農田、廢水直排等現象,引起周邊大片農田受到污染,部分區域出現明顯的作物減產情況。

1.2 樣品采集與處理

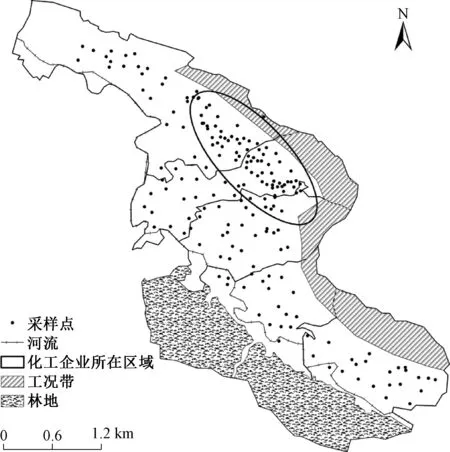

土壤樣品采集范圍覆蓋5個行政村,面積約為10.2 km2。運用3S技術進行土壤樣品采集點的布設,首先利用GIS軟件以200 m×200 m的網格為基礎布點,將每個網格的中心設為理論采樣點,并記錄每個采樣點的理論坐標,然后利用Google Earth 的遙感圖像與采樣點疊加,確定采樣點的具體位置。野外實際采樣時,根據布設的理論采樣點的坐標信息進行采樣,同時結合周邊實際情況及時調整采樣點位置,并對重污染區進行加密布點,利用GPS記錄實際采樣點坐標,最后通過ArcGIS軟件生成最終的采樣點示意圖(見圖1)。

圖1 采樣點示意圖Fig.1 Sketch map of soil sampling sites in the studied area

采集0~20 cm的表層土壤并利用五點混合法混合均勻,每個樣品重約1.5 kg,共采集186個土壤樣品,保存在密封袋內帶回實驗室。樣品自然風干后,去除石塊、雜草、樹葉、樹根等雜質,用木質工具壓碎,研缽研磨,過孔徑2 mm的尼龍篩,稱取10 g土樣保存以供土壤磁化率分析使用。土樣繼續用瑪瑙研缽研磨,過孔徑0.076 mm的尼龍篩,以供土壤理化性質及重金屬含量分析。

1.3 樣品分析與測試

土壤基本理化性質測定[19]:土壤pH采用電極法測定,水與土質量比為2.5∶1,有機質采用滴定法測定,速效鉀采用乙酸銨浸提-火焰光度計法測定,速效磷采用碳酸氫鈉法測定,水解性氮采用堿解擴散法測定,總磷采用堿熔-鉬銻抗分光光度法測定,總氮采用半微量開氏法測定,全鉀采用火焰光度法測定。通過上述方法測定土壤中各理化指標:pH 3.74~8.38,有機質23.9~140 mg/kg,總磷0.22~6.3 g/kg,總氮1.46~3.61 g/kg,有效磷12.3~438 mg/kg,水解性氮96.1~245 mg/kg,全鉀4.11~10.1 g/kg,速效鉀31.2~215 mg/kg。

土壤重金屬全量測定:本研究選取《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準》(GB 15618—2018)中包含的,環境中普遍存在的Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd、As、Hg 8種元素進行研究(環境污染中一般將元素Hg和As劃入重金屬元素范圍一并討論),各重金屬元素全量的測定方法為:樣品消解采用HNO3-HCl-HF,As和Hg采用原子熒光光譜方法[20]測定,其余元素采用電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)[21](安捷倫7500型)測定。分析測試所用試劑均為優級純,并采用國家一級土壤標準物質(GBW系列)進行質量控制。

土壤磁化率測定:稱取過孔徑2 mm 尼龍篩的風干土樣6 g(精確到0.001 g),采用雙頻磁化率儀(英國Bartington MS-2型)分別測定土壤樣品中的低頻(0.47 kHz)和高頻(4.7 kHz)磁化率,為確保數據的準確性,每個樣品分別測試3次,在測試前進行儀器校準,最終數據的相對誤差控制在0.3%以內。通常低頻磁化率(χlf)和高頻磁化率(χhf)高度相關,本文主要采用低頻磁化率(χlf)和頻率磁化率(χfd)分析土壤樣品的磁化率與重金屬含量的關系。頻率磁化率(χfd)的計算公式為χfd(%)=(χlf-χhf)/χlf×100%。

1.4 數理統計方法

1.4.1 污染負荷指數評價法

污染負荷指數法(PLI)是ANGULO等[22]在從事重金屬污染水平的分級研究中提出來的一種評價方法,此方法能夠較好地避免污染指數的加和作用對評價結果的影響,可以更好地評價人為活動造成的重金屬污染,廣泛應用于土壤重金屬的污染評價[23-24]。污染負荷指數計算公式:

CFi=Ci/Cn

(1)

(2)

式中:CFi為測定元素i的污染因子;Ci為測定元素i的濃度值;Cn為對應元素i的背景值,研究中采用四川地區的土壤背景值[25]。n為元素的個數,PLI為某點污染負荷指數。評價的分級標準:CF≤1為無污染,1 1.4.2 其他數理統計方法 數據的正態分布檢驗、相關分析等操作采用SPSS 21.0軟件,半方差函數模型擬合采用GS+10.0軟件,克里金插值采用ArcGIS 10.2軟件。 研究區農田表層土壤重金屬含量的描述性統計結果見表1,農田表層土壤中Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd、As、Hg的平均含量分別為73.9、114、58.7、114、47、1.59、12.3、0.26 mg/kg,分別為四川省土壤背景值[25]的2.38、1.45、1.8、1.32、1.52、20.1、1.18、4.26倍,說明該地區重金屬的積累非常明顯,尤以Cd最為明顯。與《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準》(GB 15618—2018)[26]相比,除Hg外,其他元素都有不同程度的超標,其中Cd超標最嚴重,超標率達到98.9%,其次是Cu,超標率為38.7%,Ni、Cr、Pb、As、Zn有輕微超標,超標率分別為7.5%、1.6%、1.6%、1.1%、0.5%。硫鐵礦的形成除了與S、Fe等成礦元素密切相關外,通常還伴生有Cd、Cu等元素,在礦山的開采活動中,這些元素通過各種途徑進入周邊土壤并在土壤中不斷累積,因此該礦區周邊農田表層土壤Cd、Cu污染較嚴重。 表1 研究區表層土壤重金屬含量描述性統計分析Table 1 Descriptive statistics of heavy metals contents and magnetic susceptibility in topsoil of study area 對研究區農田表層土壤的磁化率進行了描述性統計分析,結果表明,土壤的低頻磁化率(χlf)在17.9~515×10-8m3/kg范圍內,平均值為175×10-8m3/kg;頻率磁化率(χfd)的變化范圍為0.3%~8.3%,平均值為5.2%。頻率磁化率(χfd)主要指示土壤樣品中含有的細磁性顆粒物的濃度,根據盧升高[27]的研究,χfd=5%為土壤中是否含有超順磁性顆粒的臨界值,而超順磁性顆粒是成土風化作用的產物[28],即土壤的頻率磁化率(χfd)越高,土壤中超順磁性顆粒濃度越高,磁性顆粒來源受成土風化作用影響越強,受人為影響越弱,相反,頻率磁化率(χfd)越低,土壤磁性顆粒來源受人為影響越強,當χfd<5%時,土壤中不含超順磁性顆粒,磁性顆粒主要來源于人類活動,而人類活動產生的磁性顆粒往往包含各種重金屬元素,因此推測頻率磁化率(χfd)越低的區域重金屬含量可能越高。本研究有47%的樣品中頻率磁化率(χfd)未超過5%,表明這些土樣中的磁性顆粒主要來源于人類活動。53%的土樣中頻率磁化率雖高于5%,但最大值為8.3%,表明這部分土樣中磁性顆粒的來源受成土作用和人為活動的雙重影響,但以人為活動影響為主。 分析比較土壤磁化率和重金屬含量的標準差、方差和變異系數結果發現,除Cd、As和Hg的標準差和方差值較小外,其余5種元素的標準差和方差均較大,表明樣品中元素含量波動較大。變異系數可以對不同量綱的指標進行比較[29],根據文獻[30]中對變異程度的分類,元素Cu、Cr、Ni的變異系數介于20%~36%之間,屬于中等程度的變異(15%<變異系數<36%),而元素Zn、Pb、Cd、As、Hg的變異系數介于38%~75%之間,為高度變異(變異系數>36%),說明該研究區農田土壤中這些元素在空間上的離散程度較大,分布不均勻,其含量變化受外界影響較大,尤其Cd的變異系數超過其他元素,說明Cd含量空間分布差異明顯,受外界活動影響更強烈。χlf、χfd的變異系數分別為75.5%和30.8%,表明前者為高度變異,后者為中等程度變異,與重金屬的變異程度類似。 根據污染負荷指數計算公式得到8種元素的污染因子,從各重金屬元素來看,研究區農田土壤中Cd和Hg的污染累積程度最重,均達到重度污染,其污染因子分別為20.1和4.29,其次是Cu,污染因子為2.38,達到中度污染,其余5種元素的污染累積程度由高到低順序依次為Ni>Pb>Cr>Zn>As,均為輕度污染,污染因子分別為1.8、1.52、1.45、1.32、1.18。污染負荷指數是以元素的背景值作為參比值對各重金屬元素進行評價,其中元素Hg的污染負荷指數較高,達到重度污染水平,這與前述以農用地土壤污染風險管控標準為參比的結果大相徑庭,主要原因是四川省表層土壤元素Hg的背景值較低,而研究區位于工礦帶周邊,可能存在土壤重金屬背景值偏高的情況,因此雖然元素Hg的污染因子較高,但其值均低于農用地土壤污染風險管控的標準值,表明當地元素Hg的累積非常明顯,但尚未構成污染。從各點位來看,全部點位均受到重金屬污染,其中19.4%的點位為輕度污染,74.7%的點位達到重度污染,5.9%的點位達到極強高度污染。綜合整個研究區,污染負荷指數為2.28,達到強度污染水平。 為進一步分析研究區農田土壤磁化率對土壤重金屬污染的指示意義,運用SPSS21.0對8種重金屬元素、低頻磁化率(χlf)、頻率磁化率(χfd)和污染負荷指數(PLI)進行皮爾遜相關分析,分析結果見表2。土壤頻率磁化率(χfd)若與重金屬元素呈負相關或相關性較差,表明該元素主要來自于人為輸入;若其與重金屬元素呈顯著正相關,則表明該元素主要來自于成土母質[31]。 表2 研究區農田土壤重金屬含量、PLI與磁化率的相關系數Table 2 Pearson’s correlation coefficient of heavy metal concentration, PLI and magnetic susceptibility in farmland soil of study area 注:“**”表示在0.01水平(雙側)上顯著相關;“*”表示在0.05水平(雙側)上顯著相關。下同。 表2的分析結果表明,在置信水平為0.01的水平下,低頻磁化率(χlf)與Cu、Zn、Pb、PLI兩兩之間的相關系數均較高,呈顯著正相關,這與前人得出的研究結論相似[2];而頻率磁化率(χfd)與各重金屬含量及PLI之間的相關性均較差,表明研究區農田土壤中這8種重金屬元素的含量變化均與當地的人為活動有關。 考慮到不同的土壤耕作環境可能對土壤磁化率與重金屬的相關性產生一定影響,根據采集的農田土壤樣品類型(旱地土壤和水田土壤),分別對其中的土壤磁化率與重金屬含量和污染負荷指數進行了皮爾遜相關分析,結果見表3、表4。 表3 水田土壤重金屬含量、PLI與磁化率的相關系數Table 3 Pearson’s correlation coefficient of heavy metal concentration, PLI and magnetic susceptibility in paddy field soil 表4 旱地土壤重金屬含量、PLI與磁化率的相關系數Table 4 Pearson’s correlation coefficient of heavy metal concentration, PLI and magnetic susceptibility in dryland soil 表3的分析結果表明,在水田土壤中,低頻磁化率(χlf)只與元素Cu呈顯著正相關(P<0.05),而與其他重金屬元素及PLI的相關性均不顯著,甚至與Pb、Cd、As呈負相關關系;頻率磁化率(χfd)與各重金屬含量及PLI的相關性較差,與Cu、Cd、Hg、PLI均呈負相關,低頻磁化率(χlf)與頻率磁化率(χfd)在與元素Cu的相關性上呈現相反的變化規律。總體而言,磁化率與重金屬的相關性在水田土壤中并不顯著。而旱地土壤重金屬含量與磁化率的相關系數(表4)表明,旱地土壤低頻磁化率(χlf)與Cu、Ni、Zn、Pb、Cd、PLI之間呈顯著正相關(P<0.01),與Cr、As、Hg的相關性不顯著,且與Cr呈負相關,頻率磁化率(χfd)與各重金屬元素及PLI的相關性均較差,這與所有農田土樣中磁化率與重金屬的相關性規律類似。 綜上所述,水田土壤和旱地土壤中重金屬與磁化率的相關性存在一定差異,主要表現:與旱地土壤相比,水田土壤低頻磁化率(χlf)與重金屬和PLI的相關性較差,不能很好地指示水田土壤的污染程度。這可能是由于水田土壤處于長期淹水條件下,造成鐵錳物質的還原,使得土壤的磁性降低[32],而重金屬元素在土壤中難以降解造成累積,含量較高,導致兩者相關性較差,因此旱地土壤磁化率能更好地指示土壤重金屬污染。 利用地統計分析對研究區農田土壤重金屬含量及磁化率進行空間分布規律研究,主要包括半方差函數理論模型的擬合和克里金空間插值分析。 2.3.1 土壤重金屬與磁化率的半方差函數模型擬合 半方差理論模型是地統計分析的主要手段,要求數據呈正態分布或近似正態分布,K-S檢驗結果表明,頻率磁化率(χfd)、Cu、Cr、Ni、As和污染負荷指數(PLI)符合正態分布,低頻磁化率(χlf)、Zn、Pb、Cd、Hg經對數變換后符合正態分布。利用GS+10.0軟件對各變量進行半方差函數理論模型擬合,選取決定系數(R2)最大,殘差(RSS)最小的模型為最優模型,各變量的擬合結果為:元素Cu、Cr、Pb、As和Hg的半方差函數最優模型為球狀模型,Ni、Cd、χlf和χfd為指數模型,Zn和PLI為高斯模型。 2.3.2 土壤重金屬與磁化率的空間插值分析 根據上述半方差函數模型的擬合結果對磁化率、PLI和各重金屬元素含量進行普通克里金插值,插值結果見圖2。整體來看,研究區農田土壤中各重金屬元素的空間分布大致相似,低值區主要分布在研究區西南部靠近林地的區域,高值區主要分布在中東部、東南部工礦帶周邊以及北部的工礦企業集聚區。研究區西南部靠近山地林地,遠離工礦帶和各工礦企業的分布,且村民少,人類活動稀少,而東部自北向南分布有狹長的工礦帶,礦山開采活動頻繁,歷史上曾分布有大大小小8家工礦企業,包括5家硫鐵礦企業、3家煤礦企業,集中分布在研究區中東部、東南部的工礦帶附近以及北部的小部分區域,目前大多企業雖已關停,但各企業在歷史采礦活動中均未采取有效的污染防控措施,僅建有一處簡易污水處理站,但排污口未見任何排污檢測裝置,所排廢水是否達標無從知曉,排放廢水直接進入農田灌溉水渠。部分企業的遺留尾礦庫也未采取任何防控措施,緊挨污水處理站堆放,且位于農田上游,礦渣淋溶水隨著降水和地表徑流進入周邊農田土壤,在土壤中長期積累,造成周邊農田土壤重金屬含量增多。 從各重金屬元素的具體分布來看,元素Cu含量最高的區域集中在中東部工礦企業集聚區,以此為中心,隨著距離的增加含量不斷降低。元素Cr、Ni、Zn、Cd含量最高的區域集中分布在中東部和東南部工礦企業集聚區,Cd和Zn在西北部的企業集聚區周邊亦有高值區分布,除了受周邊工礦活動影響,這與境內河流也可能有關,研究區地勢南高北低,河流自東南流向西北,河流中上游的礦山開采活動產生的采礦廢水及礦渣的淋濾雨水均排入該河流,西北部位于河流下游,河流中攜帶的重金屬元素最終通過污水灌溉等途徑進入土壤,加劇了該區域土壤重金屬含量的升高。元素Pb的高值區主要分布在西北部和中部區域,呈不規則斑塊狀分布,中西部是當地鎮政府所在地,人口密集,車輛數目相對較多,研究表明[33]交通活動和人類生活廢棄物是表層土壤中Pb的重要來源,汽油和燃油添加劑在汽車運行中產生的顆粒物可以通過大氣進入土壤,導致土壤中Pb含量升高。元素Hg和As的分布與其他元素略有不同,高值區集中在研究區的中西部和西北部,二者的來源比較復雜,研究區土壤背景值含量偏高、含Hg廢棄物的排放、農田含As化肥的施用等可能是造成土壤中2種重金屬元素累積的原因。 土壤低頻磁化率(χlf)的高值區集中分布在研究區中偏東部,形成兩大高值中心,并由此向外隨著距離的增加值不斷降低,兩大高值中心分別位于中東部工礦企業集聚區周邊和工礦帶附近,它的分布與元素Cu、Cr、Ni、Zn、Cd、Pb的空間分布有相似之處,指示出工礦企業集聚區可能對土壤重金屬含量造成的影響。頻率磁化率(χfd)的空間分布在西北部和中西部形成高值區,東部和南部地區較低,與低頻磁化率(χlf)的空間分布相反,與元素Hg、As的空間分布具有一定相似性,由前文的論述可知,頻率磁化率(χfd)值高的區域表明土壤磁性顆粒主要來自于成土風化作用,因此推測元素Hg、As的來源主要為成土母質等自然因素。元素Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd的空間分布與頻率磁化率(χfd)有著相反的分布趨勢,驗證了前文的推測:頻率磁化率(χfd)越低的區域重金屬含量可能越高,因此頻率磁化率(χfd)能夠通過指示土壤磁性顆粒的來源推測重金屬含量的高低。PLI的空間分布與各重金屬元素的分布基本一致,低值區集中在西南林地周邊,高值區集中在采礦活動密集的東北部、東南部,人口密集的中西部和河流下游地區。且PLI的空間分布與χlf也有相似的變化趨勢,中東部工礦企業集聚區的污染較重,χlf值也較高,因此土壤磁化率對該區域的土壤污染程度具有較好的指示意義。 圖2 研究區農田表層土壤重金屬含量、PLI與磁化率的空間分布Fig.2 Spatial distribution of heavy metal contents, PLI and magnetic susceptibility in farmland topsoil of study area 綜上所述,研究區農田土壤磁化率與重金屬含量、PLI在空間分布上具有相關性,表明農田土壤磁化率能夠在一定程度上指示土壤重金屬的污染程度。在農田土壤環境監測中利用磁化率測定技術確定重金屬污染異常區域,然后針對異常區域進一步詳查重金屬的污染狀況是可行的。 本研究以四川某礦山周邊農田土壤為研究區,研究了區域內農田土壤重金屬含量及磁化率的特征、兩者的相關性關系以及空間分布關系。 1)四川省某礦山周邊農田土壤出現Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd、As元素污染,其中Cd污染最嚴重(超標率為98.9%),其次是Cu(超標率為38.7%),Ni、Cr、Pb、Zn、As有輕微污染,且各元素的空間離散程度均較強。 2)土壤磁化率與重金屬元素的相關性受耕地土壤類型(旱地和水田)的影響,旱地土壤低頻磁化率(χlf)與Cu、Ni、Zn、Pb、Cd和PLI之間呈極顯著正相關,水田土壤低頻磁化率(χlf)與重金屬和PLI的相關性較差,表明旱地土壤磁化率能更好地指示土壤重金屬污染。旱地和水田土壤的頻率磁化率(χfd)與各重金屬元素和PLI的相關性均不強,表明各重金屬元素的含量變化主要受當地采礦等人類活動影響。 3)研究區農田土壤磁化率異常區與重金屬元素異常區有較強的相關性,低頻磁化率(χlf)與各重金屬元素及污染負荷指數具有相似的分布趨勢,而頻率磁化率(χfd)與低頻磁化率(χlf)的空間分布相反,磁化率和重金屬含量的異常主要受人類活動的影響。 4)研究區土壤磁化率能夠有效指示農田土壤重金屬的污染程度,因此在農田土壤環境調查和監測中,可以利用簡便易行、高效快捷的磁化率測定技術對研究區域開展前期普查,確定異常區后有重點地進行詳查,以提高效率、節約成本。2 結果與討論

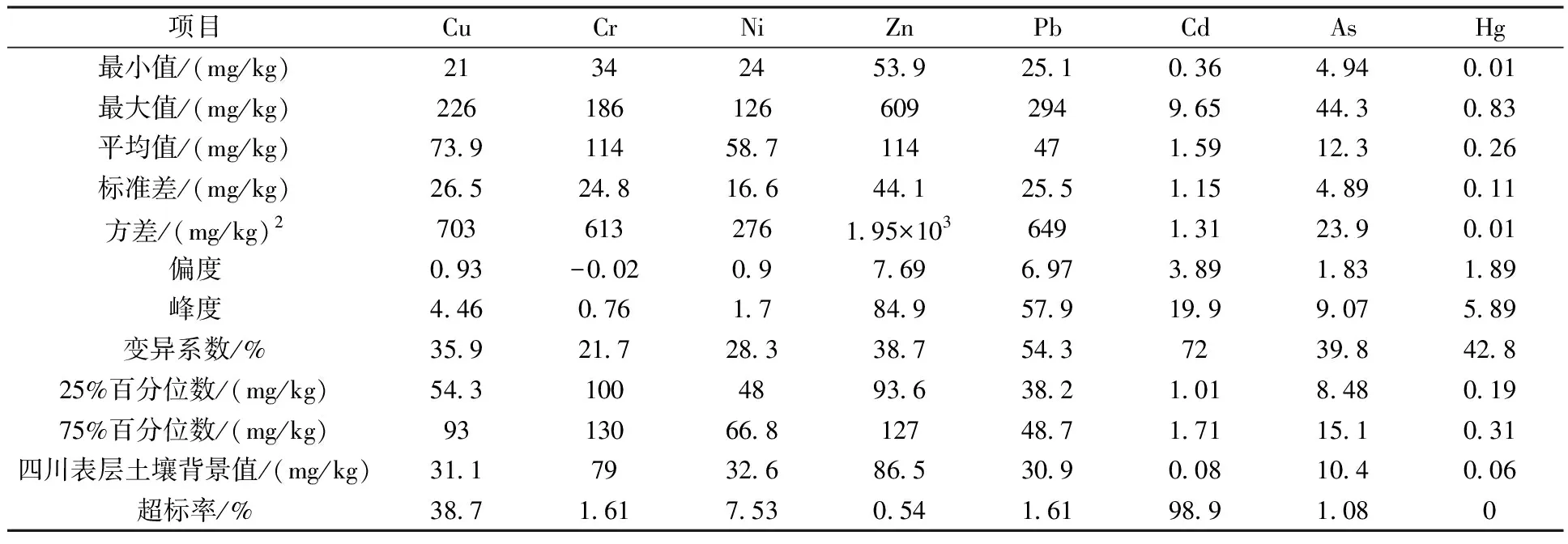

2.1 土壤重金屬含量與磁化率的描述性統計分析

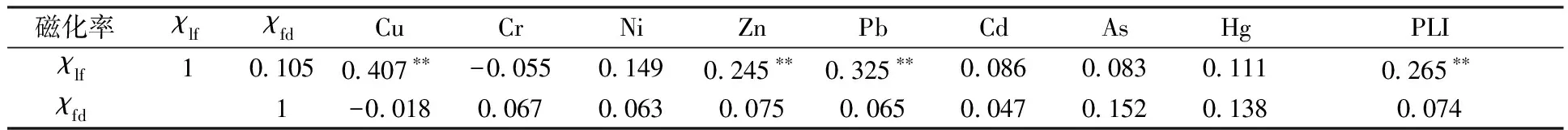

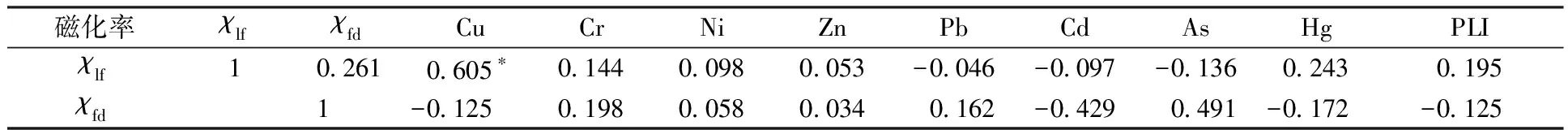

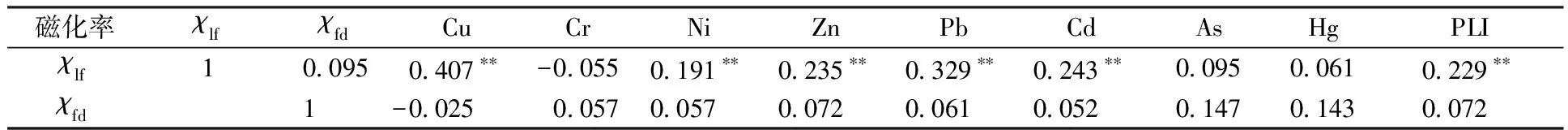

2.2 土壤重金屬與磁化率的相關性分析

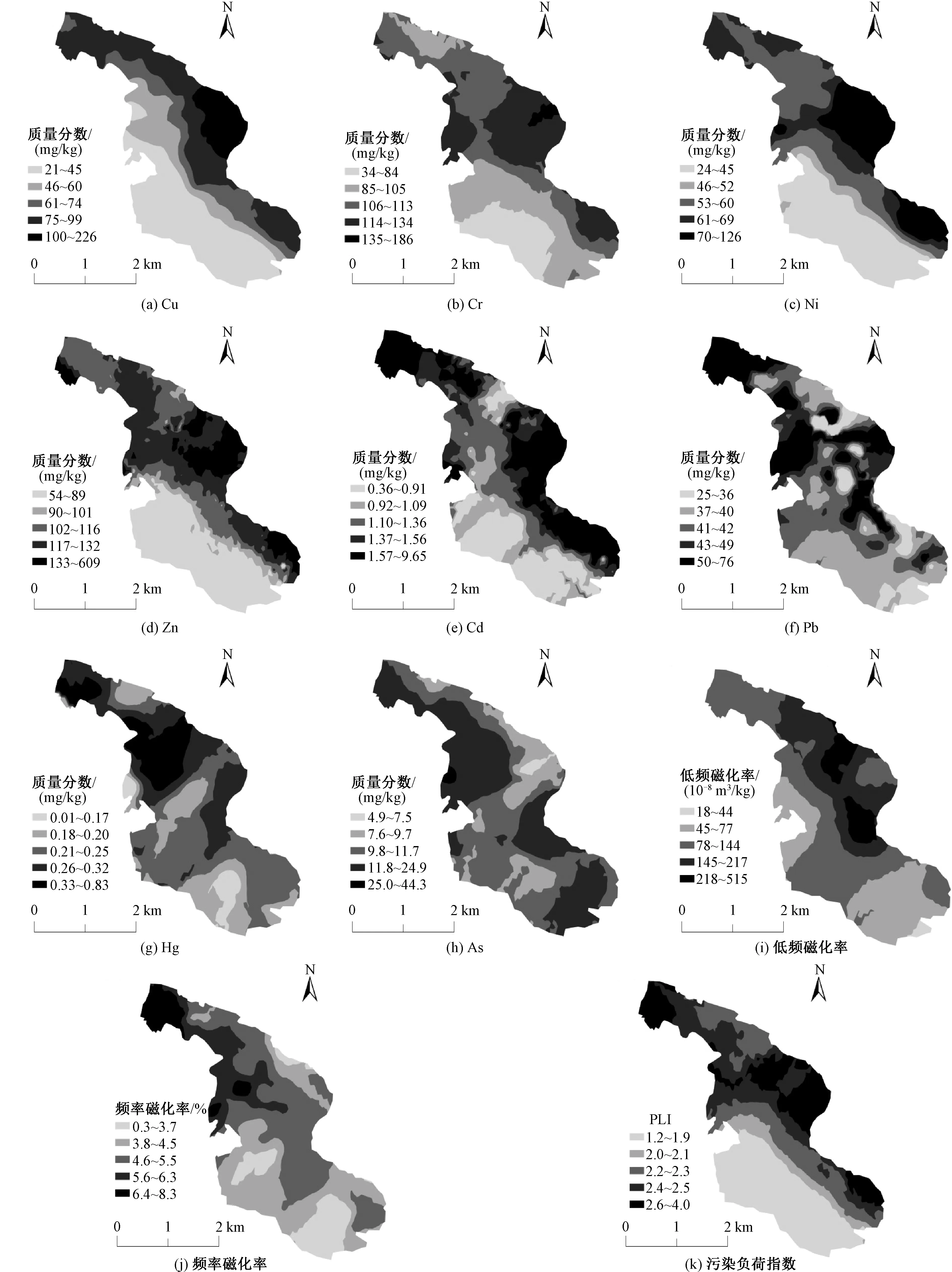

2.3 土壤重金屬含量與磁化率的空間分布規律

3 結論