主并企業(yè)文化強(qiáng)度與并購績效關(guān)系的實證研究

關(guān)欣

【摘要】近年來,隨著國內(nèi)企業(yè)實力的日漸增強(qiáng)及各種新興行業(yè)的出現(xiàn),并購事件日益增多。企業(yè)文化作為組織內(nèi)行為規(guī)范與價值觀念的載體,可以通過形成非正式章程并完善合約設(shè)計,來降低代理成本與交易成本,對企業(yè)行為與績效有著深刻影響。本文從主并方企業(yè)文化強(qiáng)度的視角切入,以2010~2014年A股并購事件為研究樣本,從組織行為特征的多方面量化主并企業(yè)文化強(qiáng)度,通過實證分析的方法研究了主并企業(yè)文化強(qiáng)度與并購績效的關(guān)系。

【關(guān)鍵詞】并購績效;文化強(qiáng)度;行業(yè)相關(guān)度

【中圖分類號】F272.92;F271;F275

一、引言

并購是基于有償、自愿的前提而開展的產(chǎn)權(quán)交易活動,現(xiàn)已逐步成為企業(yè)提升運行效率、實現(xiàn)價值最大化的重要資本運作方式。近年來并購活動頻發(fā),并購績效問題引發(fā)關(guān)注。作為組織內(nèi)行為規(guī)范與價值觀念的載體,企業(yè)文化被認(rèn)為可以通過形成非正式章程并完善合約設(shè)計,來降低代理成本與交易成本,對企業(yè)行為與績效有著深刻影響。鑒于企業(yè)文化從價值觀念上對企業(yè)經(jīng)營有著重要影響,因而也很可能影響到企業(yè)的并購選擇與交易方式,同時作用于并購發(fā)生后的一系列資源整合,因而它應(yīng)當(dāng)作為影響并購績效的維度納入考量。

針對并購績效的影響因素,國內(nèi)外學(xué)者已做了較多研究。比如Bharadwaj(2003)發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)金支付的并購交易中,當(dāng)現(xiàn)金完全來源于銀行貸款時主并企業(yè)并購績效有所提升;Ahern 等(2012)以1991~2008年世界52個國家的27 753例跨國并購事件為樣本,發(fā)現(xiàn)國家文化差異主要從信任、階級觀念及個人主義三方面影響并購績效;King(2015)發(fā)現(xiàn)并購方與被并企業(yè)的資源互補(bǔ)性越強(qiáng),并購后的超額收益越大。從國內(nèi)研究看,潘紅波(2008)發(fā)現(xiàn)地區(qū)內(nèi)的并購活動易于獲得地方政府的資源支持,因而同地區(qū)并購表現(xiàn)一般優(yōu)于跨地區(qū)并購;陳鵬(2012)將主營業(yè)務(wù)利潤率作為衡量并購績效的代理變量,就上市公司有償并購與無償并購的績效水平進(jìn)行分組檢驗,得出“有償轉(zhuǎn)讓的效益總體上優(yōu)于無償轉(zhuǎn)讓”的結(jié)論;潘愛玲、王淋淋(2015)則認(rèn)為政治關(guān)聯(lián)度對企業(yè)并購績效有正向影響。縱觀以上文獻(xiàn),雖然學(xué)者對并購績效的影響因素已做了大量研究,但其中與文化相關(guān)的研究還比較少,且大多與跨國并購的文化差異相關(guān)。而事實上,即使是同一國家的不同企業(yè),彼此間文化也可能千差萬別,而文化的不同勢必會對并購過程乃至并購結(jié)果產(chǎn)生影響,因而研究文化強(qiáng)度與并購績效的關(guān)系具有較強(qiáng)的現(xiàn)實意義。

二、理論分析與研究假設(shè)

企業(yè)文化是企業(yè)組織共同價值觀念、行為規(guī)范的集合,企業(yè)文化的組織持有度越高,認(rèn)同度越廣泛,則企業(yè)文化強(qiáng)度越高;反之,則企業(yè)文化強(qiáng)度越低。Larsson(1990)將并購與協(xié)同效應(yīng)相結(jié)合,認(rèn)為并購所派生出的協(xié)同效應(yīng)可概括為以下幾種: 財務(wù)協(xié)同、市場力量協(xié)同、管理協(xié)同、經(jīng)營協(xié)同及文化協(xié)同。其中文化協(xié)同較其他幾種協(xié)同效應(yīng)而言更具深刻含義,它是決定并購雙方能否迅速融合為一個具有共同價值觀念、共同行為規(guī)范及共同利益組織的關(guān)鍵所在。當(dāng)主并方文化強(qiáng)度越高時,其對被并方的文化滲透力及影響力也越強(qiáng),因此并購整合效果可能就越好。但值得注意的是,在企業(yè)并購這一特殊情況下,較高的文化強(qiáng)度可能帶來過高的自我認(rèn)同及不當(dāng)?shù)淖詽M情緒,從而忽視了被并方自身的文化特點,進(jìn)而帶來文化不適甚至是文化沖突,對企業(yè)并購績效產(chǎn)生消極影響。同時,主并方文化強(qiáng)度過高也可能造成主并方對并購所帶來的戰(zhàn)略調(diào)整及環(huán)境變化的適應(yīng)力不足,調(diào)整過慢,進(jìn)而影響并購績效。盡管存在兩種截然不同的觀點,但結(jié)合現(xiàn)實中的并購案例,我們不難發(fā)現(xiàn)較文化強(qiáng)度高帶來的正面效應(yīng)而言,其帶來的負(fù)面效應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。本文據(jù)此提出假設(shè)1。

假設(shè)1:主并企業(yè)文化強(qiáng)度越高,其并購績效越差。

當(dāng)發(fā)生并購行為的兩家企業(yè)處于同一行業(yè)時,由于同行業(yè)企業(yè)在價值觀念、思維模式及行為規(guī)范等方面較為接近,企業(yè)文化同質(zhì)性相對較大,這使得主并方與被并方之間溝通較為順暢,有助于降低交易及代理成本,從而提升并購績效。與同行業(yè)并購相比,跨行業(yè)并購中并購雙方的文化往往呈現(xiàn)異質(zhì)性,這使得文化融合難度增加,文化協(xié)同效應(yīng)減弱,同時由于行業(yè)差別導(dǎo)致的信息不對稱也使得具有強(qiáng)文化的主并方對并購后的組織環(huán)境、戰(zhàn)略調(diào)整等方面適應(yīng)力更弱,從而進(jìn)一步降低并購績效。本文據(jù)此提出假設(shè)2。

假設(shè)2:與同行業(yè)并購相比,跨行業(yè)并購企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的負(fù)面影響更強(qiáng)。

三、研究設(shè)計

(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源

由于研究中將使用并購事件發(fā)生后三年的相關(guān)數(shù)據(jù),故本文以首次公告日在2010~2014年期間的所有A股并購事件為初始研究樣本,參考相關(guān)文獻(xiàn)的做法(吳超鵬等,2008),按以下標(biāo)準(zhǔn)對初始樣本進(jìn)行篩選:1.剔除主并企業(yè)為金融業(yè)企業(yè)的并購事件;2.剔除并購事件標(biāo)的物為被并企業(yè)資產(chǎn)的并購事件,即所有并購事件均為股權(quán)收購;3.剔除對被并方股權(quán)比例不足30%的樣本,即應(yīng)實現(xiàn)“全面收購”而非“部分收購”;4.對于同一公司當(dāng)年發(fā)生的多次并購,僅保留當(dāng)年該公司的第一起并購,盡可能消除不同并購事件間的影響;5.剔除數(shù)據(jù)缺失樣本。主并方企業(yè)文化強(qiáng)度數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)及其他公開披露信息手工收集得出,其他財務(wù)數(shù)據(jù)來自國泰安CSMAR數(shù)據(jù)庫,最后得到632個研究樣本。

(二)相關(guān)變量及定義

1.被解釋變量:并購績效(ΔEBIT/Asset)

本文借鑒Hagendorff 和 Keasey的做法,將并購事件發(fā)生后三年內(nèi)主并方息稅前利潤與總資產(chǎn)的比值(EBIT/Asset)的平均值與并購發(fā)生前一年主并方息稅前利潤與總資產(chǎn)的比值之差作為衡量并購績效的變量。

2.解釋變量:主并企業(yè)文化強(qiáng)度(Culture)

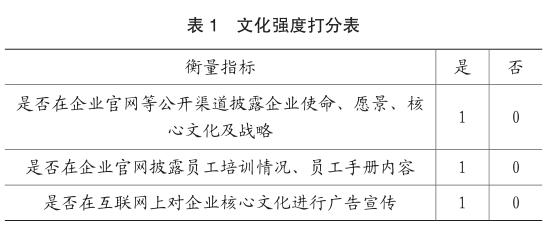

對于主并企業(yè)文化強(qiáng)度的度量,已有文獻(xiàn)采取的方法主要有問卷調(diào)查法與公開資料檢索法。對于問卷調(diào)查法,目前學(xué)術(shù)界尚存較大爭議,比如規(guī)模較大的企業(yè)的文化強(qiáng)度往往被高估,反之對于規(guī)模較小的企業(yè),其文化強(qiáng)度則傾向于被低估(Burt et al.,1994),因而問卷調(diào)查法很可能產(chǎn)生反向因果的影響。為避免可能出現(xiàn)的不當(dāng)結(jié)果,本文借鑒劉志雄,張其仔 (2009)的方法,即根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)上的公開資料打分獲取主并企業(yè)文化強(qiáng)度數(shù)據(jù),并將主并企業(yè)文化強(qiáng)度分為組織制度層面、員工層面及社會層面。其中組織制度層面衡量指標(biāo)為是否在企業(yè)官網(wǎng)等公開渠道披露企業(yè)使命、愿景、核心文化及戰(zhàn)略等,“是”則賦值為1否則為0;員工層面衡量指標(biāo)為是否在企業(yè)官網(wǎng)披露員工培訓(xùn)情況、員工手冊內(nèi)容等,“是”則賦值為1否則為0;社會層面衡量指標(biāo)為是否在互聯(lián)網(wǎng)上對企業(yè)核心文化進(jìn)行廣告宣傳,以度量企業(yè)核心文化的社會認(rèn)知度,具體方法是以“XX企業(yè)”加“企業(yè)文化”作為檢索詞進(jìn)行檢索,若有相關(guān)新聞報道則賦值為1否則為0。最后將以上三個層面的分?jǐn)?shù)加總得到主并企業(yè)文化強(qiáng)度數(shù)據(jù)。文化強(qiáng)度打分表如表1所示。

3.控制變量

已有文獻(xiàn)表明,主并方企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債率、成長性水平、所有權(quán)性質(zhì)、股權(quán)集中度、并購交易規(guī)模、主并方現(xiàn)金流、公司治理水平、所處行業(yè)、并購年份等因素均會對并購績效產(chǎn)生影響,故本文將其作為控制變量參與模型回歸。其中企業(yè)規(guī)模(Size)用并購前一年的資產(chǎn)總額的自然對數(shù)表示;資產(chǎn)負(fù)債率(Leverage)用并購前一年總負(fù)債與總資產(chǎn)的比率表示;成長性水平(Growth)用并購發(fā)生當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入較上年相比的增長率表示;股權(quán)集中度(Top1)用并購前一年主并方第一大股東持股比例表示;并購交易規(guī)模(Vol)用并購交易金額與主并方并購前一年的總資產(chǎn)的比值表示;主并方現(xiàn)金流(OCF)用并購前一年經(jīng)營性現(xiàn)金流與總資產(chǎn)的比值表示;公司治理水平(Ind)用并購當(dāng)年主并方董事會中獨立董事人數(shù)比例表示;所有權(quán)性質(zhì)(State)為虛擬變量,主并方為國有企業(yè)則賦值為1,否則為0;所處行業(yè)(Industry)依據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》進(jìn)行控制;并購年份(Year)為年度控制變量。所有變量匯總?cè)绫?所示:

(三)變量模型設(shè)計

為對研究假設(shè)進(jìn)行檢驗,本文在控制影響并購績效的相關(guān)因素的基礎(chǔ)上,采用如下模型進(jìn)行回歸:

其中被解釋變量為并購績效(ΔEBIT/Asset),用并購事件發(fā)生后三年內(nèi)主并方息稅前利潤與總資產(chǎn)的比值(EBIT/Asset)的平均值與并購發(fā)生前一年主并方息稅前利潤與總資產(chǎn)的比值之差表示;解釋變量為主并企業(yè)文化強(qiáng)度(Culture),根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開資料打分得到;其余變量為影響并購績效的控制變量。

(四)描述性統(tǒng)計

在所有有效樣本中,文化強(qiáng)度為0的企業(yè)有22家,文化強(qiáng)度為1的企業(yè)有126家,文化強(qiáng)度為2的企業(yè)有464家,文化強(qiáng)度為3的企業(yè)有20家,由此可知多數(shù)主并企業(yè)具有較強(qiáng)的企業(yè)文化,具有最弱企業(yè)文化與具有最強(qiáng)企業(yè)文化的企業(yè)比例均較低。各變量描述性統(tǒng)計如表3所示,從表中可以看出,各主并企業(yè)文化強(qiáng)度平均值為1.763,并購績效最大值僅為0.257,平均值僅為-0.015,而最小值則低至-0.349,由此可知并購行為常常無法獲得市場預(yù)期的大幅績效提升,甚至可能損害績效,這也提醒我們應(yīng)當(dāng)對影響并購績效的因素予以重點關(guān)注與控制。

(五)實證分析結(jié)果

1.主并方文化強(qiáng)度對并購績效影響的回歸結(jié)果分析

根據(jù)模型(1),本文對主并企業(yè)文化強(qiáng)度(Culture)對并購績效(ΔEBIT/Asset)的影響進(jìn)行回歸分析。回歸結(jié)果如表4所示。從表中我們可以看出,主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效有顯著負(fù)向影響,且通過了1%水平下的顯著性檢驗,假設(shè)1得以驗證。對并購績效同樣存在顯著影響的其他因素還有資產(chǎn)負(fù)債率、股權(quán)集中度、并購交易規(guī)模、公司治理水平及所處行業(yè)。負(fù)債水平對并購績效有顯著正向影響可能是因為并購行為本身就是出于注入資產(chǎn),進(jìn)而調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的目的進(jìn)行的;股權(quán)集中度對并購績效有顯著負(fù)向影響可能是股權(quán)越集中,大股東越有可能出于自身利益做出不當(dāng)決策,從而損害并購績效;并購交易規(guī)模對并購績效有顯著正向影響可能是因為并購交易規(guī)模越大,主并方越可能對被并方經(jīng)營管理等方面施加實質(zhì)性影響,從而提高并購績效;公司治理水平對并購績效有顯著正向影響則可能是因為公司治理水平越高,并購整合越順暢。

2.不同行業(yè)相關(guān)度下主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效影響的回歸結(jié)果分析

根據(jù)并購雙方行業(yè)相關(guān)度,本文將所有有效樣本分為同行業(yè)并購與跨行業(yè)并購兩組,分別對兩組樣本中主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的影響進(jìn)行回歸分析,回歸結(jié)果如表5所示。從表中我們可以看出,無論是同行業(yè)并購還是跨行業(yè)并購,主并企業(yè)文化強(qiáng)度均對并購績效存在負(fù)向影響,其中同行業(yè)并購未通過顯著性檢驗,而跨行業(yè)并購?fù)ㄟ^1%水平下的顯著性檢驗,證明較同行業(yè)并購而言,跨行業(yè)并購主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的負(fù)向影響更大。同時我們注意到,公司治理水平在兩組樣本檢驗中均通過5%水平下的顯著性檢驗,說明公司治理水平對并購成功與否起著關(guān)鍵性作用。

為判斷不同行業(yè)相關(guān)度下,主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的影響是否發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,本文對其進(jìn)行chow檢驗,結(jié)果如表6所示。由檢驗結(jié)果可知,F(xiàn)=4.643740,通過查表可知F在1%顯著性水平下為1.28,且Probability為0.009432小于0.01,通過F檢驗;同時,跡統(tǒng)計量為11.659812,Probability為0.007837也小于0.01,所以可以認(rèn)為系統(tǒng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)突變,即當(dāng)行業(yè)相關(guān)度不同時主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的影響發(fā)生變化,假設(shè)2得到支持。

(六)穩(wěn)健性檢驗

在上一部分中,我們通過回歸分析驗證了假設(shè)1和假設(shè)2,發(fā)現(xiàn)主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效存在顯著負(fù)向影響,且這種影響在跨行業(yè)并購中表現(xiàn)更為突出。為保證回歸結(jié)果的穩(wěn)健性,本文將并購績效的代理變量替換為并購發(fā)生后兩年與并購發(fā)生前兩年總資產(chǎn)收益率平均值的差額(ΔROAt-2,t+2),再次對影響并購績效的各指標(biāo)進(jìn)行回歸,結(jié)果如表7所示。其中全樣本回歸結(jié)果仍然顯示主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效有顯著負(fù)向影響,跨行業(yè)并購回歸結(jié)果仍然顯示其負(fù)向影響強(qiáng)于同行業(yè)并購,即在改變本文被解釋變量度量方法的情況下,實證結(jié)論并未發(fā)生改變,可以認(rèn)為主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的負(fù)向影響是較為穩(wěn)健的。

四、研究結(jié)論及建議

并購被認(rèn)為是實現(xiàn)戰(zhàn)略目的、提升自身競爭力的有效途徑而被廣泛采用。近年來,隨著國內(nèi)企業(yè)實力的日漸增強(qiáng)及各種新興行業(yè)的出現(xiàn),并購事件也日益增多。并購過程中產(chǎn)生文化不適乃至文化沖突進(jìn)而影響并購績效的現(xiàn)象時有發(fā)生。基于此,本文從主并方文化強(qiáng)度的視角切入,以2010~2014年A股并購事件為研究樣本,從組織行為特征的多方面量化主并企業(yè)文化強(qiáng)度,通過實證分析的方法研究了主并企業(yè)文化強(qiáng)度與并購績效的關(guān)系,并得出以下結(jié)論:1.主并企業(yè)文化強(qiáng)度越高,其并購績效越差;2.較同行業(yè)并購而言,跨行業(yè)并購,主并企業(yè)文化強(qiáng)度對并購績效的負(fù)向影響更大。鑒于以上研究結(jié)論,筆者提出如下建議供參考:

首先,對于文化強(qiáng)度較高的企業(yè),在并購過程中應(yīng)特別注重文化融合,避免因文化強(qiáng)度過高引起文化沖突,進(jìn)而降低并購績效。特別是當(dāng)被并企業(yè)與自身文化強(qiáng)度接近時,主并方可以讓被并方保持一定程度上的文化獨立性,除在重大問題上保持必要的干預(yù)外,其他情況下可以允許一定程度的多元化。

其次,政府及企業(yè)自身應(yīng)當(dāng)更多考慮并購實際成效、而非并購后的企業(yè)體量,審慎決定是否并購。特別是在跨行業(yè)并購中,由于并購雙方的強(qiáng)文化異質(zhì)性會使得具有強(qiáng)文化的主并方對并購后的組織環(huán)境、戰(zhàn)略調(diào)整等方面適應(yīng)力更弱,進(jìn)而損害并購績效。因此跨行業(yè)并購中的主并方應(yīng)特別注重對被并方行業(yè)信息的了解,加強(qiáng)雙方間溝通,減少信息不對稱性。

主要參考文獻(xiàn):

[1]陳仕華,姜廣省,盧昌崇.董事聯(lián)結(jié)、目標(biāo)公司選擇與并購績效——基于并購雙方之間信息不對稱的研究視角.管理世界,2013(12):117-132.

[2]段明明,楊軍敏.文化差異對跨國并購績效的影響機(jī)制研究:一個整合的理論框架.科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理,2011(10):125-133.

[3]方軍雄.政府干預(yù)、所有權(quán)性質(zhì)與企業(yè)并購.管理世界,2008(09):118-123.

[4]高明華.中國上市公司并購績效財務(wù)研究.廈門:廈門大學(xué)出版社,2008:85-90.

[5]葛結(jié)根.并購支付方式與并購績效的實證研究——以滬深上市公司為收購目標(biāo)的經(jīng)驗證據(jù).會計研究,2015(09):74-80.

[6]顧露露.中國企業(yè)海外并購失敗了嗎?.經(jīng)濟(jì)研究,2011(07):116-129.

[7]韓世坤.20世紀(jì)90年代全球企業(yè)并購研究.北京:人民出版社,2002:109-121.

[8]李明,徐強(qiáng),徐化兵.文化差異和行業(yè)相關(guān)度對并購績效的影響.價值工程,2010(11):52-54.

[9]李善民,周小春.公司特征、行業(yè)特征和并購戰(zhàn)略類型的實證研究.管理世界,2007(03):130-137.

[10]孟凡臣,肖盼,劉博文.跨文化吸收能力對國際并購績效的影響分析.科研管理,2016(06):151-158.

[11]潘愛玲,王淋淋.產(chǎn)權(quán)屬性、政治關(guān)聯(lián)與文化企業(yè)并購績效.華中師范大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2015(05):89-100.

[12]史建三.跨國并購論.上海:立信會計出版社,1999:3-10.

[13]田高良,韓潔,李留闖.連鎖董事與并購績效——來自中國A股上市公司的經(jīng)驗證據(jù).南開管理評論,2013(06):112-122.

[14]王鳳榮,高飛.政府干預(yù)、企業(yè)生命周期與并購績效——基于我國地方國有上市公司的經(jīng)驗數(shù)據(jù).金融研究,2012(12):137-150.

[15]王艷.“誠信創(chuàng)新價值觀”文化差異度與并購績效——基于2008-2010年滬深上市公司股權(quán)并購事件的經(jīng)驗數(shù)據(jù).會計研究,2014(09):74-80.

[16]張雯,張勝,李百興.政治關(guān)聯(lián)、企業(yè)并購特征與并購績效.南開管理評論,2013(02):64-74.

[17]趙息,張西栓.內(nèi)部控制、高管權(quán)力與并購績效——來自中國證券市場的經(jīng)驗證據(jù).南開管理評論,2013(02):75-81.

[18]周紹妮,文海濤.基于產(chǎn)業(yè)演進(jìn)、并購動機(jī)的并購績效評價體系研究.會計研究,2013(10):75-82.

[19]Bharadwaj.“Does M&A Pay A Survey of Evidence for The Decision Maker”.Journal of Applied Finance, 2003,32(5):48-68.

[20]Erel.Determinants of Cross -Border Mergers and Acquisitions.Journal of Finance,2012,67(3):145 -182.

[21]King,Slotegraaf.“Organizational Fit and Acquisition Performance:Effects of Postacquisition Integration”.Strategic Management Journal,2015,24(12):284-295.

[22]Lubatkin M,Schweiger.“Top management turnover in related M&As:An additional test of the theory of relative standing”.Journal of Management, 1998,6(25):39-52.

[23]Moeller.The Success of Acquisions:Evidence from Devestitures.Journal of Management,2006,78(1):43-60.